一种静载试验的锚桩与反力次梁联结结构、装置及方法与流程

[0001]

本发明属于桩基工程领域,尤其涉及一种静载试验的锚桩与反力次梁联结结构、装置及方法。

背景技术:

[0002]

静载试验是指在桩顶部逐级施加竖向压力、竖向上拔力或水平推力,观测桩顶部随时间产生的沉降、上拔位移或水平位移,以确定相应的单桩竖向抗压承载力、单桩竖向抗拔承载力或单桩水平承载力的试验方法。

[0003]

由于锚桩与反力次梁作为该试验装置的支撑结构,当测力装置对试验桩施加压力或拉力时,锚桩与反力次梁的结合体会受到同等的反向力作用;因此,要求锚桩与反力次梁的对接接头传力效率高,应力集中低,具有较高的抗拉强度。

[0004]

现有技术中,锚桩与反力次梁的联结方式为通过锚桩拉杆和插销进行固定,若试验桩的尺寸较大,匹配大尺寸的锚桩与反力次梁时,锚桩拉杆和插销的尺寸便很难跟进匹配,造成锚桩拉杆和插销的联结方式抗拉强度不足、传力效率低、出现应力集中的现象。因此,亟需一种能够适配大尺寸试验桩的锚桩与反力次梁联结结构。

技术实现要素:

[0005]

本发明的目的在于,提供一种静载试验的锚桩与反力次梁联结结构,应用于大直径锚桩与反力次梁的互相连接,能够提供更稳定的装配方式,提升二者对接接头处的抗拉强度、传力效率,同时避免出现应力集中的现象。

[0006]

本发明是通过以下技术方案实现的:一种静载试验的锚桩与反力次梁联结结构,包括锚桩和反力次梁;所述锚桩包括上管节和下管节,所述下管节的剖切面开设有凹槽;所述凹槽的两端连通下管节的相对两侧壁;所述反力次梁嵌合于凹槽中;所述上管节焊接于下管节的剖切面并将凹槽的顶部开口封闭。

[0007]

通过上述方案,本发明至少得到以下技术效果:

[0008]

本方案采用将反力次梁埋入锚桩内部的方式来增强二者的连接强度和稳定性,先将锚桩切割为上管节和下管节,在下管节的剖切面上沿轴向开凿凹槽,使凹槽的尺寸与反力次梁的截面尺寸匹配,将反力次梁嵌入凹槽中,反力次梁超出凹槽长度的部分从锚桩的两侧壁凸出,最后将上管节扣合于下管节的剖切面,二者重新焊接固定。

[0009]

根据规范gb 50017-2017《钢结构设计标准》4.4.4条款,当钢结构构件钢材牌号为q345 时,对接焊缝极限抗拉强度设计值可达470mpa,对接部位具有足够强度保证反力系统的正常工作,可替代原有拉杆,插销等构件的作用。基于上述理论可知,锚桩的直径越大,上管节与下管节周向对接焊缝的长度越长,能够提升锚桩整体的抗拉强度。

[0010]

并且,由于反力次梁嵌入凹槽中,反力次梁与锚桩的接触方式为面接触,受力状态下二者之间的传力效率更高,避免了出现应力集中的现象。

[0011]

优选的,所述上管节和下管节为同一空心钢管切割分离而成的两部分,二者的外

直径和厚度均相同。

[0012]

优选的,所述上管节和下管节内部浇注混凝土加固。

[0013]

优选的,所述下管节的剖切面边缘形成有第一坡面;所述上管节的剖切面边缘形成有第二坡面;所述第一坡面与第二坡面对称,用于增大焊接面积。

[0014]

优选的,所述第一坡面与第二坡面为对称的阶梯状坡面。

[0015]

优选的,所述凹槽的截面尺寸与反力次梁的截面尺寸相等。

[0016]

优选的,所述锚桩与所述反力次梁互相垂直。

[0017]

本发明还提供了一种静载试验装置,包括试验主梁、主梁连接件、两根反力次梁、四根锚桩和测力机构;任一反力次梁的两端分别与两锚桩连接,所述试验主梁的两端分别架设于两反力次梁顶面并通过主梁连接件固定,所述测力机构安装于试验主梁的梁体并用于对试验桩进行检测;两根反力次梁和四根锚桩为上述方案中任意一项所述静载试验的锚桩与反力次梁联结结构中的锚桩和反力次梁。

[0018]

通过上述方案,本发明至少得到以下技术效果:

[0019]

本方案采用了上述方案中锚桩与反力次梁的联结结构,在使用大直径锚桩时,通过将锚桩分为上管节和下管节再重新焊接的方式,将反力次梁嵌入锚桩内部,增强反力次梁的稳定性,可避免晃动。同时反力次梁与锚桩的接触面积更大,受力面积也更大,提升了传力效率还避免了应力集中现象。以该联结结构为主构成的反力结构抗拉强度更高,稳定性更强,使得该静载试验装置具有更广的测试区间,能够提升测力上限,获取更多的数据。

[0020]

优选的,所述测力机构为千斤顶。

[0021]

本发明还提供了一种静载试验装置的试验方法,包括上述方案中所述静载试验装置,还包括如下步骤:

[0022]

s1:测量反力次梁的形状和尺寸,并分别对四根锚桩进行划线切割,形成四根下管节和四根上管节;

[0023]

s2:在每根下管节的剖切面开设凹槽,并使凹槽的两端贯通下管节的两侧;

[0024]

s3:打磨上管节的剖切面边缘和下管节的剖切面边缘形成对称的坡口;

[0025]

s4:将两根反力次梁分别与四跟下管节进行连接,每一根反力次梁的两端分别嵌入两根下管节的凹槽中;

[0026]

s5:将四根上管节分别盖在四根下管节剖切面并焊接固定;

[0027]

s6:将试验主梁的两端分别搭载在两根反力次梁的顶面,并通过主梁连接件将试验主梁与两根反力次梁连接固定;

[0028]

s7:将测力机构连接于试验主梁与试验桩之间,对试验桩进行抗压或抗拔试验并收集数据。

[0029]

通过上述方案,本发明至少得到以下技术效果:

[0030]

本方案为静载试验装置的试验方法,其中主要包括有静载试验的锚桩与反力次梁联结结构的操作方法。首先根据反力次梁的形状和尺寸放线对锚桩进行切割,并在下管节的剖切面开槽;再打磨切割后的上管节、下管节的剖切面边缘形成坡口;将反力次梁嵌入凹槽后,将上管节与下管节的坡口对接重新焊接固定。该种联结结构的操作方法能够以对接焊缝的强度替代传统的锚桩拉杆和插销,在锚桩拉杆和插销尺寸无法满足大直径锚桩的需求时,对接焊缝能超越锚桩拉杆和插销提供更佳的抗拉强度和传力效率。

[0031]

同时本方案还包括了静载试验的其他测量步骤,但测力过程和原理过于简单,在此不做赘述。

[0032]

本发明的有益效果为:该联结结构以上管节与下管节之间的对接焊缝提供抗拉强度,凹槽对反力次梁的约束效果提升反力次梁的稳定性,反力次梁与锚桩呈周向面接触增大了二者接触受力的面积提升了传力效率,避免了应力集中现象。特别是采用该联结结构的试验装置能够提升测力上限,获取更多的数据。

附图说明

[0033]

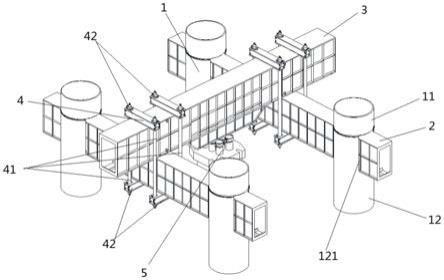

图1为本发明在一实施例中提供的一种静载试验装置整体结构示意图。

[0034]

图2为本发明在一实施例中提供的锚桩与反力次梁联结结构示意图。

[0035]

图3为本发明在一实施例中提供的锚桩切割与开设凹槽的步骤示意图。

[0036]

图4为本发明在一实施例中提供的锚桩与反力次梁连接的步骤示意图。

[0037]

图5为本发明在一实施例中提供的第一坡面与第二坡面为对称的平滑倾斜坡面的局部放大结构示意图。

[0038]

图6为本发明在一实施例中提供的第一坡面与第二坡面为对称的阶梯面的局部放大结构示意图。

[0039]

图例:

[0040]

1锚桩;2反力次梁;3试验主梁;4主梁连接件;5测力机构;

[0041]

11上管节;12下管节;

[0042]

41主梁拉杆;42联系梁;

[0043]

111第二坡面;

[0044]

121凹槽;122第一坡面。

具体实施方式

[0045]

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明。

[0046]

实施例1:

[0047]

如图1-图5所示,一种静载试验的锚桩与反力次梁联结结构,包括锚桩1和反力次梁2;锚桩1为空心钢管,将其截断分为上管节11和下管节12两部分,在下管节12的剖切面开设凹槽121,使凹槽121的截面尺寸与反力次梁2的截面尺寸相等,将反力次梁2嵌入凹槽121 中,反力次梁2长于凹槽121长度的部分从下管节12的两侧凸出,将上管节11的剖切面边缘与下管节12的剖切面边缘打磨形成倾斜且平滑的第一坡面122和第二坡面111,两坡面对称形成截面呈三角形的对接焊缝,通过焊接的方式将上管节11和下管节12重新连接,实现将反力次梁2嵌入锚桩1内部的联结结构。

[0048]

为进一步增强锚桩1的结构强度,在空心钢管内浇注混凝土。

[0049]

由于静载试验为侧视试验桩的抗压、抗拉性能,多为垂直作用力,而反力次梁2和锚桩 1的联结结构作为反力机构中起到支撑作用的部分,需保持对纵向的支撑效果,避免发生倾倒、倾斜的问题。因此,锚桩1通常固定于地面且垂直地面竖直设置,反力次梁2则垂直于锚桩1,构成水平的支撑结构。如此,反力次梁2可对其他结构提供水平的支撑表面,以确保受力方向为竖直向上或向下,避免倾斜。

剔除部分的上管节11,再将凸出于上管节11上的多余部分切掉即可。如此可简化切割步骤,加快实验效率。

[0067]

以上实施方式中的各种技术特征可以任意进行组合,只要特征之间的组合不存在冲突或矛盾即可,但是限于篇幅,未进行一一描述。

[0068]

本发明并不局限于上述实施方式,如果对本发明的各种改动或变型不脱离本发明的精神和范围,倘若这些改动和变型属于本发明的权利要求和等同技术范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变动。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1