城镇河道综合体的制作方法

1.本实用新型涉及城镇河道施工领域,具体是一种城镇河道综合体。

背景技术:

2.城镇河道是由社会、经济和自然系统相互映射迭代而成的复合生态系统,综合了城市生活、人类活动、历史和文化等社会生态因素,随着城镇化水平不断提高,城镇人口日益增多,对土地需求日益旺盛,滨河空间逐步被蚕食,河道渠化日趋严重,自然水平衡遭破坏,割裂了城市与河道之间的空间关系,加之愈发严重的水体污染,城镇发展与河道功能产生了矛盾。

3.城镇河道作为城镇多种功能的复合空间、城市生活交往的活动载体,单从水利专业单一视角规划建设无法从本质上调和这些矛盾,具体有如下几个方面:

4.其一,城镇排水管网错综复杂,雨污混接现象严重,极端降雨时,导致排水管内沉积的污染物涌起,被污染的雨水通过排水系统直排入河,造成河道污染形成水体黑臭。

5.其二,由于城镇大多选择在地势平坦区域,加上排水泵站启排水位高,排水管网径流峰值无法缓解,加之高硬化率和雨水调蓄空间的丧失,因而城市内涝频发。不断升高的历史最高洪水位、极端的天气加剧了城镇河道水安全隐患。

6.其三,高筑的防洪堤坝巩固防洪能力,形成硬化梯形渠道,割裂了生态系统之间的物质传输与交换,使水生动、植物的生存栖息地遭到毁灭,完全丧失了原本的自然结构,造成水生态严重恶化,几乎无自净能力。

7.其四,河道作为城镇得天独厚的水资源,高筑的防洪堤坝把城市和河道完全隔离,城镇对土地需求使得河道空间日益变窄,原有河道的调蓄空间被严重侵占,滨水文化休闲空间建设缺失,造成人们参与缺失,导致人与水的关系未得到妥善处理,水文化无法得到传播和发扬,加剧人与水的紧张关系。

8.其六,城镇基础设施,如交通、市政管网、电力、燃气、通讯、绿化分属不同部门,缺乏统筹,造成建设缺乏延续性,反复开挖,单条河道建设影响有限,无法顾及城市的完整性和连续性。

9.其七,城镇忽视非机动车、步行交通系统的提升,恶化了城市交通环境。此外紧邻河岸的行车道已经变成城市与河道之间的鸿沟,进一步限制了亲水活动的开展。

10.因此亟待需要一种由“水域本体”向“水路统筹”转变的规划设计产品。

技术实现要素:

11.本实用新型的目的是为了解决上述背景技术存在的不足,提出一种功能丰富、结构简单且节约工时的城镇河道综合体。

12.为了实现以上目的,本实用新型提供的一种城镇河道综合体,包括河道,其特征在于:所述河道的两侧设有与其长度方向一致的复合箱涵,复合箱涵的底面与河道底面齐平,复合箱涵的顶部与城市地面齐平,所述复合箱涵内设有雨水涵、污水涵、管线涵和行车涵,

其中雨水涵和污水涵位于复合箱涵的上层;管线涵和行车涵位于复合箱涵的下层,所述雨水涵的顶部开设有雨水口,所述污水涵的侧壁开设有污水口。

13.作为本实用新型的优选方案,所述复合箱涵的下层水平高度与河道的常水位等高,所述复合箱涵的下层靠近河道一侧的外壁朝向河道中部向下倾斜。

14.进一步地,所述河道底部采用卵石护底,所述卵石的顶面和复合箱涵的下层靠近河道一侧的外壁的顶面均堆砌有石块,所述石块的缝隙内种植有亲水植物、挺水植物和沉水植物。

15.更进一步地,所述雨水涵位于复合箱涵内靠近河道的一侧,所述雨水涵靠近河道一侧的侧壁上开设有溢流孔。

16.更进一步地,所述管线涵靠近行车涵的侧壁上设有通风装置。

17.更进一步地,所述复合箱涵的下层顶面靠近河道的部位设有亲水走道。

18.更进一步地,所述亲水走道通过阶梯和城市地面连通。

19.更进一步地,所述复合箱涵的上层顶面朝向河道中部水平延伸形成观景平台。

20.本实用新型采用将雨水涵、污水涵、管线涵和行车涵集合在一个复合箱涵内,相较于现有各市政部门各自施工的方式,本实用新型采用一次施工即可完成,大幅节省工时,节约人力物力。在实现防洪防涝的同时,聚焦河道复合生态系统的构建,恢复自然河道形态,重新组织滨河空间功能关系,整合市政、交通、环保、河道景观成为一个功能上取长补短河道综合体,实现“单一生产功能”向“生产、生活、生态”综合功能转变,实现河道自然系统与社会、经济系统的融合。从而缓解城镇土地开发利用与河道基本功能需求矛盾,优化区域生态环境,完善区域附加功能,树立良好滨水形象,提升市民生活环境。

附图说明

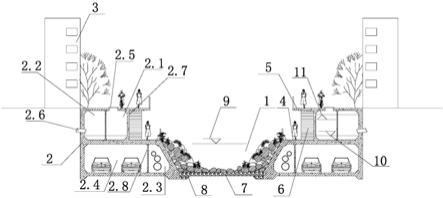

21.图1为本实用新型的结构示意图。

22.图中:河道1、复合箱涵2、雨水涵2.1、污水涵2.2、管线涵2.3、行车涵2.4、雨水口2.5、污水口2.6、溢流孔2.7、通风装置2.8、城市3、亲水走道4、观景平台5、阶梯6、卵石7、块石8、河道常水位9、雨水涵常水位10、雨水涵高水位11。

具体实施方式

23.下面结合附图及实施例对本实用新型作进一步说明。

24.实施例:如图所示的一种城镇河道综合体,包括河道1,河道1的两侧设有与其长度方向一致的复合箱涵2,复合箱涵2的底面与河道1底面齐平,复合箱涵2的顶部与城市3地面齐平,所述复合箱涵2内设有雨水涵2.1、污水涵2.2、管线涵2.3和行车涵2.4,其中雨水涵2.1和污水涵2.2位于复合箱涵2的上层;管线涵2.3和行车涵2.4位于复合箱涵2的下层,所述雨水涵2.1的顶部开设有雨水口2.5,所述污水涵2.2的侧壁开设有污水口2.6。所述雨水涵2.1位于复合箱涵2内靠近河道1的一侧,所述雨水涵2.1靠近河道1一侧的侧壁上开设有溢流孔2.7。

25.所述复合箱涵2的下层水平高度与河道1的常水位等高,所述复合箱涵2的下层靠近河道1一侧的外壁朝向河道1中部向下倾斜。所述管线涵2.3靠近行车涵2.4的侧壁上设有通风装置2.8。

26.所述河道1底部采用卵石7护底,所述卵石7的顶面和复合箱涵2的下层靠近河道1一侧的外壁的顶面均堆砌有石块,所述石块的缝隙内种植有亲水植物、挺水植物和沉水植物。所述复合箱涵2的下层顶面靠近河道1的部位设有亲水走道4。所述亲水走道4通过阶梯6和城市3地面连通。所述复合箱涵2的上层顶面朝向河道1中部水平延伸形成观景平台5。

27.本实用新型中复合箱涵2采用上下分层的设计,复合箱涵2的下层靠近河道1一侧的外壁朝向河道1中部向下倾斜,所以河道1整体呈倒梯形,为自然流道。而在倒梯形自然流道上方两侧的雨水涵2.1之间的空间则形成行洪通道。自然流道的底部采用具有良好透水性的卵石7护底并堆砌块石8,形成深浅不同的水道和变化多样水下地形,重塑河道1底部凸凹不平的健康自然形态。同时块石8减少了河流对箱涵的冲刷,块石8空隙运用小碎石和砂土填充,随着时间推移,水生动、植物均能依附卵石7及生态块预留空隙良好生存,为水下生态系统等功能提供良好的外部生境环境,进而增加区域生态环境的可持续性和抗侵扰能力,使水、陆生物交换更加频繁,完善多维生境的构筑。

28.块石8缝隙种植低矮的亲水、挺水、沉水植物,构成比较自然粗放的植物群落,通过种植深根性、根系发达植物,达到固土、防止水土流失的同时,不仅能为昆虫、爬行类等动物提供栖息环境,也可为鱼、虾、螺类、微生物栖息繁衍的循环生态系统,更是其他生物类群的食物和能源的提供者,从而形成稳定的生态链。

29.同时,植物的根系交错与石块共同作用,截留、降解水体污染物,缓解了城镇河道1水污染问题。根据梯度的变化自我完善分布稳定后,可增加水陆消落带边缘效应,实现共荣共生。

30.非汛期时,水位保持河道常水位9附近,水从自然流道流过,人们可以在观景平台5及亲水走道4自由活动,车辆可以在行车涵2.4内自由穿梭,管网检修可以在管线涵2.3内进行,雨污水经过排水管网分别流入雨水涵2.1和污水涵2.2内。

31.汛期时,水位上涨超过河道常水位9,借助两侧复合箱涵2的侧壁,共同构成了一个矩形的大容量矩形排水槽,提高了雨水的挡泄功能,增加了渗径直立式构造释放坡度比,尽可能拓展更多行洪空间,形成行洪通道,扩大洪水过流断面,提高了水的挡泄功能,增加河流蓄洪空间,缓解了河道1防洪、排涝问题。钢筋混凝土材质的侧壁,提高了水的挡泄功能,增加了渗径。

32.复合箱涵2的上层采用雨污分流的设计,污水由污水口统一收集至污水涵2.2内,最终连接至污水处理厂,减缓地表污染。雨水涵2.1在顶部间隔设置有雨水口2.5,用于地表径流收集。

33.若城市3径流增大,排水管网汇入雨水涵2.1内的雨水量增大,同时观景平台5径流量增大,部分没有直排入河道1的水量通过雨水口2.5进入雨水涵2.1,导致雨水涵2.1内水位由雨水涵常水位10升至雨水涵高水位11时,雨水通过设置在雨水涵2.1外壁的溢流孔2.7排出,降低城市3径流峰值,消纳城市3径流压力,杜绝城市3内涝风险。

34.雨水涵2.1临河道1处,对应综合管网顶部,开敞区域作为临河的亲水走道4,类似河堤的马道功能区域,使其可以毫无阻隔地亲近并享受美丽的河道1,在非汛期时,为周边居民提供游憩的公共活动场所,可作为景观游赏步道近距离与水互动,为保障安全,临水处设置防浪墙栏杆,防止人与水波浪翻越。

35.与现有技术相比,本实用新型的优势在于:

36.一、梳理河岸空间关系,统筹水务、规划、交通、市政、绿化、环保等专业构建一个复合化的综合体,破解城镇河道1空间矛盾问题,拓展更多城镇公共空间,综合解决河道1及沿河陆域规划建设与运维管理问题,从而实现水资源、水安全、水环境、水生态与水景观的协同发展。

37.二、整合交通、市政管网、电力、燃气、通讯、绿化各建设主管部门,形成“多规合一”,一次施工避免资源浪费和同质化、重复建设,减少城镇环境污染、噪音污染,减少后期维护费用。

38.三、将交通功能“埋入”地下,还原地表公共空间,充分发挥河道1作为城镇得天独厚的水资源优势,丰富河道1功能,有序打造滨河复合交通、景观多样的灵活、多元、共享功能空间,满足人亲水性,丰富居民的休闲生活空间。环境质量的提升也将带动城市3品质的提升与周边土地的升值,促进滨河产业转型,树立了新的城市3形象,从而利用水的魅力塑造城市3活力。

39.四、复合箱涵2的外壁配合河道1形成的行洪道和自然流道增强了雨水的容纳能力,在极端降雨情况下,将超量雨水排入河道1,缓解城市3雨水径流峰值,降低城镇内涝发生风险,保障人民群众生命财产安全。

40.五、利用植物与块石8为动植物提供多样化的栖息地,还原河道1底部良好的湿生、水生生态环境,并截留、降解水体污染物,缓解了城镇河道1水污染问题;同时结合水生动植物互生关系构筑复合生态系统,有效促进河道1的生态承载力,促进了城市3水资源的良性运转。

41.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非对本实用新型的结构做任何形式上的限制。凡是依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本实用新型的技术方案的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1