一种利用水电站尾水集鱼的集鱼系统的制作方法

1.本实用新型涉及一种利用水电站尾水集鱼的集鱼系统,属于水利和水电工程技术领域。

背景技术:

2.水电作为一种可再生的清洁能源,具有无污染、运行费用低、便于进行电力调峰的诸多优点,近年来我国开发建设了大量水利水电工程,在发挥其防洪、放电、航运等效益的同时,不可避免的对生态环境带来的不可忽视的影响,尤其是其破坏了河流的连通性,阻隔了鱼类的洄游通道,对洄游鱼类的洄游繁殖造成了较大的影响。

3.目前,国内外主要采用修建各类过鱼设施的方法来降低工程建设对洄游通道阻隔的影响,如鱼道、鱼闸、升鱼机等。其中鱼道的主要缺点为不适用于高水头大坝,且需要结合电站枢纽布置,对主体工程的建设运行有一定影响,且从资料分析来看,国内外的鱼道并没有达到理想效果。鱼闸和升鱼机则具有建设投资大、设计与建造难度大、维修费用高等缺点,其应用受诸多因素制约。上述设施一般布置在岸边或大坝中的某一位置,但由于其下泄流量远远低于发电尾水流量,鱼类往往会被发电尾水吸引,最终聚集在尾水附近,从而造成过鱼设施集鱼效率低下。部分过鱼设施通过利用水泵的补水的方法增大诱鱼流量来提高集鱼效率,然而补水流量有限,效果并不明显,另外补水会增减能耗,消耗流量,对工程发电效益影响较大。此外,大型水利水电工程往往位于高山峡谷地区,水流湍急,流态复杂,河岸和河底地形变化剧烈等等,工程环境比较复杂,给集鱼设施的建设和安全运行造成较大困难。因此,如何提高集鱼效率,研究一种方便易行、高效、安全的集鱼设施和方法,是目前工程上亟需解决的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种利用水电站尾水集鱼的集鱼系统,可以适用于复杂河流环境下高山峡谷地区高水头水电站,提高洄游鱼类集鱼效率及集鱼系统安全性,更好的保护鱼类。为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案:

5.一种利用水电站尾水集鱼的集鱼系统,其特征在于位于水电站尾水出口,主要包括集鱼楼、分流墩、塔背回填、顶部集鱼平台;在集鱼楼内设置集鱼装置,以能将收集的鱼类提升至集鱼楼顶部;

6.鱼道出口和进口之间为不对称设计,保证过鱼通道内水流上游急下游缓的特点。

7.在采用上述技术方案的基础上,本实用新型还可采用以下进一步的技术方案,或对这些进一步的技术方案组合使用:

8.集鱼楼分为上下两部分,上下分界高程不低于尾水最高水位。

9.所述集鱼楼的下部结构包括由尾水出口底板平台、左侧联系墙、右侧联系墙、支撑柱、内部过渡段组成的过鱼通道。

10.所述集鱼楼的下部结构中,左侧联系墙、右侧联系墙的内侧预埋钢板,所述钢板上安装集鱼装置的提升轨道。

11.所述集鱼楼的上部结构包括由左侧联系墙、右侧联系墙、支撑柱、上游侧联系墙,上游侧联系墙组成的封闭塔系统。

12.所述分流墩分别位于集鱼楼上、下游处,与所述支撑柱相接,体型为圆弧与直线组成,上游分流墩偏向集鱼楼内侧,下游为分流墩偏向集鱼楼外侧,为不对称设计,保证了在集鱼通道内形成诱鱼水流。

13.所述塔背回填与左侧联系墙和右侧联系墙中靠山体一侧联系墙上部利用插筋相连,在顶部与顶部平台相连兼做顶部交通桥与外场连接。

14.所述顶部集鱼平台包括所述顶部平台,顶部平台设置顶部牛腿,顶部平台中设有启闭机房,顶部牛腿沿顶部平台的四周外伸。

15.本实用新型的优势技术在于:

16.(1)本实用新型涉及的集鱼系统布置在水电站尾水出口,洄游鱼类易被尾水水流吸引,增强了集鱼效果。

17.(2)本实用新型涉及的集鱼系统利用优化设计的不对称布置分流墩,在过鱼通道内制造出上急下缓的水流,符合鱼类洄游习性,更易于吸引鱼类,提高了集鱼效率。

18.(3)本实用新型涉及的集鱼楼结构设计合理,适用性强,通过塔背回填增强了结构本身可靠性,具有一定的抗震稳定性,适用于各种高山峡谷高烈度等地形地质条件。

19.(4)集鱼楼上下两部分分界高程不低于尾水最高水位,减少了对尾水水流的阻挡,具有改善尾水出口水流形态,减小水头损失的优点。

20.(5)该系统主要现场制作部分主要在牛腿平台以上,牛腿平台在洪水位之上,因此本集鱼楼结构受到雨洪影响较小,施工期不受河流行洪影响,可以有效缩短工期。

21.(6)平台顶部通过牛腿悬挑扩大了上部空间,且通过塔背回填兼做交通桥连接场外,保证了集鱼系统施工及运营期鱼类转运的场地空间宽阔,交通畅通。

22.(7)本实用新型涉及的集鱼楼主体为钢筋混凝土结构,建造技术成熟,具有方便易行,易于施工的特点。

附图说明

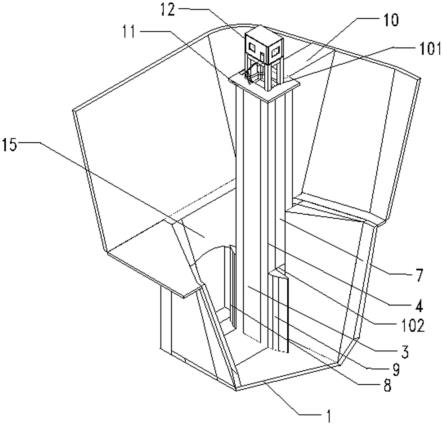

23.图1是本实用新型集鱼系统整体布置图。

24.图2是本实用新型集鱼楼下部剖面图。

25.图3是本实用新型集鱼楼上部剖面图。

26.附图中标记含义,1-河床平台;2-左侧联系墙;3-右侧联系墙;4-支撑柱;5-内部过渡段;6-上游侧联系墙;7-下游侧联系墙;8-上游分流墩;9-下游分流墩;10-塔背回填;11-顶部牛腿;12-启闭机房;13-集鱼装置的提升轨道;14-插筋;15-尾水出口;101-顶部集鱼平台;102-集鱼楼上下分界。

具体实施方式

27.下面结合附图对本实用新型作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本实用新型的技术方案,而不能以此来限制本实用新型的保护范围。

28.如图1所示,本实用新型提供的一种利用水电站尾水集鱼的集鱼系统位于水电站尾水出口,主要包括集鱼楼、分流墩、塔背回填10、顶部集鱼平台101。

29.所述集鱼楼分为上下两部分,上下分界高程不低于尾水最高水位,附图标号102处为分界部位也即上游侧联系墙6和下游侧联系墙7的下端;下部包括由河床平台1,左侧联系墙2、右侧联系墙3、支撑柱4、内部过渡段5组成的过鱼通道。

30.上部包括由左侧联系墙2、右侧联系墙3、支撑柱4、上游侧联系墙6,下游侧联系墙7组成的封闭塔系统。

31.其中上游侧联系墙6,下游侧联系墙7上部延伸至顶部平台,下部延伸至集鱼楼上下部分界处,上游侧联系墙6和下游侧联系墙7的底部高程不低于尾水最高水位从而不阻隔尾水水流。

32.左侧联系墙2、右侧联系墙3、上部延伸至顶部集鱼平台,下部延伸至河床平台1,分隔尾水水流,形成过鱼通道。

33.左侧联系墙2、右侧联系墙3中间预埋钢板,所述钢板上安装集鱼装置的提升轨道13,用以将集鱼装置提升至顶部平台101以进行鱼类转运,所述集鱼装置可以采用进口可打开和封闭的网箱。在下部左侧联系墙2和右侧联系墙3的两侧设置所述支撑柱4,下部左侧联系墙2、右侧联系墙3、支撑柱4之间布置内部过渡段5,其上部延伸至上集鱼楼下部分界处102,下部延伸至河床平台1,可改善集鱼通道内部水流形态,使水流平顺。

34.分流墩分别位于集鱼楼上下游处,与支撑柱4相接,体型为圆弧与直线组成。上游分流墩8偏向集鱼楼内侧,使过鱼通道水流进口较小,下游分流墩9偏向集鱼楼外侧使过鱼通道进口水流较大,鱼道出口和进口之间为不对称设计,保证过鱼通道内水流上游急下游缓的特点,增强诱鱼效果,且保证水流整体平顺。

35.塔背回填10与左侧联系墙2上部利用插筋14相连,起支撑作用,在顶部与顶部集鱼平台101相连兼做顶部交通桥与外场连接。回填宽度保证顶部交通需要。

36.顶部集鱼平台包括所述顶部平台101,顶部平台101设置顶部牛腿11,顶部平台101中设有启闭机房12。顶部牛腿11沿顶部平台101的四周外伸,外伸长度保证顶部平台建筑及顶部平台空间方便鱼类转运,通过启闭机房12可进行集鱼装置的启闭。

37.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变形,这些改进和变形也应视为本实用新型的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1