一种可浮动城市道路下水道井盖装置的制作方法

1.本实用新型涉及市政道路改造领域,尤其涉及一种可浮动城市道路下水道井盖装置。

背景技术:

2.目前城市下水道的建设规格是够大的,但由于下水井的标准尺寸规格已经固定,在城市遇到特大暴雨时,道路的排水效率不高,城市积水的排泄只能依靠下水管道。

3.由于下水管道有预设排水目标,在遇到路面大量积水较大时,下水井盖的标准尺寸规格已经固定,积水无法通过现有的下水井盖流入下水管道内,进而会造成积水存积在路面无法流入下水道,从而造成路面被雨水淹积。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种可浮动城市道路下水道井盖装置,旨在解决现有技术中的在遇到路面大量积水较大时,下水井盖的标准尺寸规格已经固定,积水无法通过现有的下水井盖流入下水管道内,进而会造成积水存积在路面无法流入下水道,从而造成路面被雨水淹积的技术问题。

5.为实现上述目的,本实用新型采用的一种可浮动城市道路下水道井盖装置,包括下水井基座,所述下水井基座设置在下水通道的底部,所述下水井基座上设置有下水井井盖,所述下水井井盖与所述下水井基座切合,并在所述下水井基座上滑动。

6.其中,所述下水井基座采用铸铁制造,并固定在所述下水井通道上。

7.其中,所述下水井井盖采用低于水密度的碳素材料一次性铸造完成,并安装在所述下水井基座上。

8.其中,所述下水井井盖的表面采用栏栅构造,所述下水井井盖下部有柱状结构,呈多行排列,并柱状结构与井盖为整体成型。

9.其中,所述下水井井盖包括横向支杆和竖向支杆,所述横向支杆安装在所述下水井基座上,所述横向支杆的数量为两个,并分别安装在所述下水井基座的两侧;所述横向支撑杆安装在两个所述横向支杆之间。

10.其中,所述下水井井盖为所有密度低于水密度的轻质材料。

11.其中,所述下水井井盖的形状为多种,所述下水井基座的形状也为多种。

12.本实用新型的一种可浮动城市道路下水道井盖装置,通过所述下水井基座设置在下水通道的底部,所述下水井基座上设置有下水井井盖,所述下水井井盖与所述下水井基座切合,并在所述下水井基座上滑动;其中由于所述下水井井盖比水的密度轻,会在水中上浮,进而在下雨时,路面出现积水,所述下水井井盖在水中上浮,从而增加了下水道的泄洪面积,进而避免了地面出现大量积水。

附图说明

13.为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

14.图1是本实用新型的下水井基座的整体结构示意图。

15.图2是本实用新型的下水井基座的平面示意图。

16.图3是本实用新型的下水井井盖的整体结构示意图。

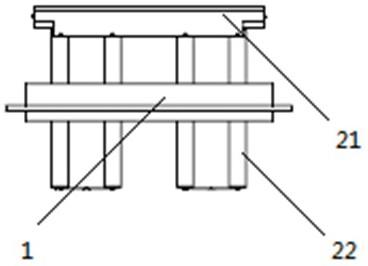

17.图4是本实用新型的下水井井盖与下水井基座的连接结构示意图。

18.图中:1-下水井基座、2-下水井井盖、21-横向支杆、22-竖向支杆。

具体实施方式

19.下面详细描述本实用新型的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本实用新型,而不能理解为对本实用新型的限制。

20.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“长度”、“宽度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。此外,在本实用新型的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

21.请参阅图1至图3,本实用新型提供了一种可浮动城市道路下水道井盖装置,包括下水井基座1,所述下水井基座1设置在下水通道的底部,所述下水井基座1上设置有下水井井盖2,所述下水井井盖 2与所述下水井基座1切合,并在所述下水井基座1上滑动。

22.进一步地,所述下水井基座1采用铸铁制造,并固定在所述下水井通道上。

23.进一步地,所述下水井井盖2采用低于水密度的碳素材料一次性铸造完成,并安装在所述下水井基座1上。

24.进一步地,所述下水井井盖2的表面采用栏栅构造,所述下水井井盖2下部有柱状结构,呈多行排列,并柱状结构与井盖为整体成型。

25.进一步地,请参阅图3和图4,所述下水井井盖2包括横向支杆 21和竖向支杆22,所述横向支杆21安装在所述下水井基座1上,所述横向支杆21的数量为两个,并分别安装在所述下水井基座1的两侧;所述横向支撑杆安装在两个所述横向支杆21之间。

26.在本实施方式中,

27.1、本实用新型分两个部分,固定于下水通道的基座和可活动的下水井盖;

28.2、下水井基座1采用传统的铸铁制造即可,固定在下水井通道上,尺寸规格按目前的国家标准设计即可。

29.3、本实用新型的下水井井盖2,是安装在下水井基座1上的井盖,采用新型的材料一次性铸造完成。材料必须选用牢靠,比水密度低的材料,例如碳素材料。井盖表面结构与

现有下水井盖类似,栏栅构造,可以承受汽车,行人的碾压;同时积水时,可以排水泄涝。

30.井盖下部,有柱状结构,呈多行排列。柱状结构与井盖为整体成型制造而成,确保结构牢靠。

31.4、本实用新型的井盖安装在基座上,日常情况,井盖是与基座紧密切合的,表面上看,与现有的常用下水道井盖无异。下雨的时候,如果路面出现积水,由于材料密度轻于水,会上浮,从而增加下水道的泄洪面积。泄洪后,井盖下落,恢复原样。

32.实用新型原理:下水井的排水能力为某段时间长度内(t),通过下水井的雨水体积,即q排水,单位为l。

33.以目前的传统下水井为例,针对不同的情况,q排水的计算公式不同:

34.场景一,雨水在路面未形成积涝,下水井排水能力>雨水流量,所有的雨水通过下水井的边沿,即可完成排涝。此时,q排水与仅与积水的流量(f雨水流量)有关。

35.q排水=f雨水流量t

36.q排水

‑‑

排水量(单位m3);

37.f雨水流量

‑‑

为雨水流量,近似为每秒下雨雨量(单位m3/s);

38.t

‑‑

时长(单位s)。

39.场景二,下雨增强,雨水流量达到下水井排水能力的临界点,即下水井排水能力=雨水流量,此时,积水正好覆盖整个下水井井面。

40.此时,q排水与面积、水流速度有关。

[0041][0042]

q排水

‑‑

排水量(单位m3);

[0043]

t

‑‑

时长(单位s);

[0044]u‑‑

流量系数,与下水井形状有关,为常数;

[0045]

a1

‑‑

下水井盖,正面有效排水面积(单位m2);

[0046]

场景三,下雨更强,雨水流量超过下水井排水能力,即下水井排水能力<雨水流量,此时,雨水已经在下水井上面形成积水。此时, v排水与面积、水流速度、水深造成的压强有关。

[0047][0048]

q排水

‑‑

排水量(单位m3);

[0049]

t

‑‑

时长(单位s);

[0050]u‑‑

流量系数,与下水井形状有关,为常数;

[0051]

a1

‑‑

下水井盖,正面有效排水面积(单位m2);

[0052]

p

‑‑

通过下水井盖前后的压力差,(单位pa)。

[0053]

在第三种场景时,提高下水井的排水面积,能够提高其排水能力。此时,本实用新型装置,会随着积水的增加而上浮,见图4:

[0054]

此时,本实用新型装置将比传统的下水井盖增加一个侧面的排水面积,的排水能力为:

[0055]

[0056]

q排水

‑‑

排水量(单位m3);

[0057]

t

‑‑

时长(单位s);

[0058]u‑‑

流量系数,与下水井形状有关,为常数;

[0059]

a1

‑‑

下水井盖,正面有效排水面积(单位m2);

[0060]

a2

‑‑

下水井盖,侧面有效排水面积(单位m2);

[0061]

p

‑‑

通过阀门前后的压力差,(单位pa)。

[0062]

需要注意此时,侧面不同深度的水压差是不同的,则a2p的实际计算公式为:

[0063][0064]d‑‑

积水深度(单位m);

[0065]

l2

‑‑

下水井盖的周长(单位m);

[0066]

p2

‑‑

各深度通过阀门前后的压力差,(单位pa)。

[0067]

综上所分析,本实用新型的下水井井盖2,在发生下雨积水时,能够提升下水井的排水能力,故,在解决下水井泄涝瓶颈的问题上,会有很好的改善。

[0068]

进一步地,所述下水井井盖为所有密度低于水密度的轻质材料。

[0069]

进一步地,所述下水井井盖的形状为多种,所述下水井基座的形状也为多种。

[0070]

在本实施方式中,所述下水井井盖的材质为所有密封低于水密度的轻质材料,比如碳纤维、锂、钠、钾的合成物,由于锂、钠、钾为固定,并且密度低于水密度,其在水中的浮力大于本身的重力,所以能够浮于水面;所述下水井井盖的形状可以为圆形,也可以为多边形,在本实施方式中选择矩形,但不限于矩形能够实现。

[0071]

以上所揭露的仅为本实用新型一种较佳实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分流程,并依本实用新型权利要求所作的等同变化,仍属于实用新型所涵盖的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1