一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构

1.本实用新型涉及基坑支护领域,尤其涉及一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构。

背景技术:

2.随着我国城市建设迅猛发展,尤其是地上高层建筑的大量兴建,使得地上空间愈来愈小,地下空间开发规模已逐渐向着更大、更深、更复杂的方向发展例如现实生活中的房屋的深层地下室、地下停车场、地铁等。

3.地下连续墙(简称“地连墙”)支护结构是在地面以下为截水防渗、挡土、承重而构筑的连续墙壁,具有刚度大、抗渗性强等优点,在深大基坑工程中得到广泛应用,其用于对待挖基坑进行支护。然而针对上软下硬地层(上层为土层,下层为岩层)的圆形地连墙支护结构,现有的圆形地连墙支护结构设计往往偏保守,导致制作成本较高,无法兼顾基坑安全可靠、成本经济合理的问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提出一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构,解决目前圆形地连墙支护结构无法兼顾支护效果和经济合理的问题。

5.本实用新型提出的一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构,包括交错设置的多个第一支护墙板和第二支护墙板,所述第一支护墙板和所述第二支护墙板依次连接围成圆形;

6.所述第一支护墙板自上部土层延伸至下部岩层,所述第二支护墙板自所述上部土层延伸至所述上部土层和所述下部岩层的交界面处。

7.根据本实用新型提出的一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构,具有以下有益效果:本实用新型采用第一支护墙体和第二支护墙体交错连接成圆形地连墙支护结构,圆形地连墙支护结构充分利用了自身的三维空间拱效应,可将作用在其上面的荷载基本上转化为地下连续墙的环向压力,使基坑的整体支护效果安全可靠,防止基坑变形,相比于将第二支护墙体的长度延伸至下部岩层,本实用新型的第二支护墙体的长度减少至软硬地层的交界面处,不仅保证了基坑的稳定性,也达到经济合理的目的,从而可使该支护结构能应用到较深的基坑工程当中。

8.另外,根据本实用新型提供的一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构,还可以具有如下附加的技术特征:

9.进一步地,所述第一支护墙板包括第一钢筋笼及浇筑在所述第一钢筋笼上的第一混凝土层。

10.进一步地,所述第二支护墙板包括第二钢筋笼及浇筑在所述第二钢筋笼上的第二混凝土层。

11.进一步地,所述第一支护墙板与地层侧壁接触的第一侧面为弧形,所述第一支护

墙板靠近所述第二支护墙板的第二侧面为方形。

12.进一步地,所述第一支护墙板和所述第二支护墙板的形状相同。

13.进一步地,所述第一支护墙板与所述第二支护墙板的第二侧面通过混凝土材料咬合连接。

14.本实用新型的附加方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本实用新型的实践了解到。

附图说明

15.本实用新型的上述和/或附加的方面和优点从结合下面附图对实施例的描述中将变得明显和容易理解,其中:

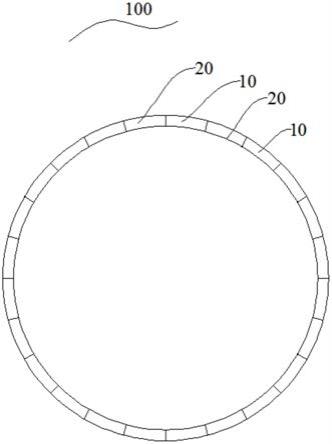

16.图1是本实用新型实施例的适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构的俯视图;

17.图2是本实用新型实施例的适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构的正视图;

18.图3是工况2的圆形地连墙支护结构的结构示意图;

19.图4是工况3的圆形地连墙支护结构的结构示意图;

20.图5是不同长度的地连墙支护结构对地连墙深层水平位移的影响示意图。

21.圆形地连墙支护结构100第一支护墙板10第二支护墙板20上部土层30下部岩层40

ꢀꢀ

具体实施方式

22.为使本实用新型的目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。

23.如图1、图2所示,本实用新型提供一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构100,包括第一支护墙板10和第二支护墙板20,所述第一支护墙板10 和所述第二支护墙板20交错设置,且依次连接围成圆形,用于对待挖基坑进行支护。其中,第一支护墙板10和第二支护墙板20的数量根据基坑的尺寸大小进行设置,在此不做限定。

24.上软下硬土层包括层叠的上部土层30和下部岩层40,所述第一支护墙板 10自上部土层30延伸至下部岩层40,即第一支护墙板10的底部应位于下部岩层40中,所述第二支护墙板20自所述上部土层30延伸至所述上部土层30和所述下部岩层40的交界面处。

25.从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:本实用新型采用第一支护墙体和第二支护墙体交错连接成圆形地连墙支护结构100,圆形地连墙支护结构 100充分利用了自身的三维空间拱效应,可将作用在其上面的荷载基本上转化为地下连续墙的环向压力,使基坑的整体支护效果安全可靠,防止基坑变形,相比于将第二支护墙体的长度延伸至下部岩层40,本实用新型的第二支护墙体的长度减少至软硬地层的交界面处,不仅保证了基坑的稳定性,也达到经济合理的目的,从而可使该支护结构能应用到较深的基坑工程当中。

26.在本实施例中,所述第一支护墙板10包括第一钢筋笼及浇筑在所述第一钢筋笼上的第一混凝土层。所述第二支护墙板20包括第二钢筋笼及浇筑在所述第二钢筋笼上的第二混凝土层。

27.所述第一支护墙板10和第二支护墙板20的制作过程中为:采用挖槽设备顺着基坑工程周边开挖出交错设置的第一深槽和第二深槽,该第一深槽延伸至下部岩层40,第二深槽延伸至上部土层30和下部岩层40的交界面处,接着在第一深槽内加入与第一深槽近似高度的第一钢筋笼,第二深槽内加入第二钢筋笼,浇筑混凝土材料,经固化后形成第一支护墙板10和第二支护墙板20,不断循环,直至形成圆形且连续的混凝土墙壁,也即本实用新型的圆形地连墙支护结构100。

28.所述第一支护墙板10与地层侧壁接触的第一侧面为弧形,以增大与地层的接触面积,从而提高地连墙支护结构的抗压性能,所述第一支护墙板10靠近所述第二支护墙板20的第二侧面为方形。所述第一支护墙板10和所述第二支护墙板20的形状相同。所述第一支护墙板10与所述第二支护墙板20的第二侧面通过混凝土材料咬合连接。以提高地连墙支护结构的抗压性能。

29.如图2所示,为本实用新型的一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构100,称为工况1,如图3和图4所示,为不同的圆形地连墙支护结构100,分别称为工况2和工况3,本实用新型的地连墙支护结构和图3、图4地连墙支护结构的区别仅在于第二支护墙板20的长度不同,具体的,如图3所示,工况 2的第二支护墙板20自上部土层30延伸至下部岩层40,且长度短于第一支护墙板10。如图4所示,工况3的第二支护墙板20和第一支护墙板10均自上部土层30延伸至下部岩层40,且长度完全相同。

30.采用三维有限元软件进行数值模拟分析,探究本实用新型提出的一种适用于上软下硬地层的圆形地连墙支护结构100与其他圆形地连墙支护结构的不同支护效果,图5所示为不同长度的地连墙支护结构(工况1~工况3)对地连墙深层水平位移的影响示意图,从图中可以看出,工况1~工况3的地连墙水平位移曲线图基本重合,说明不同长度的第二支护墙板20对深层水平位移的影响很小,支护效果基本相同,随着地连墙支护体系的长度逐渐减小至软硬地层交界面处,地连墙深层水平位移逐渐增大,但增大程度较小,表明不同长度的第二支护墙板20对地连墙组合支护体系的支护效果减少很有限。故,不同长度的第二支护墙板20在保证支护效果的前提下,相比传统等长地连墙支护形式,节约了更多的钢筋混凝土材料和相应的材料费用等,尤其在地连墙入土深度较深的情况下尤为突出。

31.相比于条形、方形等传统形状的地连墙,本实用新型的圆形地连墙支护结构100可以充分利用自身的三维空间拱效应,将作用在其上面的荷载基本上转化为地下连续墙的环向压力,可充分发挥混凝土抗压性能好的特点,有利于控制基坑变形。本实用新型在安全可靠的基础上,将第二支护墙板20的长度做适当减少至软硬地层交界面处,不仅保证了基坑的稳定性,因减少了钢筋混凝土材料,也达到经济合理的目的,从而可使该支护结构应用到较深的基坑工程当中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1