一种中央高塔基座结构的制作方法

1.本发明涉及建筑结构设计技术领域,尤其涉及一种中央高塔基座结构。

背景技术:

2.随着人类文明的进步与建造技术的发展,发达国家不断向建筑的规模、高度与跨度进行挑战。其中,地标性高塔建设已超过1000m。高塔依托建筑形成中央高塔,还有望进一步提升地标建筑的总体高度。

3.现有技术下,建设包括中央高塔在内的超高层建筑过程中,主要技术瓶颈包括超高层建筑荷载巨大,需要能合理分载的基础。高层建筑基础一般采用桩筏基础。当建筑高度达到500m左右时,受到单桩承载力的限制,塔楼下筏板面积不足以布置数量充足的基桩,以支承上部结构巨大的荷载。

4.另外一个重要制约因素是中央高塔的侧向刚度,单个塔楼的结构形式达到千米以上高度的难度极大。单体塔楼受到底层平面尺寸的限制,超高层建筑很难减小其高宽比,侧向刚度不足引起结构晃动的情况难以避免。

5.上述技术难点严重制约了千米级超高层建筑的建造。

技术实现要素:

6.鉴于上述的分析,本发明旨在提供一种中央高塔基座结构,用以解决中央高塔侧向刚度不足、竖向力过于集中的技术问题。

7.本发明通过如下技术方案实现:

8.一种中央高塔基座结构,包括基座建筑基础和基座建筑群;所述基座建筑群构建在基座建筑基础之上,中央高塔构建在所述基座建筑群之上;所述基座建筑群为巨型环状结构,包括基座塔楼体、基座环桁架单元和基座腰部加强环桁架单元;多个所述基座塔楼体环形布置,所述基座环桁架单元环设并连接每个所述基座塔楼体顶部,所述基座腰部加强环桁架单元设置在所述基座塔楼体腰部;所述基座建筑基础包括环状筏板和基座桩基础;所述环状筏板环设在基座塔楼体底部;所述巨型环状结构是指最小内接圆直径不小于200m的环状结构。

9.进一步的,所述环状筏板为环板结构,径向半径差大于基座塔楼体横截面的最大外接圆半径;多个所述基座塔楼体沿所述环状筏板中分面周向均布;所述基座桩基础设置在环状筏板下。

10.进一步的,所述基座桩基础均布在环状筏板下;所述基座塔楼体下方所设置的基座桩基础长度大于周边位置设置的基座桩基础长度。

11.进一步的,所述基座桩基础包括基座桩柱,所述基座桩柱上端部位于所述环状筏板内,所述基座桩柱在所述环状筏板下的部分设置有螺旋箍筋;所述环状筏板下表面铺设有混凝土垫层。

12.进一步的,所述基座塔楼体包括基座塔楼和基座塔楼核心筒;所述基座塔楼核心

筒设置在基座塔楼内;所述基座塔楼核心筒与基座塔楼均连接在环状筏板上。

13.进一步的,所述基座塔楼核心筒顶部高出基座塔楼;基座环桁架通过环形桁架结构连接同环上每个基座塔楼核心筒顶部;所述基座塔楼核心筒位于所在基座塔楼内部靠近所述基座建筑群的巨型环状结构中心的位置。

14.进一步的,所述基座腰部加强环桁架单元包括多个基座腰部加强环桁架,多个所述基座腰部加强环桁架从上至下间隔设置在所述基座建筑群上;每个所述基座腰部加强环桁架分别连接所在基座建筑群上每个所述基座塔楼的外框柱,并延伸连接所述基座塔楼核心筒。

15.进一步的,所述基座腰部加强环桁架单元包括第一腰部环桁架、第二环桁架和第三腰部环桁架;所述第一腰部环桁架设置在所述基座环桁架下方,所述第三腰部环桁架位于所述基座塔楼体的下半部。

16.进一步的,所述基座环桁架处设置有基座平台水平加强层;或依附所述基座环桁架构建有基座平台水平加强层,依附所述第一腰部环桁架、第二腰部环桁架和第三腰部环桁架处分别构建有基座活动平台层。

17.一种立体城市超高层建筑,包括所述的中央高塔基座结构。

18.与现有技术相比,本发明至少可实现如下有益效果之一:

19.1、本发明中央高塔基座结构通过基座建筑群上的基座顶部环桁架,将中央高塔的巨大载荷有效分散到基座建筑群的每一个基座塔楼体上,降低了解决集中承载问题的难度。

20.2、本发明中央高塔基座结构的环状筏板,相当于为中央高塔构建了连续的地基基梁,将集中载荷分散到整个环形承台,允许扩大布桩面积,提高地基的承载力。通过布桩面积远大于基座塔楼的投影面积,可以解决单独筏板面积难以满足中央高塔低区下布桩要求的难题,从而克服地基承载力不足的难题,为建筑高度大幅度提高提供了全新思路。

21.3、本发明中央高塔基座结构的环状筏板下的基座桩柱长短设置不一,能够有利于对环状筏板及其上部建筑结构进行变刚度调平,对环状筏板进行变形调整,有利于环状筏板及其上部建筑结构的稳定。

22.4、本发明中央高塔基座结构的基座塔楼核心筒在基座塔楼内部向心设置。基座塔楼核心筒向内侧偏置满足了基座塔楼的建筑使用功能与普通超高层建筑相同,便于电梯直达高空转换平台。

23.5、本发明中央高塔基座结构的多道基座腰部加强环桁架,可以有效增强基座结构的整体性,大幅提高中央高塔基座的侧向刚度。在基座顶部环桁架处可以搭建基座水平转换平台。顶部基座环、基座水平转换平台和多道处基座腰部加强环桁架能够协调各基座塔楼体之间的变形,避免发生单个基座塔楼体由于核心筒偏心布置造成的扭转效应。

24.本发明中,上述各技术方案之间还可以相互组合,以实现更多的优选组合方案。本发明的其他特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分优点可从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过说明书以及附图中所特别指出的内容中来实现和获得。

附图说明

25.附图仅用于示出具体实施例的目的,而并不认为是对本发明的限制,在整个附图中,相同的参考符号表示相同的部件。

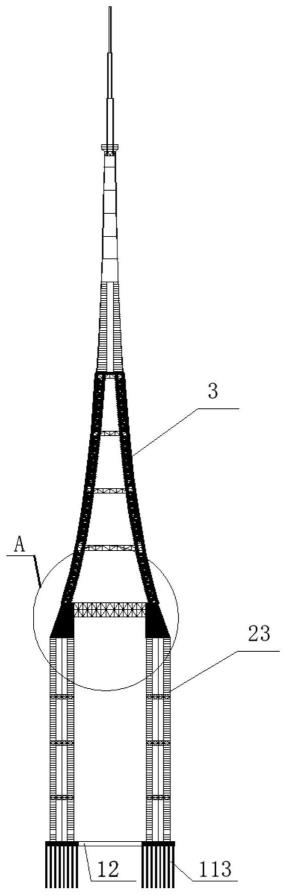

26.图1为本发明中央高塔及中央高塔基座结构示意图;

27.图2为本发明基座建筑群结构示意图;

28.图3为本发明基座建筑群中分面局部的示意图;

29.图4为本发明基座塔楼体顶部局部的结构示意图;

30.图5为图4俯视图;

31.图6为本发明基座塔楼体布置平面示意图;

32.图7为本发明基座塔楼典型平面示意图;

33.图8为本发明内环桩基础与环状筏板位置关系示意图;

34.图9为图8的主视图;

35.图10为图8的仰视图;

36.图11为本发明环状筏板与基座桩柱连接结构示意图;

37.图12为图1中a部局部放大图;

38.图13为穹顶结构的盖索网单元上贴敷充气膜单元示意图;

39.图14为双层索夹结构示意图;

40.图15为本发明中央高塔基座基础上的立体城市结构示意图;

41.图16为连接器结构中分面示意图。

42.附图标记:

43.111.外环桩基础;112.中环桩基础;113.基座桩基础;1131.基座桩柱;1132.螺旋箍筋;1133.纵向加劲箍;114.混凝土垫层;12.环状筏板;

44.211.外环塔楼体;212.外环桁架;221.中环塔楼体;222.中环桁架;23.基座建筑群;231.基座塔楼体;232.基座环桁架;233.基座塔楼核心筒;234.基座平台水平加强层;235.基座腰部加强环桁架单元;2351.第一腰部环桁架;2352.第二腰部环桁架;2353.第二腰部环桁架;

45.3.中央高塔;

46.4.穹顶结构;411.外侧环状交叉编织索网;412.内侧环状交叉编织索网;45.连接器;451.调位固定体;452.调位连接体;453.调位减振单元;454.调位密封单元;455.调位球面体。

具体实施方式

47.下面结合附图来具体描述本发明的优选实施例,其中,附图构成本发明一部分,并与本发明的实施例1起用于阐释本发明的原理,并非用于限定本发明的范围。

48.下面结合图1-图16,更具体地描述本发明的技术方案:

49.实施例1

50.中央高塔基座结构。

51.中央高塔基座结构包括基座建筑基础和基座建筑群23。

52.结合图1、图2和图3所示,基座建筑群23构建在基座建筑基础之上,中央高塔3构建

在基座建筑群23之上;基座建筑群23为巨型环状结构,包括多个基座塔楼体231和基座环桁架单元232。

53.多个基座塔楼体231环形布置,基座环桁架单元232位于多个基座塔楼体231的顶部,环设并连接每个基座塔楼体231。基座建筑基础包括环状筏板12和基座桩基础113;环状筏板12环设在基座桩基础113上。优选的,依附于基座环桁架232建造有基座平台水平加强层234。基座平台水平加强层234可以作为中央共享大厅,也是中央高塔3施工过程中的转换平台。

54.结合图8、图9和图10所示,环状筏板12为环板结构,环板的径向半径差大于基座塔楼体231横截面的最大外接圆。优选的,环板的径向半径差不小于基座塔楼体231横截面的最大外接圆直径的1.5倍。多个基座塔楼体231沿环状筏板12中分面周向均布;基座桩基础113设置在环状筏板12下。

55.基座桩基础113均布在环状筏板12下;并且,基座桩基础113的长度可以根据位置设定不同的长度。优选的,基座塔楼体231下方所设置的基座桩基础113长度大于周边位置设置的基座桩基础113长度。

56.如图11所示,基座桩基础113包括基座桩柱1131,基座桩柱1131的上端深入到环状筏板12内部,并与环状筏板12刚性连接,且通过环状筏板12下表面铺设的混凝土垫层114凝固为一个整体。

57.基座桩柱1131位于环状筏板12之外的部分设置有螺旋箍筋1132;螺旋箍筋1132设置在基座桩柱1131的上部的局部高度上,优选的,至少1/3高度的上部基座桩柱1131缠绕螺旋箍筋1132。基座桩柱1131上沿轴向还分散设置有多个纵向加劲肋1133;多个纵向加劲肋1133均布设置。

58.该结构的基座桩基础113与环状筏板12连接,能够加强基座桩基础113的整体性,提高对基座建筑群的支撑作用,进而很好地支撑中央高塔3,形成稳固的中央高塔基座结构。

59.基座建筑基础采用钻孔灌注桩基础,通过环状筏板12厚度、基座桩基础113桩径与桩长调整,控制中央高塔基座结构及其上建筑结构和中央高塔3的总沉降量与差异沉降量。

60.本实施例1优选为基座塔楼体231共计6座。

61.实施例1的环状筏板12的径向尺寸大于其上支撑的基座塔楼体231的最大平面尺寸,且将远距离的多座基座塔楼体231连接在一个桩基之上。基座桩基础113不只是设置在基座塔楼体231下方,而是设置在整个环状筏板12的下方,使得有效布桩面积扩大,从而承载更大的载荷。同时,有效增强了基座建筑群23的整体强度。

62.优选的,基座桩基础113均布在环状筏板12下,并根据受力状况分为长、短桩。进一步优选的,在基座塔楼体231正下方设置较长的基座桩基础113,在基座塔楼体231之外的环状筏板12其余地方设置较短的基座桩基础113。长短桩的基座桩基础113设置,能够对环状筏板12及其上部建筑结构进行变刚度调平,对环状筏板12进行变形调整,有利于环状筏板12及其之上的建筑及高塔基础稳固、整体结构稳定。

63.基座建筑群23底部采用环形筏板12,相当于构建了连续的地基基梁,环状筏板12的环形基础突破了距离较远的相邻建筑结构各自具有独立桩筏基础的传统做法。环状筏板12的连续地基梁可以将集中载荷分散到整个环形承台,允许扩大布桩面积,提高地基的承

载力。通过布桩面积远大于基座塔楼体231的投影面积,可以解决单独筏板面积难以满足高塔低区下布桩要求的难题,可以克服地基承载力不足的难题,为建筑高度大幅度提高提供了全新思路。

64.基座塔楼体231的塔楼典型平面如图7所示。具体的,基座塔楼体231包括基座塔楼和基座塔楼核心筒233;基座塔楼核心筒233设置在基座塔楼内;基座塔楼核心筒233基座塔楼核心筒233与基座塔楼均连接在环状筏板12上。基座塔楼核心筒233高出基座塔楼;基座环桁架232通过基座塔楼核心筒233连接基座塔楼体231。

65.基座塔楼体231均采用混凝土的基座塔楼核心筒233、钢管混凝土柱-h型钢框架结构体系的基座塔楼。

66.基座环桁架单元232贯穿连接每座基座塔楼体231的基座塔楼核心筒233。中央高塔3及基座环桁架232的载荷通过基座塔楼核心筒233,而不是基座塔楼向下传递,有效减小了基座塔楼不被外力影响,保护了基座塔楼的使用功能正常发挥。

67.图6示出了基座建筑群23中多个基座塔楼核心筒233的平面布置。

68.具体的,基座塔楼核心筒233位于所在基座塔楼内部靠近基座建筑群23的巨型环状结构中心的位置。这种基座塔楼核心筒在基座塔楼内部向心设置,能够使得依基座塔楼核心筒建构的公共设施均向基座建筑群23环内侧偏置,满足了基座塔楼的建筑使用功能与普通超高层建筑相同,比如,便于电梯直达高空转换平台。

69.如图12所示,在基座塔楼体231顶部,依附基座环桁架232可以构建基座平台水平加强层234。

70.基座平台水平加强层234可以作为中央共享大厅,也是施工过程中的转换平台,作为高空大运距构件分级吊装、混凝土分级泵送的施工平台。尤其是基座平台水平加强层234,既是中央高塔3的最下部的基础平台,能够更均匀分散中央高塔3的竖向荷载至下部多个基座塔楼,有利于控制每栋超高层建筑负担的竖向荷载,也是建造中央高塔3最重要的物料输送转化平台。

71.在基座环桁架232下方,构建有包括多个基座腰部加强环桁架的基座腰部加强环桁架单元(235)。多个基座腰部加强环桁架单元235纵向设置在基座塔楼体231的不同高度。

72.如图3和图4所示,优选的,本实施例1的基座腰部加强环桁架单元(235)包括第一腰部环桁架(2351)、第二腰部环桁架(2352)和第三腰部环桁架(2353);所述第一腰部环桁架(2351)设置在所述基座环桁架(232)下方,所述第三腰部环桁架(2353)位于所述基座塔楼体(231)的下半部。

73.第一腰部环桁架2351、第二腰部环桁架2352和第三腰部环桁架2353均分别连接每个基座塔楼上相应高度的外框柱,并延伸进该位置的基座塔楼核心筒233,形成封闭环桁架结构。

74.进一步优选的,第一腰部环桁架2321设置在基座塔楼接近顶部的位置,具体位于基座环桁架232下部,第三腰部环桁架2353设置在基座塔楼下半部。

75.进一步优选的,第一腰部环桁架2351、第二腰部环桁架2352和第三腰部环桁架2353等距设置。

76.进一步优选的,第三腰部环桁架2353设置在基座塔楼下半部,且接近中部的高度位置。

77.在基座腰部加强环桁架单元(235)的结构设置,可以分别构建基座活动平台层。各个基座活动平台层也能作为中央共享大厅使用。

78.基座腰部加强环桁架单元235的设置,可以有效增强基座建筑群23作为一个整体结构的刚度,提高中央高塔基座的承载力。基座腰部加强环桁架单元235及基座活动平台层能够协调各基塔之间的变形,从而避免发生单个塔楼由于核心筒偏心布置造成的扭转效应。

79.依附第一腰部环桁架2351、第二腰部环桁架2352和第三腰部环桁架2353可以分别建造基座活动平台层,作为中央共享大。

80.基座环桁架232及基座平台水平加强层(234)、基座腰部加强环桁架单元(235)及各基座活动平台层可以协调各基座塔楼之间的变形,有效避免单个塔楼由于基座塔楼核心筒233偏心布置造成的扭转效应的发生。

81.实施例2:

82.一种立体城市超高层建筑。

83.立体城市超高层建筑包括实施例1中的中央高塔基座结构,还包括中央高塔3和穹顶结构4,以及外环建筑群及外环桩基础111、中环建筑群及中环桩基础112。

84.如图15所示,基座建筑群(23)、中环建筑群、外环建筑群均为巨型环状结构,分设在三个同心圆环上,分别包括各自的塔楼体和环桁架。每个环桁架设置在对应的塔楼体上端。

85.优选的,每个环桁架的中分面与该环塔楼体中心组成的环面共面。

86.如图4和图15所示,外环建筑群包括外环塔楼体211和外环桁架212;中环建筑群包括中环塔楼体221和中环桁架222;基座建筑群23包括基座塔楼体231和基座环桁架232。

87.具体的,实施例2中,外环塔楼体211、中环塔楼体221和基座塔楼体231上分别包括多个塔楼。可选的,塔楼可以是圆形、梯形、扇形以及其他形状中的一种或几种。

88.优选的,外环塔楼体211、中环塔楼体221和基座塔楼体231上各自的多个塔楼体周向均布,且高度相同。基座塔楼体231、中环塔楼体221和外环塔楼体211上的塔楼体由内到外高度逐环降低,且中环建筑群与基座建筑群23半径差大于基座塔楼体231和中环塔楼体221高度差,外环建筑群与中环建筑群半径差大于中环塔楼体221和外环塔楼体211的高度差。

89.基座塔楼体231、中环塔楼体221和外环塔楼体211上所包含的塔楼体的数量由内至外逐渐增加。

90.优选的,塔楼体的数量由内到外按等比增加。

91.进一步优选的,塔楼体的数量由内到外按1:2等比增加。

92.进一步优选的,在一条直径线上,外环建筑群、中环建筑群和基座建筑群23分别对称设置有2座塔楼。

93.实施例2优选基座建筑群23上圆周均布塔楼6座,中环建筑群上圆周均布塔楼12座,外环建筑群上圆周均布塔楼24座。

94.具体的,外环建筑群、中环建筑群和基座建筑群23上的塔楼体高度由外到内逐层增加。优选的,相邻环的半径差与塔楼体高度差之比大于1。

95.每座塔楼体包括塔楼和核心筒。环形桁架搭建在同环的核心筒上端。这使得环桁

架及其负重通过核心筒传递到基座建筑基础上,从而不对塔楼产生破坏性影响。

96.基座建筑群23的结构如实施例1,其基座塔楼核心筒233顶部高出基座塔楼体231;基座环桁架232通过环形桁架结构连接同环上所有每个基座塔楼核心筒233顶部。基座塔楼核心筒233在基座塔楼体231上与基座环桁架232构成一个整体。

97.中环建筑群包括中环桁架222和中环塔楼体221,中环塔楼体221包括中环塔楼核心筒223和中环塔楼。中环塔楼核心筒223设置在中环塔楼内;中环桁架222在中环塔楼体221顶上连接同环上所有中环塔楼核心筒223顶部,从而构成一个整体,该部分的地基为每个中环塔楼体221下的中环桩基础112。

98.外环建筑群包括外环桁架212和外环塔楼体211,外环塔楼体211包括外环塔楼核心筒和外环塔楼。外环塔楼核心筒设置在外环塔楼内,外环桁架212在外环塔楼体211顶上连接同环上所有外环塔楼核心筒顶部,从而构成一个整体,该部分的地基为每个外环塔楼231下的外环桩基础111。

99.优选的,实施例2的外环桁架212和中环桁架222为交叉编织轮辐结构,基座环桁架232为环形桁架结构。

100.实施例2的基座建筑基础如实施例1。

101.外环桩基础111、中环桩基础112分别设置在外环塔楼体211和中环塔楼体221下方,均间隔设置,为普通的基座建筑基础。

102.优选的,环桩基础111、中环桩基础112和基座桩基础113中的桩基柱长度逐渐增大,且在基座桩基础113上的桩基柱设置有长短桩,如实施例1。

103.实施例2包括了实施例1的中央高塔基座结构,中央高塔基座结构之上建构由中央高塔3。

104.穹顶结构4包括屋盖索网单元和充气膜单元。环状发散布置的屋盖索网单元光顺连接中央高塔3。穹顶结构4由连接器、钢索和构成。钢索通过连接器连接交叉编织的钢索,交叉编织的钢索连接在相邻的环桁架间,钢索交叉处通过双层索夹固定。连接器具有调位、减振功能。

105.如图15所示,具体的,实施例2中,屋盖索网单元包括外侧环状交叉编织索网411和内侧环状交叉编织索网412。具体的,内侧环状交叉编织索网412设置在基座环桁架232和中环桁架222之间;外侧环状交叉编织索网411设置在中环桁架222和外环桁架212之间。

106.优选的,外侧环状交叉编织索网411和内侧环状交叉编织索网412为交叉编织单层索结构。

107.交叉编织单层索的交叉钢索之间不垂直,2根钢索在交叉处使用双层索夹。

108.使用不同的双层索夹可以适用于任意角度钢索的相交情况。

109.如图14所述,双层索夹由索夹基座板、索夹上盖板、索夹下盖板和螺栓组成。索夹基座板和索夹上盖板连接形成第一钢索装夹孔,索夹基座板与索夹下盖板连接形成第二钢索装夹孔。第一钢索装夹孔和第二钢索装夹孔轴线有夹角。

110.双层索夹体积小,构造简单,制作成本低,且紧固呈角度的2条钢索效果好。

111.如图16所示,连接器45包括调位固定体451、调位连接体452、调位连接体452、调位减振单元453、调位密封单元454和调位球面体455。

112.其中,调位连接体452用于连接巨型环桁架的边沿,调位固定体451用于连接2根带

角度的钢索44。调位固定体451和调位连接体452之间设置有带有球头结构的调位球面体455,其中,调位连接体452上与调位球面体455中的球面接触的部位有匹配的球面凹槽。该结构能够使得巨型环桁架受力产生微小位移时,每个环形交叉编织索网结构上的钢索44件可通过球面的微调位置,通过环形交叉编织索网结构上所有钢索44的不同位移,形成阻尼,消减甚至消除外界因素对超高层建筑,尤其是中央高塔3的影响。

113.调位固定体451与调位球面体455之间、调位球面体455与调位连接体452之间设置有弹性体的调位减振单元453,用以吸振,进一步加大阻尼,阻断破坏力向主体结构的传播。

114.调位固定体451和调位连接体452之间设置有缝隙,通过调位密封单元454进行密封,从而使可转动的和调位球面体455处于密闭空腔内,便于安装过程中在密闭空腔内添加润滑剂,使和调位球面体455转动自如。

115.通过屋盖索网单元与周边环状连体结构相连,其作用相当于塔桅结构中心塔楼3的缆风绳屋盖索网单元,将多重巨型环状结构连结为一个整体,可以有效提高中央高塔基座的侧向刚度。

116.结合图15所示,中央高塔3中央高塔基座结构之上,具体设置在基座环桁架232之上。中央高塔3的巨大荷载通过基座环桁架232转换至基座建筑群23上首尾相接、环形设置的多个基座塔楼体231上,进一步通过在各基座塔楼体231下部设置的中环桩基础112和基座桩基础113承压。同时,中央高塔3下部依附于基座环桁架232所建造的基座平台水平加强层234,进一步连接多个基座塔楼231,能有效提高了中央高塔3的侧向刚度。

117.具体的,中央高塔3包括塔楼区和桅杆区,塔楼区为回转体,桅杆区设置在塔楼区顶部。塔楼区从下至上依次包括高塔低区、高塔中区和高塔高区。塔楼区包括竖向支撑单元、水平支撑单元和交叉支撑单元;竖向支撑单元沿周向设置,水平支撑单元沿轴向设置,竖向支撑单元交织连接水平支撑单元,形成塔楼区立体框架结构;交叉支撑单元螺旋盘绕连接在塔楼区立体框架结构上。

118.具体的,桅杆区设置在塔楼区顶部的水平支撑单元上,采用桁架柱或格构柱结构。

119.塔楼区的竖向支撑单元包括贯通塔楼区的塔楼外筒体,塔楼外筒体的母线为光顺的曲线。优选的,塔楼外筒体的母线为双曲线的一部分。

120.本发明实施例2的中央高塔3采用下大上小的建筑体型,从上至下高宽比逐渐增大,高塔低区处高宽比h/b不大于5,能够显著减小风荷载与地震作用。中央高塔3上部的塔楼高区33和桅杆区采用高效巨型桁架-支撑体系钢结构体系,能够显著减轻结构自重。中央高塔3通过严格控制使用楼层的高宽比,能够有效减小迎风面积。

121.实施例3:

122.一种立体城市。

123.如图15所示,实施例3的立体城市主体结构为实施例2的立体城市超高层建筑,立体城市超高层建筑中包括中央高塔3;中央高塔3的基座为实施例1的中央高塔基座结构。立体城市还包括街区和环境可控空间等。

124.立体城市的超高层建筑包括基座建筑基础、巨型环状结构、中央高塔3和穹顶结构4。超高层建筑是立体城市的骨架。

125.超高层建筑是指高度超过1000m的高层建筑;巨型环状结构是指最小内接圆直径不小于200m的环状结构。

126.在超高层建筑的框架下,立体城市街区覆盖于巨大的穹顶之下,能够营造环境可控空间。环境可控空间集居住、办公、商业、酒店和旅游等功能于一体,内部形成人工气候环境,能够建造道路、绿地、河流等大量的公共空间。

127.超高层建筑的多个巨型环状结构可以是圆环形,也可以是其它任意形状的、不相交的多个封闭环状结构。

128.优选的,超高层建筑的多个巨型环状结构分别设置在一组同心环的不同环上。

129.进一步优选的,超高层建筑的多个巨型环状结构分别设置在一组同心圆环的不同圆上。

130.每个环上分别包括周向设置的多个塔楼体和1个环桁架;环桁架环设在该环上设置的多个塔楼体的顶部。优选的,每个环上的多个塔楼体圆周均布设置。

131.每个环桁架上能够建造成环形公共空间。环境可控空间内能够依塔楼体、环桁架的主体结构设置水平、垂直、倾斜,甚至是螺旋状的通道作为公共空间,以实现立体城市交叉互通的交通、疏散通道网。优选的,通道为对称设置。

132.优选的,同一环上的塔楼体高度相同,相邻环半径之差与该两环上设置的塔楼体高度差之比大于1。从内到外,同一半径上塔楼高度的连线为流线型曲线,并与中央高塔3的母线光滑衔接。

133.如图3所示,超高层建筑的穹顶结构4设置在各环桁架之间,形成立体空间的屋盖。

134.如图13所示,穹顶结构4包括屋盖索网单元和充气膜单元。屋盖索网单元连接相邻环桁架的外沿,充气膜单元覆盖屋盖索网单元。

135.优选的,充气膜单元采用etfe充气膜(乙烯-四氟乙烯共聚物)。一方面,etfe充气膜重量轻、透光性好、强度高、耐冲击性强、保温隔热性能好,能满足立体城市内自然光照射的需求,使得立体城市节能效果良好,并能够对立体城市内部环境起到围护的作用;另一方面,etfe充气膜燃烧时不会滴落且能够自熄,有利于立体城市的消防安全性。还有,相邻环形桁架的屋盖索网单元内高、外低,有利于屋面排水。

136.穹顶结构4整体采用下大上小的体型,有利于立体城市减小风阻面积,降低风荷载的影响,增大立体城市结构的侧向刚度。

137.具体的,中央高塔3整体采用钢结构以减轻结构自重,分为高塔低区、高塔中区、高塔高区和桅杆区。

138.其中,高塔高区和桅杆区为无人区。

139.其中,高塔低区沿周边均匀布置低区竖向支撑单元,沿高度方向布置多个低区水平支撑单元,低区水平支撑单元与低区竖向支撑单元共同构成高塔低区网格结构,高塔低区网格结构的立面上连续布置有低区交叉支撑314,以提高中央高塔3结构的侧向刚度。利用高塔低区的基本构架设置多层楼面梁,形成具有使用功能的楼层结构。

140.其中,高塔中区沿周边向均匀布置中区竖向支撑单元和中区水平支撑单元,中区竖向支撑单元包括中区核心筒,中区水平支撑单元和中区竖向支撑单元共同构成高塔中区网格结构;高塔中区网格结构立面上连续布置的中区交叉支撑。中区水平支撑单元、中区竖向支撑单元和中区交叉支撑共同提高中央高塔3结构的侧向刚度。中区水平支撑单元包括多层的中区楼面梁,中区楼面梁处可以形成具有使用功能的楼层结构。

141.高塔高区包括高区水平支撑单元、高区桁架柱外筒和高区交叉支撑,形成高塔高

区的整体框架结构。高区水平支撑单元包括多层高区楼面梁,形成具有设备使用功能的楼层结构。

142.桅杆区采用桁架柱或格构柱结构,用以实施电讯发射以及气温、日照、大气质量的监测。最高点可设置高点标识,并安装避雷装置。

143.本发明的中央高塔3采用下大上小的建筑体型,严格控制使用楼层的高宽比,减小迎风面积。中央高塔3主体采用钢结构,可以减轻自重,缩短自振周期,有效控制风振响应。

144.超高层建筑的基座建筑基础包括桩筏基础和环状筏板12;环状筏板12环设在中心部位的基座塔楼体231底部。

145.优选的,超高层建筑中心部位的基座建筑群23内部,在垂直方向也设置有多个基座活动平台层。每个基座活动平台层包括1个基座腰部加强环桁架,基座活动平台层基于该基座腰部加强环桁架构建。基座活动平台层也能作为中央共享大厅使用,也能够作为施工期间的工作平台,将建筑材料与构件从地面吊运至转换平台,再通过附塔吊车进行安装。同时,基座腰部加强环桁架能将上部的竖向荷载均匀分散至下部多个基座建筑基础的桩筏基础上,每个基座活动平台层可以平衡控制每栋基座塔楼体231负担的竖向荷载。基座活动平台层作为中央共享大厅可以作为接力换乘平台,以及供商业、餐饮、人员集散等多功能使用的巨大空间。

146.以上,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换都应涵盖在本发明的保护范围之内。同时,凡搭载了本装置的设备,以扩大应用领域并产生复合的技术效果,都属于本方法发明保护的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1