一种利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置

1.本实用新型属于建筑与小区增压供水(二次供水)领域,尤其是一种利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置。

背景技术:

2.由于城市建设发展迅速,建筑密度增高用水负荷加大,市政给水管网更新改造滞后,造成市政管网压力(以下简称余压)下降,不能满足老旧小区直接供水,为防止冲击市政供水管网,供水企业限制用户采用叠压供水,因此大量老旧小区二次供水采用“水箱(池)+变频”方式调蓄增压。市政管网的水引入水箱时,余压白白泄掉清零,余压没有办法利用而浪费掉了。而夜间小流量用水时段,水泵低效甚至无效运行,例如某小区夜间小流量时段1:00至5:00,该时段占全天时间16.7%,供水量占全天0.8%,水泵功耗却占全天11.1%。

3.因此,对于普遍应用的“水箱(池)+变频”调蓄增压供水的建筑与小区,夜间微量用水时段迫切需要一种无动力的绿色节能增压装置,既保护水泵频繁启闭又节能降耗,符合国家“双碳”战略。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于克服上述传统“水箱+变频”技术的缺点,提供一种利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置。

5.为达到上述目的,本实用新型采用以下技术方案予以实现:

6.一种利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装,包括缸体,缸体顶部设有缸体盖板,缸体内设有活塞筒,缸体盖板上设有顶部电接点,缸体的底部设有底部电接点,缸体盖板上安装有电动三通阀,电动三通阀与顶部电接点和底部电接点之间通过信号线进行连接;

7.电动三通阀的阀体设有第一连接口、第二连接口和第三连接口;

8.缸体包括上下两部分,缸体下部设有向内的端面,所述端面与活塞筒的筒体相贴合;活塞筒的上盖与缸体上部的筒边壁相贴合,活塞筒上盖的面积大于底部面积;缸体下部的底部设有增压出水管,增压出水管内设有出水单向阀,缸体下部的一侧设有下腔充水管,下腔充水管内设有进水单向阀,缸体上部靠近下部的一侧设有中腔通气管;

9.缸体盖板上设有上腔联络管,上腔联络管的另一端连通有电动三通阀的第一连接口;电动三通阀的第二连接口接有上腔进水管,电动三通阀的第三连接口接有水箱进水管道;

10.当活塞筒在缸体最高处下行时,电动三通阀接通上腔进水管与上腔联络管,水箱进水管道与缸体被隔断;

11.当活塞筒在缸体最低处上行时,电动三通阀接通水箱进水管道与上腔联络管,上腔进水管与上腔联络管被隔断;

12.进一步的,缸体底部设有底座。

13.进一步的,所述增压出水管连接有终端用户管网,下腔充水管和上腔进水管接市政供水管网,所述水箱进水管道接水箱和变频构成的二次供水系统的水箱。

14.进一步的,所述中腔通气管与大气相连通。

15.进一步的,两个所述的利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置相对应的进出口分别连通在一起。

16.进一步的,一个活塞筒上盖位于盖板处,另一个活塞筒底部于缸体底部的端面处。

17.进一步的,利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置的增压值的压差为0.05mpa。

18.进一步的,活塞筒上端面积是下端n倍,n>1。

19.与现有技术相比,本实用新型具有以下有益效果:

20.本实用新型的利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置,充分利用市政余压的能量来做功,驱动压力倍增装置内活塞筒两个行程,活塞筒上端面积大于下端,则上腔液压做功将在下腔产生高于市政余压的压力,实现压力倍增,直接向终端用户管网供水,余压利用过后的工作水,经电动三通阀切换流向,同样在市政余压作功下驱动活塞反向行程,将上腔完成做功后的工作水压入水箱,虽然活塞筒第二行程中上腔压力会低于市政余压,但足以把工作水送入无压水箱。本实用新型的压力倍增装置适用于小区夜间小流量时段绿色节能供水。

附图说明

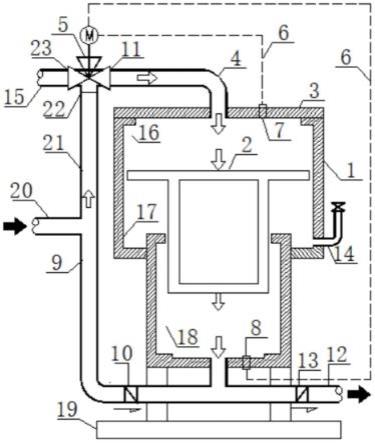

21.图1为本实用新型的剖面图;

22.图2为本实用新型的活塞筒位于不同位置的剖面图,其中,图2(a)对应活塞筒下行过程中的剖面图,图2(b)对应活塞筒下行至最低处的剖面图,图2(c)对应活塞筒上行过程中的剖面图,图2(d)对应活塞筒上行至最高处的剖面图;

23.图3为两个利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置并行运行的结构图;

24.图4为本实用新型的第一种安装方式;

25.图5为本实用新型的第二种安装方式。

26.其中:1-缸体;2-活塞筒;3-缸体盖板;4-上腔联络管;5-电动三通阀;6-信号线;7-顶部电接点;8-底部电接点;9-下腔充水管;10-下腔进水单向阀;11-第一连接口;12-增压出水管;13-出水单向阀;14-中腔通气管;15-水箱进水管道;16-缸体上腔;17-缸体中腔;18-缸体下腔;19-底座;20-市政供水管网进水口;21-上腔进水管;22-第二连接口;23-第三连接口;01-低位水箱进水管;02-低位水箱;03-变频泵;04-气压水罐;05-给水管网;06-用水设施;07-压力传感器;08-电气控制柜;09-利用市政管网余压实现压力倍增供水装置。

具体实施方式

27.为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应

当属于本实用新型保护的范围。

28.需要说明的是,本实用新型的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本实用新型的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

29.本实用新型的目的是为了克服二次供水方式的缺陷,提供一件结构设计合理、性能稳定可靠的利用市政管网余压保泵节能压力倍增装置,利用管网余压做功、利用水箱接纳工作水来蓄水,不消耗外接动力来实现增压供水,保护水泵避开低效或无效运行,节能降耗。

30.本实用新型的下腔倍增压力和缸体上腔泄水压力计算公式为:

31.第一行程的压力倍增增压供水过程中的活塞筒竖向受力平衡,则:

32.p0s1=p2s2即p2=p0s1/s233.第二行程的充水泄水工况过程中的活塞筒竖向受力平衡,则:

34.p0s2=p1s1即p1=p0s2/s135.式中:p

0-市政管网压力,mpa;p

2-下腔增压压力,mpa;

36.s

1-活塞筒上端面积,m2;s

2-活塞筒下端面积,m2,s1>s2;

37.p

1-缸体上腔泄水压力,mpa。

38.本实用新型的工作原理是通过活塞上下不等面积产生上下压差,活塞筒下移增压供水、下移至最低后,暂停供水、自动转换为下腔充水活塞筒上移,缸体上腔水排至水箱内,恢复原始作用位置时,自动关闭进水箱通道、开启市政进水,进入增压供水工况,循环交替,以实现节能与保泵作用,具体工作流程为:

39.本实用新型的压力倍增装置安装于“水箱+变频”的二次供水泵房内,水箱腾出空余容积,通过市政余压对压力倍增装置活塞筒滑动组件做功,实现两个行程循环往复,自动平稳地间歇性增压供水。第一行程:活塞筒2下移增压供水工况,市政供水管网来水经市政进水管20、上腔进水管21、电动三通阀5、上腔联络管4、盖板3进入缸体上腔16,由于活塞筒2上下不等面积,造成活塞筒上下压差,活塞筒2下移将下腔水通过缸体底部出水管12供给用户;当活塞筒下移至最低位时,缸体上腔充满水、下腔水全部增压供给用户,第一行程结束。第二行程:活塞筒下移至最低位触发底部电接点8控制电动三通阀5动作换向,活塞筒2上移进入充水泄水工况,电动三通阀5关闭上腔进水管21、连通上腔联络管4和水箱进水管15,缸体上腔失压,市政有压水经下腔充水管9及其上的单向阀10进入缸体下腔18,随着缸体下腔18充水,活塞筒2上移,缸体上腔16内的水泄入水箱内,当活塞筒2上升至最高位时,缸体下腔18充满水,缸体上腔16内的水全部泄入水箱,顶部电接点7传输信号控制电动三通阀5动作,关闭进水箱管道15、接通上腔进水管21与上腔联络管4,市政来水在余压作用下进入活塞缸体上腔16,转换为第一行程的压力倍增供水工况。如此循环往复,以实现绿色低碳节能与保泵作用。

40.参见图2,图2为本实用新型的两个行程循环的结构示意图,其中,图2(a)活塞筒下

行过程中,即第一行程的过程中,第一行程为:电动三通阀5接通上腔进水管21和缸体上腔联络管4、把市政供水管网有压水送入缸体上腔16,推动活塞筒2下移压缩缸体中腔17和缸体下腔18,缸体中腔17通过中腔通气管14排气,容积缩小;缸体下腔18受活塞筒2下移压缩,使缸体下腔18内的水压力倍增,缸体下腔18内的增压水通过增压出水管12和单向阀13、供给气压水罐和用户。当活塞筒2下移至最低位置时,增压供水工况结束。图2(b)活塞筒下行至最低处,对应为第一行程结束,第二行程开始,此时底部电接点8控制电动三通阀5动作,电动三通阀5隔断上腔进水管21、连通上腔联络管4和水箱进水管15;活塞筒上行过程中,对应图2(c)为第二行程,市政自来水给缸体下腔18充水,缸体下腔18内的有压水驱动活塞筒2上移,缸体上腔16被压缩泄水,市政自来水在余压作用下通过下腔充水管9、单向阀10进入缸体下腔18,缸体下腔18充水活塞筒2迅速上移,缸体中腔17通过中腔通气管14吸气扩容,缸体上腔16存水通过缸体上腔联络管4、电动三通阀5流入水箱进水管道15,把上腔水泄入水箱。当活塞筒2上移至盖板3时,到达最高位,触发顶部电接点7控制三通电动阀5动作,隔断水箱进水管15,接通上腔进水管21与上腔联络管4,充水泄水工况结束,图2(d)的活塞筒上行至最高处,对应的为第二行程结束,第一行程开始。接下来转入第一行程的增压供水工况,循环往复。

41.参见图3,图3为两个利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置并行运行的结构图,两个压力倍增装置分别为1号和2号,1号和2号的电动三通阀6的上接口分别接有水箱,1号和2号的电动三通阀6的中接口分别通过缸体上腔联络管4与对应的缸体上腔16相连通,1号和2号的电动三通阀6的下接口均接有市政自来水,1号和2号的缸体1的下腔充水管9也均接有市政自来水,1号和2号的缸体1的增压出水管12相连通后供给用户。通过控制活塞筒起始状态,使两个活塞筒分别位于最高处和最低处,两个相连通的压力倍增装置交替的进行增压供水和充水泄水的工况,以实现不间断增压供水。

42.参见图4,图4为本实用新型的第一种安装方式,原有“水箱+变频”二次供水系统包含:低位水箱进水管01,低位水箱02,变频泵03,气压水罐04,给水管网05,用水设施06,压力传感器07,电气控制柜08。添加安装利用市政管网余压保泵节能压力倍增装置09,需增加安装a、b、c 3个管段,即压力倍增装置进水管段1个、压力倍增装置出水管段2个。安装的第一个管段a是:从市政供水管网进水箱的管段上开一分支口,安装压力倍增装置进水管段,将市政自来水接入图1中的压力倍增装置进水口20;安装的第二个管段b是:从压力倍增装置的出水单向阀13起始,终点是水泵出水管止回阀之后;安装的第三条管段c是:从压力倍增装置缸体顶部水箱进水管道15起始,接入水箱终止。水箱的水位处于最高水位无池容,不能收纳压力倍增装置的缸体上腔泄水时,则压力倍增装置停止工作,在通过变频泵从水箱吸水增压向用户供水,降低水箱水位后,压力倍增装置即可重启工作。压力倍增装置能在夜间小流量用水时段替代水泵低效运行,同时利用气压水罐补偿压力倍增装置间歇性增压缺点,实现连续供水。

43.参见图5,图5为本实用新型的第二种安装方式,即两个压力倍增装置并行。原有“水箱+变频”二次供水系统包含:低位水箱进水管01,低位水箱02,变频泵03,气压水罐04,给水管网05,用水设施06,压力传感器07,电气控制柜08。利用市政管网余压保泵节能压力倍增装置09并行,需增加安装3个管段a、b、c,即压力倍增装置进水管段1个、压力倍增装置出水管段2个。安装的第一个管段a是:从市政供水管网进水箱的管段上开一分支口,安装压

力倍增装置进水管段,将市政自来水接入压力倍增装置的中的压力倍增装置进水口20;安装的第二个管段b是:从压力倍增装置的出水单向阀13起始,终点是水泵出水管止回阀之后;安装的第三条管段c是:从压力倍增装置缸体顶部水箱进水管道15起始,接入水箱终止。水箱的水位处于最高水位无池容,不能收纳压力倍增装置的缸体上腔泄水时,则压力倍增装置停止工作,在通过变频泵从水箱吸水增压向用户供水,降低水箱水位后,压力倍增装置即可重启工作。两个相连通的压力倍增装置交替的进行增压供水和充水泄水的流程,以实现连续供水。

44.以增压倍数为3为例,即市政管网余压0.2mpa,用户管网所需压力0.6mpa,压力比1:3,缸体上腔的有压水排出时进入水箱,水箱要有空余容积收纳这部分水,而排出的水量是压力倍增装置供水量的3倍。例如:从市政管网取水4m3,压力倍增装置供水1m3供给用户,缸体上腔的3m3工作水,在第二行程里全部进入水箱,水箱收纳的工作水最终由水泵加压供给用户,才能腾出水箱容积接纳压力倍增装置泄出的无压工作水。假如小区日用水量100m3,则可利用市政余压的能量转换增压供水25m3,还有3

×

25=75m3的水泄入水箱成为无压水,必须水泵机组增压供给用户,节能率约25%,所以压力倍增装置不能替代水泵机组,而是协同工作发挥一定的节能保泵作用。

45.一种利用市政供水管网余压实现压力倍增的节能供水装置的工作方法,利用市政管网余压驱动活塞筒上下移动,活塞筒上下两个行程完成一个工作循环,把以往泄压进水箱而浪费掉的市政余压能量,利用来驱动压力倍增装置增压供水和充水泄水。为克服两行程交替运行存在增压的间歇性,配合气压水罐联合工作,或双缸组合工作,实现夜间微量用水时段连续供水,避免了该时段水泵频繁启停和低效运转,达到节能保泵目的,装置体积又显著减少而节材。

46.本实用新型的压力倍增装置与水箱、变频泵协同工作。水箱受纳压力倍增装置工作水的泄放,变频泵定时运行把压力倍增装置泄放的水供出,腾空水箱库存以服务压力倍增装置工作水的泄放。水箱储存的工作水需由水泵运行供给用户。

47.以上内容仅为说明本实用新型的技术思想,不能以此限定本实用新型的保护范围,凡是按照本实用新型提出的技术思想,在技术方案基础上所做的任何改动,均落入本实用新型权利要求书的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1