一种装配式型钢混凝土基础承台

1.本实用新型属于建筑工程技术领域,具体而言,涉及一种装配式型钢混凝土基础承台,尤其适用于大跨异型柱结构。

背景技术:

2.随着人们更加追求建造覆盖范围更大和空间的结构以满足社会活动和生产建设需要,例如展览馆、体育馆、工业厂房及科技馆等。建筑跨度增加意味着上部荷载增加,对基础承台在外载作用下的变形及承载能力要求也越来越高,基础承台起到协调上下部协同工作的目的,故其在外载作用下受力可靠性越发重要。

3.由于上部主体结构传到承台上的内力较大,普通钢筋混凝土承台截面高,承台内部配筋量大且钢筋密集,为保证混凝土成型质量,施工控制措施要求也越来越高,工期长且影响了上部结构的正常施工。因此,结合承台受力性能要求,为提高承台承载能力及刚度,目前常采用的技术手段是在承台内部配置型钢骨架来进行加强,不仅能降低钢筋的密集程度,还能降低承台截面高度,便于提高混凝土在现浇过程中的成型质量。

4.申请号为cn201921639828.6的专利申请中公开了一种钢筋混泥土基础承台加固结构,其在柱脚板的侧围设有板面紧贴于基础承台的加固连接板,在基础承台的侧壁处设置有多根呈“匚”型的锚固加强筋,所述锚固加强筋一端与加固连接板连接,另一端与基础承台下端部内的钢筋连接,在基础承台的侧壁还设有抗剪筋,在基础承台侧壁外围设有与抗剪筋相连接的封闭箍筋,在基础承台的侧壁上浇筑有混凝土围套,混凝土围套将基础承台、锚固加强筋、抗剪筋和封闭箍筋浇筑成一体。该技术方案中通过在原基础承台上进行施工,无需对基础承台上部的建筑物进行临时支撑和拆卸,能够有效地降低人力、物力成本,提高施工进度;但该基础构造较为复杂,对精准度要求比较高,基础所能承受上部荷载有限,难适用于大跨结构中。

5.申请号为cn201920702716.4的专利申请中公开了一种超大基础承台支撑构造,包括群桩、基础承台、基础底板和顶部结构柱,底板钢筋包括底板上铁和底板下铁,底板上铁和底板下铁均贯穿基础承台,还包括在基础承台内沿横向通长、沿纵向间隔布置的一组互相平行的槽钢支架,每道槽钢支架均包括底座、立柱、横梁和斜撑,底座放置在与承台下铁固定连接,底板上铁落置在下横梁上侧并与其固定,承台上铁落置在上横梁上侧并与其固定,斜撑顶端与上横梁底部固定,斜撑底端与立柱侧表面固定。该技术方案虽能广泛用于载荷较大的大承台处,保证施工承台时对承台钢筋和基础底板钢筋的施工安全;但该结构不具有普遍性,且只适用于超大尺寸基础承台处,工程造较价高。

6.因此考虑到承台承载性能、施工工艺及成型质量控制等各方面因素,现急需研制一种能够解决现浇钢筋混凝土大承台缺点的装配式型钢混凝土基础承台,且装配式型钢混凝土基础承台的部件可在工厂预制,内部配置型钢降低部件自重,便于运输及现场装配,故适用装配,能够明显提高施工速度。

技术实现要素:

7.本实用新型的目的在于提供一种装配式型钢混凝土基础承台,不仅能够有效解决现浇钢筋混凝土承台工期长的问题,还能结合以往基础承台的受力特点,适用于v型柱下方使用。

8.为实现本实用新型目的,采用的技术方案为:一种装配式型钢混凝土基础承台,包括预制型钢混凝土桩、上层混凝土块和底层混凝土块,上层混凝土块与底层混凝土块一体浇筑成型,且上层混凝土块内具有型钢预制块,下层混凝土块内具有水平布置的交叉型钢块,预制型钢混凝土桩与交叉型钢块连接。

9.进一步的,所述型钢预制块包括两个相互平行的钢板和连接在两个钢板之间的多个缀板,且多个缀板沿钢板的长度方向或宽度方向间隔排布。

10.进一步的,相邻两个所述缀板之间的间距为800mm。

11.进一步的,所述交叉型钢块包括外框架和交叉钢板,交叉钢板固定在外框架内部。

12.进一步的,所述外框架为方钢管焊接而成的框架结构。

13.进一步的,所述交叉钢板上还布设有抗剪栓钉,且抗剪栓钉两端横向贯穿交叉钢板。

14.进一步的,交叉钢板上还固定有预留钢垫板,且预制型钢混凝土桩上端具有与预留钢垫板配合的锁紧钢垫板。

15.进一步的,所述预留钢垫板与锁紧钢垫板通过高强螺栓连接。

16.进一步的,所述上层混凝土块和底层混凝土块均为纤维混凝土块。

17.进一步的,还包括v型钢柱,v型钢柱位于上层混凝土块上方,且v型钢柱下端贯穿型钢预制块、交叉型钢块向下延伸。

18.本实用新型的有益效果是:

19.1、根据承台的受力原则可知易发生冲切破坏的位置为柱与承台连接处、承台变阶处向下引冲切线≥45

°

形成的冲切破坏截面。本实用新型中通过在底层混凝土块内设置交叉型钢块,增加了结构可承受的上部荷载能力,同时提高了承台的抗弯、抗剪及抗冲切等方面的承载能力,也能够更好的协调上部主体结构与下部桩体的协同工作能力;同时,通过在上层混凝土块内设置型钢预制块,不仅增强了上层混凝土块的抗开裂性能,还能将上部柱子产生的集中荷载均匀有效的传递到下层混凝土块中,使交叉型钢块与钢预制块能够有效提高基础抗弯、抗冲切及抗剪方面的破坏能力以及提高抵抗地震破坏的能力。

20.2、本实用新型中的交叉型钢块、型钢预制块、预制型钢混凝土桩均可前期预制成型,在后期现场施工时只需将预制型钢混凝土桩上的锁紧钢垫板与交叉型钢块上的预留钢垫板焊接、v型钢柱植入承台内即可,从而实现了可装配化,缩短了建设工期;同时,后期通过现场支模现浇即可形成一个整体的基础承台,不仅使整体性得到大幅度提高,更有效协调下部桩协同工作,能有效的抵抗基础不均匀沉降。

附图说明

21.附图示出了本实用新型的示例性实施方式,并与其说明一起用于解释本实用新型的原理,其中包括了这些附图以提供对本实用新型的进一步理解,并且附图包括在本说明书中并构成本说明书的一部分。

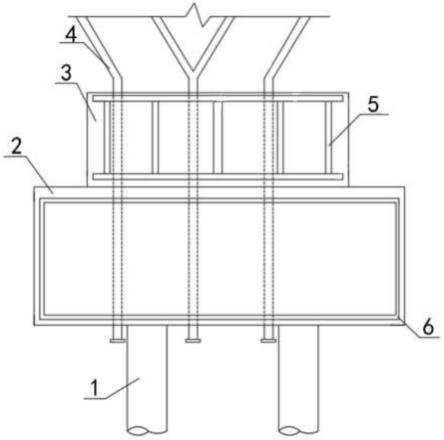

22.图1是本实用新型提供的装配式型钢混凝土基础承台的主视图;

23.图2是本实用新型提供的装配式型钢混凝土基础承台的俯视图;

24.图3是本实用新型提供的装配式型钢混凝土基础承台的剖视图;

25.图4是型钢预制块的结构示意图;

26.图5是交叉型钢块的结构示意图;

27.图6是预制型钢混凝土桩的结构示意图。

28.附图中标记及相应的零部件名称:

29.1、预制型钢混凝土桩;2、底层混凝土块;3、上层混凝土块;4、v型钢柱;5、型钢预制块;5-1、钢板;5-2、缀板;5-3、通孔;6、交叉型钢块;6-1、外框架;6-2、交叉钢板支撑;6-3、抗剪栓钉;6-4、预留钢垫板;7、锁紧钢垫板。

具体实施方式

30.下面结合附图和实施方式对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于解释相关内容,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分。

31.需要说明的是,在不冲突的情况下,本实用新型中的实施方式及实施方式中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施方式来详细说明本实用新型。

32.如图1、图2、图3所示,本实用新型提供的一种装配式型钢混凝土基础承台,包括预制型钢混凝土桩1、上层混凝土块3和底层混凝土块2,上层混凝土块3位于底层混凝土块2上,上层混凝土块3与底层混凝土块2一体浇筑成型,且上层混凝土块3与下层混凝土块的尺寸大小可相同也可不同;所述上层混凝土块3内具有型钢预制块5,上层混凝土块3将整个型钢预制块5包裹在内,且下层混凝土块内具有交叉型钢块6,交叉型钢块6呈水平布置,即交叉型钢块6的长度方向沿下层混凝土块的长度方向或宽度方向延伸,而交叉型钢块6的宽度方向沿下层混凝土块的高度方向延伸,且下层混凝土将整个交叉型钢块6包裹在内。所述预制型钢混凝土桩1与交叉型钢块6连接,在实际施工过程中,由于下层混凝土块需对整个交叉型钢块6进行包裹,因此,下层混凝土块在浇筑过程中,下层混凝土块会对预制型钢混凝土桩1的连接部分进行包裹,不仅使预制型钢混凝土桩1的稳固性得到保障,且有效防止预制型钢混凝土桩1因长时间使用松动、损坏。

33.在一些实施方式中,如图4所示,所述型钢预制块5包括两个相互平行的钢板5-1,钢板5-1的覆盖面略小于上层混凝土块3,在保证上层混凝土块3内部结构强度的同时使钢板5-1能完全内上层混凝土块3完全包裹,有效防止钢板5-1因长期裸露而被腐蚀;同时,两个钢板5-1之间还连接有多个缀板5-2,缀板5-2的上下两端均与钢板5-1焊接,缀板5-2的长度方向可与钢板5-1的长度方向或宽度方向延伸,且多个缀板5-2之间的间距可相等也可不相等,通过布设多个缀板5-2,使两个钢板5-1均能受到支撑,不仅防止钢板5-1在受外力时中部产生凹陷,使位于型钢预制块5上部钢板5-1受到的荷载能够均匀地传递到位于型钢预制块5下部钢板5-1上,且有效防止上层混凝土块3开裂。此处,为了保证钢板5-1的强度及型钢预制块5的强度,钢板5-1可采用高强钢板5-1,且缀板5-2也可全部为高强钢板5-1或部分为高强钢板5-1;同时,在保证钢板5-1支撑力足够及型钢预制块5强度能满足使用的情况下,缀板5-2也可采用螺栓或支撑柱进行替代,此时螺栓和支撑柱均布在两个钢板5-1之间,

且当缀板5-2采用螺栓替换时,螺栓即可与钢板5-1焊接也可与钢板5-1采用螺母锁紧固定。

34.在一些实施方式中,相邻两个所述缀板5-2之间的间距为800mm,在实际情况下,在满足型钢预制块5结构强度、防止层混凝土块开裂的情况下,相邻两个缀板5-2之间具体的间距可根据实际情况进行调整。

35.在一些实施方式中,如图5所示,所述交叉型钢块6包括外框架6-1和交叉钢板5-1,外框架6-1包括上层框架、下层框架以及连接上层框架与下层框架的连杆,具体的,外框架6-1可呈矩形框架或多边形框架或圆形框架等,而外框架6-1的具体形状实际可根据上层混凝土块3的形状进行调整,且交叉钢板5-1的两端均与外框架6-1焊接固定,交叉钢板5-1之间的角度可为任意角度,即交叉钢板5-1即可为“x”型也可为“十”字型。通过内置交叉钢板5-1,不仅使外框架6-1的结构强度大大提高,且使交叉型钢块6的结构整体性得到了提高,增强了底层混凝土块2的抗弯承载力和抗剪承载力。

36.在一些实施方式中,所述外框架6-1为方钢管焊接而成的框架结构,使外框架6-1自身的结构强度得到保证,此处为了保证外框架6-1自身结构强度,还可对外框架6-1自身强度进行加强,例如,方钢管内可填充混凝土,或在上层框架与下层框架的边缘处增加交叉的加强筋等,具体可根据实际情况进行调整;同时,在保证外框架6-1自身结构强度的情况下,交叉型钢块6可采用多个方钢管共同焊接形成的鸟笼结构进行替换,并为了保证交叉型钢块6内部的结构强度,同样在其内部焊接交叉钢板5-1或交叉钢管结构,同理,在不改变外框架6-1结构的情况下,也可仅采用交叉钢管来替代交叉钢板5-1,此时,交叉钢管可为多个,交叉钢管的端部可与连杆或上层框架或下层框架焊接。

37.在一些实施方式中,所述交叉钢板5-1上还布设有抗剪栓钉6-3,抗剪栓钉6-3横向贯穿交叉钢板5-1,抗剪栓钉6-3与交叉钢板5-1可垂直,抗剪栓钉6-3也可呈倾斜状,当交叉型钢块6上浇筑混凝土后形成下层混凝土块后,抗剪栓钉6-3能有效避免外框架6-1、交叉钢板5-1与下层混凝土块之间产生的相对滑移,在保证下层混凝土块的结构强度的同时使下层混凝土块与交叉型钢块6的结合效果更好。

38.在一些实施方式中,所述交叉钢板5-1上还固定有预留钢垫板6-4,预留钢垫板6-4与交叉钢板5-1可采用高强螺栓连接或直接焊接固定;同时,预制型钢混凝土桩1上端还固定有锁紧钢垫板7,如图6所示,锁紧钢垫板7可在预制型钢混凝土桩1时预埋在预制型钢混凝土桩1内或锁紧钢垫板7与预制型钢混凝土桩1内的预埋件焊接固定,锁紧钢垫板7垂直于预制型钢混凝土桩1的上端面,当锁紧钢垫板7与预留钢垫板6-4焊接固定或通过高强螺栓固定后,预制型钢混凝土桩1的上端面可对交叉钢板5-1的下端面进行支撑,使预制型钢混凝土桩1与交叉钢板5-1的固定效果更好。由于底层混凝土块2在浇筑时会将交叉钢板5-1包覆,因此,底层混凝土块2在浇筑后,预制型钢混凝土桩1与交叉钢板5-1的连接处也会包覆在底层混凝土内,从而使预制型钢混凝土桩1与交叉钢板5-1的连接更加稳固,使本实用新型形成整体结构,使本实用新型的结构强度更大。

39.在一些实施方式中,所述上层混凝土块3和底层混凝土块2均为纤维混凝土块,能有效提高上层混凝土块3和底层混凝土块2的抗开裂性能,在保证上层混凝土块3和底层混凝土块2的抗开裂性能的情况下上层混凝土块3和底层混凝土块2的原料也可采用其他混凝土替代。

40.在一些实施方式中,本实用新型还包括v型钢柱4,v型钢柱4下端还可具有大于v型

钢柱4横截面的限位块;同时,钢板5-1上还预留有供v型钢柱4贯穿的通孔5-3,v型钢柱4的上端延伸至上层混凝土块3上方,v型钢柱4下端依次贯穿两个钢板5-1上的通孔5-3和交叉型钢块6后向下延伸,使v型钢柱4的下端完全被植入到上层混凝土块3和底层混凝土块2内,使v型钢柱4的稳固性更高。为了进一步提高v型钢柱4的稳固性,v型钢柱4预埋在上层混凝土块3或/和底层混凝土块2内的部分也可设置横向延伸的抗剪栓钉6-3。

41.本实用新型在生产时,可先对型钢预制块5和交叉型钢块6进行加工,并对预制型钢混凝土桩1进行预制,然后将v型钢柱4的下端依次贯穿两个钢板5-1上的通孔5-3和交叉型钢块6后向下延伸,最后,进行支模现浇,待混凝土成型后拆模即可。

42.为了省去对本实用新型的搬运,型钢预制块5、交叉型钢块6等均搬运至现场进行组装,并在现场组装后进行支模现浇。

43.在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例/方式”、“一些实施例/方式”、“示例”、“具体示例”或“一些示例”等的描述意指结合该实施例/方式或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本技术的至少一个实施例/方式或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例/方式或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例/方式或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例/方式或示例以及不同实施例/方式或示例的特征进行结合和组合。

44.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

45.本领域的技术人员应当理解,上述实施方式仅仅是为了清楚地说明本实用新型,而并非是对本实用新型的范围进行限定。对于所属领域的技术人员而言,在上述公开的基础上还可以做出其它变化或变型,并且这些变化或变型仍处于本实用新型的范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1