一种用于围堰的水下防冲刷结构的制作方法

1.本实用新型涉及深水桥梁基础防冲刷施工技术领域,尤其涉及一种用于围堰的水下防冲刷结构。

背景技术:

2.在沿海修建跨海桥梁时,需先安装围堰以进行水下承台施工作业;受到大潮差、急流影响,造成桥梁基础周围以及围堰底部周围形成冲刷坑;围堰底部周围冲刷坑的存在,以及急流和潮位的共同影响下,围堰自身很难保持稳定以致影响施工;在水下承台施工过程中,采用水下防冲刷结构,可以有效阻止下降水流对围堰周围河床的淘涮,从而保持围堰稳定;同时为保证施工方便及降低工程成本,水下防冲刷结构在水中应当能够自动升降,并且具备安装拆除快捷、可重复使用的特点。

3.目前,传统的水下防护主要采用软体排和抛石防护措施,平潮时在围堰外部进行铺设软体排或使用抛石防护层,此种施工方式仅能在低流速发挥防冲作用,且回收困难;此外,传统的防护施工历时长久,容易受到潮水侵袭,施工质量难以保障;因此,亟需寻找一种针对高流速、潮差大的水下防冲刷结构。

技术实现要素:

4.本实用新型目的是提供一种用于围堰的水下防冲刷结构。

5.为实现以上目的,本实用新型技术方案为:

6.一种用于围堰的水下防冲刷结构,其特征在于:包括混凝土面板,多个浮筒在混凝土面板上方间隔排列,每个浮筒与混凝土面板通过连接件连接;每两个相邻的两个浮筒之间连接有多根连接管;浮筒的一端连接有气管,气管的长度大于水深,每根气管和与之相连的浮筒连通;

7.多根浮筒、连接管与气管之间相互连通;

8.混凝土面板上设置多个凹陷部,混凝土面板位于围堰迎水面底部外围的河床上。

9.进一步的是,所述的多个浮筒在混凝土面板上方呈罗盘状排列,每两个相邻的浮筒之间通过连接管连接。

10.进一步的是,所述的浮筒上表面设置多个第一吊耳,每个浮筒下表面设置多个第二吊耳;所述的第一吊耳及第二吊耳均为固定在浮筒上的圆环。

11.进一步的是,所述的混凝土面板上预埋多个连接件,所述的连接件为钢丝绳,连接件与混凝土面板的表面形成闭环结构;每个连接件顶端与位于浮筒下表面的一个第二吊耳通过卡环连接。

12.进一步的是,所述的气管与浮筒靠近围堰的一侧连通,气管顶端高于水面。

13.进一步的是,所述的凹陷部环绕在钢管桩的外围,所述的钢管桩紧贴围堰的外围侧面,钢管桩的底端固定在河床上。

14.进一步的是,所述的钢管桩上设置有多个钢管桩吊耳,钢管桩上最下端的一个钢

管桩吊耳贴近河床面设置。

15.进一步的是,所述的凹陷部对应的浮筒的长度短于相邻浮筒的长度。

16.本实用新型的有益效果是:

17.1.本实用新型在围堰迎水面底部外围的河床上固定三个混凝土面板,在潮差变动及急流时,覆盖在围堰底部外围的河床上的混凝土面板可防止围堰底部周围形成冲刷坑,能够保持围堰的稳定性,进而保证围堰内部承台正常施工。

18.2.本实用新型避免了传统抛石防护措施,本实用新型水下防冲刷结构通过气管的注水,使得混凝土面板能够快速下沉,施工时间短;通过向气管注入空气,使得凝土面板浮出水面易于回收,进而使得本实用新型水下防冲刷结构能够重复使用,降低了工程成本。

附图说明

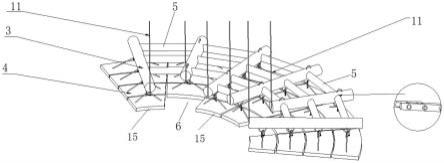

19.图1为本实用新型示意图。

20.图2为本实用新型示意图。

21.图3为本实用新型气管布置示意图。

22.图4为混凝土面板与浮筒连接的局部放大图。

23.图5为本实用新型示意图。

24.图6为本实用新型于围堰外围布置示意图。

25.图中:1-围堰;2-钢管桩;3-浮筒;4-混凝土面板;5-连接管;6-凹陷部;7-连接件;8-第一吊耳;9-第二吊耳;10-卡环;11-气管;12-钢管桩吊耳;13-围堰侧定位钢丝绳;14-混凝土面板调位钢丝绳;15-橡胶垫。

具体实施方式

26.为了使实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本实用新型作进一步阐述。

27.如图1、图2及图3所示,用于围堰的水下防冲刷结构包括混凝土面板4,混凝土面板4厚度为30cm,混凝土面板4上预埋多个连接件7,所述的连接件7为钢丝绳,如图4所示,连接件7与混凝土面板4的表面形成闭环结构。

28.多个浮筒3在混凝土面板4上方均匀间隔排列,具体是多个浮筒3在混凝土面板4上方呈罗盘状排列;浮筒3内部为中空结构,浮筒3外表涂有防腐层;每两个浮筒3之间通过多根直径较小的连接管5横向连接,所述的连接管5为内部中空的钢管,每两个相邻的浮筒3之间通过连接管5 连通;在每个浮筒3上部表面设置两个第一吊耳8以便吊运和安装;浮筒 3上的两个第一吊耳8,其中一个第一吊耳8靠近围堰1,另一个距离围堰 1较远;每个浮筒3下部表面设置四个第二吊耳9;所述的第一吊耳8及第二吊耳9均为固定在浮筒3上的圆环。

29.如图3及图4所示,每个连接件7均与一个第二吊耳9固定连接,具体是每个连接件7顶端与位于浮筒3下部表面的一个第二吊耳9通过卡环 10固定连接在一起,进而将浮筒3固定在混凝土面板的上方。

30.实际运用中,本实用新型防冲刷结构位于围堰1迎水面底部外围的河床上;如图3所示,在每根浮筒3靠近围堰1一侧的底面连接气管11,气管11呈竖直方向,顶端为开口,气管11底端与浮筒3连通;气管内部中空,并且气管11的长度大于水深,气管11顶端与围堰1的

顶面持平,气管11的顶端开口漏出于水面,气管11顶端一般高于水面6m左右;气管 11可使用钢管,气管11底端与浮筒3焊接连通或者通过钢制管箍箍紧连通;为保证气管11的稳定性,可以将气管11的上部与围堰的上部侧面通过螺栓固定在一起。

31.每个浮筒3连接一根气管11,多根气管11中,部分气管11作为注水使用,部分气管11作为充气使用。

32.浮筒3一端封闭,另一端与气管11连通;多根浮筒3、连接管5、气管11之间相互连通;浮筒3及连接管5均为内部中空的结构,浮筒3及连接管5可采用5mm厚的钢材制成,用于对整体结构提供浮力,使整体结构能够漂浮在水面上。

33.如图3所示,混凝土面板4在靠近围堰侧的侧边上设置有橡胶垫15,当安装本实用新型防冲刷结构的过程中,混凝土面板4撞向围堰箱时,所述的橡胶垫15对混凝土面板4与围堰箱之间的冲击力进行缓冲。

34.如图1及图3所示,混凝土面板4上设置多个凹陷部6,与凹陷部6 对应的一根浮筒3短于相邻的浮筒3;如图6所示,所述的凹陷部6用于容纳钢管桩2;为保证围堰1的稳定性,实际工程中,会在圆柱形的围堰1 的外围紧贴围堰1的侧面设置钢管桩2,钢管桩2的底端打入河床内,钢管桩2紧贴围堰1的侧面以便对围堰1进行支撑。

35.钢管桩2上设置多个钢管桩吊耳12,钢管桩吊耳12是固定在钢管桩2 上的圆环;本实用新型中是在钢管桩2上设置两个钢管桩吊耳12,钢管桩 2上最下端的一个钢管桩吊耳12尽可能接近河床面,钢丝绳一端穿过一根钢管桩2上最下端的一个钢管桩吊耳12,另一端穿过靠近围堰1的一个第一吊耳8,每一根钢丝绳搭配一根钢管桩2上最下端的一个钢管桩吊耳12 及一个第一吊耳8,则将混凝土面板4固定在围堰1迎水面底部外围的河床上。

36.如图6所示,围堰1为圆柱形,实际运用中,是在围堰1迎水面底部外围的河床上设置三个混凝土面板4,三个混凝土面板4整体呈圆环形布置,每两个混凝土面板4之间可以有缝隙,也可以采用抛石的方式将所述的缝隙用碎石填充。

37.本实用新型用于围堰的水下防冲刷结构的施工方法包括以下步骤:

38.s1:将多个浮筒3均匀间隔排列,相邻的两个浮筒3之间通过多根连接管5连接,在浮筒3上安装多个第一吊耳8及第二吊耳9,同时在浮筒3 上安装气管11;

39.按照设计尺寸将相邻的浮筒3之间通过连接管5连接,连接管5与相邻的两个浮筒3焊接,在每个浮筒3上部表面设置两个第一吊耳8以便吊运和安装;每个浮筒3下部表面设置四个第二吊耳9;所述的第一吊耳8 及第二吊耳9均为固定在浮筒3上的圆环;

40.在浮筒3靠近围堰1一侧的底面安装气管11。

41.s2:预制混凝土面板4,在混凝土面板4中预埋连接件7,将多个浮筒 3固定在混凝土面板4的上方;

42.连接件7为钢丝绳,钢丝绳与混凝土面板4的表面形成闭环结构;用卡环10将浮筒3下部表面的每个第二吊耳9与每个连接件7固定在一起,则使多个浮筒3固定在混凝土面板4的上方。

43.s3:将固定在一起的混凝土面板4与浮筒3吊运至围堰1的外侧,使混凝土面板4靠近围堰1的外侧面,混凝土面板4浮在水面上;

44.吊机位于船上,通过船上作业运用吊机将混凝土面板4与浮筒3整体吊运至围堰1的外侧,混凝土面板4浮在水面上;如混凝土面板4距围堰 1的外围较远,也可采用拖轮将混

凝土面板4拖带至围堰1外围附近,使混凝土面板4靠近围堰1的侧面。

45.s4:在平潮期完成混凝土面板4的预定位;

46.通过卷扬机张拉混凝土面板调位钢丝绳14进行混凝土面板4预定位,预定位过程在平潮期完成。

47.可通过卷扬机将围堰侧定位钢丝绳13一端固定在靠近围堰的一个第一吊耳8上,通过卷扬机将围堰侧定位钢丝绳13的另一端依次穿过钢管桩 2下端及上端的钢管桩吊耳12;可以采用多根围堰侧定位钢丝绳13,每根钢丝绳13搭配一个靠近围堰的一个第一吊耳8及两个钢管桩吊耳12使用;

48.混凝土面板调位钢丝绳14一端固定在远离围堰1的一个第一吊耳8 上,混凝土面板调位钢丝绳14另一端连接卷扬机,卷扬机张拉混凝土面板调位钢丝绳14使混凝土面板4位于围堰1外围指定位置处,具体是使围堰 1外围的每根钢管桩2处于混凝土面板4上的凹陷部6处,所述的凹陷部 6与围堰1侧面外表面环绕在钢管桩2的外侧。

49.s5:向部分气管11内注水,混凝土面板4下沉至河床,将混凝土软体排4固定在于围堰1迎水面底部外围的河床上;

50.气管11顶端高于水平面,通过抽水泵从部分气管11顶端的开口向气管11内注水,因多根浮筒3、连接管5、气管11之间相互连通,向气管 11内注入的水会进入浮筒3及连接管5内;注水后整个混凝土面板4逐渐下沉至河床,在混凝土面板4下沉过程中,卷扬机逐渐收紧围堰侧钢丝绳13;因围堰侧定位钢丝绳13一端固定在靠近围堰的一个第一吊耳8上,另一端穿过钢管桩2下端及上端的钢管桩吊耳12,围堰侧定位钢丝绳13位于两个钢管桩吊耳12的部分呈直线,因而混凝土面板4下沉过程中卷扬机逐渐收紧围堰侧钢丝绳13,可以使混凝土面板4在下沉过程中始终维持在钢管桩2附近。

51.本实用新型中,钢管桩12上设置钢管桩吊耳12,底部的钢管桩吊耳 12尽可能接近河床面,方便混凝土面板4定位;

52.当混凝土面板4下沉至河床,卷扬机将连接钢管桩吊耳12与第一吊耳 8的围堰侧钢丝绳13完全收紧并固定,使得混凝土软体排位于围堰1迎水面底部外围的河床上;

53.重复步骤s4及s5,可将多个混凝土面板4固定在围堰1迎水面底部外围的河床上,本实用新型中,是在一个圆柱形的围堰1迎水面底部外围的河床上固定三个混凝土面板4,三个混凝土面板4在围堰1迎水面底部外围的河床上呈圆环形布置。

54.s6:围堰中水下承台修筑完毕后,松开连接钢管桩吊耳12与第一吊耳 8的围堰侧钢丝绳13,向未注入水的气管11内充气,浮筒3、连接管5内的水溢出后,整个混凝土面板4上升,待混凝土面板4浮出水面后,回收混凝土面板4;

55.在围堰中水下承台修筑完毕后,松开连接钢管桩2与第一吊耳8的围堰侧钢丝绳13,采用充气泵对气管11充气;

56.步骤s5中,仅向部分气管11内注水,另外一部分未注入水的气管11 在步骤s6中作为充气使用;

57.气管11顶端高于水平面,充气泵的充气端伸入未注水的气管11的顶端开口,因多根浮筒3、连接管5、气管11之间相互连通,气压使浮筒3、连接管5内的水从原用于注水的气管11的顶端开口溢出,整个混凝土面板 4上升,待混凝土面板4浮出水面后,拖轮将混凝土面板4托运至下个施工处以便重复使用。

58.本实用新型施工过程应当在平潮期完成。

59.在本实用新型的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1