基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法及系统与流程

本发明属于智能制造,具体涉及一种基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法及系统。

背景技术:

1、在地下工程施工过程中,地下水抗浮设防水位对建筑结构的安全影响较大。由于地下水位上升、降水量突增等不确定因素的影响,使中高层建筑结构的地下室、地下车库等地下工程频繁出现底板渗水和上浮等工程事故。设计与施工所采用的常规抗浮措施为锚杆抗浮,考虑到锚杆抗浮对岩体破坏大、对地下基础结构的承载能力要求高及地下水位不确定性等因素的影响,锚杆抗浮在应用中很难形成较为稳定的抗浮力系。现有技术中通过改变锚杆的结构和优化锚杆注浆工艺提升锚杆的抗浮性能,但当地下水位变化较大时,现有技术中的锚杆抗浮效果并不显著。

技术实现思路

1、本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此,本发明的实施例提出一种基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,能够通过改造目标岩层,进而使锚杆与地层之间、锚杆与钢筋混凝土基础底板之间形成双向力系,以提高抗浮能力。

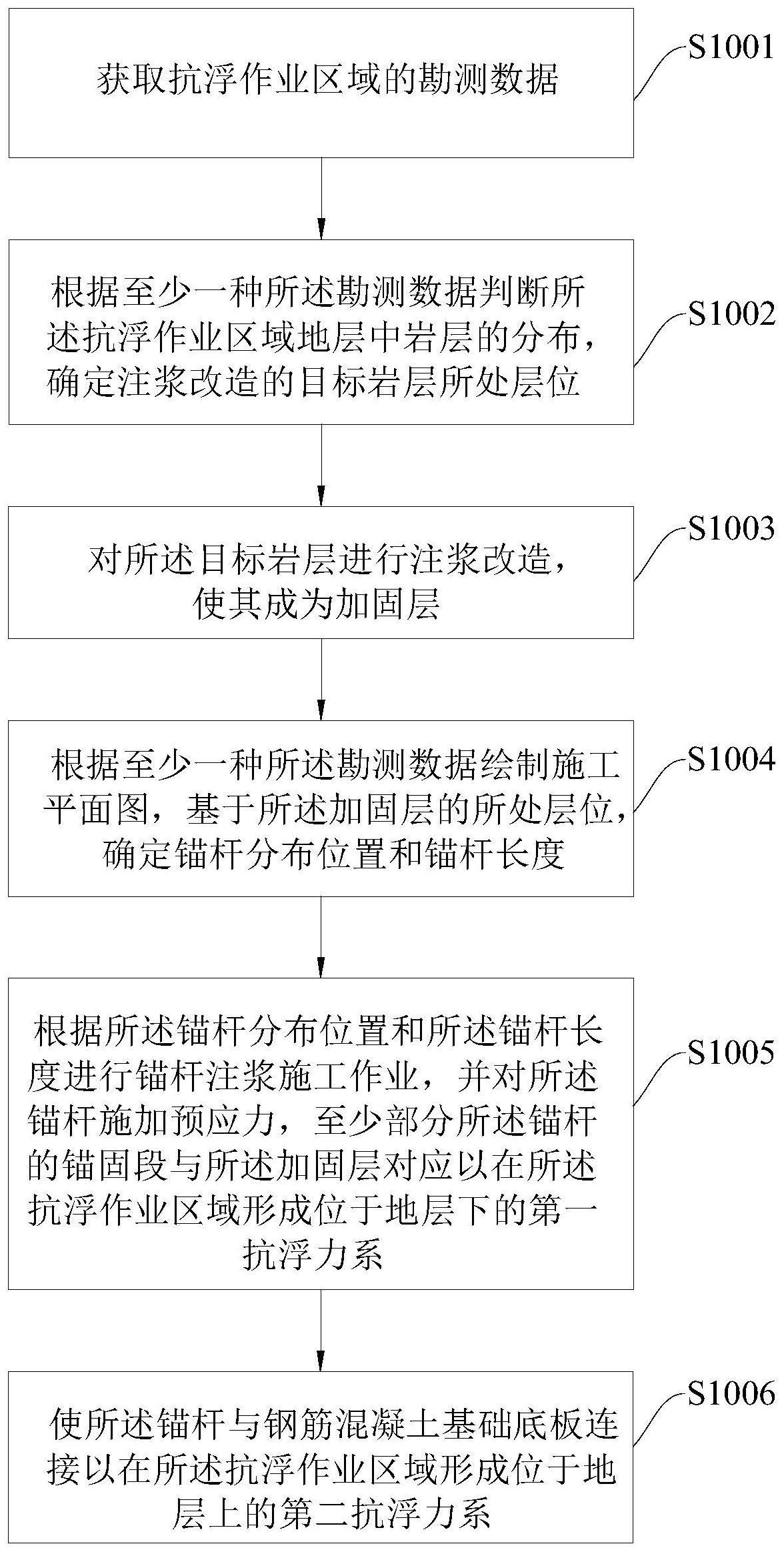

2、本发明公开的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,包括以下步骤:

3、获取抗浮作业区域的勘测数据;

4、根据至少一种所述勘测数据判断所述抗浮作业区域地层中岩层的分布,确定注浆改造的目标岩层所处层位;

5、对所述目标岩层进行注浆改造,使其成为加固层;

6、根据至少一种所述勘测数据绘制施工平面图,基于所述加固层的所处层位,确定锚杆分布位置和锚杆长度;

7、根据所述锚杆分布位置和所述锚杆长度进行锚杆注浆施工作业,并对所述锚杆施加预应力,至少部分所述锚杆的锚固段与所述加固层对应以在所述抗浮作业区域形成位于地层下的第一抗浮力系;

8、使所述锚杆与钢筋混凝土基础底板连接以在所述抗浮作业区域形成位于地层上的第二抗浮力系。

9、本发明实施例中通过对抗浮作业区域进行勘测,能够获取岩层的物理力学性能、可注浆改造性能、岩层厚度、岩层所处层位等勘测数据,基于以上勘测数据,可以有针对性的对部分岩层进行注浆改造,以提高其物理力学性能,不仅能够提升锚杆的锚固效果,而且基于改造后的目标岩层可以使目标岩层与锚杆之间形成位于地层下的第一抗浮力系,同时,改造后的目标岩层能够在一定程度上实现阻水效应,对于有裂隙分布的岩层通过注浆改造可以提高其密实度,填充其孔隙,阻断地下水的上移。锚杆与钢筋框架连接以形成位于地层上的第二抗浮力系,基于第一抗浮力系和第二抗浮力系的设置,配合施加于锚杆上的预应力,能够充分发挥施加于锚杆的抗浮性能。

10、根据本发明实施例的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,可选地,所述确定注浆改造的目标岩层所处层位包括以下步骤:

11、基于所述勘测数据获取不同岩层的层位和物理力学性能;

12、判断各岩层所处层位与地面之间的距离是否位于第一阈值和第二阈值之间,所述第一阈值小于所述第二阈值,若是,则确定该岩层处于目标岩层适选区域;

13、比对所述目标岩层适选区域内的各岩层的性能,确定目标岩层。

14、本发明实施例中的目标岩层的确定是基于多维度的参数进行确定的,目标岩层需要满足一定的层位深度,保障其能够与锚杆进行有效的锚固,并利用目标岩层优化锚杆的轴向拉力分布情况,以充分发挥锚杆的物理性能。

15、根据本发明实施例的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,可选地,所述目标岩层为至少一层,至少部分所述锚杆的锚固段与所述目标岩层相对应,与所述目标岩层对应的所述锚杆的锚固段位于所述目标岩层内、或与所述目标岩层对应的所述锚杆的锚固段位于所述目标岩层的下侧。

16、本发明实施例中的目标岩层为至少一层,目标岩层一方面能够提高地层的物理力学性能,提高地层的整体刚度、承载力和阻水性能,另一方面与锚杆进行作用,以提高锚杆的抗浮性能。由于在抗浮作业区域中,不同区域的抗浮能力要求不同,地下工程的底板裂缝并非完全由单一的地下水的上浮作用力导致的,还会因为底板受力不均匀导致底板产生裂缝,例如,靠近抗浮作业区域中部的区域凹陷、靠近抗浮作业区域边缘的区域翘起,从而造成底板破裂,因此通过多层目标岩层的布置,一方面可以有针对性的对抗浮作业区域的不同位置岩层进行加固,另一方面可以增强不同区域的锚杆的抗浮性能,以使不同区域的抗浮性能达到平衡。

17、根据本发明实施例的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,可选地,所述抗浮作业区域内布置的所述锚杆分为多组锚杆单元,每组所述锚杆单元中均包括多个锚杆,至少一组所述锚杆单元中的锚杆的锚固段与所述目标岩层相对应;

18、所述确定锚杆分布位置和锚杆长度,包括以下步骤:

19、基于所述勘测数据和加固层层位,构建地下岩层、锚杆和钢筋混凝土基础底板的数据模型;

20、通过有限元分析所述数据模型,获取所述锚杆的受力数据、以及所述钢筋混凝土基础底板的变形位移云图;

21、对所述抗浮作业区域进行分区,并在所述抗浮作业区域中不同分区内布置相应的所述锚杆单元;

22、确定各组所述锚杆单元中锚杆的分布位置和锚杆长度。

23、本发明实施例中通过构建的数据模型,获取不同区域的受力情况和变形量,以此来平衡抗浮作业区域在实际工况下不同区域的受力,优化锚杆的分布情况,在抗浮性能要求低的区域降低锚杆的用量以降低成本,在抗浮性能要求高的区域可以通过提高锚杆的用量、以及通过锚杆与加固层组合构建力系。

24、根据本发明实施例的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,可选地,所述锚杆注浆施工作业包括以下步骤:

25、通过钻机施钻,进行锚固孔的钻进作业;

26、在所述锚固孔内安放锚杆,并在所述锚固孔的端口处设置封水帽,将所述锚杆的预留注浆管与所述封水帽上的注浆接头连接;

27、将所述封水帽上的注浆接头与注浆设备连接,对相邻的多个所述锚杆同时注浆。

28、本发明实施例中通过设置封水帽,能够实现锚杆的带水带压作业,无需降低地下水位即可进行锚杆的施工,极大缩短了施工时间,且避免了深井降水施工过程对邻近基础的影响,有效避免了邻近建筑物的倾斜与开裂。

29、根据本发明实施例的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,可选地,所述封水帽包括:

30、第一筒体,所述第一筒体为两端敞口的中空结构,所述第一筒体的侧壁上设有泄压口以引出所述锚固孔中上返的地下水,所述第一筒体具有第一端部和第二端部,所述第一筒体的第一端部设置有第一法兰盘;

31、膨胀部,所述膨胀部设在所述第一筒体的第二端部;

32、第一密封部,所述第一密封部设在所述第一筒体的外壁上,所述第一密封部位于所述泄压口和所述膨胀部之间,所述第一密封部的外径尺寸较所述第一筒体的外径尺寸大,且所述第一密封部外壁上嵌设有第一密封圈;

33、第二筒体,所述第二筒体套设在所述第一筒体内,所述第二筒体与所述第一筒体之间设置有第二密封圈,所述第二筒体的其中一端设置有第二法兰盘,所述第二法兰盘与所述第一法兰盘上下相对且间隔布置;

34、驱动环,所述驱动环与第二筒体通过连接板连接,所述驱动环与所述膨胀部贴合;

35、第一连接件,所述第一连接件连接在所述第一法兰盘和所述第二法兰盘之间,用于连接所述第一筒体和所述第二筒体,并驱动所述驱动环移动以使所述膨胀部涨开;

36、盖体,所述盖体与所述第二筒体的第二法兰盘通过第二连接件连接以封堵所述第二筒体的端部,所述盖体上设有第一注浆接头和第二注浆接头;

37、检测传感器,所述检测传感器置于所述第一筒体的外壁上,用于检测所述第一筒体相对于地面的位移。

38、本发明实施例中的封水帽不仅能够改变传统的施工工艺中需要先降水再施工的工艺步骤,而且能够降低建筑物不均匀沉降、倾斜等危害,此外,还能够降低施工成本,无需进行降水井施工,无需布置降水设备和降水用电等;相对于传统降水施工,本发明实施例基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法可以保障人员的正常流动和正常交通,大大降低了触电、坠井等危险,还避免了地下水流失的问题。

39、驱动环和膨胀部的设置能够使封水帽稳定的支撑于锚固孔内,且能够通过检测传感器实时监控封水帽的位移量,以避免作业期间封水帽从锚固孔中脱离,此外,封水帽通过多个部件进行组装,拆装和运输方便,提高了施工的便捷性,封水帽还能够重复利用,降低了施工的成本。

40、根据本发明实施例的基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法,可选地,所述锚杆为囊式扩体锚索,所述囊式扩体锚索的囊内注浆管和囊外注浆管分别与所述第一注浆接头和所述第二注浆接头连接,所述对所述锚杆注浆,包括以下步骤:

41、开启所述封水帽上的所述泄压口,通过所述第一注浆接头对所述囊式扩体锚索进行囊内注浆;

42、关闭所述第一注浆接头,开启所述第二注浆接头,通过所述第二注浆接头对所述囊式扩体锚索进行囊外注浆;

43、待所述泄压口均匀出浆后,关闭所述泄压口和所述第二注浆接头,完成注浆作业;

44、所述在所述锚固孔的端口处设置封水帽,包括以下步骤:

45、将所述第一筒体置于所述锚固孔内,使所述膨胀部和所述第一密封部置于所述锚固孔内;

46、将所述第二筒体置于所述第一筒体内,并通过第一连接件进行预连接;

47、调节所述第一连接件,使所述第二筒体的第二法兰盘向所述第一筒体的第一法兰盘靠近,使所述驱动环驱使所述膨胀部涨开,以将所述第一筒体固定于所述锚固孔内;

48、将所述盖体上的第一注浆接头和所述第二注浆接头分别与所述囊内注浆管和囊外注浆管连接,并将所述盖体与所述第二法兰盘通过第二连接件连接固定;

49、将所述检测传感器置于所述第一筒体的外壁上,以检测所述第一筒体与地面之间的位移;

50、周期性读取所述检测传感器的监测值,判断第一时刻监测值和第二时刻监测值差值是否大于第三阈值;

51、若是,调节所述第一连接件,以使所述膨胀部的涨开尺寸变大。

52、本发明实施例中通过封水帽的布置,可以由泄压口将上返的地下水引出,从而避免对施工区域造成影响,实现带水作业,由于相邻的锚杆距离较近,为了避免相邻的锚固孔之间发生窜浆,在注浆时需要多个锚固孔同时注浆,现有技术中在带水作业的基础上进行多个锚固孔的同时注浆难度更大,本发明实施例通过目标岩层的改造能够大大缓解地下水的上返问题,同时由于多组锚固单元的布置,可以合理优化锚杆间距,基于部分锚杆与加固层之间的力系结构,还能够利用不同锚固单元中不同的锚杆长度的设计,使锚固孔在纵向上有一定的错位。

53、本发明的实施例还提出一种地下工程基础抗浮系统。

54、利用上述基于双向力系构建的地下工程基础抗浮方法构建的地下工程基础抗浮系统,包括:

55、锚固组件,所述锚固组件包括阵列布置于所述抗浮作业区域内的多个锚杆,所述锚杆具有锚固段和固定段;

56、加固层,所述加固层位于所述抗浮作业区域下方的地层内,所述锚固组件中的至少部分所述锚杆的锚固段位于所述加固层中或位于所述加固层下侧;

57、钢筋混凝土基础底板,所述锚固组件中的所述锚杆的固定段与所述钢筋混凝土基础底板连接。

58、本发明实施例的锚固组件与加固层和钢筋混凝土基础底板形成了上下的双向力系,使得加固层、锚固组件、钢筋混凝土基础底板之间形成稳定的抗浮受力体系,本发明实施例中锚固组件能够更好的承受抗浮作用力,极大增强了岩体刚度,提高了锚杆与岩层之间协同效应,降低了锚杆失效风险。

59、根据本发明实施例的基础抗浮加固施工系统,可选地,所述加固层为两层,所述锚固组件中的多个所述锚杆分为至少两组锚杆单元,各所述锚杆单元中的多个所述锚杆均呈阵列布置,各所述加固层均与至少一组所述锚杆单元中锚杆的锚固段相对应。

60、本发明实施例的各加固层均与至少一组锚杆单元中锚杆的锚固段对应,以对该组锚杆单元进行补强,使该组锚杆单元与地层之间的作用稳定性更好。并且通过多组锚杆单元优化钢筋混凝土基础底板的不同区域的抗浮效果,有效改善了建筑物基础底板的受力分布,显著调整了底板的受力平衡,降低钢筋混凝土基础底板因为受力不平衡而导致的开裂。

61、根据本发明实施例的基础抗浮加固施工系统,可选地,还包括连接组件,所述钢筋混凝土基础底板包括钢筋框架和混凝土浇筑层,所述连接组件设在所述钢筋框架和所述锚杆的固定段之间,所述连接组件包括基板、第一拉筋和第二拉筋,所述基板与所述锚杆的固定段连接,所述基板的周向布置有多个所述第一拉筋,多个所述第一拉筋形成锥台型的抗浮框架,所述第二拉筋为环筋,多道所述第二拉筋间隔设在所述抗浮框架的外壁上;和/或

62、还包括防水注浆层,所述防水注浆层设在所述钢筋混凝土基础底板下侧,在所述钢筋混凝土基础底板上设有注浆通道,通过所述注浆通道对所述钢筋混凝土基础底板进行注浆以形成所述防水注浆层。

63、本发明实施例的连接组件可以提高锚杆与钢筋混凝土基础底板的连接效果,降低钢筋混凝土基础底板在抗浮过程中由于应力集中而导致基础底板局部破坏,从而降低了锚固组件与钢筋混凝土基础底板之间的力系失效的风险。防水注浆层不仅能够提高钢筋混凝土基础底板与下侧的土层之间的密实度,还具有阻水效果,能够与加固层相配合,形成多道防水层结构,以对抗浮作业区域的地下水位进行人工干预,降低地下水水位的不确定性,使抗浮加固系统的作用得到保障。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!