降低U型梁行车噪音的装置的制作方法

降低u型梁行车噪音的装置

技术领域

[0001]

本实用新型涉及u型梁技术领域,具体涉及一种降低u型梁行车噪音的装置。

背景技术:

[0002]

近年来,随着经济的快速发展和城市化进程的加快,城市轨道交通系统飞速发展,城市轨道交通系统在给人们出行带来方便的同时,也不可避免的对周围环境造成一定的影响。目前,主要集中在对周围环境造成的噪声污染。

[0003]

目前,我国城市轨道交通高架桥梁结构设计时,主要是采用薄壁u型梁结构以及增设声屏障,来降低轨道交通在行车时产生的噪音,从而降低对周围环境造成的影响。我国城市轨道交通高架桥梁结构多采用简支桥梁结构体系,桥梁跨径布置多为30m左右,轨道交通行车时,在相邻两个u型梁的相接位置处会产生较大的噪音。单纯采用薄壁u型梁结构以及增设声屏障并不能完全降低轨道交通在行车时所产生的噪音。

[0004]

因此,对于轨道交通简支u型梁的相接处,运行车辆通过时将产生较大噪音。如何设计一种用于降低u型梁行车噪音的装置,从而降低运行车辆通过时在相邻两个u型梁的相接位置处产生的噪音,这是轨道交通在行车时亟待解决的问题。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种降低u型梁行车噪音的装置,能有效较低轨道交通行车时所产生的噪音。

[0006]

本实用新型的技术方案为:

[0007]

降低u型梁行车噪音的装置,包括伸缩件,伸缩件包括卡板和橡胶条,卡板设置有两个且分别倾斜地固设在相邻两个u型梁的同一侧腹板上;所述卡板包括两个侧板及连接两侧板的竖板,两个侧板不相连使得竖板及两侧板之间形成卡槽;卡槽的顶面位于翼缘板顶面上,卡槽的侧面位于相邻两腹板的相对端面上,橡胶条的两端分别固设在两个卡板的卡槽内;相邻两个u型梁的两侧腹板上均设置有伸缩件。

[0008]

优选地,所述卡板的横截面为燕尾型,橡胶条的两端也为燕尾型。

[0009]

优选地,所述卡板为钢板。

[0010]

优选地,所述橡胶条的两端通过密封胶固定在两个卡板的卡槽内。

[0011]

优选地,所述橡胶条采用三元乙丙橡胶制成。

[0012]

本实用新型与现有技术相比,具有以下有益效果:本实用新型的装置能够与底板伸缩缝一起形成一个封闭空间,故能有效的降低行车过程中相邻两个u型梁的相接位置处的噪音,减少对周围环境的影响。同时,还可以平衡正常使用状态下u型梁之间在温度作用下的伸缩变形;并且本实用新型的装置还具有一定的密闭性,可以防止u型梁端部渗水、腐蚀等病害,还易于检查更换,特别适用于处于较高行车噪音环境的u型梁结构。

附图说明

[0013]

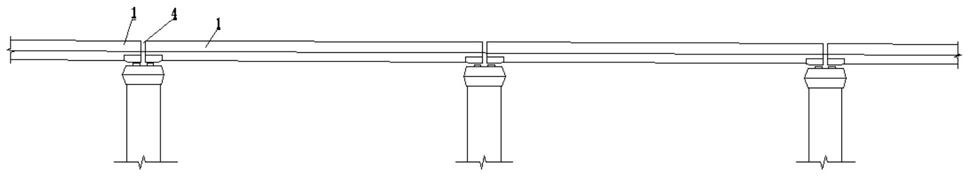

图1是本实用新型的安装位置示意图。

[0014]

图2是本实用新型的使用状态示意图。

[0015]

图3是卡板的结构示意图。

[0016]

图4是橡胶条的结构示意图。

[0017]

图5是伸缩件安装在u型梁的俯视图。

[0018]

图中,1-u型梁、2-腹板、3-翼缘板、4-伸缩件、41-卡板、411-竖板、412-侧板、42-橡胶条、5-底板伸缩缝。

具体实施方式

[0019]

实施例1

[0020]

如图1-5所示,本实施例提供了一种降低u型梁行车噪音的装置,包括伸缩件4,伸缩件4包括卡板41和橡胶条42,卡板41设置有两个且分别倾斜地固设在相邻两个u型梁1的同一侧腹板2上,卡板41为钢板,橡胶条42采用三元乙丙橡胶制成;所述卡板41包括两个侧板412及连接两侧板412的竖板411,两个侧板412不相连使得竖板411及两侧板412之间形成卡槽;卡槽的顶面位于翼缘板3顶面上,卡槽的侧面位于相邻两腹板2的相对端面上,橡胶条42的两端通过密封胶分别固设在两个卡板41的卡槽内;相邻两个u型梁1的两侧腹板2上均设置有伸缩件4。

[0021]

使用时,卡板41在u型梁1浇筑时一体浇筑,从而固定在u型梁1的腹板2上。橡胶条42的两端通过卡板41的卡槽由上至下卡进卡板41内,并用密封胶固定住,橡胶条42的中间部分则位于相邻两个腹板2的间隙中。按照上述方式安装本实施例的装置后,u型梁1两侧腹板2上的伸缩件4与底板伸缩缝5就形成了一个封闭空间,从而可有效地降低行车过程中相邻两个u型梁1的相接位置处产生的噪音,减少对周围环境的影响。

[0022]

实施例2

[0023]

在实施例1的基础上,如图3和4所示,所述卡板41的横截面为燕尾型,橡胶条42的两端也为燕尾型,使得橡胶条42能够更加牢固地固定在卡板41的卡槽内。

[0024]

尽管通过参考附图并结合优选实施例的方式对本实用新型进行了详细描述,但本实用新型并不限于此。在不脱离本实用新型的精神和实质的前提下,本领域普通技术人员可以对本实用新型的实施例进行各种等效的修改或替换,而这些修改或替换都应在本实用新型的涵盖范围内/任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此,本实用新型的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1