零坡路段用移动路脊增强路面排水能力的结构和实施方法与流程

1.本发明属于透水路面结构技术领域,具体涉及了一种零坡路段用移动路脊增强排水能力的结构和实施方法。

背景技术:

2.近年来,我国高等级公路的建设对雨水的管控技术越来越成熟,透水路面得到了越来越多的推广、应用。但是在南方平原多雨地区经常出现台风、暴雨等极端天气,降雨量大大超出平均水准,而且平原地区公路存在很多路表合成坡度较小的路段,对集中降雨的排水非常不利,进而对行车安全性产生重大影响。

3.透水路面设计中,对地表雨水的合理下渗排出是其重要的工作方式,然而现行规范《公路排水设计规范》中对透水路面结构组合的设计仅在排水道路面层、基层、底基层等层次的厚度、结构组合、排水附属设施等方面提出了要求,没有提出针对零坡路段的路面结构设计要求。大量路面损坏调查结果表明,零坡路段由于合成坡度过小,导致路面雨水不能及时排出,长期积水通过路面孔隙渗入,在行车荷载作用下产生水损病害,导致路面开裂等。因此,如何提升零坡路段排水能力是目前公路特殊路段排水设计中亟需解决的问题,尤其是在透水沥青路面中,路表水通过透水沥青上面层渗入中面层表层,在零坡路段会造成积水渗入路面不能及时排出的情况,反而促使了水损害的发生,造成负面影响。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于针对现有技术的不足,提供了一种零坡路段用移动路脊增强排水能力的结构和实施方法。本发明的结构和实施方法可以应用与零坡路段透水路面或不透水路面的结构设计和施工中,在路面某一或某几个结构层设置“路脊-路谷”结构,增加原有设计的合成坡度,以实现更好的排水效果,促进平原地区零坡路段集中降雨时能够及时排出路表,同时也可以有效增强透水路面的排水能力。本发明具有设计简单、施工方便的特点,且能够明显提升透水或不透水路面的排水效率,经济性好,可有效解决零坡路段路面积水以及层间水难以排出的问题。

5.为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:一种零坡路段用移动路脊增强排水能力的结构,针对零纵坡路段和零横坡路段或横、纵坡均较小路段设计两种移动路脊结构,即:在零纵坡路段采用“w型路脊-路谷”路面结构;在零横坡路段或横、纵坡均较小路段采用“倒v型路脊-路谷”路面结构;所述“w型路脊-路谷”路面结构包括第一坡面、第二坡面、第三坡面和第四坡面;所述第一坡面和第三坡面为下坡方向,第二坡面和第四坡面为上坡方向;所述“倒v型路脊-路谷”路面结构包括第一路脊线、第一路脊线对应的第一下坡面、第一路脊线终点对应的对面路面边缘处、第二路脊线对应的上坡面、第二路脊线、第二路脊线对应的下坡面、第二路脊线终点对应的对面路面边缘处、第三路脊线对应的上坡面、第三路脊线、第三路脊线对应的下坡面、第三路脊线终点对应的对面路面边缘处、末端路脊

线对应的上坡面、末端路脊线。

6.本发明进一步说明,在“w型路脊-路谷”路面结构中,所述第一坡面和所述第二坡面之间形成路谷ⅰ,所述第二坡面和所第三坡面之间形成路脊,所述第三坡面和所述第四坡面(8)之间形成路谷ⅱ,其中,路脊线和路谷线均垂直于行车方向。

7.本发明进一步说明,所述“w型路脊-路谷”路面结构沿纵向呈w型,并且沿纵向设有依次铺设于原路基上的下面层、中面层和上面层,横坡均保持不变;所述上面层为透水沥青混凝土面层或不透水沥青混凝土面层;所述中面层和下面层均为不透水沥青混凝土面层。

8.本发明进一步说明,所述“w型路脊-路谷”路面结构的路脊-路谷结构设置在上、中、下面层,或者设置在上、中面层,或者设置在上面层,均通过结构层顶面标高控制。

9.本发明进一步说明,所述“w型路脊-路谷”路面结构适用于零纵坡路段的路面结构调整,路脊线和路谷线之间的长度和数量,根据零纵坡路段长度可以进行调整。

10.本发明进一步说明,在“倒v型路脊-路谷”路面结构中,每一条路脊线均位于沿行车方向斜向对角线的位置,前一条路脊线的终点作为下一条路脊线的起点,上坡面和下坡面方向均垂直于路脊线方向。

11.进一步地,沿行车方向经第一路脊线,具有第一下坡面,随后的每条路脊线对应着各自的上坡面和下坡面,并且前一条路脊线的下坡面与后一条路脊线的上坡面相接,在末端路脊线处具有末端上坡面。

12.本发明进一步说明,所述第一路脊线的两侧分别为原路面和第一路脊线对应的第一下坡面,所述末端路脊线的两侧分别为末端路脊线对应的上坡面和原路面;所述第一路脊线对应的第一下坡面和第二路脊线对应的上坡面之间形成路谷,所述第二路脊线对应的下坡面和第三路脊线对应的上坡面之间形成路谷,随后两相邻的路脊线下坡面与上坡面之间依次形成路谷。

13.本发明进一步说明,所述“倒v型路脊-路谷”路面结构沿纵向对角线方向呈倒v型,包括沿纵向设有依次铺设于原路基上的下面层、中面层和上面层;所述上面层为透水沥青混凝土面层或不透水沥青混凝土面层;所述中面层和下面层均为不透水沥青混凝土面层。

14.本发明进一步说明,所述“倒v型路脊-路谷”路面结构的路脊-路谷结构设置在上、中、下面层,或者设置在上、中面层,或者设置在上面层,均通过结构层顶面标高控制。

15.本发明进一步说明,所述“倒v型路脊-路谷”路面结构适用于零横坡或者横、纵坡均较小路段的路面结构调整,路脊线的长度和数量,根据零横坡或者横、纵坡均较小路段长度可以进行调整。

16.本发明还提供了上述零坡路段用移动路脊增强排水能力的结构的实施方法,分别为:所述“w型路脊-路谷”路面结构的实施方法包括以下步骤:1)根据零坡路段长度和原纵断面设计确定第一坡面、第二坡面、第三坡面、第四坡面的纵向水平长度以及各坡面的坡度;2)保持第一坡面起点、第三坡面起点、第四坡面终点设计标高不变,根据各坡面的设计坡度计算确定第一坡面终点、第三坡面终点的设计标高;3)路脊-路谷结构设置在上、中、下面层时,保持上面层、中面层厚度与原路面设计相同,根据新的设计标高计算下面层的厚度,调整下面层的厚度来满足调整坡度后的设计

标高;路脊-路谷结构设置在上、中面层时,保持上面层厚度与原路面设计相同,通过调整中面层的厚度来满足“w型路脊-路谷”路面结构设计标高的要求;路脊-路谷结构设置在上面层时,通过调整上面层的厚度来满足“w型路脊-路谷”路面结构设计标高的要求;4)所述“w型路脊-路谷”路面结构通过设计标高来控制,横坡不变,所以各个结构层的沥青混凝土铺设施工步骤与原路面施工方法一致,调整标高,各结构层分层摊铺即可;所述“倒v型路脊-路谷”路面结构的实施方法包括以下步骤:1)根据零坡路段长度和原横、纵断面设计,确定每条路脊线对应的路段长度以及需要设置的路脊线数量;2)保持路脊线位置的设计高程不变,根据坡度需求,降低每条路脊线终点对面路面边缘处的设计标高,形成垂直于路脊线的斜向坡度,需要注意的是,末端路脊线终点对应的对面路面边缘处设计标高保持不变;3)路脊-路谷结构设置在上、中、下面层时,保持上面层、中面层厚度与原路面设计相同,根据新的设计标高计算下面层的厚度,调整下面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;路脊-路谷结构设置在上、中面层时,保持上面层厚度与原路面设计相同,根据新的设计标高计算中面层的厚度,通过调整中面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;路脊-路谷结构设置在上面层时,根据新的设计标高计算上面层的厚度,通过调整上面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;4)所述“倒v型路脊-路谷”路面结构通过设计标高来控制,所以各个结构层的沥青混凝土铺设施工步骤与原路面施工方法一致,调整标高,各结构层分层摊铺即可。

17.本发明的优点:(1)经济性好。仅在零坡路段通过改变原面层的厚度来调整坡度,变化幅度不大,增加的造价不多。

18.(2)施工简便。通过控制设计标高来调整坡度变化,仅需要在路面施工时改变控制的高程,无需额外的施工手段。

19.(3)排水效果显著。改变了零坡路段的结构,制造坡度有助于路表水或层间水快速排出,避免渗水滞留造成水损害。。

附图说明

20.图1为本发明一实施例的零纵坡路段采用“w型路脊-路谷”路面结构的纵向坡面示意图。

21.图中的标记分别表示:1、第一坡面起点;2、第一坡面;3、第一坡面终点(即路谷ⅰ);4、第二坡面;5、第二坡面终点(即路脊);6、第三坡面;7、第三坡面终点(即路谷ⅱ);8、第四坡面;9、第四坡面终点。

22.图2为本发明另一实施例的零横坡路段采用“倒v型路脊-路谷”路面结构的设计示意图。

23.图中的标记分别表示:201、第一路脊线;202、第一路脊线对应的第一下坡面;203、

第一路脊线终点对应的对面路面边缘处;204、第二路脊线对应的上坡面;205、第二路脊线;206、第二路脊线对应的下坡面;207、第二路脊线终点对应的对面路面边缘处;208、第三路脊线对应的上坡面;209、第三路脊线;210、第三路脊线对应的下坡面;211、第三路脊线终点对应的对面路面边缘处;212、末端路脊线对应的上坡面;213、末端路脊线;图中箭头方向为排水方向。

具体实施方式

24.下面结合附图和具体实施例对本发明进一步说明。

25.实施例1:一种零坡路段用移动路脊增强排水能力的结构,主要是针对零纵坡路段和零横坡路段或横、纵坡均较小路段设计两种移动路脊结构,即:在零纵坡路段采用“w型路脊-路谷”路面结构;在零横坡路段或横、纵坡均较小路段采用“倒v型路脊-路谷”路面结构。

26.如图1所示,所述“w型路脊-路谷”路面结构包括第一坡面2、第二坡面4、第三坡面6和第四坡面8;所述第一坡面2和第三坡面6为下坡方向,第二坡面4和第四坡面8为上坡方向;,所述第一坡面2和所述第二坡面4之间形成路谷ⅰ3,所述第二坡面4和所第三坡面6之间形成路脊5,所述第三坡面6和所述第四坡面8之间形成路谷ⅱ7,其中,路脊线和路谷线均垂直于行车方向。

27.所述“w型路脊-路谷”路面结构沿纵向呈w型,并且沿纵向设有依次铺设于原路基上的下面层、中面层和上面层,横坡均保持不变;所述上面层为透水沥青混凝土面层或不透水沥青混凝土面层;所述中面层和下面层均为不透水沥青混凝土面层。所述“w型路脊-路谷”路面结构的路脊-路谷结构设置在上、中、下面层,或者设置在上、中面层,或者设置在上面层,均通过结构层顶面标高控制。

28.所述“w型路脊-路谷”路面结构适用于零纵坡路段的路面结构调整,路脊线和路谷线之间的长度和数量,根据零纵坡路段长度可以进行调整。

29.所述“w型路脊-路谷”路面结构的实施方法包括以下步骤:1)根据零坡路段长度和原纵断面设计确定第一坡面(2)、第二坡面(4)、第三坡面(6)、第四坡面(8)的纵向水平长度以及各坡面的坡度;2)保持第一坡面起点(1)、第三坡面起点(5)、第四坡面终点(9)设计标高不变,根据各坡面的设计坡度计算确定第一坡面终点(3)、第三坡面终点(7)的设计标高;3)路脊-路谷结构设置在上、中、下面层时,保持上面层、中面层厚度与原路面设计相同,根据新的设计标高计算下面层的厚度,调整下面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;路脊-路谷结构设置在上、中面层时,保持上面层厚度与原路面设计相同,通过调整中面层的厚度来满足“w型路脊-路谷”路面结构设计标高的要求;路脊-路谷结构设置在上面层时,通过调整上面层的厚度来满足“w型路脊-路谷”路面结构设计标高的要求;4)所述“w型路脊-路谷”路面结构通过设计标高来控制,横坡不变,所以各个结构层的沥青混凝土铺设施工步骤与原路面施工方法一致,调整标高,各结构层分层摊铺即可;如图2所示,所述“倒v型路脊-路谷”路面结构包括第一路脊线201、第一路脊线对

应的第一下坡面202、第一路脊线终点对应的对面路面边缘处203、第二路脊线对应的上坡面204、第二路脊线205、第二路脊线对应的下坡面206、第二路脊线终点对应的对面路面边缘处207、第三路脊线对应的上坡面208、第三路脊线209、第三路脊线对应的下坡面210、第三路脊线终点对应的对面路面边缘处211、末端路脊线对应的上坡面212、末端路脊线213。

30.在“倒v型路脊-路谷”路面结构中,每一条路脊线均位于沿行车方向斜向对角线的位置,前一条路脊线的终点作为下一条路脊线的起点,上坡面和下坡面方向均垂直于路脊线方向。

31.所述第一路脊线201的两侧分别为原路面和第一路脊线对应的第一下坡面202,所述末端路脊线213的两侧分别为末端路脊线对应的上坡面212和原路面;所述第一路脊线对应的第一下坡面202和第二路脊线对应的上坡面204之间形成路谷,所述第二路脊线对应的下坡面206和第三路脊线对应的上坡面208之间形成路谷,随后两相邻的路脊线下坡面与上坡面之间依次形成路谷。

32.所述“倒v型路脊-路谷”路面结构沿纵向对角线方向呈倒v型,包括沿纵向设有依次铺设于原路基上的下面层、中面层和上面层;所述上面层为透水沥青混凝土面层或不透水沥青混凝土面层;所述中面层和下面层均为不透水沥青混凝土面层。所述“倒v型路脊-路谷”路面结构的路脊-路谷结构设置在上、中、下面层,或者设置在上、中面层,或者设置在上面层,均通过结构层顶面标高控制。

33.所述“倒v型路脊-路谷”路面结构适用于零横坡或者横、纵坡均较小路段的路面结构调整,路脊线的长度和数量,根据零横坡或者横、纵坡均较小路段长度可以进行调整。

34.所述“倒v型路脊-路谷”路面结构的实施方法包括以下步骤:1)根据零坡路段长度和原横、纵断面设计,确定每条路脊线对应的路段长度以及需要设置的路脊线数量;2)保持路脊线位置的设计高程不变,根据坡度需求,降低每条路脊线终点对面路面边缘处的设计标高,形成垂直于路脊线的斜向坡度,需要注意的是,末端路脊线终点对应的对面路面边缘处设计标高保持不变;3)路脊-路谷结构设置在上、中、下面层时,保持上面层、中面层厚度与原路面设计相同,根据新的设计标高计算下面层的厚度,调整下面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;路脊-路谷结构设置在上、中面层时,保持上面层厚度与原路面设计相同,根据新的设计标高计算中面层的厚度,通过调整中面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;路脊-路谷结构设置在上面层时,根据新的设计标高计算上面层的厚度,通过调整上面层的厚度来满足调整坡度后的设计标高;4)所述“倒v型路脊-路谷”路面结构通过设计标高来控制,所以各个结构层的沥青混凝土铺设施工步骤与原路面施工方法一致,调整标高,各结构层分层摊铺即可。

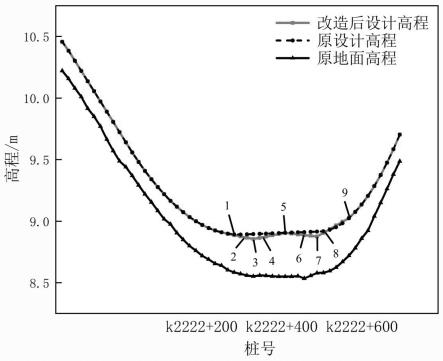

35.应用实例1:参见图1,给出一种具体形式的零纵坡路段用移动路脊增强排水能力的“w”型路面结构纵断面标高示意图,包括第一坡面2、第二坡面4、第三坡面6、第四坡面8、路谷ⅰ3、路脊5、路谷ⅱ7,第一坡面起点1与原路面纵断面设计相连,第四坡面终点9与原路面纵断面设计相连。

36.具体参数设定过程是:确定零纵坡路段的具体位置,按照间隔100m的原则选取连续的四段坡面,保证第一坡面起点1、路脊5、第四坡面终点9设计标高不变,降低路谷ⅰ3、路谷ⅱ7的设计标高,形成纵向“w”型路面结构,本实例中“w”型路脊-路谷结构设置在上、中、下面层,其中上面层和中面层的厚度不变,根据变坡后的设计标高计算下面层的厚度。

37.本实例中,确定零坡路段“w”型路面结构设计标高和下面层的厚度后,与相连路段路面共同施工,测量高程按新结构的设计标高进行控制,最后拉好钢丝线直接分层摊铺压实。

38.当发生降雨后,雨水在纵向坡度作用下朝路谷汇聚,结合原路面的横向坡度朝路肩排水沟排出,加强了零坡路段的排水性能,且此路面结构便于施工,成本较低。

39.本发明中可根据零坡路段长度调整坡面数,根据申请人的实践经验表明,坡面数增加到6条后其对行车舒适性具有一定影响,因此以4个排水坡面较合理,考虑零坡路段的长短可以对各坡面的纵向水平长度和坡度进行调整。

40.应用实例2:参见图2,给出一种具体形式的零横坡路段用移动路脊增强排水能力的“倒v”型路面结构设计示意图,包括第一路脊线1、第一路脊线对应的第一下坡面2、第一路脊线终点对应的对面路面边缘处3、第二路脊线对应的上坡面4、第二路脊线5、第二路脊线对应的下坡面6、第二路脊线终点对应的对面路面边缘处7、第三路脊线对应的上坡面8、第三路脊线9、第三路脊线对应的下坡面10、第三路脊线终点对应的对面路面边缘处11、末端路脊线对应的上坡面12、末端路脊线13。第一路脊线外侧和末端路脊线外侧与原路面直接相接。

41.具体参数设定过程是,确定零横坡路段的具体位置,按100m设定每个路脊线所在路段长度,保证第一路脊线1、第二路脊线5、第三路脊线9、末端路脊线13起点、终点的设计标高不变,降低第一路脊线终点对应的对面路面边缘处3、第二路脊线终点对应的对面路面边缘处7、第三路脊线终点对应的对面路面边缘处11的设计标高,形成每条路脊线两侧呈“倒v”型的路面结构,本实施例中“倒v”型路脊-路谷结构设置在上、中、下面层,其中上面层和中面层的厚度不变,根据变坡后的设计标高计算下面层的厚度。

42.本实例中,确定零坡路段“倒v”型路面结构设计标高和下面层的厚度后,与相连路段路面共同施工,测量高程按新结构的设计标高进行控制,最后拉好钢丝线直接分层摊铺压实。

43.当发生降雨后,雨水在斜向坡度作用下朝路谷汇聚,由于坡度为垂直路脊线的方向,因此在汇聚途中部分积水已排朝路肩排水沟排出,剩余积水在路谷处排出,加强了零坡路段的排水性能,且此路面结构便于施工,成本较低。

44.本发明中可根据零坡路段长度调整路脊线数,根据申请人的实践经验表明,路脊线数增加到6条后其对行车舒适性具有一定影响,因此以4个排水坡面较合理,考虑零坡路段的长短可以对各路脊线所在路段的长度和路谷坡度进行调整。

45.显然,上述实施例仅仅是为了清楚的说明本发明所作的举例,而并非对本发明实施的限定。对于所属技术领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动;这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举;而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1