一种全厚式抗车辙路面结构的制作方法

1.本实用新型属于路面结构技术领域,具体涉及一种全厚式抗车辙路面结构。

背景技术:

2.随着我国经济的发展,重载车辆持续增加,极端高温天气出现的愈加频繁,车辙损害现象越来越突出,为了有效防止车辙,目前的技术侧重于采用抗车辙剂、高模量外掺剂、废旧橡胶、废旧塑料、硅藻土等外掺添加剂来改善沥青混合料的性能,而这类方法存在以下几个方面的问题:一是掺假外掺剂类沥青混合料的施工温度较高,在其生产的过程中需要消耗大量的燃料用来加热矿料和沥青,在施工的过程中也向大气排放大量的二氧化碳、二氧化硫及pm2.5粉尘烟尘等,节能环保效益不佳;二是遵循“强基薄面”的传统设计思路,采用强度较高的半刚性基层和较薄的沥青混合料面层,仍然无法有效控制车辙的产生。

技术实现要素:

3.针对以上缺陷,本实用新型提出一种全厚式抗车辙路面结构,在聚氨酯改性沥青混合料层之间设置定位架和加筋钢丝网,使各层路面联结后,能够具有较好的抗车辙性能。

4.一种全厚式抗车辙路面结构,包括自上而下依次铺设的第一聚氨酯改性沥青混合料层、第二聚氨酯改性沥青混合料层、第三聚氨酯改性沥青混合料层和聚氨酯改性沥青碎石混合料层,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层之间设置有用于限制第一聚氨酯改性沥青混合料层位移的定位架,所述第二聚氨酯改性沥青混合料层和第三聚氨酯改性沥青混合料层之间设置有加筋钢丝网。

5.车轮作用于上述路面结构后,压力向下传递至定位架,而定位架由于本身具有一定的刚度,不容易产生变形,同时也限制了铺设于定位架上方的第一聚氨酯改性沥青混合料层的位移,从而使第一聚氨酯改性沥青混合料层表面上不易产生车辙。另外,加筋钢丝网能够提高第二聚氨酯改性沥青混合料层的抗拉强度,提高第二聚氨酯改性沥青混合料层抵抗重复荷载作用能力和路面结构整体性,减少抗疲劳层厚度,延长路面使用寿命。

6.具体的,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层、第二聚氨酯改性沥青混合料层和第三聚氨酯改性沥青混合料层均使用聚氨酯改性沥青混合料,所述聚氨酯改性沥青碎石混合料层使用聚氨酯改性沥青碎石混合料。所述第一聚氨酯改性沥青混合料层的厚度为3-5cm;所述第二聚氨酯改性沥青混合料层的厚度为4-6cm;所述第三聚氨酯改性沥青混合料层的厚度为6-10cm;所述聚氨酯改性沥青碎石混合料层的厚度为32-40cm。

7.为了使定位架稳定的设置于第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层之间,所述定位架上设置有若干个通孔,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层在通孔处均嵌入到通孔内。具体的,所述定位架的厚度为1-2cm;所述第一聚氨酯改性沥青混合料层在通孔内的嵌入厚度分别为0.5-1cm,所述通孔内的剩余空间嵌入第二聚氨酯改性沥青混合料层。这种结构可以将第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层在通孔处有效联结,联结后的第一聚氨酯改性沥青混

合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层在水平方向的位移被定位架限制,从而避免定位架上下两侧的层间滑动。

8.在此基础上,嵌入到通孔内的第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层之间设置有防水胶粘层。仅仅依靠聚氨酯改性沥青混合料自身的粘性产生的紧固力有限,这种结构能够使第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层联结的更加有效,从而增强路面结构稳定性。

9.本实用新型的有益之处在于:1.该全厚式抗车辙路面结构,各个路面层间的联结强度高,路面结构具有较好的整体稳定性、水稳定性和抗疲劳性能;2.第二聚氨酯改性沥青混合料层和第三聚氨酯改性沥青混合料层之间设置的加筋钢丝网,提高了第二聚氨酯改性沥青混合料层的抗拉强度,延长路面使用寿命;3.当车轮压在该路面结构上,第一聚氨酯改性沥青混合料层和第二聚氨酯改性沥青混合料层之间设置的定位架在通孔两侧能够限制第一聚氨酯改性沥青混合料层的位移,使车辙不易产生。

附图说明

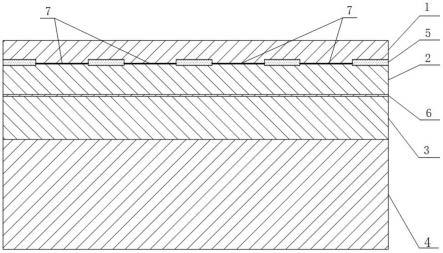

10.图1为本实用新型的路面结构的整体结构示意图;

11.图2为本实用新型的路面结构从图1的a-a方向的剖面结构示意图;

12.图3为本实用新型中所述的定位架的结构示意图。

具体实施方式

13.在本实用新型中所使用的术语,除非有另外说明,一般具有本领域普通技术人员通常理解的含义。

14.下面结合具体实施例,并参照数据进一步详细的描述本实用新型。以下实施例只是为了举例说明本实用新型,而非以任何方式限制本实用新型的范围。

15.如图1所示,一种全厚式抗车辙路面结构,包括自上而下依次铺设的第一聚氨酯改性沥青混合料层1、第二聚氨酯改性沥青混合料层2、第三聚氨酯改性沥青混合料层3和聚氨酯改性沥青碎石混合料层4,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2之间设置有用于限制第一聚氨酯改性沥青混合料层1位移的定位架5,所述第二聚氨酯改性沥青混合料层2和第三聚氨酯改性沥青混合料层3之间设置有加筋钢丝网6。

16.车轮作用于上述路面结构后,压力向下传递至定位架5,而定位架5由于本身具有一定的刚度,不容易产生变形,同时也限制了铺设于定位架5上方的第一聚氨酯改性沥青混合料层1的位移,从而使第一聚氨酯改性沥青混合料层1表面上不易产生车辙。另外,加筋钢丝网6能够提高第二聚氨酯改性沥青混合料层2的抗拉强度,提高第二聚氨酯改性沥青混合料层2抵抗重复荷载作用能力和路面结构整体性,减少抗疲劳层厚度,延长路面使用寿命。

17.此外,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层1、第二聚氨酯改性沥青混合料层2和第三聚氨酯改性沥青混合料层3均使用聚氨酯改性沥青混合料,所述聚氨酯改性沥青碎石混合料层4使用聚氨酯改性沥青碎石混合料。

18.具体的,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层1厚度为3-5cm;所述第二聚氨酯改性沥青混合料层2厚度为4-6cm;所述第三聚氨酯改性沥青混合料层3厚度为6-10cm;所述聚氨酯改性沥青碎石混合料层4厚度为32-40cm。

19.定位架5设置于第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2之间的方式有很多,在此给出一种具体的方案,如图2和图3所示,所述定位架5上设置有若干个通孔5-1,所述第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2在通孔5-1处均嵌入到通孔5-1内。其中,所述定位架5的厚度为1-2cm;所述第一聚氨酯改性沥青混合料层1在通孔5-1内的嵌入厚度为0.5-1cm,通孔5-1内的剩余空间均嵌入第二聚氨酯改性沥青混合料层2。

20.这种结构中的第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2可以分别从上下两个方向压紧定位架5;同时定位架5可以将第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2在通孔5-1处有效联结,联结后的第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2在水平方向的位移被通孔5-1限制,从而避免定位架5两侧的层间滑动。

21.仅仅依靠聚氨酯改性沥青混合料自身的粘性产生的紧固力有限,为此,为了第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2更为紧固的联结,如图2所示,嵌入到通孔5-1内的第一聚氨酯改性沥青混合料层1和第二聚氨酯改性沥青混合料层2之间设置有防水胶粘层7。所述防水胶粘层7使用路面防水胶粘剂,将通孔5-1内的两层结构粘紧,能够增强两层结构之间的紧固力,从而增强路面结构稳定性。

22.以上所述,仅是本实用新型的较佳实施例而已,并非是对本实用新型作其它形式的限制,任何熟悉本专业的技术人员可能利用上述揭示的技术内容加以变更或改型为等同变化的等效实施例。但是凡是未脱离本实用新型技术方案内容,依据本实用新型的技术实质对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与改型,仍属于本实用新型技术方案的保护范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1