一种荷载分束锚碇结构及构造方法

本发明涉及悬索桥锚碇,尤其涉及一种荷载分束锚碇结构及构造方法。

背景技术:

1、锚碇是悬索桥的主要承载部位,当前主要有重力式锚碇、隧道式锚碇和岩孔锚碇几种类型。其中重力式锚碇完全依赖自身重量承受主缆荷载,因此其体型巨大,且需大开挖,对环境的破坏力度大,一般为悬索桥锚碇的最后一种选型。隧道式锚碇依赖自身夹持岩体协同承载,因承载力不完全依赖自身重力,因而体型较重力式锚碇小的多,但隧道式锚碇本身对岩体的可靠性要求也较高。岩孔锚的外形与隧道式锚碇类似,只是岩孔锚碇的预应力锚固系统并非浇筑在混凝土内,而是直接在岩体内钻孔穿入钢绞线,并通过自地面开挖竖井的方式开挖后锚室,从而实现预应力钢绞线在后锚面的锚固。相对而言,岩锚锚碇更节约成本,但该种锚碇型式不但仅适用于岩体完整性好、强度高的岩体内,且具有围岩受力范围小、应力集中现象突出的弱点。

2、随着超大跨桥梁,尤其是公铁两用悬索桥建设需求的增加,主缆设计荷载呈指数型增加,悬索桥锚碇的承载能力面临新的挑战。一方面,大跨径悬索桥、铁路悬索桥(尤其是公铁两用大跨径悬索桥)对应的主缆荷载相当庞大,对应的隧道式锚碇的设计规模也非常大,开挖深度超百米,这使得硐室的开挖、锚碇的浇筑及主缆的锚固非常困难,也增大了对环境的破坏力度。另一方面,隧道式锚碇的承载能力受地层地质条件影响极大,随着锚碇规模的增大,锚碇周围存在含软弱夹层等不良地质体的概率增加,锚碇能否调动周围岩体联合承载、承载可靠性如何无法保证,只能退化为依靠自身重力承载,无法发挥其承载优势。在这种情况下,探索新型锚碇结构型式以克服主缆荷载急剧增大引发的系列问题十分必要。

技术实现思路

1、鉴于上述现有技术的不足之处,本发明的目的在于提供一种荷载分束锚碇结构及构造方法,用于解决背景提出的技术问题。

2、为了达到上述目的,本发明采取了以下技术方案:

3、一方面,本发明提供一种荷载分束锚碇结构,包括:

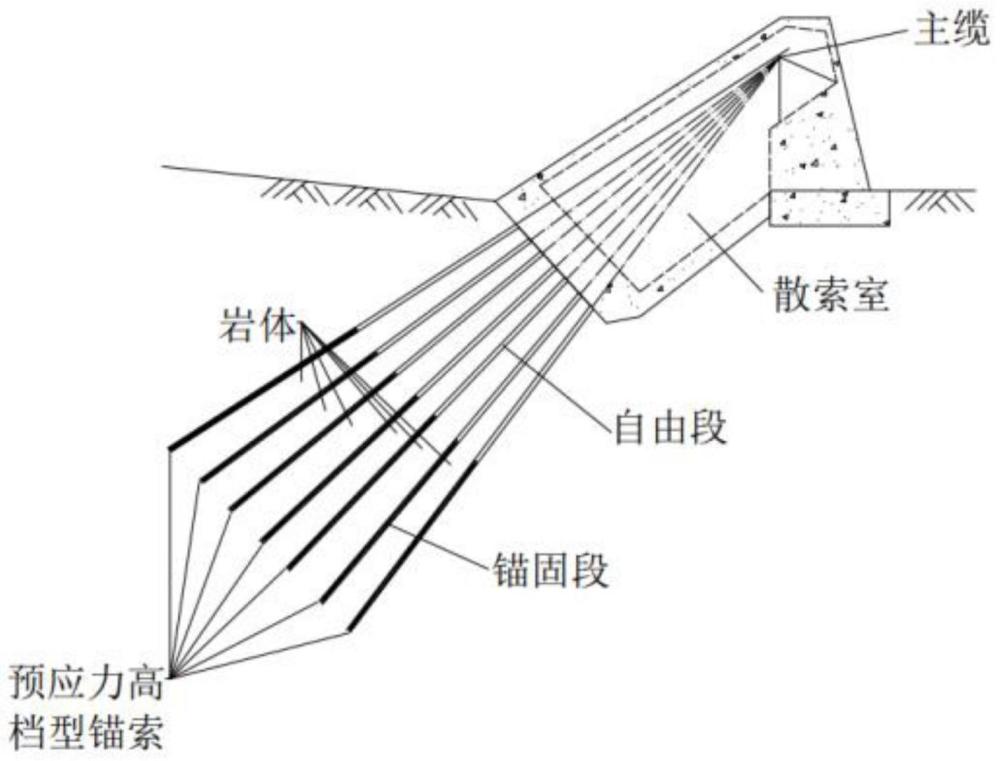

4、多条预应力锚索,每条所述预应力锚索的一端与主缆散索后的一条索股连接,另一端锚固在岩体中;

5、多条所述预应力锚索呈三维放射状分布在岩体中。

6、进一步的,所述预应力锚索包括:

7、连接段,用于与主缆散索后的一条索股连接;

8、锚固段,包含拉力杆段和锥形管段,用于锚固在岩体中;

9、自由段,一端与所述连接段连接,另一端与所述锚固段连接。

10、进一步的,所述预应力锚索的主体由高强钢丝束构成。

11、进一步的,所述锚固段包括拉力杆段和锥形管段;所述拉力杆段的一端与所述自由端连接,另一端与所述锥形管段连接;所述锥形管段为圆台形。

12、进一步的,所述拉力杆段的长度基于单束锚索力、安全储备参数和锥形管段摩阻力确定。

13、进一步的,所述锥形管的设置参数基于锥形管平衡条件、锥形管侧表面积、单束索股力、水泥浆容许抗压强度;所述设置参数包括所述锥形管的最小长度和浆-岩界面挤压应力。

14、进一步的,所述预应力锚索包括多个串联的锚固段。

15、进一步的,还包括散索室;所述主缆散索后的索股在所述散索室中与对应的所述预应力锚索一一连接。

16、另一方面,本发明提供一种用于所述的荷载分束锚碇结构的构造方法,包括:

17、获取每个预应力锚索的尺寸数据;所述尺寸数据包括长度数据和直径数据;

18、基于所述长度数据以及主缆散索后的索股的位置参数确定每个所述预应力锚索的起终点坐标数据;

19、基于所述起终点坐标数据以及所述直径数据构建锚固孔;

20、完成所述预应力锚索的装配操作,得到所述荷载分束锚碇结构。

21、进一步的,基于所述长度数据以及主缆散索后的索股的位置参数确定每个所述预应力锚索的起终点坐标数据,具体包括:

22、基于主缆入射角、散射角和边列顶股及中心索股的横向间距,确定主缆散索点和前锚面的最小距离以及中心索股的起终点坐标;

23、基于工程需求,确定前锚面上各索股之间的索股间距,依据中心索股坐标以及各索股间距,确定各索股在前锚面的坐标,并由各坐标点及主缆散索点的坐标确定各索股对应的平弯角和竖弯角;

24、依据锚索长度、各索股在前锚面的坐标点、平弯角和竖弯角确定各索股对应的锚索的终点坐标数据。

25、相较于现有技术,本发明提供的一种荷载分束锚碇结构及构造方法具有以下有益效果:

26、通过将预应力高档型锚索与散索后的主缆索股一一对接,呈放射状分布在岩体中,依靠锚索的侧阻力实现主缆荷载的分束锚固。该结构中预应力锚索群在三维空间呈放射状分布,锚索群与周围岩体协同构成下大上小的倒楔形塞体,因此在“荷载分束锚固承载”的基础上保留了隧道式锚碇“夹持承载”的特点。另外,通过荷载分束锚固不在需要开挖硐室和浇筑塞体结构,不仅节约工程造价,降低开挖、浇筑和锚固的施工难度,又能解决传统隧道式锚碇规模庞大时面临的承载可靠性问题。

技术特征:

1.一种荷载分束锚碇结构,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,所述预应力锚索包括:

3.根据权利要求2所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,所述预应力锚索的主体由高强钢丝束构成。

4.根据权利要求2所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,所述锚固段包括拉力杆段和锥形管段;所述拉力杆段的一端与所述自由端连接,另一端与所述锥形管段连接;所述锥形管段为圆台形。

5.根据权利要求4所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,所述拉力杆段的长度基于单束锚索力、安全储备参数和锥形管段摩阻力确定。

6.根据权利要求4所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,所述锥形管的设置参数基于锥形管平衡条件、锥形管侧表面积、单束索股力、水泥浆容许抗压强度;所述设置参数包括所述锥形管的最小长度和浆-岩界面挤压应力。

7.根据权利要求2所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,所述预应力锚索包括多个串联的锚固段。

8.根据权利要求1所述的荷载分束锚碇结构,其特征在于,还包括散索室;所述主缆散索后的索股在所述散索室中与对应的所述预应力锚索一一连接。

9.一种用于权利要求1-8任一所述的荷载分束锚碇结构的构造方法,其特征在于,包括:

10.根据权利要求9所述的构造方法,其特征在于,基于所述长度数据以及主缆散索后的索股的位置参数确定每个所述预应力锚索的起终点坐标数据,具体包括:

技术总结

本发明涉及悬索桥锚碇技术领域,尤其涉及一种荷载分束锚碇结构及构造方法。一种荷载分束锚碇结构,包括:多条预应力锚索,每条所述预应力锚索的一端与主缆散索后的一条索股连接,另一端锚固在岩体中;多条所述预应力锚索呈三维放射状分布在岩体中。该结构中预应力锚索群在三维空间呈放射状分布,锚索群与周围岩体协同构成下大上小的倒楔形塞体,因此在“荷载分束锚固承载”的基础上保留了隧道式锚碇“夹持承载”的特点。另外,通过荷载分束锚固不在需要开挖硐室和浇筑塞体结构,不仅节约工程造价,降低开挖、浇筑和锚固的施工难度,又能解决传统隧道式锚碇规模庞大时面临的承载可靠性问题。

技术研发人员:王东英,张雪松,叶雯

受保护的技术使用者:广州番禺职业技术学院

技术研发日:

技术公布日:2024/3/4

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!