一种用于导向道车辙维修的路面结构层及其施工工艺

本发明涉及道路工程,尤其涉及一种用于导向道车辙维修的路面结构层及其施工工艺。

背景技术:

1、目前,我国城市和干线道路绝大部分采用半刚性基层沥青路面结构层组合,其中的半刚性基层不会产生车辙,但导向道沥青路面产生车辙相当严重,且普遍存在,其原因:一是沥青路面抗剪强度不足,或者相对不足;二是层间使用粘结沥青诱导车辙的产生。从外观看,这种车辙的中间出现凹陷带,两侧出现凸起带,我国沥青路面出现的车辙绝大部分属于这种车辙(称为失稳型车辙),而且是早期病害。

2、导向道沥青路面普遍产生严重的车辙,大大降低行车的舒适性,存在安全隐患,且导致频繁维修,影响道路通行,增加维护费用,同时也造成资源浪费,环境污染,是必须要解决的问题。

3、为了避免沥青路面产生车辙,已发明有《乳化沥青稀浆混合料贯入式沥青路面施工工艺》、《一种乳化沥青稀浆混合料贯入式沥青路面》、《一种等厚粒径碎石沥青混凝土路面及其施工方法》和《一种热拌沥青混合料等厚粒径碎石路面施工工艺》,它们共同的特点是在沥青路面中使用粒径等于路面厚度的碎石(称为等厚粒径碎石),形成“顶天立地”的骨架,保证沥青路面不会产生车辙。但是,其局限性在于获得大量等厚粒径碎石很困难,而且碎石并不是形状规则的物体,互相垂直方向上的粒径绝大多数不相等,撒布后碎石的等厚粒径处于“躺平”状态,绝大多数是小于路面厚度的粒径处于“直立”状态,也就是说,在路面的法向保证大量的碎石的粒径等于路面厚度很困难,甚至是不可能的。

技术实现思路

1、为了解决上述技术问题,本发明提供了一种用于导向道车辙维修的路面结构层及其施工工艺,要达到的目的是使导向道沥青路面不产生车辙。

2、为实现上述目的,本发明采用的技术方案为:

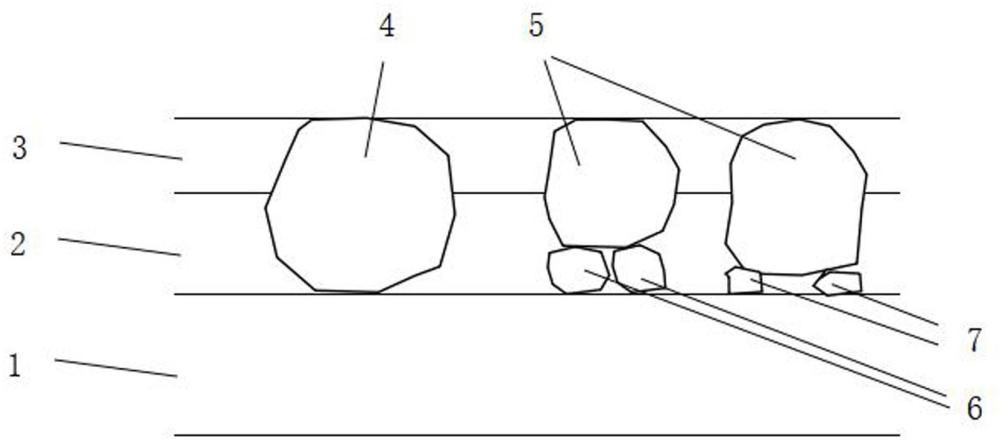

3、一种用于导向道车辙维修的路面结构层,包括下面层、上面层、用于连接下面层和上面层的连接碎石以及位于下面层的碎石,所述下面层的碎石包括下面层最大粒径dmax碎石及下面层其它粒径碎石,所述下面层最大粒径dmax碎石的粒径符合(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的规定;

4、所述用于连接下面层和上面层的连接碎石的粒径为上面层厚度a+下面层厚度b-下面层最大粒径dmax碎石粒径~上面层厚度a+下面层厚度b,具体包括最大粒径dmax连接碎石和其它粒径连接碎石,最大粒径dmax连接碎石粒径为上面层厚度a+下面层厚度b。

5、研究表明,对于双层沥青路面结构层,在下面层的抗压回弹模量比上面层大得较多时,产生车辙的主要部位不是下面层,而是上面层。因此,选择使用连接碎石的粒径d的范围为:上面层厚度a+下面层厚度b-下面层最大粒径dmax碎石粒径~上面层厚度a+下面层厚度b,一部分粒径等于双层沥青路面结构层厚度的最大粒径连接碎石,形成“顶天立地”的强大骨架,其它连接碎石种植于不会产生车辙的半刚半柔性下面层中,并且贯穿于上面层的全厚。下面层和连接碎石的这种设计,不但保证下面层和连接碎石自身不会产生车辙,而且也能保证抗压回弹模量较小的上面层不会产生车辙,进而能够限制双层沥青路面结构层竖向产生塑性变形,使其整体不会产生车辙。另外,大量连接碎石使上、下面层之间结合牢固,能够保证或者提高双层沥青路面结构层的承载能力。再者,这种设计不再需要使用层间粘结沥青。

6、进一步,所述用于连接下面层和上面层的连接碎石是预裹覆橡胶沥青碎石,油石比(橡胶沥青与碎石的质量比)为1.0%~2.0%,用量为20m3/1000m2~60m3/1000m2。

7、更进一步,所述最大粒径dmax连接碎石的含量≥30%。

8、进一步,所述下面层为半刚半柔性路面,包括以质量份计的以下组分:集料100份,乳化沥青5~10份,水泥2~4份,废胎胶粉1~2份,废胎纤维0.4~0.8份,水性环氧树脂0.5~1.5份,水性环氧树脂固化剂0.1~0.5份,水4~8份,添加剂0~0.25份。

9、更进一步,所述集料级配符合(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》中的ac-25型级配;乳化沥青为阳离子慢裂慢凝型,固含量≥60%;水泥为32.5级或42.5级硅酸盐水泥;废胎胶粉粒径为30目~60目;废胎纤维是废胎胶粉加工过程中产生的纤维;水性环氧树脂采用阳离子型水分散性聚氨酯树脂,固含量≥50%;水性环氧树脂固化剂采用水溶性聚酰胺加成物,固含量为48%~52%;添加剂是粉状铝酸盐和碳酸盐水泥速凝剂。

10、更进一步,所述下面层混合料配合比的设计方法如下:

11、(1)确定材料用量

12、集料配合比设计按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行;材料用量根据经验确定,优先选择用量范围的中值,得下面层混合料设计配合比;

13、(2)制备试验用下面层混合料

14、按照下面层混合料设计配合比把所用材料拌和均匀,备用;

15、(3)检验下面层混合料坍落度sl

16、下面层混合料拌和均匀后,随即按照(t 0522-2005)《水泥混凝土拌合物稠度试验方法(坍落度仪法)》的方法做坍落度试验,坍落度控制范围为:30mm≤sl≤50mm,而且sl≥30mm的保持时间>20分钟;坍落度是表征下面层混合料施工和易性的综合指标,它综合反映了乳化沥青破乳时间、可拌合时间、水泥初凝时间、混合料反应硬化速度、混合料的保水性和可塑性、材料的配伍性等等,研究表明,坍落度只要满足上述要求,就能顺利完成施工;如果满足要求,继续检验;否则调整下面层混合料设计配合比,从头重新试验;

17、(4)检验下面层混合料的12h无侧限抗压强度rc12

18、下面层混合料拌和均匀后,随即按照(t 0805-1994)《无机结合料稳定材料无侧限抗压强度试验》的方法(但试件不浸水)做无侧限抗压强度试验;12h无侧限抗压强度控制值为:rc12≥2mpa,如果满足要求,继续检验;否则调整下面层混合料设计配合比,从头重新试验;

19、(5)检验下面层混合料的抗压回弹模量ec

20、下面层混合料拌和均匀后,随即按照(t 0808-1994)《无机结合料稳定材料室内抗压回弹模量试验方法(顶面法)》的方法做抗压回弹模量试验。抗压回弹模量控制值为:ec≥3000mpa。如果满足要求,下面层混合料设计配合比可用于施工;否则调整下面层设计混合料配合比,从头重新试验。

21、研究表明,对于双层沥青路面结构层,在上、下面层抗压回弹模量接近或者抗压回弹模量上大下小的情况下,下面层是产生车辙的主要部位。以水泥和沥青(此指乳化沥青蒸发残留物)为复合结合料的水泥乳化沥青混凝土路面是一种半刚半柔性路面,它的抗压回弹模量很容易达到3500mpa以上,是沥青混凝土路面的2~3倍,抗车辙性能十分突出,俗称“不会产生车辙的路面”,所以下面层选择这种路面。水泥用量的增加会导致路面的刚性和强度增加;乳化沥青用量的增加将导致路面柔性的增加;而这种路面的抗裂性能一般,所以掺加废胎胶粉和废胎纤维,以提高其抗裂性能,但废胎胶粉和废胎纤维用量的增加会使下面层混合料的和易性变差;另外,这种路面的强度形成慢,一般需要5~7天的养护时间,所以掺加水性环氧树脂和水性环氧树脂固化剂,使它的养护时间控制在24小时以内,缩短施工时间,与此同时水性环氧树脂和水性环氧树脂固化剂还有提高路面抗车辙性能的作用,但是水性环氧树脂和水性环氧树脂固化剂用量的增加会导致下面层混合料的和易性变差;水的作用是调节下面层混合料的施工和易性,用水量增加会导致坍落度最大,同时会延长坍落度的保持时间,以及延长乳化沥青的破乳时间,再者水也参与反应;添加剂的作用:一是在施工阶段调节乳化沥青的破乳时间,它能够延长乳化沥青的破乳时间,二是在养护阶段加速水泥的硬化反应,但它不是必须的,只有在需要时才使用。了解各种材料的作用,有利于全面准确把握下面层混合料的配合比设计,以使其施工性能和路用性能达标。

22、进一步,所述上面层为ac-13型或ac-10型橡胶沥青混凝土。其组分、混合料配合比设计方法和所用材料质量符合(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求。

23、一种用于导向道车辙维修的路面结构层的施工工艺,包括以下步骤:

24、第一步,铣刨导向道原路面

25、(1)铣刨车辙凸起部位

26、车辙凸起部位即高于没有产生车辙前的路面顶面(简称原路顶面)的部分,把之铣刨掉,之后,车辙凹陷部位就显现出来,在车辙凹陷最宽位置的横断面上,每条车辙存在两个车辙凹陷与原路顶面的分界点(简称分界点),通过两个分界点标定道路中线的平行线,两平行线之间的部位称为车辙凹陷带,同样的方法标定同导向道的另一条车辙凹陷带;

27、(2)导向道内两条车辙凹陷带以外的部位称为非车辙凹陷带,非车辙凹陷带有三,面向行车前进方向,分别称为左非车辙凹陷带、中非车辙凹陷带和右非车辙凹陷带;非车辙凹陷带铣刨厚度为3cm,即上面层的厚度a为定值3cm;

28、(3)两条车辙凹陷带的部位,原沥青路面全部铣刨掉,原沥青路面全部铣刨掉的车辙凹陷带的部位称为车辙凹陷槽;

29、第二步,连接碎石拌和

30、连接碎石的拌和按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》中沥青碎石的要求进行;

31、第三步,连接碎石运输

32、把连接碎石运输至现场,备用;

33、第四步,下面层混合料拌和

34、(1)把乳化沥青和水性环氧树脂混合并搅拌均匀,备用;

35、(2)下面层混合料的拌和采用强制搅拌机现场拌和;依次加入集料→废胎胶粉→废胎纤维→水泥,并搅拌均匀,之后依次加入水→乳化沥青和水性环氧树脂混合液→水性环氧树脂固化剂→添加剂,并搅拌均匀;

36、(3)下面层混合料拌和均匀后出料,直接倒入车辙凹陷槽;

37、第五步,下面层混合料摊铺

38、把倒入车辙凹陷槽的下面层混合料摊铺平整;

39、第六步,下面层混合料振实

40、用平板振动器振实摊铺的下面层混合料;

41、第七步,下面层混合料整平

42、把振实的下面层混合料顶面整平;

43、第八步,撒布连接碎石

44、下面层混合料振实整平后,随即撒布连接碎石,要求连接碎石撒布均匀;

45、第九步,振动滚压连接碎石

46、开启滚杠振动,并滚压撒布的连接碎石,把连接碎石植于下面层混合料中;

47、种植连接碎石后,原路顶面与下面层混合料顶面的高度差控制在30mm~32mm的范围内;

48、第十步,养护

49、保湿养护至少12h,使下面层的rc12≥2mpa;

50、第十一步,上面层混合料拌和

51、按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行;

52、第十二步,上面层混合料运输

53、按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行;

54、第十三步,上面层混合料摊铺

55、上面层混合料摊铺宽度为导向道的宽度,按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行;

56、第十四步,上面层混合料碾压

57、按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行;

58、第十五步,开放交通

59、按照(jtg f40-2004)《公路沥青路面施工技术规范》的要求进行。

60、与现有技术相比,本发明的有益效果为:

61、1、本发明科学合理,降低了技术难度

62、在现有技术中,沥青路面的设计要“两头顾”,即不但要求抗车辙性能好,而且要求抗裂性能也好,俗称“两头顾”,然而实际情况往往是只能“顾一头”,“两头顾”的技术难度很大;本发明的巧妙设计,使沥青路面结构层的不同部位进行了科学合理的分工,即下面层和连接碎石保证了沥青路面结构层整体的抗车辙性能,同时降低了对上面层抗车辙性能的要求,只要保证它的抗裂、密封等性能即可,实现了“顾一头”,降低了技术难度。

63、2、本发明完善了沥青路面结构层设计理论,推动技术进步

64、在现有技术中,形成的共识是“双层沥青路面结构层组合中下面层是产生车辙的主要部位”,这不是放之四海而皆准的,在上、下面层抗压回弹模量接近或者抗压回弹模量上大下小的情况下是对的,保证下面层的抗车辙性能更重要,因此应该提高下面层的抗压回弹模量;但是在下面层的抗压回弹模量比上面层大得较多时,产生车辙的主要部位不是下面层,而是上面层,这种情况下也要保证上面层的抗车辙性能。由于设计理论中存在错误,导致在工程实践中上、下面层产生车辙者都有。

65、本发明发现了沥青路面结构层设计现有技术中的错误并改之,完善了沥青路面结构层设计理论,在大幅度提高了下面层的抗压回弹模量的同时,又保证了抗压回弹模量相对小得多的上面层不会产生车辙,推动了技术进步。

66、3、运用本发明的技术对导向道车辙维修后不会再产生车辙,节约维护费用,保证了行车的舒适性、安全性,避免了因频繁维修而影响道路通行,同时也避免了因维修造成的资源浪费和环境污染。

67、4、本发明通过巧妙的设计,把导向道分为车辙凹陷带和非车辙凹陷带,在非车辙凹陷带原路面铣刨厚度只有3cm,最大限度地利用原路面,减小维修工程量,降低维修费用,减少因维修造成的废料污染。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!