一种复合式地下道路及其沉降缝加强结构的制作方法

本技术涉及建筑工程,特别是涉及一种复合式地下道路的沉降缝结构。

背景技术:

1、为减小基础不均沉降给隧道带来的不利影响,通常需要在纵向间隔一段距离设置沉降缝,沉降缝环向一周需要设置止水带以保证隧道的密闭性,如图1、2所示。隧道顶板由于承受车辆动荷载,顶板沉降缝处的防水结构相较于侧墙及底板更容易损坏。

2、顶板沉降缝处的防水结构常规设计如图3所示,一般在沉降缝上方设置双层防水毯,当路基层厚度较厚时,汽车活载通过路基层均匀扩散至隧道顶板,对沉降缝处的防水结构影响较小,当路基层厚度较小时,汽车活载对顶板的冲击较大,对沉降缝处的防水结构破坏较大,在对防水结构进行更换维护时,需要破除沥青铺装层及路基层,维修好之后需要重新回填路基层,重新铺设沥青铺装层,维护成本高,更换效率低,中断交通时间较长。

技术实现思路

1、本实用新型的目的是:提供一种复合式地下道路及其沉降缝加强结构,旨在解决现有技术中沉降缝防水结构维护不便、更换效率低、维护成本高的技术问题。

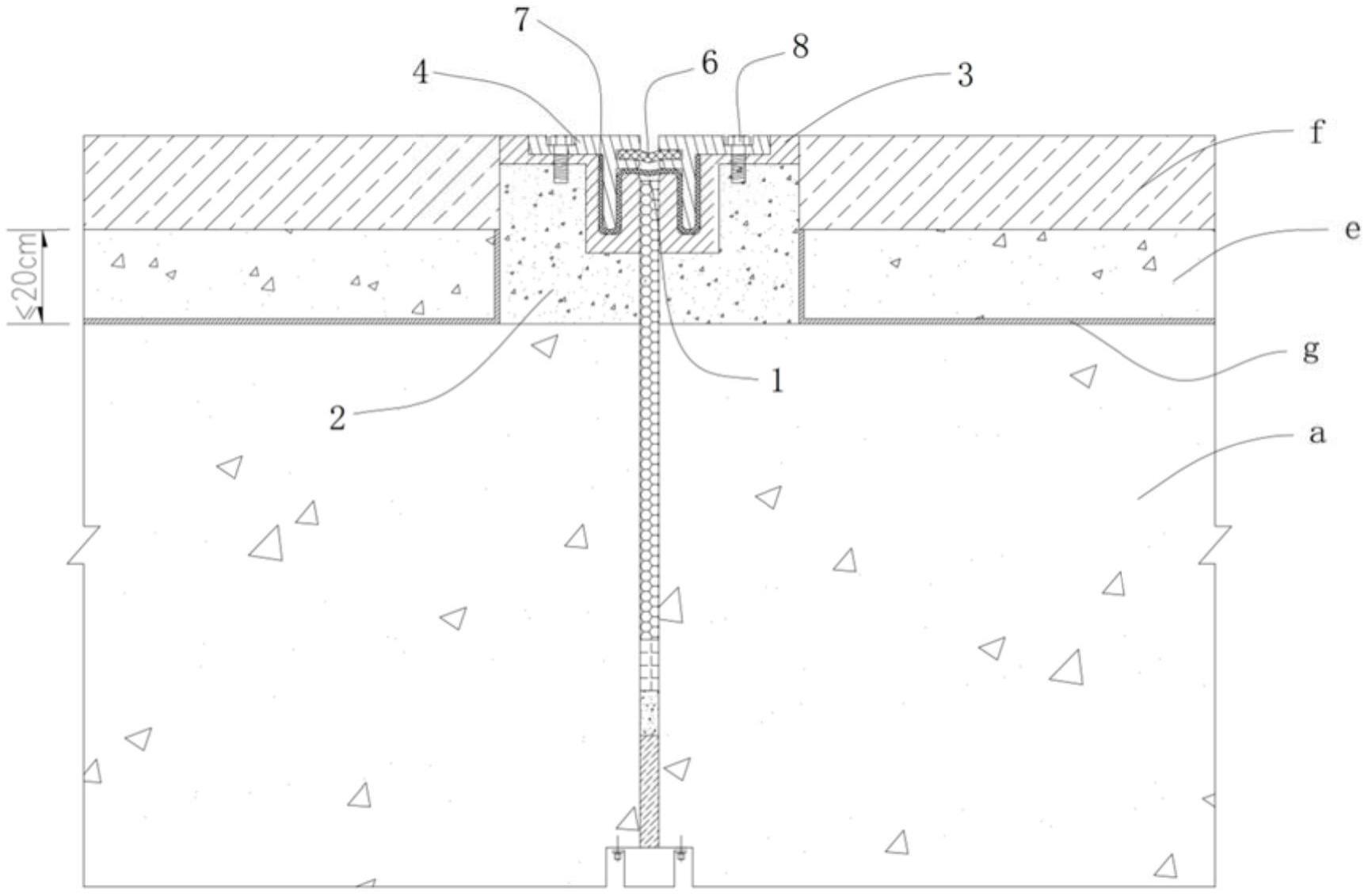

2、为了实现上述目的,本实用新型的一方面提供了一种复合式地下道路的沉降缝加强结构,包括设置在沉降缝两侧的混凝土本体,两个所述混凝土本体上均固定设有第一型钢,每个所述第一型钢上分别可拆卸连接有第二型钢,各所述第一型钢和与其对应连接的所述第二型钢之间至少部分间隔设置,以拼接形成有第一卡槽,各所述第二型钢上分别开设有第二卡槽;所述沉降缝的上方从上至下依次设有第一防水条、第二防水条,所述第一防水条的两端分别卡设在一所述第二卡槽内,所述第二防水条的两端分别卡设在一所述第一卡槽内。

3、更进一步地,所述第一型钢和所述第二型钢通过螺钉连接。

4、更进一步地,所述第一型钢上开设有定位沉孔,所述第二型钢上设有与所述定位沉孔配合定位的定位凸缘。

5、更进一步地,所述第一卡槽包括弯折段,所述第一型钢上开设有安装槽,所述第二型钢上设有配合插置于所述安装槽内的安装部,所述安装槽的内壁和所述安装部的外壁配合且呈间隔设置,以形成所述弯折段。

6、更进一步地,所述第一卡槽还包括开口段,所述第一型钢上具有抵压部,所述第二型钢上设有压紧部,所述抵压部与所述压紧部相对应呈间隔设置,以形成所述开口段,所述开口段一端为开口端,另一端与所述弯折段的一端连通。

7、更进一步地,所述安装槽的截面形状为矩形或梯形。

8、更进一步地,所述第一卡槽的宽度小于所述第二防水条的厚度;所述第二卡槽的宽度小于所述第一防水条的厚度。

9、更进一步地,所述第二型钢在长度方向上由多段结构相同的型钢单元拼接而成。

10、更进一步地,所述第一防水条和所述第二防水条均采用橡胶条。

11、同样的目的,本实用新型第二方面提供一种复合式地下道路,其包括隧道顶板及如第一方面任一项所述的沉降缝加强结构,所述隧道顶板上设有沉降缝,所述沉降缝加强结构沿横向设于所述隧道顶板上;

12、所述隧道顶板上位于所述沉降缝加强结构的两侧位置还依次铺设有路基层及沥青铺装层,所述沉降缝加强结构的顶面与所述沥青铺装层的顶面保持平齐,且所述路基层与所述隧道顶板之间、以及所述路基层的侧面与所述混凝土本体的侧面之间均设有防水毯。

13、本实用新型实施例的复合式地下道路沉降缝加强结构与现有技术相比,其有益效果在于:通过设置第一型钢,并在第一型钢上可拆卸的设有第二型钢,无需在沉降缝上方设置沥青铺装层,同时,第二防水条卡设在第一型钢和第二型钢拼接形成的第一卡槽内,第一防水条卡设在第二卡槽内,在对防水结构进行维护时,只需将第二型钢进行拆卸,随后更换防水条即可;此外,第二型钢采用多段型钢单元拼接而成,其局部损坏时,只需更换相应的型钢单元即可,拆装方便,便于维护防水结构,降低了维护成本,提高了施工效率。

技术特征:

1.一种复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:包括设置在沉降缝(1)两侧的混凝土本体(2),两个所述混凝土本体(2)上均固定设有第一型钢(3),每个所述第一型钢(3)上分别可拆卸连接有第二型钢(4),各所述第一型钢(3)和与其对应连接的所述第二型钢(4)之间至少部分间隔设置,以拼接形成有第一卡槽(5),各所述第二型钢(4)上分别开设有第二卡槽(41);所述沉降缝(1)的上方从上至下依次设有第一防水条(6)、第二防水条(7),所述第一防水条(6)的两端分别卡设在一所述第二卡槽(41)内,所述第二防水条(7)的两端分别卡设在一所述第一卡槽(5)内。

2.如权利要求1所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第一型钢(3)和所述第二型钢(4)通过螺钉(8)连接。

3.如权利要求1所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第一型钢(3)上开设有定位沉孔(31),所述第二型钢(4)上设有与所述定位沉孔(31)配合定位的定位凸缘(44)。

4.如权利要求1所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第一卡槽(5)包括弯折段(51),所述第一型钢(3)上开设有安装槽(32),所述第二型钢(4)上设有配合插置于所述安装槽(32)内的安装部(42),所述安装槽(32)的内壁和所述安装部(42)的外壁配合且呈间隔设置,以形成所述弯折段。

5.如权利要求4所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第一卡槽(5)还包括开口段(52),所述第一型钢(3)上具有抵压部(33),所述第二型钢(4)上设有压紧部(43),所述抵压部(33)与所述压紧部(43)相对应呈间隔设置,以形成所述开口段(52),所述开口段(52)一端为开口端,另一端与所述弯折段(51)的一端连通。

6.如权利要求4所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述安装槽(32)的截面形状为矩形或梯形。

7.如权利要求1所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第一卡槽(5)的宽度小于所述第二防水条(7)的厚度;所述第二卡槽(41)的宽度小于所述第一防水条(6)的厚度。

8.如权利要求1所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第二型钢(4)在长度方向上由多段结构相同的型钢单元拼接而成。

9.如权利要求1所述的复合式地下道路沉降缝加强结构,其特征在于:所述第一防水条(6)和所述第二防水条(7)均采用橡胶条。

10.一种复合式地下道路,其特征在于:包括隧道顶板及如权利要求1-9中任一项所述的沉降缝加强结构,所述隧道顶板上设有沉降缝(1),所述沉降缝加强结构沿横向设于所述隧道顶板上;

技术总结

本技术涉及建筑工程技术领域,公开了一种复合式地下道路及其沉降缝加强结构,该沉降缝加强结构包括设置在沉降缝两侧的混凝土本体,两个所述混凝土本体上均固定设有第一型钢,每个所述第一型钢上分别可拆卸连接有第二型钢,各所述第一型钢和与其对应连接的所述第二型钢之间至少部分间隔设置,以拼接形成有第一卡槽,各所述第二型钢上分别开设有第二卡槽;所述沉降缝的上方从上至下依次设有第一防水条、第二防水条,所述第一防水条的两端分别卡设在一所述第二卡槽内,所述第二防水条的两端分别卡设在一所述第一卡槽内。本技术提供的复合式地下道及其路沉降缝加强结构,防水结构便于维护,更换效率高,中断交通时间短,维护成本低。

技术研发人员:饶浩淼,徐营,郑苑,邱清琼,罗仰通,林耳东

受保护的技术使用者:广州市城市规划勘测设计研究院

技术研发日:20230525

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!