一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构的制作方法

本技术涉及过水结构,特别是一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构。

背景技术:

1、随着高速公路在西南部山区修建热潮的延续,于陡峭地形条件下,桥梁与隧道相接的工程情况越来越常见。当公路路线在隧道与桥梁相接处截断居民用引水渠道时,需将引水渠道进行改移保通,为保证工程安全,往往考虑引水构造物避让隧道、桥梁等主要结构物,由于空间条件狭窄,结构物稳定性要求高等因素的限制,沿山体进行渠道改移困难,特殊情况需要通过设置渡槽、调整路线等方式来解决问题,但是这些方法面临着新增用地,工程量大,造价高等困难。

技术实现思路

1、本实用新型的目的旨在至少解决所述技术缺陷之一。

2、本实用新型的目的在于克服现有技术的缺点,解决背景技术中所提到的问题,提供一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构。

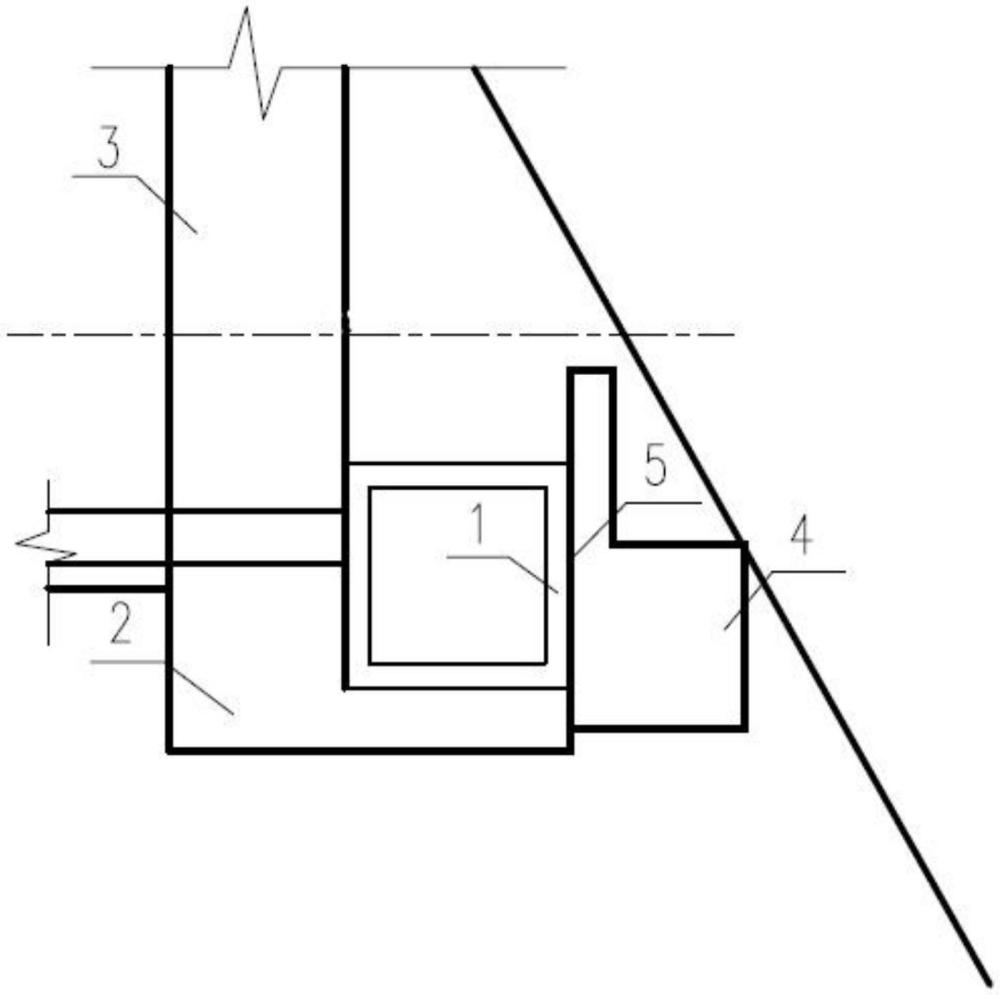

3、本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,包括隧道洞门端墙和桥梁桥台,其特征在于:还包括设置在所述隧道洞门端墙一端的l型墙趾,设置在所述l型墙趾一侧且与其相结合的过水箱涵,所述过水箱涵一侧与桥梁桥台相连接,所述过水箱涵设置在l型墙趾之上,过水箱涵上方设有混凝土回填层。

4、优选的,所述过水箱涵与桥梁桥台之间设置变形缝,所述变形缝宽度为2cm。

5、优选的,所述过水箱涵两端分别设有进出口。

6、优选的,所述过水箱涵两侧设有引水渠道,过水箱涵两端的进出口与两侧的引水渠道相接。

7、优选的,所述过水箱涵与l型墙趾为一体式浇筑结构。

8、优选的,所述过水箱涵轴线方向与隧道走向方向垂直。

9、与现有技术相比,本实用新型具有以下优点:

10、1.该过水结构从隧道路线主体结构之间穿过,合理利用桥梁与隧道之间的受限空间,避免为了满足水利结构保通的要求,进行水利结构大规模改移或路线方案调整导致新增较多用地,过水结构可降低施工工程成本及改善水利设施保通的技术条件;

11、2.该过水结构的涵洞采钢筋混凝土箱涵,空间利用率高,作为整体式结构,在纵向不设置沉降缝,在运营使用期间水出现渗漏概率低,从而保证工程质量安全;

12、3.该过水结构采用箱涵作为过水通道,适应各种水力性质,可以根据实际情况在两端接顺其它水利构造,如倒虹吸、跌井,消除高差带来的过水问题;

13、4.该过水结构的过水箱涵与洞门墙基础一体式浇筑,所需要的施工平台小,施工工艺简单,适应各种桥台形式,不影响桥梁与隧道正常施工工期;

14、5.洞门墙基础形式改造后,过水箱涵及其上方混凝土与洞门墙墙趾组合,形成另一种形式的扩大基础,隧道洞门端墙稳定性,同时过水箱涵与桥梁桥台之间设置变形缝,洞外车辆荷载主要由桥台承担,涵洞本身承受外部荷载较小,此外结合桥台的固定效果,可以提升基础的稳定性。

技术特征:

1.一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,包括隧道洞门端墙(3)和桥梁桥台(4),其特征在于:还包括设置在所述隧道洞门端墙(3)一端的l型墙趾(2),设置在所述l型墙趾(2)一侧且与其相结合的过水箱涵(1),所述过水箱涵(1)一侧与桥梁桥台(4)相连接,所述过水箱涵(1)设置在l型墙趾(2)之上,过水箱涵(1)上方设有混凝土回填层。

2.根据权利要求1所述的一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,其特征在于:所述过水箱涵(1)与桥梁桥台(4)之间设置变形缝(5),所述变形缝(5)宽度为2cm。

3.根据权利要求1所述的一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,其特征在于:所述过水箱涵(1)两端分别设有进出口。

4.根据权利要求1所述的一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,其特征在于:所述过水箱涵(1)两侧设有引水渠道,过水箱涵(1)两端的进出口与两侧的引水渠道相接。

5.根据权利要求1所述的一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,其特征在于:所述过水箱涵(1)与l型墙趾(2)为一体式浇筑结构。

6.根据权利要求1所述的一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,其特征在于:所述过水箱涵(1)轴线方向与隧道走向方向垂直。

技术总结

本技术涉及过水结构技术领域,具体为一种桥隧相接处隧道洞门墙基础过水结构,包括隧道洞门端墙和桥梁桥台,还包括设置在隧道洞门端墙一端的L型墙趾,设置在L型墙趾一侧且与其相结合的过水箱涵,过水箱涵一侧与桥梁桥台相连接,过水箱涵设置在L型墙趾之上。本技术的优点在于:该过水结构从隧道路线主体结构之间穿过,合理利用桥梁与隧道之间的受限空间,避免为了满足水利结构保通的要求,进行水利结构大规模改移或路线方案调整导致新增较多用地,过水结构可降低施工工程成本及改善水利设施保通的技术条件,空间利用率高,作为整体式结构,在纵向不设置沉降缝,在运营使用期间水出现渗漏概率低,从而保证工程质量安全。

技术研发人员:陈人豪,覃桢杰,唐宇辰,邓杰夫,梁宏浩,严德添,唐国军,曹帆,袁通,李洋溢,周祥,虞杨,白献萍,李源亮,王昊

受保护的技术使用者:广西交通设计集团有限公司

技术研发日:20230803

技术公布日:2024/3/31

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!