一种公路警示桩的制作方法

本技术涉及公路警示器材,尤其涉及一种公路警示桩。

背景技术:

1、随着科技的发展,警示桩的类型也越来越多,传统的警示桩多以红白相间的柱形状物体,可以分为硬性钢管柱和弹性tpu柱体,一般高出路面80厘米左右,传统的警示桩在制造好后,所需要的占地空间较大,在运输的时候很不方便,现需要一种公路警示桩。

2、现有技术中,专利(cn209482186u)公开了一种公路警示桩,包括一根中心桩和一根的套桩本体,套桩本体为空心的柱形,顶面上开设有套孔,侧面靠近底端的位置上凸出形成有套边,底面上开设有嵌孔,嵌孔的直径与套桩本体底端的内径大小相等,中心桩可以套设在套桩本体内,中心桩侧面靠近底端的位置上凸出形成有中心边,在相邻的两个套桩本体上,其中一个套桩本体可以套设在另一个套桩本体内,在中心桩和各个套桩本体上设置有可以支撑起中心桩和套桩本体的支撑组件,不使用该装置的时候,拆卸下支撑组件,将警示桩本体收拢起来,进而降低警示桩本体所需要的占地空间,便于运输。

3、但在上述的现有技术中,警示桩本体在转移过程中拆卸需要花费较多时间,拆卸时间较长,使用不便。

技术实现思路

1、本实用新型的目的在于提供一种公路警示桩,解决了现有技术中警示桩本体在转移过程中拆卸需要花费较多时间,拆卸时间较长,使用不便的问题。

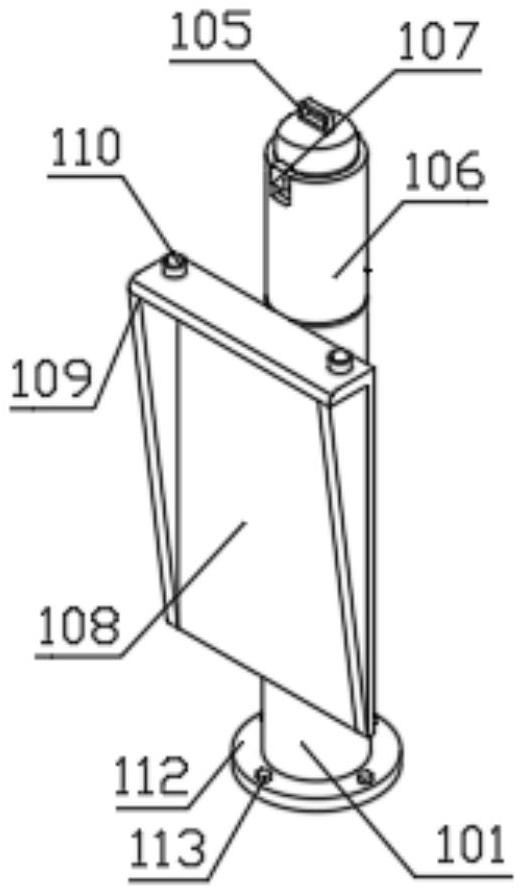

2、为实现上述目的,本实用新型提供了一种公路警示桩,包括中心柱、底盘、警示牌、多个套筒和拉盖,所述拉盖与所述中心柱活动连接,并位于所述中心柱的上方,所述底盘与所述中心柱固定连接,并位于所述中心柱的下方,所述警示牌与所述中心柱活动连接,并位于所述中心柱的一侧,每个所述套筒均包括筒体和两个卡齿,两个所述卡齿分别与所述筒体固定连接,并分别位于所述筒体的两侧。

3、其中,所述警示牌包括警示板、防护框、两个警示灯和多个限位块,两个所述警示灯均与所述防护框固定连接,并分别位于所述防护框的两侧,所述防护框与所述警示板固定连接,并位于所述警示板的一侧,每个所述限位块均与所述警示板固定连接,并位于所述警示板的另一侧。

4、其中,所述底盘包括圆盘和多个螺母,每个所述螺母均与所述圆盘固定连接,并分别位于所述圆盘的周侧。

5、其中,每个所述筒体均具有卡槽,其中一半所述卡齿均具有限位槽,所述卡槽与其中一半所述卡齿相互适配,所述限位槽与所述卡齿相互适配。

6、其中,所述公路警示桩还包括稳固杆和提拉棒,所述提拉棒与所述稳固杆固定连接,并位于所述稳固杆的上方,所述稳固杆与对应的另一半所述卡齿活动连接,并位于另一半对应的所述卡齿的一侧。

7、本实用新型的一种公路警示桩,每个所述筒体上的所述卡齿相互配合之下,能够一个一个的进行重叠,所述卡齿的设置方便了每个所述筒体的连接,同时也更方便拆卸,解决了现有技术中该装置在转移过程中拆卸需要花费较多时间,拆卸时间较长,使用不便的问题,所述拉盖在顶部的所述筒体上起到保护作用,防止雨水等杂质进入所述筒体内,所述底盘与所述中心柱的配合起到了稳定基础的作用,方便后续的所述筒体重叠,所述警示灯的设置能够为过往车辆和行人进行警示作用,吸引他们的注意力关注所述警示板上的内容,所述防护框能够保护所述警示板不被太阳光直射,减少光线的照射同时也能防雨,以免损坏了所述警示板,所述警示板为过往车辆和行人提供了直接的信息,通过所述卡齿卡接在对应的所述限位槽内,保持了稳定也方便了工作人员取出,所述螺母固定所述圆盘,保持所述圆盘的稳定,所述圆盘与地面固定后保持所述中心柱的稳定,以便所述中心柱能承受所有所述筒体的重量,同时由于所述螺母可以拆卸,也方便了工作人员将所述中心柱进行转移,以便后续使用,所述提拉棒方便工作人员将所述稳固杆抽出与插接在所述卡齿中,所述稳固杆的设置方便了每个所述筒体之间的连接,保证了在使用过程中的稳定性,防止因为风吹等条件将相邻的每个所述筒体刮走。

技术特征:

1.一种公路警示桩,包括中心柱、底盘、警示牌和拉盖,所述拉盖与所述中心柱活动连接,并位于所述中心柱的上方,所述底盘与所述中心柱固定连接,并位于所述中心柱的下方,所述警示牌与所述中心柱活动连接,并位于所述中心柱的一侧,其特征在于,

2.如权利要求1所述的公路警示桩,其特征在于,

3.如权利要求2所述的公路警示桩,其特征在于,

4.如权利要求3所述的公路警示桩,其特征在于,

5.如权利要求4所述的公路警示桩,其特征在于,

技术总结

本技术涉及公路警示器材技术领域,具体涉及一种公路警示桩,包括中心柱、底盘、警示牌、多个套筒和拉盖,拉盖与中心柱活动连接,底盘与中心柱固定连接,警示牌与中心柱活动连接,每个套筒均包括筒体和两个卡齿,两个卡齿分别与筒体固定连接,每个筒体上的卡齿相互配合之下,能够一个一个的进行重叠,卡齿的设置方便了每个筒体的连接,同时也更方便拆卸,解决了现有技术中该装置在转移过程中拆卸需要花费较多时间,拆卸时间较长,使用不便的问题。

技术研发人员:崔甲林,王建军,王晨光,谢成志,于恒,张涛

受保护的技术使用者:郑州市公路工程公司

技术研发日:20230809

技术公布日:2024/3/27

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!