人体自重转换为支撑力的膝关节助力系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及一种可穿戴的膝关节助力系统,其属于外骨骼机器人技术领域,具体是人体自重转换为支撑力的膝关节助力系统。

背景技术:

[0002]

随着机器人技术领域的持续突破,外骨骼作为机器人领域的重要组成,也取得了不少突破,各方面的应用也逐步发展起来。美国、日本等国都相继推出了自己的外骨骼产品,国内科研院校也积累了大量相关技术和经验,但市场上鲜有成熟产品销售。

[0003]

膝关节运动辅助系统分两大类,一类无源膝关节助力系统,另一类有源膝关节助力系统。第一类可以在市场上找到少量产品,主要是使用弹簧或偏心轮来实现助力,但使用效果不理想,对用户的帮助有限,也影响用户正常的行走;第二类通过智能识别人体运动姿态,智能的为膝关节提供动力,提升使用者的膝部力量,但由于技术复杂性极高,同时也无法捕获用户所有行动状态和意愿,使用场景受限,目前还没有商业应用,大都停留在实验室阶段。

[0004]

无源膝关节碰到的问题主要两大方面,第一方面是穿戴后影响正常行走,由于目前的产品都是使用弹簧或偏心轮技术,所以在迈腿时会产生阻力,用户体验较差,膝盖会显得很笨重。由于会影响正常运动行为,甚至在特殊情况下会引发危险;第二方面是支撑力,由于会产生阻力,所以弹簧的力量不能过大,这也导致助力的力量也偏低。

[0005]

随着国家老龄化社会的到来,膝关节疾病是困扰老年人的一类常见疾病,膝关节疾病患者出行困难,严重影响生活质量,一款好的膝关节运动辅助系统也成了越来越多老人的期待。所以,迫切需要一款用户体验好的、穿戴方便的膝关节运动辅助系统。

[0006]

现有技术的缺陷和不足:

[0007]

1、现有智能外骨骼系统对人体运动姿态识别还远远不够,导致助力效果不佳,甚至出现危险;

[0008]

2、有源助力系统包含电机、电池等重量大的部件,使得整个系统偏重,影响用户体验;

[0009]

3、电池续航能力不足;

[0010]

4、电力驱动的智能助力系统价格昂贵,超出正常消费水平;

[0011]

5、安全性有待提升。

[0012]

6、现有无源助力系统太过简单,对用户体验的提升效果不佳;

技术实现要素:

[0013]

本实用新型所要解决的技术问题是提供人体自重转换为支撑力的膝关节助力系统,以解决现有技术中存在的缺陷。

[0014]

本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:

[0015]

人体自重转换为支撑力的膝关节助力系统,包括大腿支撑模块和小腿支撑模块,

所述大腿支撑模块和小腿支撑模块之间通过膝关节重力转换模块连接,所述小腿支撑模块的上端与膝关节重力转换模块外壳连接,下端与足底重力感应模块连接;所述足底重力感应模块包括上端和下端,所述上端在受到人体重力下压时可与下端形成相对运动,所述足底重力感应模块通过拉索线与膝关节重力转换模块连接,通过拉索线将相对运动转化为膝关节重力转换模块的支撑力;

[0016]

进一步的,所述膝关节重力转换模块包括直线齿轮条、齿轮组和主齿轮,其中所述直线齿轮条与拉索线直接连接,所述直线齿轮条通过齿轮组与主齿轮连接,所述主齿轮与大腿支撑模块连接用于提供支撑力;

[0017]

进一步的,所述直线齿轮条为一模齿轮,齿轮组建议大小为一模30齿;

[0018]

进一步的,所述膝关节重力转换模块与膝关节重力转换模块外壳之间通过弹簧连接用于为膝关节提供扭矩;

[0019]

进一步的,所述弹簧的扭矩建议大小在20-50牛*米;

[0020]

进一步的,弹簧可以为拉力弹簧、扭力弹簧、压缩弹簧或者弹簧片;

[0021]

进一步的,所述足底重力感应模块上端和下端的相对运动距离建议在20mm以内;

[0022]

进一步的,所述足底重力感应模块上端与小腿支撑模块之间通过球形关节连接,形成可灵活运动的踝关节;

[0023]

进一步的,所述大腿支撑模块和小腿支撑模块均采用弹性纺织材料制成绑带分别贴合固定于大腿和小腿上;

[0024]

本实用新型的有益效果是:本实用新型为膝关节所提供的支撑力,经由小腿支撑模块及足底模块,传递到地面,提供支撑,将大大降低膝关节的压力,提升用户舒适度;尤其对于膝关节损伤和活动不便的老人来说,上下坡、上下楼梯、下蹲、站起等提供有效帮助。

附图说明

[0025]

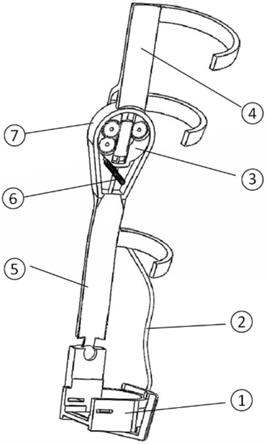

图1为本实用新型结构示意图;

[0026]

图2为本实用新型重力转换模块正面结构示意图;

[0027]

图3为本实用新型重力转换模块反面结构示意图;

[0028]

附图标记说明如下:

[0029]

1-足底重力感应模块;2-拉索线;3-膝关节重力转换模块;4-大腿支撑模块;5-小腿支撑模块;6、弹簧;7、膝关节重力转换模块外壳;31-直线齿轮条;32-齿轮组;33-主齿轮;

具体实施方式

[0030]

以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。

[0031]

如图1所示,人体自重转换为支撑力的膝关节助力系统,包括大腿支撑模块4和小腿支撑模块5,所述大腿支撑模块和小腿支撑模块之间通过膝关节重力转换模块3连接,所述小腿支撑模块的下方与足底重力感应模块1连接,所述小腿支撑模块的上端与膝关节重力转换模块外壳7连接,下端与足底重力感应模块1连接;所述足底重力感应模块包括上端和下端,所述上端在受到人体重力下压时可与下端形成相对运动,所述足底重力感应模块通过拉索线2与膝关节重力转换模块3连接,通过拉索线将相对运动转化为膝关节重力转换

模块的支撑力;

[0032]

其中,如图2-3所示,所述膝关节重力转换模块包括直线齿轮条31、齿轮组32和主齿轮33,其中所述直线齿轮条31与拉索线2直接连接,所述直线齿轮条31通过齿轮组与主齿轮连接,所述主齿轮与大腿支撑模块连接用于提供支撑力;

[0033]

具体工作时,将足底重力感应模块传递过来的人体重量g(kg)转化为膝关节重力转换模块内直线齿轮条向下的拉力,并传递给两侧齿轮组,齿轮半径为r,两侧齿轮组再以传动比为i,传递给膝关节主齿轮,如果此时在大腿l处为大腿提供支撑力,那么支撑力大小为:f=g*r*i/l。

[0034]

假设人体体重50kg,两侧齿轮组采用1模30齿,传动比为1.5,在大腿中点20cm处提供支撑力,则在静止情况下支撑力大小为:f=50*0.015*1.5/0.2=5.625(kg),大约自身体重11%的支撑力;当人体在行走或下楼时过程中,足底相对于地面有一个加速度,所以膝盖承受冲击力会远远大于自身重量,甚至达到自身重量的两倍以上,这时f支撑力也将达到自身体重的20%以上。

[0035]

具体的,所述直线齿轮条为一模齿轮,齿轮组大小为一模30齿;

[0036]

更进一步的,所述膝关节重力转换模块与膝关节重力转换模块外壳之间通过弹簧连接用于为膝关节提供扭矩;

[0037]

所述弹簧的扭矩大小在20-50牛*米;

[0038]

其中,弹簧可以为拉力弹簧、扭力弹簧、压缩弹簧或者弹簧片;在重力转换模块工作到极限值时,膝关节重力转换模块和膝关节重力转换模块外壳之间形成相对旋转的运动,在它们之间安装弹簧,继续为膝关节提供扭矩,从而提供支撑力。根据弹簧类型不同可以采用不同的安装方式。本实用新型提供的案例采用拉力弹簧;膝关节重力转换模块外壳用于安装固定膝关节重力转换模块,同时允许膝关节重力转换模块与外壳之间保持旋转,并使用弹簧保持两模块之间的扭矩;

[0039]

具体工作原理描述如下:

[0040]

当膝盖弯曲达到40

°

至50

°

时,足底重力感应模块将达到最大值,停止工作,拉索线也拉伸到最大位置,此时直线齿轮条也由于拉索线达到最大位置,而停止运动,膝关节重力转换模块的齿轮组将处于锁死状态,使得膝关节重力转换模块继续跟随膝关节整体旋转。此时膝关节重力转换模块将与膝关节重力转换模块外壳之间形成相对旋转运动,弹簧固定于膝关节重力转换模块和外壳之间,阻止它们之间的相对运动,从而为膝盖继续提供支撑力(10-20kg),完成后续膝盖弯曲的后半程支撑。这部分功能主要应对膝盖大角度弯曲的场景,例如坐下、下蹲等;

[0041]

为了保持使用者的舒适度,所述足底重力感应模块上端和下端的相对运动距离在20mm以内;

[0042]

所述足底重力感应模块上端与小腿支撑模块之间通过球形关节连接,形成可灵活运动的踝关节;

[0043]

所述大腿支撑模块和小腿支撑模块均采用弹性纺织材料制成绑带分别贴合固定于大腿和小腿上;

[0044]

结合上述描述可以看出,本实用新型提供的膝盖助力分为两段,第一段在膝关节前50

°

的角度内,使用自身重量转化为支撑力,来为膝盖助力;第二段在后50

°

的角度内,齿

轮锁死后使用固定弹簧提供的扭矩,来为膝盖助力。

[0045]

本实用新型为膝关节所提供的支撑力,经由小腿支撑模块及足底模块,传递到地面,提供支撑,将大大降低膝关节的压力,提升用户舒适度;

[0046]

为了保证用户使用的体验,本实用新型上下两部分部件运动轴心安装位置与膝关节运动轴心保持一致;本实用新型最大可提供用户体重11%的单腿助力,运动时会达到甚至超过体重20%的支撑力;

[0047]

本实用新型的有益效果:

[0048]

更加安全:本实用新型在迈腿时不会产生任何阻力,不影响使用者在发生危险时应激反应所产生的运动,所以更加安全可靠;

[0049]

提升使用者运动能力:本实用新型将大大降低对膝关节的压力,使用者能方便的上下楼,以及平地行走,将大大提升使用者的运动能力,提高生活自理能力;

[0050]

长时间出行旅游:由于本实用新型重量轻,且不必使用电源,所以可以长时间使用而不用担心电源问题,所以出行旅游也不受限制;

[0051]

本实用新型由于结构简单,一旦形成产品,价格便宜,更适合推广使用;

[0052]

本实用新型未来用于电驱动人体外骨骼时,将提供部分动力及节省电源,可提升续航能力。

[0053]

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1