手自一体智能排烟排热系统的制作方法

[0001]

本实用新型涉及排烟排热系统,尤其涉及一种手自一体智能排烟排热系统。

背景技术:

[0002]

现有的排烟装置主要包括活动窗、电动装置和控制装置。电动装置与活动窗相连接,用于控制活动窗的开启和关闭。控制装置与电动装置通信连接。控制装置用于对电动装置发送信号,以控制电动装置的启动和关闭。然而电动装置直接控制活动窗的开启和关闭需要较大的力。尤其当火灾时断电情况下导致活动窗无法打开。

[0003]

因此,需要一种具有确保火灾时,即使在断电/联动和自动功能失效的状态仍然能够通过手动装置可靠开启排烟窗以保证排烟效果的排烟排热系统。其具备对应高温/低温/潮湿/腐蚀等恶劣环境下正常使用及耐久性。其既有消防联动又有电动自动功能还有手动功能及智能通讯,相互独立工作又可相互联动工作还能智能通讯交换数据。

技术实现要素:

[0004]

为实现上述目的,本实用新型提供了一种手自一体智能排烟排热系统,其包括底座、收纳轮、限位装置以及启动联动杆。所述收纳轮设置在所述底座上并能够相对于所述底座转动。所述限位装置设置在所述底座上,并能够相对于所述底座运动,所述限位装置具有第一位置和第二位置。所述启动联动杆设置在所述底座上,并能够相对于所述底座运动,所述启动联动杆具有可接合位置和非接合位置。其中,所述收纳轮、所述限位装置和所述启动联动杆被配置为:当所述限位装置位于所述第一位置并且所述启动联动杆位于所述可接合位置时,所述启动联动杆接触所述限位装置,并且所述限位装置接触所述收纳轮;并且当所述限位装置位于所述第二位置并且所述启动联动杆位于所述非接合位置时,所述启动联动杆与所述限位装置分离,并且所述限位装置与所述收纳轮分离。

[0005]

进一步地,所述限位装置可转动地设置在所述底座上,并且所述限位装置能够通过转动位于所述第一位置或所述第二位置。所述启动联动杆可转动地设置在所述底座上,并且所述启动联动杆能够通过转动位于所述可接合位置或所述非接合位置。

[0006]

进一步地,所述手自一体智能排烟排热系统还包括启动杆,所述启动杆可转动地与所述启动联动杆相连接,所述启动杆具有启动杆初始位置和启动杆预定位置,所述启动杆与所述启动联动杆被配置为:当所述启动杆从所述启动杆初始位置运动至所述启动杆预定位置时,所述启动杆带动所述启动联动杆从所述可接合位置运动至所述非接合位置;并且当所述启动杆从所述启动杆预定位置运动至所述启动杆初始位置时,所述启动杆带动所述启动联动杆从所述非接合位置运动至所述可接合位置。

[0007]

进一步地,所述启动杆能够通过平动位于所述启动杆初始位置或所述启动杆预定位置。

[0008]

进一步地,所述手自一体智能排烟排热系统还包括按压件,所述按压件能够朝向或远离所述启动杆运动。所述按压件与所述启动杆被配置为:当所述按压件朝向所述启动

杆运动时,所述启动联动杆从所述可接合位置运动至所述非接合位置;并且当所述按压件远离所述启动杆运动时,所述启动联动杆从所述非接合位置运动至所述可接合位置。

[0009]

进一步地,所述启动杆上设有孔。所述按压件包括倾斜部,所述倾斜部能够被容纳在所述孔中。

[0010]

进一步地,所述手自一体智能排烟排热系统还包括按压弹性部件,所述按压弹性部件的一端抵靠所述按压件,所述按压弹性部件的另一端抵靠所述启动杆,以为所述按压件远离所述启动杆的运动提供力。

[0011]

进一步地,所述限位装置包括复位杆,所述复位杆垂直于所述底座延伸形成。

[0012]

进一步地,所述手自一体智能排烟排热系统还包括复位弹性部件,所述复位弹性部件的一端与所述限位装置相连接,所述复位弹性部件的另一端与所述底座相连接,以为所述限位件从所述第一位置至所述第二位置的运动提供力。

[0013]

进一步地,所述收纳轮包括收纳轮本体和外齿圈,所述外齿圈沿所述收纳轮本体的周向布置在所述收纳轮本体上,所述外齿圈包括数个棘轮齿。所述限位装置与所述收纳轮被配置为:当所述限位件位于所述第一位置时,所述收纳轮能够沿第一方向转动;并且当所述限位件位于所述第二位置时,所述收纳轮能够沿所述第一方向或与所述第一方向相反的第二方向转动。

[0014]

以下将结合附图对本实用新型的构思、具体结构及产生的技术效果作进一步说明,以充分地了解本实用新型的目的、特征和效果。

附图说明

[0015]

图1是本实用新型的排烟装置的示意图;

[0016]

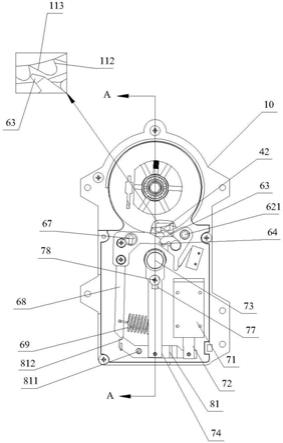

图2是本实用新型的绳控制装置的立体图;

[0017]

图3是本实用新型的绳控制装置的爆炸图;

[0018]

图4是本实用新型的绳控制装置的正视图;

[0019]

图5是本实用新型的绳控制装置沿图4中的a-a线的剖视图;

[0020]

图6是本实用新型的绳控制装置的状态示意图;

[0021]

图7是本实用新型的收纳轮的爆炸图;

[0022]

图8是本实用新型的收纳轮的部分剖视图;

[0023]

图9是本实用新型的行星机构的正视图;

[0024]

图10是本实用新型的减速机构的立体图;

[0025]

图11是本实用新型的减速机构的爆炸图;

[0026]

图12是本实用新型的减速机构低速转动的状态图;

[0027]

图13是本实用新型的减速机构高速转动的状态图;

[0028]

图14是本实用新型的限位装置的正视图;

[0029]

图15是本实用新型的限位装置的爆炸图。

[0030]

附图标号说明:建筑物1、固定窗框2、活动窗3、手柄4、绳5、底座10、底座容腔11、第一盖21、第二盖22、第三盖23、收纳轮40、收纳轮本体41、棘轮齿42、绳容纳部43、内齿圈44、收纳轮容腔45、第一销孔46、分隔板47、调速装置50、减速机构51、行星机构52、转动部件53、减速组件54、限位装置60、限位座61、限位件63、限位弹性部件64、复位杆67、限位联动杆68、

复位弹性部件69、电机主体71、输出杆72、按压件73、启动杆74、按压弹性部件75、孔76、引导孔77、辅助件78、启动联动杆81、减速壁111、第一齿面112、第二齿面113、轴202、减速块511、第二容纳孔403、销412、轴套414、第二销孔415、第一端中空部416、第二端中空部417、转动主体501、转动杆502、传动齿轮503、第二导向件容纳孔504、减速块511、弹性体容纳部512、第一引导件容纳孔513、外侧壁514、内侧壁515、导向件521、减速弹性件531、支架610、第一行星齿轮611、第二行星齿轮612、通孔613、第一转轴621、第二转轴622、连接件811、卡接部812。

具体实施方式

[0031]

以下通过特定的具体实例说明本实用新型的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本实用新型的其他优点与功效。本实用新型还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本实用新型的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0032]

需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本实用新型的基本构想,遂图示中仅显示与本实用新型中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0033]

下面参考附图对本实用新型的实施例进行描述。在以下的附图中,相同的零部件使用同样的附图号。虽然本实用新型中使用表示方向的术语,诸如“上”、“下”等描述实施例,但在此使用这些术语只是为了方便说明,这些术语是基于附图中显示的示例性方位而确定的。由于本实用新型所公开的实施例可以按照不同的方向设置,所以这些表示方向的术语只是作为说明而不应视作为限制。

[0034]

本申请中所使用的诸如“第一”、“第二”等序数词仅仅用于区分和标识,而不具有任何其他含义,如未特别指明则不表示特定的顺序,也不具有特定的关联性。例如,术语“第一盖”本身并不暗示“第二盖”的存在,术语“第二盖”本身也不暗示“第一盖”的存在。

[0035]

如图1所示,建筑物1中设有手自一体智能排烟排热系统,其包括排烟装置和绳控制装置。具体来说,建筑物1的侧墙的上部设有窗洞,用于设置排烟装置。排烟装置包括固定窗框2和活动窗3。固定窗框2设置在窗洞中,并与侧墙固定连接。活动窗3设置在固定窗框2中,并且能够相对于固定窗框2运动。活动窗3具有关闭位置和打开位置。当活动窗3位于关闭位置时,活动窗3与固定窗框2平齐,以使得建筑物1的侧墙的内外空间(即,室内与室外)不通过窗洞连通。当活动窗3位于打开位置时,活动窗3与固定窗框2成角度地布置,以使得活动窗3与固定窗框2之间形成开口,建筑物1的侧墙的内外空间能够通过该开口连通。

[0036]

如图1所示,建筑物1的侧墙上设有绳控制装置,用于容纳和控制绳5。绳5和活动窗3被配置为:当绳5收紧时,活动窗3能够从打开位置向关闭位置运动;当绳5释放时,活动窗3能够从关闭位置向打开位置运动。在本申请中,手柄4的转轴(未示出)能够插入绳控制装置

的第二端中空部417(参见图2)。当使用者转动手柄4时,绳控制装置能够释放或收紧绳5。本领域的技术人员可以理解,本实用新型中的绳5可以是钢丝绳等各种绳。

[0037]

如图2-图6所示,本实用新型的绳控制装置包括底座10、收纳轮40、调速装置、限位装置、启动装置、第一盖21、第二盖22和第三盖23。其中,底座10用于承载收纳轮40、调速装置、限位装置60和启动装置。第一盖21、第二盖22和第三盖23盖合在底座10上,以保护底座10中容纳的各部件。收纳轮40用于收纳绳5,并能够控制绳5的释放或收紧。调速装置设置在底座10与收纳轮40之间,以调节收纳轮40的转速。限位装置60用于对收纳轮40进行限位。限位装置60具有第一位置和第二位置。当限位装置60位于第一位置时,收纳轮40只能沿顺时针方向(即,第一方向)转动。当限位装置60位于第二位置时,收纳轮40能够沿顺时针方向(即,第一方向)或沿逆时针方向(即,第二方向)转动。启动装置用于控制限位装置60从第一位置运动至第二位置。

[0038]

下面结合图2-图15描述本实用新型的绳控制装置中各部件的具体结构:

[0039]

如图2-图6所示,底座10限定底座容腔11。底座容腔11的上部大致为圆形,下部大致为矩形,其上部的圆形具有中心轴线x。底座容腔11用于容纳收纳轮40和调速装置50。底座容腔11中设有减速壁111。减速壁111大致为圆环,其与底座容腔11的上部的圆形容腔共轴设置。也就是说,减速壁111也具有中心轴线x。减速壁111具有中空部,用于容纳减速机构51。减速壁111与减速机构51形成减速装置。

[0040]

如图2-图8所示,收纳轮40包括收纳轮本体41、轴套414和销412。收纳轮本体41大致为圆柱体,并具有收纳轮轴线。当收纳轮40与底座10装配到位时,收纳轮轴线与中心轴线x共轴设置。收纳轮本体41的周向侧壁上设有绳容纳部43,其从收纳轮本体41的周向侧壁向收纳轮轴线凹陷形成。绳容纳部43用于容纳绳5。收纳轮本体41的周向侧壁上设有第一销孔46,用于接收销412。收纳轮本体41的周向侧壁的左端设有外齿圈。外齿圈中的每一个齿为棘轮齿42。棘轮齿42被配置为能够使得收纳轮本体41的左部形成棘轮,并且该棘轮能够与限位装置60中的限位件63相配合。更具体地说,棘轮齿42中的每个齿具有第一齿面112和第二齿面113。第一齿面112大致沿收纳轮本体41的径向延伸而成。第二齿面113与第一齿面112呈锐角布置,并且在顺时针方向上,第二齿面113位于第一齿面112的下游。限位装置60具有第一位置和第二位置。当限位装置60位于第一位置时,限位件63的自由端接触棘轮齿42,以使得收纳轮40只能够绕中心轴线x沿顺时针方向(即,第一方向)转动。当限位装置60位于第二位置时,限位件63不接触棘轮齿42,以使得收纳轮40能够绕中心轴线x沿顺时针方向(即,第一方向)或逆时针方向(即,第二方向)转动。

[0041]

需要说明的是,在本实用新型的示例中,当收纳轮40绕中心轴线x沿顺时针方向转动时,绳5被收紧,并且当收纳轮40绕中心轴线x沿逆时针方向转动时,绳5被释放。

[0042]

如图2-图8所示,收纳轮容腔45沿收纳轮轴线贯穿收纳轮本体41。收纳轮容腔45中设有竖向设置的分隔板47,以将收纳轮容腔45分为左右两部分。收纳轮容腔45的左部分用于容纳行星机构52。分隔板47具有与收纳轮轴线共轴设置的通孔,用于接收轴套414。收纳轮容腔45的侧壁的左端设有内齿圈44,用以与行星机构52中的第一行星齿轮611和第二行星齿轮612相啮合。轴套414大致为圆柱体,并且与收纳轮本体41共轴设置在收纳轮容腔45中。轴套414的两端分别具有向内凹陷的中空部。其中,第一端中空部416用于接收转动杆502,第二端中空部417用于接收手柄4的转轴(未示出)。轴套414上具有竖向贯穿的第二销

孔415,用于接收销412。当轴套414穿过分隔板47上的通孔后,销412穿过第一销孔46和第二销孔415,以将销412保持在位。当轴套414转动时,收纳轮40也会转动。换句话说,手柄4的转动能够带动收纳轮40转动。

[0043]

如图9所示,行星机构52被容纳在收纳轮容腔45的左部分中。行星机构52包括支架610、和两个行星齿轮(即,第一行星齿轮611和第二行星齿轮612)。第一行星齿轮611和第二行星齿轮612设置在支架610的同一侧,并且与支架610相连接。支架610上设有通孔613,以使得减速机构51中的传动齿轮503能够从支架610的后侧穿过通孔613后与第一行星齿轮611和第二行星齿轮612相啮合。此外,第一行星齿轮611和第二行星齿轮612还与收纳轮40中的内齿圈44相啮合。

[0044]

如图2-图13所示,调速装置包括减速机构51,其容纳在减速壁111围成的容腔中(即,中空部中)。减速机构51包括转动部件53和减速组件54。转动部件53包括转动主体501、转动杆502和传动齿轮503。其中,转动主体501大致为圆柱形,其具有转动轴线。转动主体501与减速壁111同轴设置。转动主体501的侧壁上设有沿其圆周方向均布的四个第二导向件容纳孔504,分别用于接收四个导向件521。转动杆502与转动主体501共轴设置。转动杆502的端部由收纳轮40的第一端中空部416接收,并且转动杆502能够相对于轴套414转动。传动齿轮503设置在转动杆502上,以使得传动齿轮503的转动能够带动转动主体501转动。

[0045]

减速组件54包括四个减速块511、四个导向件521和减速弹性件531。四个减速块511环绕转动主体501布置。四个减速块511中每一个的具体结构相同。优选地,减速块511由金属制成。具体来说,减速块511大致为扇形柱体。其具有弧形的外侧壁514和内侧壁515。内侧壁515的弧度与转动主体501的侧壁的弧度相同。减速块511上设有第一引导件容纳孔513。第一引导件容纳孔513从内侧壁515沿径向向外侧壁514延伸形成,用于容纳导向件521。减速块511上还设有弹性体容纳部512。弹性体容纳部512从外侧壁514沿周向向内侧壁515延伸形成,用于容纳减速弹性件531的一部分。四个导向件521中每一个的具体结构相同。具体来说,导向件521大致为圆柱体,其一端容纳在转动主体501的第二导向件容纳孔504中,另一端容纳在第一引导件容纳孔513中,从而使得四个减速块511与转动部件53可移动地连接在一起。当转动部件53和减速组件54装配到位时,四个减速块511能够分别沿四个导向件521相对于转动部件53运动。减速弹性件531为环形。其环绕四个减速块511设置,并且被容纳在四个减速块511上的弹性体容纳部512中。

[0046]

当减速机构51、行星机构52和收纳轮40装配就位时,使用者转动手柄4,手柄4带动收纳轮40转动。由于收纳轮40中的内齿圈44与第一行星齿轮611和第二行星齿轮612相啮合,并且第一行星齿轮611和第二行星齿轮612与传动齿轮503相啮合,因此当收纳轮40转动时,收纳轮40的内齿圈44转动,从而带动两个行星齿轮转动。两个行星齿轮的转动带动减速机构51中的传动齿轮503转动,从而使得转动主体501转动。当使用者转动手柄4时,收纳轮40的转动速度与使用者转动手柄4的速度是相同的。两个行星齿轮能够加速传动齿轮503的转动,从而使得传动齿轮503的转动速度大于收纳轮40的转动速度。

[0047]

减速组件54的减速原理基于传动齿轮503的转动速度。下面参考图12-图13描述减速组件54的减速原理:

[0048]

图12为减速机构51中的转动部件53低速转动的状态图。如图12所示,转动部件53与四个减速块511正在低速转动。四个减速块511转动的同时受到离心力,分别沿四个导向

件521远离转动部件53。减速弹性件531被远离转动部件53的四个减速块511张开。产生形变的减速弹性件531对四个减速块511产生朝向转动部件53的收缩力。此时,四个减速块511在方向相反的离心力和收缩力的作用下保持在位。由于转动部件53的转速较慢,因此四个减速块511还未接触减速壁111。转动部件53能够保持其自身的转速转动。此时,使用者转动手柄4的速度就是手柄4的真实转动速度。

[0049]

图13为减速机构51中的转动部件53高速转动的状态图。如图13所示,转动部件53与四个减速块511正在高速转动。四个减速块511转动的同时受到离心力,分别沿四个导向件521远离转动部件53。减速弹性件531被远离转动部件53的四个减速块511张开。由于四个导向件521绕轴202的转动较快,因此四个导向件521受到的离心力大于减速弹性件531产生的收缩力,四个减速块511接触减速壁111。接触减速壁111的四个减速块511受到减速壁111对其施加的摩擦力,从而导致四个减速块511绕轴202的轴线的转动变慢。由于四个减速块511分别通过四个导向件521与转动部件53可相对移动地连接在一起,因此四个减速块511的转动变慢会使转动部件53的转动也变慢。由此,转动部件53的转速降低。转速降低的转动部件53限制收纳轮40的转动,从而使得使用者感受到较大的转动阻力。此时,使用者虽然转动手柄4,但使用者会感受到转动阻力,以使得使用者较慢地转动手柄4。

[0050]

本实用新型的绳控制装置中的减速机构51能够适应于手柄4的运动速度使收纳轮40的转动速度减慢。也就是说,当手柄4的转速较慢时,减速机构51不对收纳轮40减速。当手柄4的转速较快时,减速机构51对收纳轮40减速,并且当手柄4的转速越快时,四个减速块511抵靠减速壁111的力越大,减速壁111对其产生的摩擦力也就越大,相应地,减速机构51对收纳轮40的减速程度就越大。

[0051]

需要说明的是,虽然本申请中示出了四个减速块511、四个导向件521和与之对应的四个第二导向件容纳孔504以及四个第二容纳孔403,但本领域的技术人员可以理解,至少两个减速块511以及与其匹配数量的导向件521、第二导向件容纳孔504以及第二容纳孔403都在本实用新型的保护范围内。

[0052]

还需要说明的是,虽然本申请中示出了两个行星齿轮,但本领域的技术人员可以理解,至少一个行星齿轮都在本实用新型的保护范围内。

[0053]

为了防止减速壁111的磨损,减速壁111的内侧壁可以设置垫片,用以与减速块511接触。

[0054]

如图2-图6和图14-图15所示,启动装置和限位装置60容纳在底座10的下部的矩形容腔中。限位装置60包括限位座61、限位件63、限位弹性部件64、限位联动杆68、复位弹性部件69。限位装置60具有第一位置和第二位置。相应地,限位装置60中的限位座61、限位件63和限位联动杆68也具有第一位置和第二位置。其中,限位座61可绕限位轴线y可转动地连接在底座10上。更具体地说,限位座61通过第一转轴621可转动地与底座10相连接。通过转动,限位座61可以从第一位置运动至第二位置,或者从第二位置运动至第一位置。限位件63的第一端通过第二转轴622可转动地与限位座61相连接。限位件63的第二端为自由端,用于接触棘轮齿42,从而限定收纳轮40的转动方向。限位弹性部件64用于提供限位件63位于第一位置时抵住棘轮齿42的力,以阻碍收纳轮40沿逆时针方向转动。具体来说,限位弹性部件64的一端与限位座61相连接,限位弹性部件64的另一端与限位件63相连接。当限位装置60位于第一位置时,限位弹性部件64对限位件63产生力,以将限位件63的第二端抵在棘轮齿42

上。当收纳轮40沿逆时针方向转动时,第一齿面112接触限位件63的第二端,并被限位件63抵住而无法沿逆时针方向转动。当收纳轮40沿顺时针方向转动时,第二齿面113接触限位件63的第二端,第二齿面113对限位件63施加朝向限位弹性部件64的力,以使得限位件63朝向限位弹性部件64运动,从而使得限位件63能够越过一个棘轮齿42上的第二齿面113,并接触相邻的一个棘轮齿42上的第二齿面113。由此,当限位装置60位于第一位置时,收纳轮40只能沿顺时针方向(即,第一方向)转动,而不能沿逆时针方向转动。限位联动杆68大致沿上下方向布置。限位联动杆68的第一端(即,上端)与限位座61相连接,以使得当限位装置60绕第一转轴621转动时,限位联动杆68能够一同绕第一转轴621转动。复位弹性部件69的一端与限位联动杆68的下部相连接,另一端与底座10相连接,用于为限位装置60从第一位置向第二位置的运动提供驱动力。具体来说,当限位装置60位于第一位置时,复位弹性部件69处于拉伸状态。

[0055]

如图14-图15所示,限位装置60上还设有复位杆67。复位杆67垂直于底座10所在的平面设置。具体来说,复位杆67的一端连接在限位座61上,另一端为自由端,以便于使用者拨动。在本实用新型中,复位杆67能够穿过第三盖23的第三盖通孔,以便于使用者操作。

[0056]

如图3-图6所示,启动装置包括电动启动装置、手动启动装置和启动联动杆81。电动启动装置包括电机。电机具有电机主体71和输出杆72。输出杆72能够相对于电机主体71运动。输出杆72具有输出杆初始位置和输出杆预定位置,并能够通过上下移动位于输出杆初始位置或输出杆预定位置。当电机启动时,输出杆72能够相对电机主体71朝上运动,并从输出杆初始位置到达输出杆预定位置。在到达输出杆预定位置后,输出杆72能够相对电机主体71朝下运动,回到输出杆初始位置。手动启动装置包括按压件73、启动杆74和按压弹性部件75。具体来说,参考图5所示,按压件73垂直于底座10所在的平面设置。按压件73的中部为倾斜部,并且右端为较细的自由端。启动杆74大致沿上下方向布置,并具有启动杆初始位置和启动杆预定位置。启动杆74通过上下移动(即,平动)能够位于启动杆初始位置或启动杆预定位置。启动杆74上具有孔76。按压件73的自由端部容纳在孔76中。按压弹性部件75设置在按压件73与启动杆74之间,以使得按压件73远离启动杆74。按压件73中的倾斜部与启动杆74上的孔76相配合,以使得当使用者按压按压件73时,按压件73朝向启动杆74的运动带动启动杆74向上运动,并达到启动杆预定位置。按压弹性部件75被配置为:当使用者释放按压件73时,按压弹性部件75对按压件73施加力,从而使得按压件73远离启动杆74,启动杆74向下运动至启动杆初始位置。启动杆74上还设有引导孔77。引导孔77大致沿上下方向布置在启动杆74上。辅助件78穿过引导孔77与底座10相连接,以辅助启动杆74沿上下方向的运动。启动联动杆81设置在底座容腔11的下部,并且大致平行于底座容腔11的底边布置。启动联动杆81可转动地连接在底座10上,并且具有可接合位置和非接合位置。通过转动,启动联动杆81能够位于可接合位置或非接合位置。具体来说,启动联动杆81的左端设有卡接部812,用于接收限位联动杆68的第二端(即,下端)。启动联动杆81通过连接件811连接在底座10上,并能够绕连接件811转动。手动启动装置的启动杆74的下端与启动联动杆81的右部相连接,以使得当使用者按压按压件73时,启动杆74的向上移动能够带动启动联动杆81绕连接件811绕逆时针方向转动,以从可接合位置运动至非接合位置。电动启动装置的输出杆72的下端与启动联动杆81的右部相连接,以使得当电机启动时,输出杆72的向上移动能够带动启动联动杆81绕连接件811绕逆时针方向转动。由此,不论是电动启动装置或手动启动装

置,都能够带动启动联动杆81绕连接件811绕逆时针方向转动,以从非接合位置运动至可接合位置。

[0057]

本领域的技术人员可以理解,启动装置不限于包括本实用新型中描述的电动启动装置和手动启动装置来使启动联动杆81在非接合位置和可接合位置之间运动。作为一个示例,启动装置也可以包括熔断装置。熔断装置包括金属片和熔断启动件。当室内的温度大于预定值时(例如,室内处于着火状态),金属片被熔断,熔断启动件与启动联动杆81相连接并使启动联动杆81绕连接件811绕逆时针方向转动,以从非接合位置运动至可接合位置。

[0058]

下面参考图4和图6描述绳控制装置的具体结构和应用过程:

[0059]

当建筑物1的室内环境为正常状态(即,非着火状态)时,活动窗3位于关闭位置。此时,启动杆74位于启动杆初始位置、输出杆72位于输出杆初始位置、启动联动杆81位于可接合位置并且限位装置60位于第一位置。由于限位联动杆68的卡接部812抵住启动联动杆81的第二端(即,下端),因而各部件可以被保持在位。限位装置60中的限位件63的自由端抵住棘轮齿42,以使得收纳轮40只能沿顺时针方向转动,而顺时针方向转动的收纳轮40只能收紧绳5。换句话说,顺时针方向转动的收纳轮40只能将绳5收得更紧。由此,当建筑物1的室内环境为正常状态时,活动窗3能够被保持在关闭位置。

[0060]

当建筑物1的室内环境温度升高(即,着火状态)时,控制装置(未示出)能够对电机发出信号,控制电机启动。当电机启动时,输出杆72能够从输出杆初始位置运动至输出杆预定位置,以使得启动联动杆81绕连接件811沿逆时针方向从可接合位置运动至非接合位置。启动联动杆81的卡接部812不再抵住限位联动杆68的第二端(即,下端)。限位联动杆68在复位弹性部件69的作用下带动限位装置60绕第一转轴621沿逆时针方向从第一位置运动至第二位置。限位件63的自由端不再抵住棘轮齿42,以使得收纳轮40能够沿逆时针方向转动。使用者沿逆时针方向转动手柄4,以转动收纳轮40释放绳5。绳5不再限制活动窗3,活动窗3从关闭位置向打开位置运动。由此,活动窗3被打开,室内的烟雾可以被排出建筑物1。

[0061]

需要说明的是,当电机启动后,输出杆72相对电机主体71朝上运动(即,从输出杆初始位置运动至输出杆预定位置)以使启动联动杆81到达非接合位置并且使限位装置60到达第二位置后,输出杆72相对电机主体71朝下运动(即,从输出杆预定位置运动至输出杆初始位置)。输出杆72带动启动联动杆81绕连接件811沿顺时针方向转动回可接合位置。

[0062]

在本实用新型的绳控制装置中,使用者也可以在室内环境温度升高(即,着火状态)时按压按压件73来使打开活动窗3。具体来说,使用者按压按压件73,按压件73的倾斜部对启动杆74施加力,以使得启动杆74从启动杆初始位置运动至启动杆预定位置。启动杆74带动启动联动杆81绕连接件811沿逆时针方向从可接合位置运动至非接合位置。启动联动杆81的卡接部812不再抵住限位联动杆68的第二端(即,下端)。限位联动杆68在复位弹性部件69的作用下带动限位装置60绕第一转轴621沿逆时针方向第一位置运动至第二位置。限位件63的自由端不再抵住棘轮齿42,以使得收纳轮40能够沿逆时针方向转动。使用者沿逆时针方向转动手柄4,以转动收纳轮40释放绳5。绳5不再限制活动窗3,活动窗3从关闭位置向打开位置运动。由此,活动窗3被打开,室内的烟雾可以被排出建筑物1。

[0063]

需要说明的是,在使用者按压按压件73后,按压弹性部件75会对按压件73施加力,以使得按压件73远离启动杆74。启动杆74不再受到按压件73按压而从启动杆预定位置运动至启动杆初始位置,并且带动启动联动杆81绕连接件811沿顺时针方向从非接合位置运动

至可接合位置。

[0064]

可以理解,不论通过电动启动装置还是手动启动装置来开启活动窗3,此时启动联动杆81都已经回到可接合位置。但由于限位装置60仍位于第二位置,因此此时收纳轮40即能够沿顺时针方向转动,也可以沿逆时针方向转动。

[0065]

当建筑物1的室内环境恢复正常状态(即,非着火状态)时,使用者可以沿顺时针方向转动手柄4,以使得收纳轮40沿顺时针方向转动,从而收紧绳5。随着绳5的收紧,活动窗3会从打开位置运动至关闭位置。当活动窗3到达关闭位置后,使用者向上拉动复位杆67,以使限位装置60绕第一转轴621从第二位置运动至第一位置。当限位装置60运动至第一位置时,限位联动杆68重新接合位于可接合位置的启动联动杆81。限位联动杆68被启动联动杆81的卡接部812抵住,从而保持在第一位置。

[0066]

本实用新型的手自一体智能排烟排热系统机构紧凑、操作简单,尤其在发生故障(例如,控制装置信号传输错误,电机机构的电源被切断等)时,通过使用者的手动操作,就可以打开或关闭活动窗3。具体来说,使用者通过按动手动启动装置中的按压件73就能够使限位装置60释放收纳轮40。使用者转动手柄4即可释放绳5,从而打开活动窗3。当需要关闭活动窗3时,使用者转动手柄4即可收紧绳5,从而关闭活动窗3。随后使用者向上拨动复位杆67,以使得限位装置60回复第一位置以限制收纳轮40沿第二方向的转动,从而将活动窗3保持在位。

[0067]

需要说明的是,虽然本实用新型中设置了按压件73和启动杆74以带动启动联动杆81转动,但本领域的技术人员可以理解,在其他实施例中,可以在启动杆74或启动联动杆81上设置操作手柄。当启动杆74上设置操作手柄时,使用者上下移动启动杆74即可使启动联动杆81在可接合位置和非接合位置之间运动。当启动联动杆81上设置操作手柄时,使用者转动启动联动杆81即可使启动联动杆81在可接合位置和非接合位置之间运动。

[0068]

上述实施例仅例示性说明本实用新型的原理及其功效,而非用于限制本实用新型。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本实用新型的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本实用新型所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本实用新型的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1