一种机器人的制作方法

本发明涉及人工智能设备,特别涉及一种机器人。

背景技术:

1、随着人工智能技术的发展,机器人已经开始进入家庭场景,尤其是具有儿童教育和陪伴角色的机器人备受家长和市场热捧,然而,现有的机器人动作不够灵活。

技术实现思路

1、为解决常规机器人动作不够灵活的问题,本发明实施例提供一种机器人。

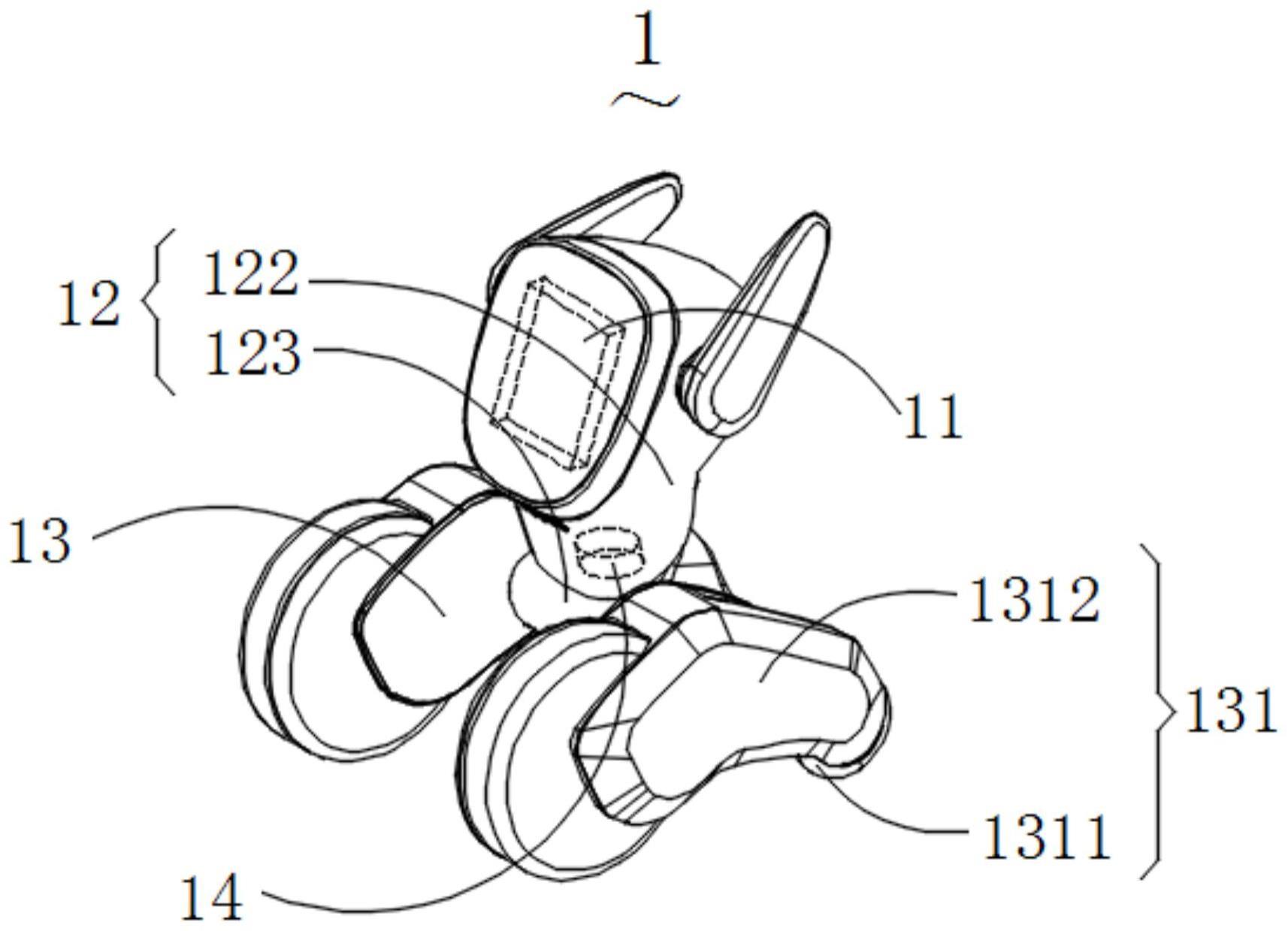

2、为了解决上述技术问题,本发明实施例提供一种机器人,所述机器人包括控制系统、躯干模块及与所述躯干模块连接的腿部模块;所述腿部模块包括至少一个腿部组件,所述腿部组件进一步包括多个连接的移动元件,所述控制系统可控制至少一个所述移动元件在离地翘起与着地接触的状态之间切换,以改变所述机器人的整体状态。

3、在一些实施例中,所述躯干模块包括第一动作组件,所述第一动作组件的输出端与所述腿部模块传动连接。

4、在一些实施例中,所述腿部模块包括至少两个所述腿部组件,至少两个所述腿部组件分设于所述躯干模块的相对两侧,所述躯干模块可相对所述腿部组件转动。

5、在一些实施例中,所述腿部组件还包括连接多个所述移动元件的轮架,所述控制系统通过控制所述轮架相对所述躯干模块转动,使所述移动元件在离地翘起与着地接触的状态之间切换。

6、在一些实施例中,所述轮架包括多个连接段及用于连接所述连接段的关节件,所述控制系统可控制多个所述连接段之间通过所述关节件相对活动。

7、在一些实施例中,所述轮架包括第一结构件,所述第一结构件与所述躯干模块转动连接,所述第一结构件远离所述躯干模块一侧与多个所述移动元件转动连接。

8、在一些实施例中,所述轮架包括第二结构件和第三结构件;

9、所述第二结构件与所述躯干模块转动连接,所述第二结构件远离所述躯干模块一侧与至少一个移动元件转动连接;

10、所述第三结构件与所述躯干模块转动连接,所述第三结构件远离所述躯干模块一侧与至少一个移动元件转动连接。

11、在一些实施例中,所述轮架还包括伸缩机构;

12、所述伸缩机构一端与所述第二结构件活动连接,另一端与所述第三结构件活动连接,用于控制第一夹角的角度变化,其中所述第一夹角为所述第二结构件和所述第三结构件形成的开口背离所述躯干模块夹角。

13、在一些实施例中,所述第二结构件和所述第三结构件通过同一转轴与所述躯干模块转动连接,且所述第三结构件位于所述第二结构件和所述躯干模块之间。

14、在一些实施例中,所述轮架包括第四结构件和第五结构件;

15、所述第四结构件一端与所述躯干模块铰接,另一端与所述第五结构件铰接,所述第五结构件与多个移动元件转动连接;

16、所述控制系统通过所述第四结构件和所述第五结构件调节两个移动元件的距离和/或两个移动元件之间所成夹角,其中两个移动元件相对设置于所述躯干模块两侧。

17、在一些实施例中,所述腿部模块包括两个所述腿部组件,分别定义两个所述腿部组件为第一腿部组件及第二腿部组件;所述第一腿部组件包括第一轮架及设置于所述第一轮架上的所述移动元件,定义设置于所述第一轮架上的所述移动元件为第一移动元件,所述第一移动元件的数量为至少两个,且所述第一移动元件分设于所述第一轮架的相对两端;所述第二腿部组件包括第二轮架及设置于所述第二轮架上的移动元件,定义设置于所述第二轮架上的所述移动元件为第二移动元件,所述第二移动元件的数量为至少两个,且所述第二移动元件分设于所述第二轮架的相对两端。

18、在一些实施例中,所述第一移动元件的数量为两个,且两个所述第一移动元件中至少一个为驱动轮,定义所述驱动轮为第一驱动轮,所述控制系统可控制所述第一驱动轮转动。

19、在一些实施例中,所述第二移动元件的数量为两个,且两个所述第二移动元件中至少一个为驱动轮,定义所述驱动轮为第二驱动轮,所述控制系统可控制所述第二驱动轮转动。

20、在一些实施例中,所述第一动作组件包括多个所述输出端,每一所述输出端对应与一所述轮架传动连接。

21、在一些实施例中,多个所述输出端由同一驱动件同时驱动或多个驱动件分别驱动。

22、在一些实施例中,所述第一动作组件包括设置于所述躯干模块相对两端的两个所述输出端,两个所述输出端由两个驱动件分别驱动,定义两个所述输出端为第一输出端及第二输出端,所述第一输出端与所述第一轮架传动连接,所述第二输出端与所述第二轮架传动连接。

23、在一些实施例中,所述机器人还包括感测系统,所述感测系统监测所述机器人的组件姿态及位置状态,所述控制系统根据所述组件姿态及所述位置状态得到所述机器人的整体状态,当所述整体状态为倾倒状态或倾斜状态时,所述控制系统控制所述躯干模块相对所述腿部模块转动和/或所述移动元件转动以使所述机器人自主平衡。

24、在一些实施例中,所述感测系统包括角度检测件,所述角度检测件检测所述腿部模块与所述躯干模块之间的相对角度,所述控制系统根据所述相对角度得到所述机器人的组件姿态。

25、在一些实施例中,所述感测系统还包括第一感测组件,所述第一感测组件监测所述机器人的重心相对地面的位置关系以得到所述机器人的位置状态,所述控制系统根据所述位置状态及所述组件姿态判定所述机器人是否有倾倒趋势,当所述机器人有倾倒趋势时,所述控制系统控制所述躯干模块相对所述腿部模块转动和/或所述移动元件转动,使所述机器人产生与倾倒方向相反的方向的扭矩以防止所述机器人倾倒。

26、在一些实施例中,所述控制系统还根据所述位置状态及所述组件姿态判定所述机器人是否为倾倒状态,当所述机器人为倾倒状态时,所述控制系统控制所述躯干模块相对所述腿部模块转动和/或所述移动元件转动以使所述机器人呈站立状态。

27、在一些实施例中,所述第一感测组件通过监测所述躯干模块的重心相对所述地面的位置关系得到躯干位置信息,所述控制系统根据所述躯干位置信息及所述组件姿态得到腿部位置信息,且所述控制系统根据所述躯干位置信息及所述腿部位置信息得到所述机器人的位置状态。

28、在一些实施例中,所述第一感测组件包括躯干检测件及腿部检测件,所述躯干检测件通过监测所述躯干模块的重心相对所述地面的位置关系得到躯干位置信息,所述腿部检测件通过监测所述腿部模块的重心相对所述地面的位置关系得到腿部位置信息,所述控制系统根据所述躯干位置信息及所述腿部位置信息得到所述机器人的位置状态。

29、在一些实施例中,所述躯干模块包括活动连接的头面组件和身体组件,所述身体组件连接所述头面组件与腿部模块,所述身体组件相对所述腿部模块转动带动所述头面组件相对所述腿部模块转动。

30、与现有技术相比,本发明实施例提供的一种机器人具有以下优点:

31、1、本发明实施例提供的机器人,包括控制系统、躯干模块及与躯干模块连接的腿部模块,通过控制系统可控制至少一个移动元件在离地翘起与着地接触的状态之间切换的设计,从而可改变机器人的整体状态,使得机器人的动作更加灵活多变。例如,当全部移动元件着地接触时机器人处于俯趴姿态,仿生萌宠全脚撑地的样子,当部分移动元件离地翘起时机器人处于站立状态,仿生萌宠部分脚站立部分脚抬起的样子,机器人的动作更加灵活丰富,为人机交互深入推进提供了基础条件。此外,控制系统可控制至少一个移动元件在离地翘起与着地接触的状态之间切换的设计,使得机器人能够适应更复杂的环境,例如机器人可通过控制部分移动元件离地翘起以绕过有障碍物,或在机器人有倾斜的趋势时通过将离地翘起的移动元件切换为着地接触的状态以防止机器人倾倒。可见,控制系统可控制至少一个移动元件在离地翘起与着地接触的状态之间切换的设计,大大提高了机器人动作的灵活性、适应性及可靠性。

32、2、本发明实施例提供的机器人,通过设置输出端与腿部模块传动连接的第一动作组件,使得腿部模块能够相对躯干模块活动,从而使得机器人可实现躯干模块及腿部模块可分别动作或根据需要实现二者中仅一个模块动作的功能,从而进一步有效提高了机器人运动、动作的灵活性和对于环境的适应性,也进一步增强了机器人的表现力,使得机器人更加符合仿生化的要求。

33、3、本发明实施例提供的机器人,通过至少两个腿部组件在分设于躯干模块的相对两侧的设计,使得机器人更易保持平衡稳定,进一步提高了机器人对于不同地形的适应能力。此外,腿部组件在分设于躯干模块的相对两侧的设计,使得躯干模块的重心可相对离地面更近,从而降低了机器人整体的重心高度,进一步提高了机器人的稳定性,使之不易倾倒,从而进一步提高了机器人对于环境的适应能力。

34、4、本发明实施例提供的机器人,通过设置连接多个移动元件的轮架,使得控制系统可通过控制轮架相对躯干模块转动而使移动元件在离地翘起与着地接触的状态之间切换,从而实现机器人整体状态的改变。轮架的设计使得同一腿部组件中的多个移动元件可关联活动,从而使得机器人的动作更加丰富,例如通过一腿部组件上部分着地接触的移动元件支撑其余移动元件离地翘起,从而使得机器人可完成部分移动元件为着地接触的状态同时部分移动元件为离地翘起的状态的动作。此外,通过轮架将一个腿部组件中的多个移动元件连接的方式更便于多个移动元件的同步运动,从而进一步提高了机器人运动的稳定性。可见,轮架的设置进一步提高了机器人动作的丰富性及稳定性。

35、5、本发明实施例提供的机器人,通过将轮架设计为多个连接段通过关节件可相对活动的方式,使得轮架与轮架上的移动元件之间的动作方式更加多样化,也即腿部组件的动作更加灵活多变,例如,机器人可以实现通过关节件着地接触而支撑躯干模块及其他腿部组件的。此外,连接段通过关节件活动连接的方式使得机器人在不平整的地面上运动时或重心不稳定时,还可通过连接段之间的相对活动而调节机器人的重心,从而使得机器人的稳定性更高。

36、6、本发明实施例提供的机器人,通过设置两个腿部组件且多个移动元件分设于每一腿部组件相对两端的设计,进一步保证了机器人整体设计的对称性,从而保证了机器人的重心相对两个腿部组件而言较为居中,使得机器人整体稳定性更高,从而亦使得机器人能够稳定地实现更多相对复杂的动作,也使得机器人动作时能够延展的角度相对更大,从而进一步提高了机器人动作的灵活性和丰富性。此外,多个移动元件分设于每一腿部组件相对两端的设计,保证了每一腿部组件均可以实现一端着地接触同时另一端离地翘起的动作,从而进一步保证了机器人的动作多样性。

37、7、本发明实施例提供的机器人,通过两个第一移动元件中至少一个为驱动轮的设计,使得机器人可在第一腿部组件的驱动下运动。此外,通过两个第二移动元件中至少一个为驱动轮的设计,使得机器人亦可在第二腿部组件的驱动下运动。从而保证了机器人的运动灵活性。

38、8、在本发明实施例提供的机器人中,通过设置多个输出端且每一输出端对应与一轮架传动连接的设计,保证了每一轮架均可在输出端的驱动下相对躯干模块转动,从而进一步提高了机器人的动作灵活性。当多个输出端由同一驱动件同时驱动时,多个轮架可同步动作,从而可实现如多个轮架的同一端同时着地接触且另一端同时离地翘起等动作。当多个输出端由多个驱动件分别驱动时,多个轮架还可自主动作,从而可实现如仅一个轮架的一端着地接触且另一端离地翘起同时其他轮架均两端着地接触的动作。进一步地,对应于两个腿部组件,通过设置由两个驱动件分别驱动的输出端的设计,保证了两个腿部组件均可在输出端的驱动下分别自主动作,进一步提高了机器人动作的灵活性,同时使机器人的仿生效果更好。

39、9、在本发明实施例提供的机器人中,通过设置感测系统,使得机器人可通过感测系统监测机器人的重心相对腿部模块及地面的位置关系,和/或,机器人可通过感测系统检测移动元件的转动状态,也即感测系统可监测机器人的动作情况、姿态情况。从而使得控制系统可根据感测系统的监测结果判断机器人的稳定状态,并根据当前机器人的稳定状态控制躯干模块相对腿部模块转动和/或控制移动元件转动,以根据实际需要调整机器人的重心及动作、姿态,从而使得机器人能够实现自主平衡的功能。故感测系统配合控制系统,大大提高了机器人的稳定性、灵活性和环境适应性,进一步保证了机器人能够在更加复杂地环境中自主运行及动作。

40、10、在本发明实施例提供的机器人中,第一感测组件能够监测机器人的重心相对腿部模块及地面的位置关系,从而使得控制系统可据此得知机器人是否有倾倒的趋势,也即控制系统可根据第一感测组件的监测结果判定机器人当前重心是否稳定。若控制系统判断机器人当前重心不稳而可能将发生倾倒问题,则控制系统可控制躯干模块相对腿部模块转动从而产生与机器人倾倒方向相反方向的扭矩,以防止机器人倾倒,从而使得机器人能够自主平衡。此外,控制系统还可根据第一感测组件的监测结果判定机器人是否已经为倾倒状态,若控制系统判断机器人当前已经为倾倒状态,则控制系统可控制躯干模块相对腿部模块转动和/或移动元件转动,从而改变机器人的动作姿态,使机器人能够恢复站立状态,进一步保证了机器人的自主平衡能力。可见,第一感测组件配合控制系统的设计,不仅能够防止机器人倾倒而使得机器人稳定性更高,还能够在机器人已发生倾倒时使机器人自主恢复站立状态,从而有效保证了机器人的稳定性、可靠性及环境适应性。

41、11、在本发明实施例提供的机器人中,身体组件连接头面组件与腿部模块,且身体组件相对腿部模块转动带动头面组件相对腿部模块转动的设计,使得机器人的头面组件可通过身体组件转动而相对腿部模块转动的设计,进一步提高了机器人动作的丰富性及灵活性,同时使得机器人的仿生化效果更佳。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!