一种新型大容量立式聚酯熔体过滤器的制作方法

1.本实用新型涉及化工化纤纺丝设备领域,尤其涉及一种新型大容量立式聚酯熔体过滤器。

背景技术:

2.长期以来,由于聚酯熔体过滤器设计不尽完美,导致年产120万吨聚酯工序的熔体过滤器放流不合理,进而影响切换过滤器后纺丝生产,造成极大的浪费。聚酯熔体过滤器有预过滤器和预过滤器之分,实际生产过程中需要定期的对预过滤器和终过滤器进行切换以保证熔体质量的稳定。以年产20万吨聚酯装置生产情况为例:因聚酯熔体过滤器不合理,切换后造成多起纺丝质量下降事件,因色泽、毛丝降等数量达635045.2kg,其中因轻微色泽不做降等处理产品有21120kg。聚酯切换终过滤器时,每次切换排气放流多达22槽,切换预过滤器时,每次切换排气放流多达12槽聚酯熔体,方能够使聚酯熔体正常。在聚酯熔体过滤器切换以后,fdy纺丝平均8小时内飘丝断头率增加,消耗大增,这一部分因处于短时间段落因素没有详细统计。

3.参阅图1,目前的小容量熔体过滤器是卧式,排气结构安装方式是在出料管道上连接排气支管14,排气支管出口处设置排气单向阀15,若大容量熔体过滤器若仍采用排气阀安装在出料管道上的技术方案,就会有大量的降解物质和聚酯熔体积聚在排气支管中,在切换过滤器时,没有剥离的降解物质还会粘附新的聚酯,在长时间高温后又变成沾附的降解物质,会影响下一次切换,周而复始,这样熔体直纺过程中熔体过滤器排气放流时排放的聚酯熔体数量较大,降解物质对切换后聚酯熔体的“污染”严重,将会导致大批量丝饼降等和多断现象,稳定性差。

4.因此,亟需一种新的技术方案解决以上至少一个问题。

技术实现要素:

5.鉴于上述不足,本实用新型一个目的是提供一种新型大容量立式聚酯熔体过滤器,减少排气放流时排放的聚酯熔体,减少降解物质对切换后聚酯熔体的“污染”,避免纺丝异常。

6.为了实现上述技术至少一个目的,达到上述的技术要求,本实用新型所采用的技术方案是:

7.一种新型大容量立式聚酯熔体过滤器,其特征在于,包括间隔设置的第一过滤壳体、第二过滤壳体、第一切换机构、第二切换机构,所述第一过滤壳体内可拆卸设有第一滤芯组件,所述第二过滤壳体内可拆卸设置有第二滤芯组件,所述第一过滤壳体上设有第一进料管和第一出料管,所述第二过滤壳体上设有第二进料管和第二出料管,所述第一进料管和第一出料管与所述第一过滤壳体的内部连通,所述第二进料管和第二出料管和与所述第二过滤壳体的内部连通,所述第一切换机构上设有第一进口和第二进口,所述第二切换机构上设有第三进口和第四进口,所述第一进口与所述第一进料管连通,所述第二进口与

所述第二进料管连通,所述第三进口与所述第一出料管连通,所述第四进口与所述第二出料管连通,所述第一滤芯组件和第二滤芯组件均由多个滤芯组成,所述第一过滤壳体的出料端上可拆卸设有第一排气阀,所述第二过滤壳体的出料端上可拆卸设有第二排气阀。

8.作为优选的技术方案,所述第一过滤壳体包括从上到下依序连接的第一上盖、第一筒体和第一下盖,所述第二过滤壳体包括从上到下依序连接的第二上盖、第二筒体和第二下盖,所述第一滤芯组件设置在所述第一筒体内部,所述第二滤芯组件设置在所述第二筒体内。

9.作为优选的技术方案,所述第一进料管设置在第一下盖上,所述第一出料管设置在第一上盖上。

10.作为优选的技术方案,所述第一下盖内部设有第一空腔,所述第一上盖内部设有第二空腔,所述第一进料管与所述第一空腔连通,所述第一出料管与所述第二空腔连通。

11.作为优选的技术方案,所述第二进料管设置在第二下盖上,所述第二出料管设置在第二上盖上。

12.作为优选的技术方案,所述上盖内部设有第三空腔,所述第二下盖内部设有第四空腔,所述第二进料管与所述第三空腔连通,所述第二出料管与所述第四空腔连通。

13.作为优选的技术方案,所述第一下盖上设有多个均匀排列且轴向贯穿所述第一下盖的第一过流孔,所述第二下盖上设有多个均匀排列且轴向贯穿所述第二下盖的第二过流孔。

14.作为优选的技术方案,所述第一滤芯组件的滤芯与所述第一上盖螺纹连接,所述第二滤芯组件的滤芯与所述第二上盖螺纹连接。

15.作为优选的技术方案,所述第三空腔和第四空腔的上表面为外凸的弧面结构。

16.作为优选的技术方案,所述第三空腔的上表面最高点处设置有轴向贯穿所述第一上盖的第一排气孔,所述第一排气阀与所述第一排气孔密封连接,所述第四空腔的上表面最高点处设置有轴向贯穿所述第二上盖的第二排气孔,所述第二排气阀与所述第二排气孔密封连接。

17.与传统的技术方案相比,本实用新型的有益效果是:

18.1)采用大容量立式聚酯熔体过滤器,减少排气放流时排放的聚酯熔体数量,减少降解物质对切换后聚酯熔体的“污染”,从而避免纺丝异常。

19.2)优选的,第一过滤壳体和第二过滤壳体为三段式的结构,易于在内部安装第一滤芯组件和第二滤芯组件,整体制作简便。

20.2)优选的,通过第一空腔和三空腔便于进料,第二空腔和第四空腔便于出料,提升进料和出料效果。

21.3)优选的,滤芯采用螺纹连接方式,便于安装和拆卸。

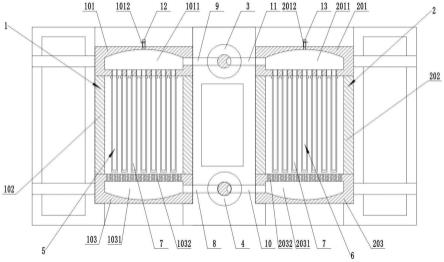

22.4)优选的,外凸的弧面易于聚拢气体,提升排气效果。

23.5)优选的,第一排气孔和第二排气孔均设置在最高点,进一步提升排气效果。

附图说明

24.图1为原有的聚酯熔体过滤器的结构图;

25.图2为本实用新型一个实施例提供的结构图;

26.图3为本实用新型一个实施例中的切换机构的结构图;

27.在图1-图3中,1、第一过滤壳体;101、第一上盖;1011、第二空腔;1012、第一排气孔;102、第一筒体;103、第一下盖;1031、第一空腔;1032、第一过流孔;2、第二过滤壳体;201、第二上盖;2011、第四空腔;2012、第二排气孔;202、第二筒体;203、第二下盖;2031、第三空腔;2032、第二过流孔;3、第一切换机构;301、第一切换管道;302、第一活塞;303、第二活塞;304、连接杆;305、拉杆;306、限位块;4、第二切换机构;5、第一滤芯组件;6、第二滤芯组件;7、滤芯;8、第一进料管;9、第一出料管;10、第二进料管;11、第二出料管;12、第一排气阀;13、第二排气阀;14、排气支管;15、排气单向阀。

实施方式

28.下面结合附图对本实用新型进一步描述。

29.本实用新型实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本实用新型的描述中,需要理解的是,若出现术语“顶”、“底”、“左”、“右”、“前”、“后”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。

30.请参照图1-图3,本实用新型一个实施例提供的一种新型大容量立式聚酯熔体过滤器,包括间隔设置的第一过滤壳体1、第二过滤壳体2、第一切换机构3、第二切换机构4,所述第一过滤壳体1内可拆卸设有第一滤芯组件,所述第二过滤壳体2内可拆卸设置有第二滤芯组件,所述第一过滤壳体1上设有第一进料管8和第一出料管9,所述第二过滤壳体2上设有第二进料管10和第二出料管11,所述第一进料管8和第一出料管9与所述第一过滤壳体1的内部连通,所述第二进料管10和第二出料管11和与所述第二过滤壳体2的内部连通,所述第一切换机构上设有第一进口和第二进口,所述第二切换机构4上设有第三进口和第四进口,所述第一进口与所述第一进料管8连通,所述第二进口与所述第二进料管10连通,所述第三进口与所述第一出料管9连通,所述第四进口与所述第二出料管11连通,所述第一滤芯组件和第二滤芯组件均由多个滤芯7组成,所述第一过滤壳体1的出料端上可拆卸设有第一排气阀12,所述第二过滤壳体2的出料端上可拆卸设有第二排气阀13。

31.直接将第一排气阀12设置在第一过滤壳体1上,第二排气阀13设置在第二过滤壳体2上,无需增加排气支管,且第一排气阀12和第二排气阀13易于安装和拆卸,拆卸进行清洗也更方便,且不会有大量的聚酯熔体和降解物质积聚在排气支管中,大幅减少熔体直纺过程中熔体过滤器排气放流时排放的聚酯熔体数量,减少降解物质对切换后聚酯熔体的“污染”,克服了因过滤器切换而导致的大批量丝饼降等和多断现象,提高了生产稳定性。

32.过滤是个缓慢的过程,自下往上进料能够一点点的排出空气,同时聚酯熔体高温下接触氧气会发生热降解和热氧化降解,降解的聚酯熔体分子量低密度小会浮在表面,自下往上可以把降解的聚酯熔体排出。

33.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,以第一切换机构3为例,所述第一切换机构3包括第一切换管道301、滑动设置在第一切换管道301内的第一活塞302和第二活塞303、连接杆304、拉杆305、设置在第一切换管道301内壁上的限位块306,第一活塞302和第二活

塞303通过连接杆304连接,拉杆305设置在第一活塞302背离第二活塞303的一端,通过带动第一活塞302和第二活塞303,并通过第一活塞302和第二活塞303分别与限位块306配合来进行切换。

34.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,所述第一过滤壳体1包括从上到下依序连接的第一上盖101、第一筒体102和第一下盖103,所述第二过滤壳体2包括从上到下依序连接的第二上盖201、第二筒体202和第二下盖203,所述第一滤芯组件设置在所述第一筒体102内部,所述第二滤芯组件设置在所述第二筒体202内,第一过滤壳体1和第二过滤壳体2分成三段,制作更加方便,也便于安装第一滤芯组件和第二滤芯组件。

35.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,所述第一进料管8设置在第一下盖103上,所述第一出料管9设置在第一上盖101上,进一步的,所述第一下盖103内部设有第一空腔1031,所述第一上盖101内部设有第二空腔1011,所述第一进料管8与所述第一空腔1031连通,所述第一出料管9与所述第二空腔1011连通,第一空腔1031作为进料空间,便于聚酯熔体进料,提升进料效果,第二空腔1011作为出料空间,便于聚酯熔体出料,提升出料效果,并且第二空腔1011还能为排气预留空间,排气效果好。

36.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,所述第二进料管10设置在第二下盖203上,所述第二出料管11设置在第二上盖201上,进一步的,所述上盖内部设有第三空腔2031,所述第二下盖203内部设有第四空腔2011,所述第二进料管10与所述第三空腔2031连通,所述第二出料管11与所述第四空腔2011连通,第三空腔2031作为进料空间,便于聚酯熔体进料,提升进料效果,第四空腔2011作为出料空间,便于聚酯熔体出料,提升出料效果,并且第三空腔2031还能为排气预留空间,排气效果好。

37.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,所述第一下盖103上设有多个均匀排列且轴向贯穿所述第一下盖103的第一过流孔1032,所述第二下盖203上设有多个均匀排列且轴向贯穿所述第二下盖203的第二过流孔2032,第一过流孔1032和第二过流孔2032使得聚酯熔体流动更加均匀,过滤效果好,并且过流孔还能根据滤芯7位置进行设置,进一步提升过滤效果。

38.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,所述第一滤芯组件的滤芯7与所述第一上盖101螺纹连接,所述第二滤芯组件的滤芯7与所述第二上盖201螺纹连接,便于滤芯7安装以及拆卸进行更换和清洗。

39.进一步的,以第一滤芯组件为例,第一滤芯组件中的多个滤芯7从中心向外依序设置,多个滤芯7尽量满设在第一上盖101的底端,提升过滤效果。

40.如图1-图3所示,在其中一些实施方式中,所述第三空腔2031和第四空腔2011的上表面为外凸的弧面结构,这样就能对气体有聚拢作用,进一步的,所述第三空腔2031的上表面最高点处设置有轴向贯穿所述第一上盖101的第一排气孔1012,所述第一排气阀12与所述第一排气孔1012密封连接,所述第四空腔2011的上表面最高点处设置有轴向贯穿所述第二上盖201的第二排气孔2012,所述第二排气阀13与所述第二排气孔2012密封连接,第一排气孔1012和第二排气孔2012处于最高点,排气效果好,能够尽量将第二空腔1011和第四空腔2011内的气体排尽,进一步的,第一排气阀12和第二排气阀13均采用螺纹连接方式,便于安装和拆卸。

41.上述实施例仅仅是为清楚地说明本实用新型所作的描述,而并非对实施方式的限

定,对于所属领域的技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动,这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举,而由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本实用新型的保护范围之中。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1