液体喷出头、液体喷出装置的制作方法

1.本公开涉及一种液体喷出头、液体喷出装置。

背景技术:

2.已知一种具备用于喷出液体的压力室和用于对在液体喷出头内流动的油墨进行加热的加热器的液体喷出头(例如,专利文献1)。在该液体喷出头中,加热器为对电热线进行了密封的薄膜加热器,且被设置在液体喷出头的头壳体的侧面上。

3.在现有的技术中,由于加热器和对液体的喷出有较大贡献的压力室之间的距离较长,从而高精度地调节压力室内的液体的温度这件事是有限度的。因此,存在欲将加热器配置在压力室的附近处的期望。然而,在将薄膜加热器设置在液体喷出头的压力室附近处的情况下,存在液体喷出头的大型化等问题。

4.专利文献1:日本特开2012-11560号公报

技术实现要素:

5.本公开能够设为以下的方式来实现。

6.根据本公开的第一方式提供一种液体喷出头。该液体喷出头具备:压力室基板,其具有多个压力室;压电元件,其被层叠在所述压力室基板上,并且具备独立电极、共同电极以及压电体,所述独立电极针对所述多个压力室的每一个而被独立地设置,所述共同电极针对所述多个压力室而被共同设置,所述压电体在所述压电元件的层叠方向上被设置在所述独立电极与所述共同电极之间,并用于向所述压力室内的液体施加压力;驱动配线,其与所述独立电极以及所述共同电极电连接,并且用于将驱动所述压电体的电压施加给所述压电体;加热电阻体,其由与所述独立电极、所述共同电极、所述驱动配线中的任意一个相同的材料形成,并且用于对所述压力室内的液体进行加热。

7.根据本公开的第二方式提供一种液体喷出装置。该液体喷出装置具备:上述第一方式中的液体喷出头;控制部,其对从所述液体喷出头喷出液体的喷出动作进行控制。

附图说明

8.图1为表示具备作为第一实施方式的液体喷出头的液体喷出装置的概要结构的说明图。

9.图2为表示液体喷出头的结构的分解立体图。

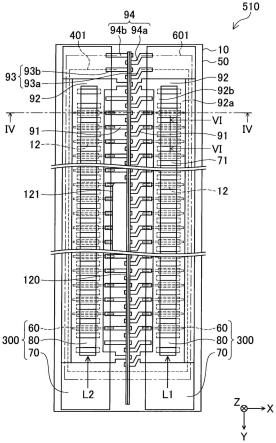

10.图3为表示俯视观察时的液体喷出头的结构的说明图。

11.图4为表示图3的

ⅳ‑ⅳ

位置的剖视图。

12.图5为对压电元件的附近进行放大来表示的剖视图。

13.图6为表示图3的

ⅵ‑ⅵ

位置的剖视图。

14.图7为表示第二实施方式所涉及的液体喷出头的说明图。

15.图8为表示第三实施方式所涉及的液体喷出头的俯视图。

16.图9为表示第四实施方式所涉及的液体喷出头的俯视图。

具体实施方式

17.a.第一实施方式:

18.图1为表示具备作为本公开的第一实施方式的液体喷出头510的液体喷出装置500的概要结构的说明图。在本实施方式中,液体喷出装置500为,将作为液体的一个示例的油墨喷出在印刷纸张p上从而形成图像的喷墨式打印机。液体喷出装置500也可以代替印刷纸张p,将树脂薄膜、布帛等任意种类的介质设为油墨的喷出对象。在图1以及图1以后的各个附图中,x、y、z表示相互正交的三个空间轴。在本说明书中,也将沿着这些轴的方向称为x轴方向、y轴方向以及z轴方向。在指定朝向的情况下,将正的方向设为“+”,将负的方向设为

“‑”

,在方向标记中并用正负符号,并且将各个附图的箭头标记所朝向的方向作为+方向,将其相反的方向作为-方向来进行说明。在本实施方式中,z方向与铅直方向一致,+z方向表示铅直朝下,-z方向表示铅直朝上。而且,在并不限定正方向以及负方向的情况下,将x、y、z这三个作为x轴、y轴、z轴来进行说明。

19.如图1所示,液体喷出装置500具备液体喷出头510、油墨罐550、输送机构560、移动机构570和控制部580。如下文所述那样,液体喷出头510具有检测电阻体401和加热电阻体601。在液体喷出头510中形成有多个喷嘴。液体喷出头510例如将黑色、蓝绿色、品红色、黄色合计四种颜色的油墨向+z方向喷出,从而在印刷纸张p上形成图像。液体喷出头510被搭载于滑架572上,并且随着滑架572的移动而在主扫描方向上进行往复移动。在本实施方式中,主扫描方向为+x方向以及-x方向。液体喷出头510并不限于四种颜色,也可以喷出浅蓝绿色、浅品红色、白色等任意颜色的油墨。

20.油墨罐550对从液体喷出头510喷出的油墨进行收纳。油墨罐550通过树脂制的管552与液体喷出头510连接,油墨罐550的油墨经由管552而被供给至液体喷出头510。也可以代替油墨罐550,设置由可挠性薄膜形成的袋状的液体袋。

21.输送机构560对印刷纸张p在副扫描方向上进行输送。副扫描方向为与作为主扫描方向的x轴方向交叉的方向,在本实施方式中为+y方向以及-y方向。输送机构560具备安装有三个输送辊562的输送杆564和对输送杆564进行旋转驱动的输送用电机566。通过输送用电机566对输送杆564进行旋转驱动,从而印刷纸张p在作为副扫描方向的+y方向上被输送。输送辊562的数量并不限于三个,也可以为任意的数量。此外,也可以设置为具备多个输送机构560的结构。

22.移动机构570除了滑架572之外,还具备输送带574、移动用电机576和滑轮577。滑架572以可喷出油墨的状态而搭载液体喷出头510。滑架572被固定在输送带574上。输送带574被架设在移动用电机576和滑轮577之间。通过移动用电机576进行旋转驱动,从而输送带574在主扫描方向上进行往复移动。由此,被固定在输送带574上的滑架572也在主扫描方向上进行往复移动。

23.控制部580对液体喷出装置500的整体进行控制。例如,控制部580对滑架572的沿着主扫描方向的往复动作、印刷纸张p的沿着副扫描方向的输送动作、液体喷出头510的喷出动作进行控制。控制部580通过被设置于液体喷出头510中的加热电阻体601来对压力室12内的液体进行加热。在本实施方式中,控制部580还通过被设置于液体喷出头510中的检

测电阻体401来对压力室12的温度进行检测。如下文所述那样,控制部580也作为压电元件300的驱动控制部而发挥功能。如此,在本实施方式中,控制部580对压力室12的温度进行检测,并且通过加热来调节压力室12的温度。控制部580通过将基于检测出的压力室12的温度的驱动信号输出至液体喷出头510,从而使压电元件300驱动,进而对向印刷纸张p的油墨的喷出进行控制。控制部580例如还可以由cpu(central processing unit:中央处理器)或者fpga(field programmable gate array:现场可编辑逻辑门阵列)等一个或者多个处理电路和半导体存储器等一个或者多个存储电路构成。在本实施方式中,控制部580将检测电阻体401的电阻值与温度的对应关系预先存储在存储电路中。

24.图2为表示液体喷出头510的结构的分解立体图。图3为表示俯视观察时的液体喷出头510的结构的说明图。在图3中,示出了液体喷出头510中的压力室基板10周边的结构。在图3中,为了易于技术的理解,省略了保护基板30、壳部件40。图4为表示图3中的

ⅳ‑ⅳ

位置的剖视图。

25.如图2所示,液体喷出头510具有压力室基板10、连通板15、喷嘴板20、可塑性基板45、保护基板30、壳部件40和配线基板120,而且还具有图3所示的压电元件300和图4所示的振动板50。压力室基板10、连通板15、喷嘴板20、可塑性基板45、振动板50、压电元件300、保护基板30以及壳部件40为层叠部件,并且通过被层叠而形成液体喷出头510。在本公开中,也将形成液体喷出头510的层叠部件被层叠的方向称为“层叠方向”。

26.压力室基板10例如利用硅基板、玻璃基板、soi基板、各种陶瓷基板等来形成。如图3所示,在压力室基板10上,多个压力室12沿着在压力室基板10上被预先设定的方向进行排列。也可以将多个压力室12进行排列的方向称为“排列方向”。压力室12被形成为在俯视观察时x轴方向的长度长于y轴方向的长度的长方形形状。压力室12的形状并不限定于长方形形状,也可以为平行四边形形状、多边形形状、圆形形状、长圆形形状等。在此所说的长圆形形状是指以长方形为基础且将长度方向的两端部设成半圆状的形状,包括圆角长方形形状、椭圆形形状、蛋形形状等。

27.在本实施方式中,多个压力室12被排列成分别将y轴方向作为排列方向的两列。在图3的示例中,在压力室基板10上,形成有将y轴方向作为排列方向的第一压力室列l1和将y轴方向作为排列方向的第二压力室列l2这两个压力室列。第二压力室列l2在与第一压力室列l1的排列方向交叉的方向上,以与第一压力室列l1相邻的方式而配置。也将与排列方向交叉的方向称为“交叉方向”。在图3的示例中,交叉方向为x轴方向,第二压力室列l2在第一压力室列l1的-x方向上相邻。排列方向是指多个压力室12的宏观的排列方向。例如,即使在多个压力室12按照每隔一个而在交叉方向上交错地配置的所谓交错配置而沿着y轴方向排列多个的情况下,该y轴方向也包含在排列方向中。

28.属于第一压力室列l1的多个压力室12和属于第二压力室列l2的多个压力室12以各自在排列方向上的位置相互一致的方式来形成,并且以在交叉方向上彼此相邻的方式进行配置。如下文所述那样,在各个压力室列中,在y轴方向上彼此相邻的压力室12通过图6所示的隔壁11而被划分。

29.如图2以及图4所示那样,在压力室基板10的+z方向侧上,连通板15、喷嘴板20以及可塑性基板45按顺序被层叠。连通板15例如为使用了硅基板、玻璃基板、soi基板、各种陶瓷基板、金属基板等平板状的部件。作为金属基板,例如可以列举出不锈钢基板等。在连通板

15上设置有喷嘴连通通道16、第一歧管部17、第二歧管部18和供给连通通道19。连通板15优选为,使用热膨胀率与压力室基板10大致相同的材料。由此,能够抑制当压力室基板10以及连通板15的温度发生变化时因热膨胀率不同而引起的压力室基板10以及连通板15的翘曲。

30.如图4所示,喷嘴连通通道16为连通压力室12和喷嘴21的流道。第一歧管部17以及第二歧管部18作为成为多个压力室12连通的共同液室的歧管100的一部分而发挥功能。第一歧管部17以在z轴方向上将连通板15贯穿的方式进行设置。此外,如图4所示,第二歧管部18以在z轴方向上不将连通板15贯穿的方式设置在连通板15的+z方向侧的面上。

31.供给连通通道19为与压力室12的x轴方向的一个端部连通的流道。供给连通通道19为多个,并且以在y轴方向上进行排列的方式而配置。供给连通通道19针对各个压力室12而独立地设置。供给连通通道19连通第二歧管部18和各压力室12,从而将歧管100内的油墨供给至各压力室12。

32.喷嘴板20被设置在隔着连通板15而与压力室基板10相反的一侧、即连通板15的+z方向侧的面上。作为喷嘴板20的材料并未被特别限定,可以使用例如硅基板、玻璃基板、soi基板、各种陶瓷基板、金属基板。例如,作为金属基板可以列举出不锈钢基板等。作为喷嘴板20的材料,也可以使用如聚酰亚胺树脂这样的有机物等。但是,喷嘴板20优选为,使用与连通板15的热膨胀率大致相同的材料。由此,能够抑制当喷嘴板20以及连通板15的温度发生变化时因热膨胀率的不同而引起的喷嘴板20以及连通板15的翘曲。

33.在喷嘴板20上形成有多个喷嘴21。各喷嘴21经由喷嘴连通通道16与各压力室12连通。多个喷嘴21沿着压力室12的排列方向、即y轴方向进行排列。在喷嘴板20上设置有两列多个喷嘴21排列设置而成的喷嘴列。两列喷嘴列分别与第一压力室列l1、第二压力室列l2相对应。

34.如图2以及图4所示,可塑性基板45与喷嘴板20一起被设置在隔着连通板15而与压力室基板10相反的一侧、即连通板15的+z方向侧的面上。可塑性基板45被设置在喷嘴板20的周围处,并且对被设置于连通板15上的第一歧管部17以及第二歧管部18的开口进行覆盖。在本实施方式中,可塑性基板45具备由具有可挠性的薄膜构成的密封膜46和由金属等硬质的材料构成的固定基板47。如图4所示,固定基板47的与歧管100对置的区域成为,在厚度方向上被完全去除了的开口部48。因此,歧管100的一面成为仅由密封膜46密封的可塑性部49。

35.如图4所示,隔着压力室基板10而在与喷嘴板20等相反的一侧、即压力室基板10的-z方向侧的面上层叠有振动板50和压电元件300。压电元件300通过使振动板50发生挠曲变形,从而使压力室12内的油墨产生压力变化。在图4中,为了易于技术的理解,对于压电元件300的结构简化表示。振动板50被设置在压电元件300的+z方向上,压力室基板10被设置在振动板50的+z方向上。

36.如图4所示,在压力室基板10的-z方向侧的面上,进一步通过粘合剂等而接合有具有与压力室基板10大致相同大小的保护基板30。保护基板30具有作为对压电元件300进行保护的空间的保持部31。保持部31针对在y轴方向上排列配置的压电元件300的每一列而设置,在x轴方向上并排形成两个。此外,在保护基板30上,在并排配置于x轴方向上的两个保持部31之间设置有于z轴方向上贯穿的贯穿孔32。

37.如图4所示,在保护基板30上固定有壳部件40。壳部件40和连通板15一起形成了与

多个压力室12连通的歧管100。壳部件40在俯视观察时具有与连通板15大致相同的外形形状,与保护基板30接合并且也与连通板15接合。

38.壳部件40具有收纳部41、供给口44、第三歧管部42和连接口43。收纳部41为具有能够对压力室基板10以及保护基板30进行收纳的深度的空间。第三歧管部42在壳部件40中被形成在与收纳部41的x轴方向上的两外侧相邻的位置处。通过第三歧管部42和设置于连通板15上的第一歧管部17以及第二歧管部18进行连接,从而形成歧管100。歧管100跨及y轴方向而被连续设置。供给口44与歧管100连通并将油墨供给至各歧管100。连接口43为与保护基板30的贯穿孔32连通的贯穿孔,且供配线基板120插入。

39.在本实施方式的液体喷出头510中,如图1所示,将来自油墨罐550的油墨从供给口44引入,并且在从歧管100至喷嘴21为止将内部的流道用油墨充满之后,向与多个压力室12相对应的各个压电元件300施加基于驱动信号的电压。由此,振动板50和压电元件300一起发生挠曲变形,从而各压力室12内的压力增高,进而油墨滴被从各喷嘴21中喷射。

40.利用图3至图6,对包含振动板50以及压电元件300的压力室基板10的-z方向侧的结构进行说明。图5为对压电元件300的附近进行放大来表示的剖视图。图6为表示图3的

ⅵ‑ⅵ

位置的剖视图。液体喷出头510在压力室基板10的-z方向侧除了振动板50、压电元件300之外,还具有独立引线电极91、共同引线电极92、测量用引线电极93、检测电阻体401以及加热电阻体601。

41.如图5以及图6所示那样,振动板50具备设置于压力室基板10侧的由氧化硅构成的弹性膜51和设置于弹性膜51上的由氧化锆膜构成的绝缘体膜52。压力室12等被形成于压力室基板10上的流道通过从+z方向侧的面对压力室基板10进行各向异性蚀刻而被形成,压力室12等流道的-z方向侧的面由弹性膜51构成。振动板50例如既可以由弹性膜51和绝缘体膜52中的任意一个构成,还可以包含弹性膜51以及绝缘体膜52以外的其他的膜。作为其他的膜的材料,可以列举出硅、氮化硅等。

42.压电元件300为使压力室12内的油墨产生压力变化的压电致动器的一个示例。如图5以及图6所示,压电元件300具有第一电极60、压电体70和第二电极80。如图5以及图6所示,第一电极60、压电体70和第二电极80从+z方向侧朝向-z方向侧按顺序被层叠。压电体70在第一电极60、第二电极80以及压电体70被层叠的层叠方向上、即z轴方向上,被设置在第一电极60与第二电极80之间。

43.第一电极60以及第二电极80均与配线基板120电连接。第一电极60以及第二电极80将与从被安装于配线基板120上的头电路121供给的驱动信号相对应的电压施加给压电体70。向第一电极60供给根据油墨的喷出量而不同的驱动电压,向第二电极80供给与油墨的喷出量无关的固定的保持电压。油墨的喷出量为压力室12所需要的容积变化量。当通过驱动压电元件300而在第一电极60与第二电极80之间产生电位差时,压电体70发生变形。通过压电体70的变形,从而振动板50发生变形或者振动,进而压力室12的容积发生变化。通过压力室12的容积发生变化,从而对被收纳于压力室12内的油墨施加压力,进而油墨经由喷嘴连通通道16被从喷嘴21中喷出。

44.也将在向压电元件300中的第一电极60与第二电极80之间施加电压时在压电体70上产生压电变形的部分称为活性部310。相对于此,也将在压电体70上不产生压电变形的部分称为非活性部320。即,压电元件300中的压电体70被第一电极60和第二电极80夹着的部

分为活性部310,压电体70未被第一电极60和第二电极80夹着的部分为非活性部320。在使压电元件300驱动时,也将实际上在z轴方向上发生位移的部分称为可挠部,也将在z轴方向上不发生位移的部分称为非可挠部。即,压电元件300中的在z轴方向上与压力室12对置的部分成为可挠部,压力室12的外侧部分成为非可挠部。活性部310也被称为能动部,非活性部320也被称为非能动部。

45.第一电极60例如由铂(pt)、铱(ir)、金(au)、钛(ti)这样的金属、被简称为ito的氧化铟锡这样的导电性金属氧化物等导电材料形成。第一电极60也可以由铂(pt)、铱(ir)、金(au)、钛(ti)等多种材料层叠而形成。在本实施方式中,作为第一电极60而使用了铂(pt)。

46.如图3所示,第一电极60为针对多个压力室12而被独立设置的独立电极。第一电极60的在y轴方向上的宽度窄于压力室12的宽度。即,第一电极60的y方向的两端位于比压力室12的y轴方向的两端靠内侧处。如图5所示,第一电极60的+x方向的端部60a以及-x方向的端部60b被分别配置在压力室12的外侧处。例如,在第一压力室列中,第一电极60的端部60a被配置在比压力室12的+x方向的端部12a靠+x方向侧的位置处。第一电极60的端部60b被配置在比压力室12的-x方向的端部12b靠-x方向侧的位置处。

47.如图3所示,压电体70被设置成,在x轴方向上具有预定的宽度,并且沿着压力室12的排列方向、即y轴方向延伸。作为压电体70,可以列举出形成于第一电极60上的由示出机电转换作用的铁电性陶瓷材料构成的钙钛矿结构的结晶膜、所谓的钙钛矿型结晶。作为压电体70的材料,例如可以使用锆钛酸铅(pzt)等铁电性压电材料,或者在该材料中添加了氧化铌、氧化镍或者氧化镁等金属氧化物的材料等。具体而言,可以使用钛酸铅(pbtio3)、锆钛酸铅(pb(zr,ti)o3)、锆酸铅(pbzro3)、钛酸铅镧((pb,la),tio3)、锆钛酸铅镧((pb,la)(zr,ti)o3)或者镁铌锆钛酸铅(pb(zr,ti)(mg,nb)o3)等。在本实施方式中,作为压电体70而使用了锆钛酸铅(pzt)。

48.作为压电体70的材料,并未被限定于包含铅的铅系的压电材料,还可以使用不含铅的非铅系的压电材料。作为非铅系的压电材料,例如可以列举出铋铁酸((bifeo3),简称为“bfo”)、钡钛酸((batio3),简称为“bt”)、铌酸钠钾((k,na)(nbo3),简称为“knn”)、铌酸钾钠锂((k,na,li)(nbo3))、铌钽酸钾钠锂((k,na,li)(nb,ta)o3)、钛酸铋钾((bi

1/2k1/2

)tio3,简称为“bkt”)、钛酸铋钠((bi

1/2

na

1/2

)tio3,简称为“bnt”)、锰酸铋(bimno3,简称为“bm”)、包含铋、钾、钛以及铁且具有钙钛矿结构的复合氧化物(x[(bi

xk1-x

)tio3]-(1-x)[bifeo3],简称为“bkt-bf”)、包含铋、铁、钡以及钛且具有钙钛矿结构的复合氧化物((1-x)[bifeo3]-x[batio3],简称为“bfo-bt”),或者在该成分中添加了锰、钴、铬等金属的物质((1-x)[bi(fe

1-ymy

)o3]-x[batio3](m为mn、co或者cr))等。

[0049]

压电体70的厚度例如被形成为1000纳米至4000纳米左右。如图5所示,压电体70的x轴方向上的宽度长于压力室12的长度方向即x轴方向上的长度。因此,在压力室12的x轴方向的两侧处,压电体70延伸至压力室12的外侧。如此,通过使压电体70在x轴方向上延伸至压力室12的外侧,从而提高了振动板50的强度。因此,能够抑制在使活性部310驱动并使压电元件300发生了位移时在振动板50或者压电元件300上产生裂纹等情况。

[0050]

如图5所示,压电体70的+x方向的端部70a在第一压力室列中,位于比第一电极60的端部60a靠外侧即+x方向侧的位置。即,第一电极60的端部60a被压电体70覆盖。另一方面,压电体70的-x方向的端部70b位于比第一电极60的端部60b靠内侧即+x方向侧的位置,

并且第一电极60的端部60b未被压电体70覆盖。

[0051]

如图3以及图6所示,在压电体70上形成有作为厚度薄于其他区域的部分的槽部71。如图6所示,槽部71被设置在与各隔壁11相对应的位置上。槽部71通过将压电体70在z轴方向上完全去除而被形成。压电体70也可以与其他部分相比较薄的方式而被形成在槽部71的底面。槽部71的y轴方向的宽度被形成为与隔壁11的y轴方向的宽度相同或者与其相比较宽。如图3所示,槽部71在俯视观察时具有大致矩形形状的外观形状。通过在压电体70上设置槽部71,从而能够抑制振动板50的与压力室12的y轴方向的端部对置的部分、所谓的振动板50的腕部的刚性,因此能够使压电元件300更加良好地位移。槽部71并未被限定于矩形形状,既可以为五边形以上的多边形状,也可以为圆形形状或者椭圆形形状等。

[0052]

如图3、图5、图6所示,第二电极80被设置在隔着压电体70而与第一电极60相反的一侧、即压电体70的-z方向侧。第二电极80为针对多个压力室12而被共同设置并且对多个活性部310共用的共同电极。虽然第二电极80的材料并未被特别限定,但是和第一电极60同样地,例如可以使用铂(pt)、铱(ir)、金(au)、钛(ti)这样的金属、被简称为ito的氧化铟锡这样的导电性金属氧化物等导电材料。或者,也可以由铂(pt)、铱(ir)、金(au)、钛(ti)等多种材料层叠而形成。在本实施方式中,作为第二电极80而使用了铱(ir)。

[0053]

如图3所示,第二电极80被设置成在x轴方向上具有预定的宽度,并且沿着压力室12的排列方向即y轴方向延伸。如图6所示,第二电极80被设置在压电体70的槽部71的侧面上以及作为槽部71的底面的绝缘体膜52上。

[0054]

如图5所示,在第一压力室列中,第二电极80的+x方向的端部80a被配置在比被压电体70覆盖的第一电极60的端部60a靠外侧即+x方向侧处。第二电极80的端部80a位于比压力室12的端部12a靠外侧并且比第一电极60的端部60a靠外侧处。在本实施方式中,第二电极80的端部80a在x轴方向上与压电体70的端部70a大致一致。其结果为,在活性部310的+x方向的端部处,活性部310与非活性部320之间的边界通过第一电极60的端部60a而被规定。

[0055]

如图5所示,第二电极80的-x方向的端部80b被配置在比压力室12的-x方向的端部12b靠成为外侧的-x方向侧处,并且被配置在比压电体70的端部70b靠成为内侧的+x方向侧处。压电体70的端部70b位于比第一电极60的端部60b靠成为+x方向侧的内侧的位置。因此,第二电极80的端部80b位于比第一电极60的端部60b靠+x方向侧的压电体70上。在第二电极80的端部80b的-x方向侧处存在压电体70的表面被露出来的部分。如此,第二电极80的端部80b被配置在比压电体70的端部70b以及第一电极60的端部60b靠+x方向侧处,因此,在活性部310的-x方向的端部处,活性部310与非活性部320之间的边界通过第二电极80的端部80b而被规定。

[0056]

在第二电极80的端部80b的外侧处,设置有虽与第二电极80成为同一层但不与第二电极80电连续的配线部85。配线部85在从第二电极80的端部80b起隔开间隔的状态下,从压电体70的端部70b附近处起跨及第一电极60的端部60b而形成。配线部85针对每一个活性部310进行设置。即,配线部85沿着y轴方向以预定的间隔而配置有多个。配线部85优选为,以与第二电极80同一层的方式而被形成。通过这种方式,能够简化配线部85的制造工序,从而实现成本的降低。但是,配线部85也可以以与第二电极80不同层的方式而被形成。

[0057]

如图5所示,在作为独立电极的第一电极60上连接有独立引线电极91,并且在作为共同电极的第二电极80上电连接有作为驱动用共同电极的共同引线电极92。独立引线电极

91以及共同引线电极92作为用于向压电体70施加驱动压电体70的电压的驱动配线而发挥功能。在本实施方式中,用于经由驱动配线而将电力供给至压电体70的电源电路和用于将电力供给至加热电阻体601以及检测电阻体401的电源电路被设定为相互不同的电路。在独立引线电极91以及共同引线电极92中,在与和压电元件300连接的端部相反的一侧的端部电连接有具有可挠性的配线基板120。在配线基板120上形成有用于和控制部580以及未图示的电源电路进行连接的多个配线。在本实施方式中,配线基板120例如由fpc(flexible printed circuit:柔性电路板)构成。另外,也可以代替fpc,由ffc(flexible flat cable:柔性扁平电缆)等具有可挠性的任意的基板构成。

[0058]

如图3以及图4所示,独立引线电极91以及共同引线电极92以在被形成于保护基板30上的贯穿孔32内露出的方式而被延伸设置,且在贯穿孔32内与配线基板120电连接。在配线基板120上安装有具有开关元件的头电路121。

[0059]

独立引线电极91以及共同引线电极92的材料为具有导电性的材料,例如可以使用金(au)、铜(cu)、钛(ti)、钨(w)、镍(ni)、铬(cr)、铂(pt)、铝(al)等。在本实施方式中,作为独立引线电极91以及共同引线电极92而使用了金(au)。此外,独立引线电极91以及共同引线电极92也可以具有提高与第一电极60以及第二电极80、振动板50的紧贴性的紧贴层。

[0060]

虽然独立引线电极91以及共同引线电极92被形成在同一层上,但是以电气不连续的方式而形成。由此,与单独形成独立引线电极91和共同引线电极92的情况相比,能够简化制造工序从而降低成本。独立引线电极91和共同引线电极92也可以被形成在不同的层上。

[0061]

独立引线电极91针对每一个活性部310即每一个第一电极60进行设置。如图5所示,例如,独立引线电极91在第一压力室列l1中经由配线部85而被连接到第一电极60的端部60b附近处,并且向-x方向引出到振动板50上为止。

[0062]

如图3所示,例如,在第一压力室列l1中,共同引线电极92在y轴方向的两端部处,从第二电极80上向-x方向被引出到振动板50上为止。共同引线电极92具有延伸设置部92a以及延伸设置部92b。如图3、图5所示,例如,在第一压力室列中,延伸设置部92a在与压力室12的端部12a相对应的区域中沿着y轴方向而被延伸设置,延伸设置部92b在与压力室12的端部12b相对应的区域中沿着y轴方向而被延伸设置。延伸设置部92a以及延伸设置部92b相对于多个活性部310在y轴方向上连续设置。

[0063]

延伸设置部92a以及延伸设置部92b在x轴方向上从压力室12的内侧延伸设置至压力室12的外侧。在本实施方式中,压电元件300的活性部310在压力室12的x轴方向的两端部处延伸设置至压力室12的外侧,延伸设置部92a以及延伸设置部92b在活性部310上延伸设置至压力室12的外侧。

[0064]

如图5所示,在振动板50的-z方向侧的面上设置有加热电阻体601。具体而言,加热电阻体601在z轴方向上位于振动板50与压电体70之间,并且被压电体70覆盖。加热电阻体601是为了对压力室12内进行加热而被使用的导体配线。在本实施方式中,加热电阻体601利用通过在金属或半导体等电阻中流过电流而产生的电阻加热,来对压力室12内的液体进行加热。

[0065]

作为加热电阻体601的材料,可以使用各种发热体。作为发热体,例如可以使用金(au)、铂(pt)、铱(ir)、铝(al)、铜(cu)、钛(ti)、钨(w)、镍(ni)、铬(cr)等金属发热体。加热电阻体601也可以由碳化硅、硅化钼、碳等非金属发热体形成。在本实施方式中,加热电阻体

601在层叠方向上,被设为与第一电极60相同的位置即与第一电极60同层,并且以不与第一电极60电连续的方式而形成。加热电阻体601的材料为与第一电极60相同的铂(pt)。通过这种方式,与将加热电阻体601和第一电极60独立地形成的情况相比,能够简化制造工序,从而降低成本。加热电阻体601也可以被形成在与第一电极60不同的层上。

[0066]

如图3所示,加热电阻体601的一部分沿着第一压力室列l1而被形成为直线状,并且被配置在比第一压力室列l1所包含的压力室12靠+x方向侧、即交叉方向上的液体喷出头510的外侧处。在本实施方式中,在加热电阻体601的其他部分处,沿着第二压力室列l2而被形成为直线状,并且被配置在比第二压力室列l2中所包含的压力室12靠-x方向侧、即交叉方向上的液体喷出头510的外侧处。如此,在本实施方式中,加热电阻体601以包围第一压力室列l1以及第二压力室列l2的周围的方式而在液体喷出头510的外侧连续地被形成。

[0067]

在图3中,示出了包括加热用引线电极94a以及加热用引线电极94b的加热用引线电极94。加热用引线电极94作为对加热电阻体601和配线基板120进行连接的连接部而发挥功能。加热电阻体601的一端与加热用引线电极94a进行连接,加热电阻体601的另一端与加热用引线电极94b进行连接。通过这种方式,加热电阻体601与配线基板120电连接,控制部580能够对加热电阻体601的电阻值进行检测。虽然在图3的示例中,加热电阻体601被形成为直线状,但是并不限于此,例如还可以被形成为在第一压力室列l1以及第二压力室列l2的附近处多次往返的所谓的曲折图案。通过以这种方式构成,从而能够提高压力室12的温度调节的精度。

[0068]

在本实施方式中,加热用引线电极94被形成在和独立引线电极91以及共同引线电极92同一层上,并且以电气不连续的方式而形成。加热用引线电极94的材料为具有导电性的材料,例如金(au)、铜(cu)、钛(ti)、钨(w)、镍(ni)、铬(cr)、铂(pt)、铝(al)等。在本实施方式中,作为加热用引线电极94而使用了金(au)。加热用引线电极94的材料为与独立引线电极91以及共同引线电极92相同的材料。加热用引线电极94还可以具有提高加热电阻体601与振动板50之间的紧贴性的紧贴层。

[0069]

如图5所示,在本实施方式中,在振动板50的-z方向侧的面上,还设置有检测电阻体401。具体而言,检测电阻体401在z轴方向上位于振动板50与压电体70之间,并且被压电体70覆盖。检测电阻体401是为了检测压力室12的温度而被使用的导体配线。在本实施方式中,检测电阻体401利用金属或半导体等的电阻值根据温度而发生变化的特性,来对温度进行检测。控制部580在驱动压电元件300时,对检测电阻体401的电阻值进行测量,并且基于检测电阻体401的电阻值与温度的对应关系来检测出压力室12的温度。

[0070]

检测电阻体401的材料为电阻值具有温度依赖性的材料,例如可以使用金(au)、铂(pt)、铱(ir)、铝(al)、铜(cu)、钛(ti)、钨(w)、镍(ni)、铬(cr)等。其中,铂(pt)从因温度而引起的电阻的变化大,且稳定性和精度较高这样的观点出发,作为检测电阻体401的材料而能够优选地采用。电阻值为被测量的检测电阻体的测量值的一个示例。在本实施方式中,检测电阻体401在层叠方向上被设为与加热电阻体601以及第一电极60同层,并且与加热电阻体601以及第一电极60以电气不连续的方式而形成。检测电阻体401的材料为与加热电阻体601以及第一电极60相同的铂(pt)。通过这种方式,与将检测电阻体401与加热电阻体601以及第一电极60单独形成的情况相比,能够简化制造工序从而降低成本。检测电阻体401也可以被设为以与加热电阻体601以及第一电极60不同层的方式来形成的方式。

[0071]

如图3所示,在本实施方式中,检测电阻体401以围绕第一压力室列l1以及第二压力室列l2的周围的方式而被连续形成。在图3中,示出了包括测量用引线电极93a以及测量用引线电极93b在内的测量用引线电极93。测量用引线电极93作为对检测电阻体401和配线基板120进行连接的连接部而发挥功能。检测电阻体401的一端与测量用引线电极93a进行连接,检测电阻体401的另一端与测量用引线电极93b进行连接。通过这种方式,检测电阻体401与配线基板120电连接,控制部580能够对检测电阻体401的电阻值进行检测。虽然在图3的示例中,检测电阻体401被形成为直线状,但是并不限于此,例如也可以被形成为,在第一压力室列l1以及第二压力室列l2的附近处多次往复的所谓的曲折图案。通过以这种方式来构成,从而能够提高压力室12的温度的检测精度。

[0072]

在本实施方式中,测量用引线电极93被形成在与独立引线电极91以及共同引线电极92同一层上,并且以电气不连续的方式而形成。测量用引线电极93的材料为具有导电性的材料,例如为金(au)、铜(cu)、钛(ti)、钨(w)、镍(ni)、铬(cr)、铂(pt)、铝(al)等。在本实施方式中,作为测量用引线电极93而使用了金(au)。测量用引线电极93的材料为与独立引线电极91以及共同引线电极92相同的材料。测量用引线电极93也可以具有提高与检测电阻体401或振动板50之间的紧贴性的紧贴层。

[0073]

如图3所示,检测电阻体401的一部分沿着第一压力室列l1中的压力室12的排列方向而被形成为直线状,并且被配置在比第一压力室列l1中所包含的压力室12靠+x方向侧、即交叉方向上的液体喷出头510的外侧处。在本实施方式中,在检测电阻体401的其他部分处,沿着第二压力室列l2中的压力室12的排列方向而被形成为直线状,并且被配置在比第二压力室列l2中所包含的压力室12相比靠-x方向侧、即交叉方向上的液体喷出头510的外侧处。如此,在本实施方式中,检测电阻体401以包围第一压力室列l1以及第二压力室列l2的周围的方式在液体喷出头510的外侧被连续地形成。检测电阻体401被配置在比加热电阻体601靠液体喷出头510中的内侧处。通过将检测电阻体401配置在接近压力室12的位置处,从而与由加热电阻体601实施的压力室12的温度调节相比,优先地进行由检测电阻体401实施的压力室12的温度的检测,由此能够提高压力室12的温度的检测精度。由于在液体喷出头510于同一层上具备检测电阻体401以及加热电阻体601的情况下需要高效地配置检测电阻体401以及加热电阻体601,因此,这样的结构变得特别有效。

[0074]

如图3所示,加热电阻体601以在比检测电阻体401靠液体喷出头510的外侧处包围检测电阻体401的方式进行配置。对从加热用引线电极94a至加热用引线电极94b进行连接的加热电阻体601的配线长度长于对从测量用引线电极93a至测量用引线电极93b进行连接的检测电阻体401的配线长度。通过这种方式,加热电阻体601的电阻大于检测电阻体401的电阻,从而能够利用加热电阻体601的电阻加热来更加高效地进行加热。

[0075]

如图5所示,在本实施方式中,相对于加热电阻体601以及检测电阻体401的厚度相同的情况,加热电阻体601的x轴方向的宽度被形成为小于检测电阻体401的x轴方向的宽度。即,在本实施方式中,加热电阻体601的截面面积小于检测电阻体401的截面面积。由此,加热电阻体601的电阻变得大于检测电阻体401的电阻,从而能够利用加热电阻体601的电阻加热来更加高效地进行加热。由于在液体喷出头510于同一层上具备检测电阻体401以及加热电阻体601的情况下需要高效地配置检测电阻体401以及加热电阻体601,因此,这样的结构变得特别有效。

[0076]

如以上所述那样,根据第一实施方式所涉及的液体喷出头510以及第一实施方式所涉及的液体喷出装置500,能够获得以下的效果。

[0077]

根据本实施方式的液体喷出头510,具备:压力室基板10,其具有多个压力室12;压电元件300,其被层叠在压力室基板10上;独立引线电极91以及共同引线电极92,其作为用于将驱动压电体70的电压施加给压电体70的驱动配线而发挥功能;压电元件300,其具备作为独立电极的第一电极60、作为共同电极的第二电极80以及用于向压力室12内的液体施加压力的压电体70;加热电阻体601,其用于对压力室12内的液体进行加热。加热电阻体601由与作为独立电极的第一电极60相同的材料的铂(pt)形成。根据本实施方式的液体喷出头510,在液体喷出头510的内部设置有用于对压力室12内的液体进行加热的加热电阻体601。例如,如果加热电阻体被设置在液体喷出头510的外部,则存在如下的可能性,即,从加热电阻体产生的热量发生扩散,与加热电阻体被设置在液体喷出头510的内部的情况相比较,传热效率降低。在这种情况下,液体喷出装置500有无法实施适合于压力室12内的油墨的温度的喷出控制。在本实施方式中,加热电阻体601以层叠在作为液体喷出头510的结构部件的振动板50上的方式进行设置。即,加热电阻体601被设置在液体喷出头510的内部。其结果为,液体喷出头510与从液体喷出头510的外部对油墨进行加热的情况相比,能够提高传热效率。其结果为,液体喷出装置500易于实施适合于压力室12内的油墨的温度的液体喷出头510的喷出控制。根据本实施方式的液体喷出头510,与将加热器设置在外部的液体喷出头相比较,能够缩短压力室12与加热电阻体601之间的距离,从而能够控制性良好地调节压力室12内的油墨的温度。此外,通过在液体喷出头510的内部设置加热电阻体601,从而能够抑制液体喷出头510大型化的情况。

[0078]

根据本实施方式的液体喷出头510,加热电阻体601被配置在与作为独立电极的第一电极60在层叠方向上相同的位置处、即与第一电极60相同的层上。因此,能够通过与形成第一电极60的工序相同的工序来形成加热电阻体601。

[0079]

根据本实施方式的液体喷出头510,加热电阻体601被配置在比压力室12靠交叉方向上的液体喷出头510的外侧处。能够减少从压力室12向液体喷出头510的外侧的散热,并且能够高效地对压力室12内的油墨的温度进行调节。

[0080]

本实施方式的液体喷出头510还具备检测电阻体401,该检测电阻体401用于对压力室12内的温度进行检测,并且由与作为独立电极的第一电极60相同的材料而形成。例如,如果检测电阻体被设置在液体喷出头510的外部,则距压力室12的距离变长,从而导致存在与检测电阻体被设置在液体喷出头510的内部的情况相比由检测电阻体测量出的温度与压力室12内的温度之差变大的可能性。在这种情况下,液体喷出装置500有无法实施适合于压力室12内的油墨的温度的喷出控制的可能性。在本实施方式中,检测电阻体401以层叠在作为液体喷出头510的结构部件的振动板50上的方式进行设置。即,检测电阻体401被设置在液体喷出头510内。其结果为,与液体喷出头510在液体喷出头510的外部对温度进行测量的情况相比较,能够减小由检测电阻体401检测出的温度与压力室12内的温度之差。液体喷出装置500易于实施适合于压力室12内的油墨的温度的液体喷出头510的喷出控制。

[0081]

根据本实施方式的液体喷出头510,加热电阻体601被配置在比检测电阻体401靠液体喷出头510的外侧处。通过将检测电阻体401配置在接近压力室12的位置处,从而与由加热电阻体601实施的压力室12的温度调节相比,优先地进行由检测电阻体401实施的压力

室12的温度的检测,由此能够提高压力室12的温度的检测精度。由于在液体喷出头510于同一层上具备检测电阻体401以及加热电阻体601的情况下需要高效地配置检测电阻体401以及加热电阻体601,因此,这样的结构变得特别有效。

[0082]

根据本实施方式的液体喷出头510,加热电阻体601的截面面积小于检测电阻体401的截面面积。通过这种方式,加热电阻体601的电阻变得大于检测电阻体401的电阻,从而能够利用加热电阻体601的电阻加热来更加高效地进行加热。由于在液体喷出头510于同一层上具备检测电阻体401以及加热电阻体601的情况下需要高效地配置检测电阻体401以及加热电阻体601,因此,这样的结构变得特别有效。

[0083]

根据本实施方式的液体喷出头510,加热电阻体601的长度长于检测电阻体401的长度。通过这种方式,加热电阻体601的电阻变得大于检测电阻体401的电阻,从而能够利用加热电阻体601的电阻加热来更加高效地进行加热。

[0084]

根据本实施方式的液体喷出头510,用于经由驱动配线而向压电体70供给电力的电源电路和用于向加热电阻体601以及检测电阻体401供给电力的电源电路被设为相互不同的电路。因此,能够各自独立地执行压电元件300的驱动控制和由加热电阻体601实施的压力室12内的液体的加热以及由检测电阻体401实施的压力室12的温度检测。

[0085]

液体喷出装置500具有液体喷出头510和对从液体喷出头510喷出油墨的喷出动作进行控制的控制部580。据此,能够容易地实现可控制液体喷出头510的喷出动作的结构。

[0086]

b.第二实施方式:

[0087]

利用图7,对作为本公开的一个实施方式的第二实施方式的液体喷出头510所具备的加热电阻体651进行说明。图7为表示第二实施方式所涉及的液体喷出头的说明图。对于与第一实施方式的液体喷出头510相同的部分,标记相同的符号,并且省略其说明。

[0088]

在第一实施方式中示出了如下示例,即,加热电阻体601被形成在与第一电极60相同的层上,并且以不与第一电极60电连续的方式而被形成在振动板50的-z方向侧的面上。相对于此,在本实施方式中,如图7所示,与第一实施方式不同之处在于,加热电阻体651被设置在压电体70的-z方向侧的面上这点。更加具体而言,加热电阻体651和作为共同电极的第二电极80一起被形成在与第二电极80相同的层上,并且以不与第二电极80电连续的方式而被形成在压电体70的-z方向侧的面上。通过这种方式,与将加热电阻体651与第二电极80另行形成的情况相比,能够简化制造工序,从而降低成本。

[0089]

在本实施方式中,检测电阻体401与第一实施方式同样地,和作为独立电极的第一电极60一起而被形成在与第一电极60相同的层上。检测电阻体401的材料为和第一电极60相同的铂(pt)。第二电极80由铱(ir)、即电阻大于作为独立电极的第一电极60的材料形成。第一电极60由电阻相对于温度变化的变化率大于作为共同电极的第二电极80的材料形成。

[0090]

根据本实施方式的液体喷出头510,第二电极80由铱(ir)、即电阻大于作为独立电极的第一电极60的材料形成,相对于此,第一电极60由铂(pt)、即电阻相对于温度变化的变化率大于作为共同电极的第二电极80的材料形成。因此,能够将合适的材料应用于利用电阻加热的加热电阻体651中,并且将合适于利用电阻值的温度变化的检测电阻体401的材料应用在检测电阻体401中。由于加热电阻体651由与作为共同电极的第二电极80相同的材料形成,因此,在形成加热电阻体651时易于通过和第二电极80相同的工序来形成。

[0091]

根据本实施方式的液体喷出头510,由于检测电阻体401由与作为独立电极的第一

电极60相同的材料形成,因此,在形成检测电阻体401时易于通过和第一电极60相同的工序来形成。

[0092]

c.第三实施方式:

[0093]

利用图8,对作为本公开的一个实施方式的第三实施方式的液体喷出头510所具备的检测电阻体以及加热电阻体进行说明。图8为表示第三实施方式所涉及的液体喷出头的俯视图。对于与第一实施方式的液体喷出头510共同的部分,标记相同符号,并且省略其说明。

[0094]

在第一实施方式中示出了如下示例,即,检测电阻体401以及加热电阻体601以包围第一压力室列l1以及第二压力室列l2的周围的方式在液体喷出头510的外侧被连续地形成。相对于此,在本实施方式的液体喷出头510中其不同之处在于,检测电阻体以及加热电阻体如图8所示那样,具备与多个压力室列的每一个相对应的多个检测电阻体以及加热电阻体这点。根据这种方式,液体喷出头510能够将多个压力室12的温度分成多个压力室列来进行检测,并且能够分成多个压力室列来对多个压力室12内的液体进行加热。另外,这样的结构并不限于检测电阻体和加热电阻体双方,也可以仅由任意的一方具备。

[0095]

如图8所示,液体喷出头510具备第一检测电阻体402和第一加热电阻体602。第一检测电阻体402被配置在比第一压力室列l1靠液体喷出头510的外侧处,并且沿着作为第一压力室列l1中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第一加热电阻体602被配置在比第一检测电阻体402靠液体喷出头510的外侧处,并且沿着作为第一压力室列l1中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第一检测电阻体402对第一压力室列l1中所包含的压力室12内的油墨的温度进行检测,第一加热电阻体602对第一压力室列l1中所包含的压力室12内的油墨进行加热。此外,如图8所示,液体喷出头510具备第二检测电阻体403和第二加热电阻体603。第二检测电阻体403被配置在比第二压力室列l2靠液体喷出头510的外侧处,并且沿着作为第二压力室列l2中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第二加热电阻体603被配置在比第二检测电阻体403靠液体喷出头510的外侧处,并且沿着作为第二压力室列l2中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第二检测电阻体403对第二压力室列l2中所包含的压力室12内的油墨的温度进行检测,第二加热电阻体603对第二压力室列l2中所包含的压力室12内的油墨进行加热。测量用引线电极93除了测量用引线电极93a、测量用引线电极93b之外,还具备有测量用引线电极93c以及测量用引线电极93d。加热用引线电极94除了加热用引线电极94a、加热用引线电极94b之外,还具备加热用引线电极94c、加热用引线电极94d。

[0096]

第一加热电阻体602是连续的,第一加热电阻体602的一端与加热用引线电极94a连接,第一加热电阻体602的另一端与加热用引线电极94c连接。第二加热电阻体603是连续的,第二加热电阻体603的一端与加热用引线电极94b连接,第二加热电阻体603的另一端与加热用引线电极94d连接。通过这种方式,第一加热电阻体602与配线基板120电连接,从而控制部580能够向第一加热电阻体602施加电压。此外,第二加热电阻体603与配线基板120电连接,从而控制部580能够向第二加热电阻体603施加电压。

[0097]

第一检测电阻体402是连续的,第一检测电阻体402的一端与测量用引线电极93a连接,第一检测电阻体402的另一端与测量用引线电极93c连接。第二检测电阻体403是连续的,第二检测电阻体403的一端与测量用引线电极93b连接,第二检测电阻体403的另一端与

测量用引线电极93d连接。通过这种方式,第一检测电阻体402与配线基板120电连接,从而控制部580能够对第一检测电阻体402的电阻值进行测量。此外,第二检测电阻体403与配线基板120电连接,控制部580能够对第二检测电阻体403的电阻值进行测量。

[0098]

根据本实施方式的液体喷出头510,能够对第一压力室列l1中所包含的压力室12内的油墨的温度和第二压力室列l2中所包含的压力室12内的油墨的温度独立地进行加热并实施温度调节。即使在每一压力室列中油墨的温度不同的情况下,也能够独立地将油墨的温度调节为适当的温度。液体喷出装置500更加易于实施适合于压力室12内的油墨的温度的液体喷出头510的喷出控制。

[0099]

根据本实施方式的液体喷出头510,在第一压力室列l1中所包含的压力室12内的油墨的温度和构成第二压力室列l2的压力室12内的油墨的温度不同的情况下,能够实施与构成各个压力室列的压力室12内的油墨的温度相对应的压电元件300的驱动。此外,根据这种方式,液体喷出装置500更加易于实施适合于压力室12内的油墨的温度的液体喷出头510的喷出控制。

[0100]

d.第四实施方式:

[0101]

利用图9,对作为本公开的一个实施方式的第四实施方式的液体喷出头510所具备的检测电阻体以及加热电阻体进行说明。图9为表示第四实施方式所涉及的液体喷出头的俯视图。对于与第一实施方式的液体喷出头510相同的部分,标记相同的符号,并且省略其说明。

[0102]

在第一实施方式中示出了如下示例,即,检测电阻体401以及加热电阻体601以包围第一压力室列l1以及第二压力室列l2的周围的方式在液体喷出头510的外侧被连续地形成。相对于此,在本实施方式的液体喷出头510中其不同之处在于,检测电阻体以及加热电阻体如图9所示那样,具备与多个压力室群的每一个相对应的多个检测电阻体以及加热电阻体这点。根据这种方式,液体喷出头510能够将多个压力室12的温度分成多个压力室群来进行检测,并且能够分成多个压力室群来对多个压力室12内的液体进行加热。另外,这样的结构并不限于检测电阻体和加热电阻体双方,也可以仅由任意的一方具备。

[0103]

如图9所示,在作为第一压力室列l1的排列方向的y轴方向上,将包含有位于比中央靠作为一侧的-y方向侧的多个压力室12的压力室群称为第一压力室群g1,将包含有位于比中央靠作为另一侧的+y方向侧的多个压力室12的压力室群称为第二压力室群g2。在作为第二压力室列l2的排列方向的y轴方向上,将包含有位于比中央靠作为一侧的-y方向侧的多个压力室12的压力室群称为第三压力室群g3,将包含有位于比中央靠作为另一方侧的+y方向侧的多个压力室12的压力室群称为第四压力室群g4。

[0104]

如图9所示,液体喷出头510具备:第三检测电阻体406,其在比第一压力室群g1靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第一压力室群g1中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置;第三加热电阻体606,其在比第三检测电阻体406靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第一压力室群g1中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第三检测电阻体406对第一压力室群g1中所包含的压力室12内的油墨的温度进行检测,第三加热电阻体606对第一压力室群g1中所包含的压力室12内的油墨进行加热。

[0105]

液体喷出头510具备:第四检测电阻体407,其在比第二压力室群g2靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第二压力室群g2中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行

配置;第四加热电阻体607,其在比第四检测电阻体407靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第二压力室群g2中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第四检测电阻体407对第二压力室群g2中所包含的压力室12内的油墨的温度进行检测,第四加热电阻体607对第二压力室群g2中所包含的压力室12内的油墨进行加热。

[0106]

液体喷出头510具备:第五检测电阻体408,其在比第三压力室群g3靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第三压力室群g3中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置;第五加热电阻体608,其在比第五检测电阻体408靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第三压力室群g3中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第五检测电阻体408对第三压力室群g3中所包含的压力室12内的油墨的温度进行检测,第五加热电阻体608对第三压力室群g3中所包含的压力室12内的油墨进行加热。

[0107]

液体喷出头510具备:第六检测电阻体409,其在比第四压力室群g4靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第四压力室群g4中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置;第六加热电阻体609,其在比第六检测电阻体409靠液体喷出头510的外侧处,沿着作为第四压力室群g4中所包含的各压力室12的排列方向的y轴方向进行配置。第六检测电阻体409对第四压力室群g4中所包含的压力室12内的油墨的温度进行检测,第六加热电阻体609对第四压力室群g4中所包含的压力室12内的油墨进行加热。

[0108]

测量用引线电极93除了测量用引线电极93a、测量用引线电极93b之外,还具备测量用引线电极93c、93d、93e、93f、93g、93h。加热用引线电极94除了加热用引线电极94a、加热用引线电极94b之外,还具备加热用引线电极94c、94d、94e、94f、94g、94h。

[0109]

第三加热电阻体606是连续的,第三加热电阻体606的一端与加热用引线电极94e连接,第三加热电阻体606的另一端与加热用引线电极94a连接。第四加热电阻体607是连续的,第四加热电阻体607的一端与加热用引线电极94c连接,第四加热电阻体607的另一端与加热用引线电极94g连接。第五加热电阻体608是连续的,第五加热电阻体608的一端与加热用引线电极94f连接,第五加热电阻体608的另一端与加热用引线电极94b连接。第六加热电阻体609是连续的,第六加热电阻体609的一端与加热用引线电极94d连接,第六加热电阻体609的另一端与加热用引线电极94h连接。通过这种方式,第三加热电阻体606与配线基板120连接,从而控制部580能够向第三加热电阻体606施加电压。第四加热电阻体607与配线基板120连接,从而控制部580能够向第四加热电阻体607施加电压。第五加热电阻体608与配线基板120连接,从而控制部580能给向第五加热电阻体608施加电压。第六加热电阻体609与配线基板120连接,从而控制部580能够向第六加热电阻体609施加电压。

[0110]

第三检测电阻体406是连续的,第三检测电阻体406的一端与测量用引线电极93e连接,第三检测电阻体406的另一端与测量用引线电极93a连接。第四检测电阻体407是连续的,第四检测电阻体407的一端与测量用引线电极93c连接,第四检测电阻体407的另一端与测量用引线电极93g连接。第五检测电阻体408是连续的,第五检测电阻体408的一端与测量用引线电极93f连接,第五检测电阻体408的另一端与测量用引线电极93b连接。第六检测电阻体409是连续的,第六检测电阻体409的一端与测量用引线电极93d被连接在一起,第六检测电阻体409的另一端与测量用引线电极93h连接,通过这种方式,第三检测电阻体406与配线基板120连接,从而控制部580能够对第三检测电阻体406的电阻值进行测量。第四检测电阻体407与配线基板120连接,从而控制部580能够对第四检测电阻体407的电阻值进行测

量。第五检测电阻体408与配线基板120连接,从而控制部580能够对第五检测电阻体408的电阻值进行测量。第六检测电阻体409与配线基板120连接,从而控制部580能够对第六检测电阻体409的电阻值进行测量。

[0111]

根据本实施方式的液体喷出头510,例如能够对第一压力室群g1中所包含的压力室12内的油墨的温度、第三压力室群g3中所包含的压力室12内的油墨的温度、第二压力室群g2中所包含的压力室12内的油墨的温度以及第四压力室群g4中所包含的压力室12内的油墨的温度独立地进行加热并实施温度调节。即使在每一个压力室群的油墨的温度不同的情况下,也能够独立地将油墨的温度调节为适当的温度。液体喷出装置500更加易于实施适合于压力室12内的油墨的温度的液体喷出头510的喷出控制。

[0112]

根据本实施方式的液体喷出头510,例如,在第一压力室群g1中所包含的压力室12内的油墨的温度、第三压力室群g3中所包含的压力室12内的油墨的温度、第二压力室群g2中所包含的压力室12内的油墨的温度以及第四压力室群g4中所包含的压力室12内的油墨的温度不同的情况下,能够实施与各个压力室列中所包含的压力室12内的油墨的温度相对应的压电元件300的驱动。此外,根据这种方式,液体喷出装置500更加易于实施适合于压力室12内的油墨的温度的液体喷出头510的喷出控制。

[0113]

e.其他的方式:

[0114]

(e1)在上述第一实施方式中,加热电阻体601由与作为独立电极的第一电极60相同的材料即铂(pt)形成。相对于此,加热电阻体601并不限于由与第一电极60相同的材料,也可以由与共同电极、驱动配线中的任意一个相同的材料来形成。即使为该方式的液体喷出头510也能够获得同样的效果。

[0115]

(e2)在上述第一实施方式中,加热电阻体601被配置在与作为独立电极的第一电极60在层叠方向上相同的位置、即与第一电极60相同的层上。相对于此,加热电阻体601并不限于被配置在与独立电极相同的层上,也可以被配置在与共同电极、驱动配线中的任意一个相同的层上。即使为该方式的液体喷出头510也能够获得同样的效果。

[0116]

(e3)在上述第一实施方式中,检测电阻体401的材料由铂(pt)即与第一电极60相同的材料形成。相对于此,检测电阻体401并不限于由与独立电极相同的材料形成,也可以由与共同电极、驱动配线中的任意一个相同的材料形成。通过这种方式,与将检测电阻体401和共同电极或者驱动配线另行形成的情况相比,能够简化制造工序,从而降低成本。

[0117]

(e4)在上述第二实施方式中,检测电阻体401由与作为独立电极的第一电极60相同的材料形成。相对于此,检测电阻体401也可以由与作为共同电极的第二电极80相同的材料来形成。根据该方式的液体喷出头510,例如能够通过第二电极80的形成工序来形成检测电阻体401以及加热电阻体651,从而能够简化制造工序,进而降低成本。

[0118]

(e5)在上述第二实施方式中示出了第二电极80为铱(ir),第一电极60为铂(pt)的示例。即,在第二实施方式中示出了如下的示例,即,作为共同电极的第二电极80由与作为独立电极的第一电极60相比电阻较大的材料构成,相对于此,第一电极60由电阻相对于温度变化的变化率大于作为共同电极的第二电极80的材料形成,加热电阻体651由与作为共同电极的第二电极80相同的材料形成。相对于此,也可以设为,作为独立电极的第一电极60由与电阻大于作为共同电极的第二电极80的材料形成,作为共同电极的第二电极80由电阻相对于温度变化的变化率大于作为独立电极的第一电极60的材料形成,加热电阻体651由

与作为独立电极的第一电极60相同的材料形成。在该情况下,检测电阻体401可以由与作为独立电极的第一电极60相同的材料形成。能够通过第一电极60的形成工序来形成检测电阻体401以及加热电阻体651,从而能够简化制造工序,进而降低成本。此外,在该情况下,检测电阻体401并不限于由与作为独立电极的第一电极60相同的材料形成,也可以由与作为共同电极的第二电极80相同的材料来形成。

[0119]

(e6)在上述第一实施方式中示出了如下的示例,即,加热电阻体601设置为与第一电极60同层,且以不与第一电极60电连续的方式而形成在振动板50的-z方向侧的面上。相对于此,也可以将加热电阻体601设为与作为驱动配线而发挥功能的独立引线电极91以及共同引线电极92、以及包括加热用引线电极94a以及加热用引线电极94b的加热用引线电极94同层,并且以与加热用引线电极94电连续的方式而层叠形成在压电体70的-z方向侧的面上。即,加热电阻体601可以为与加热用引线电极94相同的配线。因此,虽然加热电阻体601由与独立引线电极91以及共同引线电极92相同层构成,但是以电气不连续的方式形成,加热电阻体601的材料为与独立引线电极91以及共同引线电极92相同的材料即金(au)。通过这种方式,与将加热电阻体601以与独立引线电极91以及共同引线电极92独立地形成的情况相比,能够简化制造工序,从而降低成本。

[0120]

(e7)在上述第一实施方式中,例示了如下的示例,即,检测电阻体401设置为与第一电极60同层,并且以不与第一电极60电连续的方式形成在振动板50的-z方向侧的面上。相对于此,也可以将检测电阻体401设为与作为驱动配线而发挥功能的独立引线电极91以及共同引线电极92、以及包括测量用引线电极93a以及测量用引线电极93b的测量用引线电极93同层,并且以与测量用引线电极93电连续的方式而层叠形成在压电体70的-z方向侧的面上。即,检测电阻体401可以为与测量用引线电极93相同的配线。因此,虽然检测电阻体401由与独立引线电极91以及共同引线电极92同一层构成,但是以电气不连续的方式而被形成,并且检测电阻体401的材料为与独立引线电极91以及共同引线电极92相同的材料即金(au)。通过这种方式,与将检测电阻体401以与独立引线电极91以及共同引线电极92独立地形成的情况相比,能够简化制造工序,从而降低成本。

[0121]

本公开并不限于上述的实施方式,在不脱离其主旨的范围内能够以各种结构来实现。例如,关于与发明内容部分所记载的各个方式中的技术特征对应的实施方式的技术特征,为了解决上述课题的一部分或者全部,或者为了达成上述效果的一部分或者全部,能够适当地进行替换、组合。此外,只要该技术特征在本说明书中没有作为必须的特征进行说明,就能够适当地删除。

[0122]

(1)根据本公开的一个方式提供一种液体喷出头。该液体喷出头具备:压力室基板,其具有多个压力室;压电元件,其被层叠在所述压力室基板上,并且具备独立电极、共同电极以及压电体,所述独立电极针对所述多个压力室的每一个而被独立地设置,所述共同电极针对所述多个压力室而被共同地设置,所述压电体在所述压电元件的层叠方向上被设置在所述独立电极与所述共同电极之间,并用于向所述压力室内的液体施加压力;驱动配线,其与所述独立电极以及所述共同电极电连接,并且用于将驱动所述压电体的电压施加给所述压电体;加热电阻体,其由与所述独立电极、所述共同电极、所述驱动配线中的任意一个相同的材料形成,并且用于对所述压力室内的液体进行加热。

[0123]

根据该方式的液体喷出头,能够在液体喷出头的内部设置加热电阻体,与将加热

器设置在外部的液体喷出头相比较,能够缩短从压力室至加热电阻体的距离,从而能够控制性良好地调节压力室内的液体的温度。此外,通过在液体喷出头的内部设置加热电阻体,从而能够抑制液体喷出头大型化的情况。

[0124]

(2)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述加热电阻体的至少一部分被配置在与所述独立电极、所述共同电极、所述驱动配线中的任意一个在所述层叠方向上的相同的位置处。根据该方式的液体喷出头,能够通过与形成独立电极的工序相同的工序来形成加热电阻体。

[0125]

(3)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述多个压力室在所述压力室基板中沿着预先设定的排列方向进行排列。所述加热电阻体的至少一部分也可以被配置在比所述压力室靠与所述排列方向交叉的交叉方向上的所述液体喷出头的外侧处。根据该方式的液体喷出头,能够减少从压力室向液体喷出头的外侧的散热,从而能够高效地对压力室内的液体的温度进行调节。

[0126]

(4)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述多个压力室包括第一压力室列和在所述交叉方向上与所述第一压力室列相邻的第二压力室列。所述加热电阻体也可以包括用于对所述第一压力室列中所包含的压力室进行加热的第一加热电阻体和用于对所述第二压力室列中所包含的压力室进行加热的第二加热电阻体。根据该方式的液体喷出头,能够独立地对第一压力室列中所包含的压力室内的液体的温度和第二压力室列中所包含的压力室内的液体的温度进行加热,并实施温度调节。

[0127]

(5)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述多个压力室包括第一压力室列和在所述交叉方向上与所述第一压力室列相邻的第二压力室列。所述第一压力室列也可以包括第一压力室群和第二压力室群,所述第一压力室群包括所述多个压力室中位于所述排列方向上的一侧的多个压力室,所述第二压力室群包括所述多个压力室中位于所述排列方向上的另一方侧的多个压力室。所述加热电阻体也可以包括第三加热电阻体和第四加热电阻体,所述第三加热电阻体用于对所述第一压力室群中所包含的所述多个压力室进行加热,所述第四加热电阻体用于对所述第二压力室群中所包含的所述多个压力室进行加热。根据该方式的液体喷出头,能够独立地对第一压力室群中所包含的压力室内的液体的温度、第二压力室群中所包含的压力室内的液体的温度进行加热,并实施温度调节。

[0128]

(6)在上述方式的液体喷出头中也可以为,还具备检测电阻体,所述检测电阻体用于对所述压力室内的温度进行检测,并且由与所述独立电极、所述共同电极、所述驱动配线中的任意一个相同的材料形成。根据该方式的液体喷出头,由于检测电阻体被设置在液体喷出头内,因此与在液体喷出头的外部对温度进行测量的情况相比,能够减小通过检测电阻体而被检测出来的温度与压力室内的温度之间的差。

[0129]

(7)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述共同电极由电阻大于所述独立电极的材料形成,所述独立电极由电阻相对于温度变化的变化率大于所述共同电极的材料形成,所述加热电阻体由与所述共同电极相同的材料形成。根据该方式的液体喷出头,能够将合适的材料分别应用于加热电阻体以及检测电阻体。

[0130]

(8)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述检测电阻体由与所述独立电极相同的材料形成。根据该方式的液体喷出头,在形成检测电阻体时易于通过和独立电极相同的工序来形成。

[0131]

(9)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述检测电阻体由与所述共同电极相同的材料形成。根据该方式的液体喷出头,在形成检测电阻体时易于通过和共同电极相同的工序来形成。

[0132]

(10)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述独立电极由电阻大于所述共同电极的材料形成,所述共同电极由电阻相对于温度变化的变化率大于所述独立电极的材料形成,所述加热电阻体由与所述独立电极相同的材料形成。

[0133]

(11)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述检测电阻体由与所述共同电极相同的材料形成。根据该方式的液体喷出头,在形成检测电阻体时易于通过和共同电极相同的工序来形成。

[0134]

(12)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述检测电阻体由与所述独立电极相同的材料形成。根据该方式的液体喷出头,在形成检测电阻体时易于通过和独立电极相同的工序来形成。

[0135]

(13)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述共同电极含有铱,所述独立电极含有铂。

[0136]

(14)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述加热电阻体被配置在比所述检测电阻体靠所述液体喷出头的外侧处。根据该方式的液体喷出头,通过将检测电阻体配置在接近压力室的位置处,从而与由加热电阻体实施的压力室的温度调节相比,优先地进行由检测电阻体实施的压力室的温度的检测,由此能够提高压力室的温度的检测精度。

[0137]

(15)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述加热电阻体的截面面积小于所述检测电阻体的截面面积。根据该方式的液体喷出头,加热电阻体的电阻变得大于检测电阻体的电阻,从而能够利用加热电阻体的电阻加热来更加高效地进行加热。

[0138]

(16)在上述方式的液体喷出头中也可以为,所述加热电阻体的长度长于所述检测电阻体的长度。根据该方式的液体喷出头,加热电阻体的电阻变得大于检测电阻体的电阻,从而能够利用加热电阻体的电阻加热来更加高效地进行加热。

[0139]

(17)在上述方式的液体喷出头中也可以为,用于向所述压电体供给电力的电源电路和用于向所述加热电阻体以及所述检测电阻体供给电力的电源电路为相互不同的电路。根据该方式的液体喷出头,能够分别独立地执行压电元件的驱动控制、由加热电阻体实施的压力室内的液体的加热以及由检测电阻体实施的压力室的温度检测。

[0140]

(18)根据本公开的其他方式提供一种液体喷出装置。该液体喷出装置具备:上述第一方式中的液体喷出头,控制部,其对从所述液体喷出头喷出液体的喷出动作进行控制。根据该方式的液体喷出装置,能够容易地实现可控制液体喷出头的喷出动作的结构。

[0141]

本公开还能够通过液体喷出装置以外的各种方式来实现。例如,能够通过液体喷出装置的制造方法或液体喷出装置的控制方法、实现该控制方法的计算机程序、记录有该计算机程序的非暂时性的记录介质等方式来实现。

[0142]

本公开并不限于喷墨方式,还能够应用于喷出油墨以外的其他液体的任意的液体喷出装置以及在这些液体喷出装置中所使用的液体喷出头中。例如,能够应用在如以下那样的各种的液体喷出装置及其液体喷出头中。

[0143]

(1)传真装置等图像记录装置。

[0144]

(2)液晶显示器等的图像显示装置用的颜色滤波器的制造中所使用的颜色材料喷

出装置。

[0145]

(3)有机el(electro luminescence:电致发光)显示器、面发光显示器(field emission display,fed)等的电极形成中所使用的电极材料喷出装置。

[0146]

(4)喷出包括在生物芯片制造中所使用的生物体有机物在内的液体的液体喷出装置。

[0147]

(5)作为精密移液管的试样喷出装置。

[0148]

(6)润滑油的喷出装置。

[0149]

(7)树脂液的喷出装置。

[0150]

(8)利用针头向时钟、相机等精密机械喷出润滑油的液体喷出装置。

[0151]

(9)为了形成光通信元件等中所使用的微小半球透镜(光学透镜)等而在基板上喷出紫外线固化树脂液等透明树脂液的液体喷出装置。

[0152]

(10)为了对基板等进行蚀刻而喷出酸性或碱性的蚀刻液的液体喷出装置。

[0153]

(11)具备喷出其他任意微小量的液滴的液体消耗头的液体喷出装置。

[0154]“液滴”是指从液体喷出装置被喷出来的液体的状态,包括粒状、泪状、丝状地拉出尾状物的状态。此外,在此所说的“液体”只要是如能够由液体喷出装置消耗的材料即可。例如,只要“液体”为物质是液相时的状态下的材料即可,粘性较高或者较低的液体状态的材料以及溶胶、凝胶水、其他的无机溶剂、有机溶剂、溶液、液状树脂、液状金属(金属熔液)这样的液体状态的材料也被包含在“液体”中。此外,不仅作为物质的一种状态的液体被包括在“液体”中,由颜料、金属颗粒等固体物构成的功能材料的粒子被溶解、分散或者混合的物质也被包括在“液体”中。此外,作为第一液体和第二液体的组合的代表性的示例,除了如在上述实施方式中所说明那样的油墨和反应液的组合之外,还可以列举出以下的组合。

[0155]

(1)粘合剂的主剂以及固化剂;

[0156]

(2)涂料的底漆以及稀释剂、清漆以及稀释剂;

[0157]

(3)含有细胞用油墨的细胞的主溶剂以及稀释溶剂;

[0158]

(4)表现金属光泽感的油墨(金属油墨)的金属颜料分散液以及稀释溶剂;

[0159]

(5)车辆用燃料的汽油/柴油以及生物燃料;

[0160]

(6)药品的药物主成分以及保护成分;

[0161]

(7)发光二极管(led)的荧光体以及密封材料。

[0162]

符号说明

[0163]

10

…

压力室基板;11

…

隔壁;12

…

压力室;12a、12b

…

端部;15

…

连通板;16

…

喷嘴连通通道;17

…

第一歧管部;18

…

第二歧管部;19

…

供给连通通道;20

…

喷嘴板;21

…

喷嘴;30

…

保护基板;31

…

保持部;32

…

贯穿孔;40

…

壳部件;41

…

收纳部;42

…

第三歧管部;43

…

连接口;44

…

供给口;45

…

可塑性基板;46

…

密封膜;47

…

固定基板;48

…

开口部;49

…

可塑性部;50

…

振动板;51

…

弹性膜;52

…

绝缘体膜;60

…

第一电极;60a、60b

…

端部;70

…

压电体;70a、70b

…

端部;71

…

槽部;80

…

第二电极;80a、80b

…

端部;85

…

配线部;91

…

独立引线电极;92

…

共同引线电极;92a、92b

…

延伸设置部;93、93a至93h

…

测量用引线电极;94、94a至94h

…

加热用引线电极;100

…

歧管;120

…

配线基板;121

…

头电路;300

…

压电元件;310

…

活性部;320

…

非活性部;401

…

检测电阻体;402

…

第一检测电阻体;403

…

第二检测电阻体;406

…

第三检测电阻体;407

…

第四检测电阻体;408

…

第五检测电阻体;409

…

第六检测电阻

体;500

…

液体喷出装置;510

…

液体喷出头;550

…

油墨罐;552

…

管;560

…

输送机构;562

…

输送辊;564

…

输送杆;566

…

输送用电机;570

…

移动机构;572

…

滑架;574

…

输送带;576

…

移动用电机;577

…

滑轮;580

…

控制部;601、651

…

加热电阻体;602

…

第一加热电阻体;603

…

第二加热电阻体;606

…

第三加热电阻体;607

…

第四加热电阻体;608

…

第五加热电阻体;609

…

第六加热电阻体;g1

…

第一压力室群;g2

…

第二压力室群;g3

…

第三压力室群;g4

…

第四压力室群;l1

…

第一压力室列;l2

…

第二压力室列;p

…

印刷纸张。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1