一种显示装置的制作方法

1.本发明实施例涉及显示技术领域,尤其涉及一种显示装置。

背景技术:

2.现今柔性显示面板逐渐进入了消费者的视野,屏幕的可卷曲性大大拓展了显示领域的应用。相较于传统屏幕,柔性显示屏优势明显,不仅在体积上更加轻薄,功耗上也低于传统器件,有助于提升设备的续航能力。

技术实现要素:

3.本发明提供一种显示装置,以保证显示屏在拉伸过程中的平整度,避免受力不均引起的褶皱问题。

4.本发明实施例提供了一种显示装置,包括:

5.显示面板;

6.多个支撑结构,位于所述显示面板背离出光的一侧,多个所述支撑结构支撑所述显示面板的不同区域,并分别对所述显示面板的不同区域进行垂向高度调节。

7.本发明实施例中,通过设置多个支撑结构分别支撑显示面板的不同区域,并利用多个支撑结构分别对显示面板的不同区域进行垂向高度调节,能够使显示面板不同位置处高度保持一致,以此控制显示面板表面的平整度,或者,能够使显示面板不同位置处按照设定形状弯曲或弯折,以此控制显示面板表面的平滑度。换言之,本发明实施例的显示装置通过多个支撑结构,可以根据需求自由控制显示面板的表面形态。本发明实施例能够解决现有拉伸显示装置显示面板容易受力不均产生褶皱的问题,实现显示面板表面形态的精确调控,避免受力不均时引起褶皱并进一步防止其内部产生损伤,增长使用寿命。而且,对于拉伸式显示装置,本发明实施例可以避免壳体组件之间的段差,不仅能提高屏幕的平整度,还能提升拉伸过程的平滑度,改善用户使用体验。

附图说明

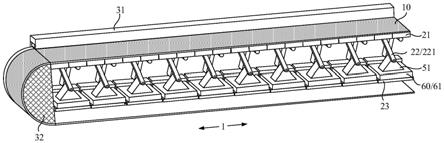

8.图1是现有拉伸显示装置的结构示意图;

9.图2是本发明实施例提供了一种显示装置的结构示意图;

10.图3和图4是本发明实施例提供的另一种显示装置两种状态下的立体结构示意图;

11.图5是图3所示显示装置中壳体和显示面板的立体剖视图;

12.图6是图4所示显示装置中壳体的立体剖视图;

13.图7是图4所示显示装置的一种剖面图;

14.图8是图3或图4所示显示装置的立体剖视图;

15.图9是图3或图4所示显示装置的支撑结构的立体示意图;

16.图10是图3或图4所示显示装置的内部示意图;

17.图11是本发明实施例提供的又一种显示装置的剖视图;

18.图12是图8所示显示装置的又一种内部结构示意图;

19.图13是图8所示显示装置中支撑结构的结构示意图;

20.图14和图15是图8所示显示装置在收缩状态和伸展状态下的结构示意图;

21.图16是图8所示显示装置另一视角下的内部结构示意图;

22.图17是图16所示内部结构的局部放大图;

23.图18是图16所示抬升组件的传动组件结构示意图;

24.图19是本发明实施例提供的抬升结构的抬升原理图。

具体实施方式

25.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

26.图1是现有拉伸显示装置的结构示意图,参考图1,该拉伸显示装置在沿图中所示第一方向1进行拉伸时,在第二方向2上(第二方向2平行显示面板10且垂直第一方向1),柔性的显示面板10不同位置处的拉力受力容易不均,可以想象,拉伸过程中会导致显示面板10局部的位移量不一致,使得显示面板10局部区域尤其边缘位置容易产生褶皱;而且,如图1所示,该拉伸显示装置中承载柔性的显示面板10的两个相互嵌套的壳体结构30存在一定的表面段差,柔性的显示面板10在此段差处会不平整,在拉伸过程中显示面板10在第一方向1上不同位置处的摩擦力受力也会不均,导致显示面板10滑动并不平滑,也容易使显示面板10产生褶皱。显示面板10长期发生褶皱进而会影响其褶皱位置处的电路结构和光学结构等,导致其产生损伤,大大降低面板的使用寿命。

27.基于上述问题,本发明实施例提供了一种显示装置。该显示装置包括显示面板和多个支撑结构,多个支撑结构位于显示面板背离出光的一侧,多个支撑结构支撑显示面板的不同区域,并分别对显示面板的不同区域进行垂向高度调节。

28.本发明实施例中,通过设置多个支撑结构分别支撑显示面板的不同区域,并利用多个支撑结构分别对显示面板的不同区域进行垂向高度调节,能够使显示面板不同位置处高度保持一致,以此控制显示面板表面的平整度,或者,能够使显示面板不同位置处按照设定形状弯曲或弯折,以此控制显示面板表面的平滑度。换言之,本发明实施例的显示装置通过多个支撑结构,可以根据需求自由控制显示面板的表面形态。本发明实施例能够解决现有拉伸显示装置显示面板容易受力不均产生褶皱的问题,实现显示面板表面形态的精确调控,避免受力不均时引起褶皱并进一步防止其内部产生损伤,增长使用寿命。而且,对于拉伸式显示装置,本发明实施例可以避免壳体组件之间的段差,不仅能提高屏幕的平整度,还能提升拉伸过程的平滑度,改善用户使用体验。

29.以上是本发明提供的显示面板及驱动方法的核心思想,下面将结合本发明实施例中的附图,对上述实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下,所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

30.图2是本发明实施例提供了一种显示装置的结构示意图,参考图2,该显示装置包括显示面板10和多个支撑结构20,多个支撑结构20位于显示面板10背离出光的一侧,多个

支撑结构20支撑显示面板10的不同区域,并分别对显示面板10的不同区域进行垂向高度调节。

31.其中,支撑结构20设置于显示面板10背离出光的一侧,抵持显示面板10背面。支撑结构20对显示面板10中相抵触区域进行垂向高度调节,表示支撑结构20可以在垂直该区域所在平面的方向上进行上下移动,以此调节显示面板10局部区域在该垂直方向上的高度。对于整个显示面板10而言,各个区域的高度决定了其表面的整体形态,因此,在对表面整体形态的控制过程中,利用多个支撑结构20对相应区域的高度调节,可以控制显示面板10表面的整体形态。

32.多个支撑结构20可以设置在显示面板10所在平面的垂直投影均匀排布,即多个支撑结构20均匀分布在显示面板10背面,用以均匀支撑显示面板10。具体地,支撑结构20的排布方式可以是按照多行多列的矩阵排布,也可以按照一行多列或一列多行式排布。可以理解,支撑结构20的排布方式、排布数量或密度,以及支撑结构20与显示面板的相抵触结构的形状、尺寸等,取决于显示面板形状及其表面形态所需的调控精度等,本领域技术人员可以根据实际需求设计,此处并不做限制。

33.如图2所示显示装置中的显示面板所需表面形态为平面,因此,在通过支撑结构20对显示面板10进行表面调控时,其需要准确控制各区域的垂向高度保持一致。当然,本发明实施例中不限于表面形态为平面的显示装置,例如也可以是具有弧形表面等各类表面形态的显示装置,本发明实施例同样可以通过多个支撑结构20对显示面板10局部区域的垂向高度进行调节实现。此外,本发明实施例可以应用在硬性显示装置中,也可以设置在柔性显示装置中,例如上述的拉伸式显示装置等,本发明实施例对该拉伸式显示装置进行了具体示例。

34.图3和图4是本发明实施例提供的另一种显示装置两种状态下的立体结构示意图,参考图2

‑

图4,在图2所示显示装置结构的基础上,本实施例的显示装置还包括相互嵌套的第一壳体31和第二壳体32;多个支撑结构(图中未示出)沿第一方向1依次排列且位于第一壳体31和第二壳体32构成的容置腔中,第一壳体31和第二壳体32可沿第一方向1相对移动,多个支撑结构可沿第一方向1相对伸缩;其中,第一方向1与显示面板10所在平面平行。

35.可以理解,该实施例中的拉伸式显示装置的拉伸过程,实质上是第一壳体31和第二壳体32沿相互背离或相对的方向移动的过程,或者可以理解为嵌套在第一壳体31中的第二壳体32由第一壳体31抽出的过程,此过程中显示面板10会按照不同的拉伸程度伸出相应的面积。本实施例中,第一壳体31和第二壳体32的主要作用是通过相互嵌套形成容置腔,容纳未伸出的部分显示面板10。与现有的拉伸显示装置不同的是,对于显示面板10的伸出部分,第一壳体31和第二壳体32不再起主要的支撑作用,而是由该两个壳体内部的多个支撑结构20实现,第一壳体31和第二壳体32靠近显示面板10的一侧表面为镂空状,用于保证支撑结构与显示面板10的直接抵触。

36.图5是图3所示显示装置中壳体和显示面板的立体剖视图,图6是图4所示显示装置中壳体的立体剖视图,参考图3

‑

图6,进一步地,第一壳体31和第二壳体32上分别设置有相互匹配的导轨结构310,第一壳体31和第二壳体32通过导轨结构310滑动连接。

37.第一壳体31和第二壳体32上相互匹配的导轨结构310,实质是分别在第一壳体31和第二壳体32上设置的轨道,第二壳体32嵌入第一壳体31上的轨道中并且可在该轨道上滑

动。基于该导轨结构310,第一壳体31和第二壳体32可以沿第一方向1相向或相背移动,以此实现壳体结构的伸缩。

38.继续参考图3

‑

图6,进一步地,第一壳体31的内壁设置有第一面板滑动槽321,第二壳体32的内壁上设置有第二面板滑动槽322,第一面板滑动槽321和第二面板滑动槽322在垂直显示面板10的方向上高度平齐,显示面板10垂直第一方向1上的两条侧边容置在第一面板滑动槽321和第二面板滑动槽322内。此时,容置腔中的支撑结构负责对显示面板10起主要的支撑作用,而两个壳体对显示面板10也存在次要的支撑功能,即,第一面板滑动槽321和第二面板滑动槽322容置显示面板10的两侧边缘的同时,还负责对该显示面板10的两侧边进行支撑。此外还用于限制显示面板10在垂向上的高度以及横向上的位置,避免显示面板10位置跑偏。

39.图7是图4所示显示装置的一种剖面图,参考图4和图7,第一壳体31远离第二壳体32的一端设置有面板卷曲腔40,面板卷曲腔40中设置有弹性卷轴41,显示面板10包括相对的第一侧边101和第二侧边102,显示面板10的第一侧边101固定连接第一壳体31上,显示面板10的第二侧边102固定连接弹性卷轴41,且显示面板10围绕弹性卷轴41卷曲。

40.其中,面板卷曲腔40用于收纳卷曲后的部分显示面板10,弹性卷轴41可以理解为发条机构,具备卷曲能力。显示面板10的第二侧边102固定在该弹性卷轴41上,可以利用弹性卷轴41为显示面板10提供卷曲力,使显示面板10在无外力作用下卷曲在该弹性卷轴41上。而同时,由于显示面板10围绕第二壳体32弯折后,第一侧边101同样固定在第一壳体31上,因此,在将第二壳体32由第一壳体31中拉出时,会将卷曲在弹性卷轴41上的部分显示面板10拉出,此过程中显示面板10相对第二壳体32外表面滑动,显示面板10位于第一壳体31和第二壳体32正面的显示面板10面积逐渐增加。需要说明的是,第一壳体31和第二壳体32的相对移动,可以由人为外力驱动实现,也可以是在第一壳体31和第二壳体32中设置自动驱动结构,由显示装置自身实现,此处不做限制。

41.以上是本发明实施例提供的拉伸式显示装置的壳体结构基础,本领域技术人员在此基础上对其进行地合理变形,均落入本发明实施例的保护范围中。此外,本实施例对于壳体结构的未详尽之处,本领域技术人员可以根据实际情况进行设置。基于上述的壳体结构基础,下面对该拉伸式显示装置内部的支撑结构进行详细介绍。

42.图8是图3或图4所示显示装置的立体剖视图,图9是图3或图4所示显示装置的支撑结构的立体示意图,参考图8和图9,该显示装置中,支撑结构20包括多个支撑板21,多个支撑板21分别抵持显示面板10背离出光的一侧的不同区域,且在显示面板10所在平面上的垂直投影相互无交叠。

43.支撑板21为长度略小于显示面板10在垂直第一方向1上的宽度的条形板,该支撑板21负责支撑显示面板10在第一方向1上某一位置处的长条形区域。可以理解,多个支撑板21则可以对整个显示面板10在第一方向1上各个位置处的垂向高度进行调控,从而保证其平整度。

44.需要说明的是,在拉伸过程中,显示面板10由上述的面板卷曲腔40伸出,位于正面的显示面板10面积增大,而同时,多个支撑板21之间也会发生相对移动。可以理解,当拉伸后正面显示面板10面积增大,此时固定数量的支撑板21若要均匀支撑面积增大的显示面板10,则需要支撑板21之间距离增大。换言之,支撑板21会与正面的显示面板10相对滑动,支

撑板21与正面的显示面板10仅仅为支撑关系,其与显示面板10并不存在固定连接关系。

45.图10是图3或图4所示显示装置的内部示意图,参考图8

‑

图10,基于此,该实施例中,还可设置该显示装置中包括多个弹性结构70,多个弹性结构70依次设置于相邻的两个支撑结构20之间,弹性结构70的两端分别与该两个支撑结构20固定连接。

46.弹性结构70负责向其两端的两个支撑结构20提供弹力,带动两个支撑结构20在第一方向1上的间距变大或减小,在显示装置处于完全收缩状态时,多个支撑结构20同样处于收缩状态,支撑结构20之间的距离最小;在显示装置处于完全展开状态时,多个支撑结构20同样处于伸展状态,支撑结构20之间的距离最大。以位于首尾的两个支撑结构20分别与第一壳体31和第二壳体32固定连接为例,整个显示装置由收缩状态伸展的过程中,第一壳体31和第二壳体32沿第一方向1相背移动,从而拉动首尾的两个支撑结构20,此过程中,多个弹性结构70负责将首尾接受到的拉力分散至各支撑结构20,使得多个支撑结构20均匀展开。在整个显示装置由完全伸展状态收缩的过程中,第一壳体31和第二壳体32沿第一方向1相向移动,从而挤压首尾的两个支撑结构20,此过程中,多个弹性结构70负责将首尾接受到的挤压力分散至各支撑结构20,使得多个支撑结构20均匀收缩。由此,在伸展或收缩过程中,支撑结构20始终可以保持均匀分布,均匀支撑显示面板10,保证显示面板10实时的平整度。

47.此外,还需要说明的是,上述支撑板仅表示支撑结构中与显示面板相互抵触的部分结构,对于支撑结构对显示面板的垂直高度调节,可在该支撑结构中设置高度调节机构,高度调节机构与支撑板机械连接,用于调节对应的支撑板的垂向高度。该高度调节机构可依据不同的方式实现,下面对两种具体的高度调节机构进行介绍。

48.首先,继续参考图8

‑

图10,在本发明的一个实施例中,支撑结构20还包括高度调节机构22,高度调节机构22与支撑板21机械连接,用于调节对应的支撑板21的垂向高度。高度调节机构22包括多个斜向板221,斜向板221相对显示面板10倾斜设置,多个斜向板221沿第一方向1依次排列;参考图9,斜向板221的第一侧边2211与支撑板21转动连接,多个斜向板221的第二侧边2212位于同一平面上,第一侧边2211与第二侧边2212相对;高度调节机构22响应于斜向板221的倾斜程度,以调节支撑板21的垂向高度。

49.如图9所示,此处斜向板221相对显示面板10倾斜设置,实质是指相对正面部分的显示面板10倾斜,其并未考虑显示面板10弯折至壳体背面以及收纳至面板卷曲腔中的部分。斜向板221的倾斜程度不同,则在垂向上的高度不同,以此通过调节斜向板221的倾斜角度,可以利用斜向板221的垂向高度不同继而通过支撑板21调节其上的显示面板10的垂向高度。可以理解,在已知斜向板221在倾斜方向上的长度也即斜向板221的旋转半径的基础上,可以计算获得倾斜角度和垂向高度的关系,从而能够通过驱动斜向板221旋转,实现垂向高度的调节。

50.继续参考图9所示,其中设置任意相邻的两个斜向板221相对显示面板10的倾斜方向相反,为本发明的一种实施方式。可以理解,由于斜向板221以倾斜方式存在于显示面板10的背面,其对于显示面板10的作用除垂向方向的支撑外,不可避免的在水平向上也会存在一定的作用力分量,而该实施例中将相邻的两个斜向板221反向倾斜设置,能够均衡显示面板10在水平向上受到的斜向板221的作用力,避免显示面板受到多个斜向板221一致的水平向作用而发生位置偏移甚至断裂等问题。

51.图11是本发明实施例提供的又一种显示装置的剖视图,参考图11,在本发明的另一个实施例中,该显示装置的支撑结构20同样包括支撑板21和高度调节机构22。不同之处在于,高度调节机构22包括升降杆222,升降杆222的延伸方向垂直显示面板10所在平面,升降杆222的第一端2221与支撑板21固定连接,多个升降杆222的第二端2222位于同一平面上;高度调节机构22响应于升降杆222的伸缩长度,以调节支撑板21的垂向高度。

52.升降杆222的延伸方向垂直显示面板10所在平面,实质上是指垂直于显示面板10的正面部分所在平面,其同样未考虑显示面板10弯折至壳体背面以及收纳至面板卷曲腔中的部分。该升降杆222实质上是长度可调节的伸缩杆,伸缩方向垂直显示面板10的正面部分。

53.基于上述的支撑结构,本发明实施例中的显示装置还可设置包括多个驱动结构,驱动结构响应于对应的支撑结构支撑显示面板时的受力大小,驱动高度调节机构调节对应的支撑板的垂向高度。驱动结构与支撑结构中的高度调节机构传动连接,主要负责带动高度调节机构变换形态,以调节显示面板的垂向高度。以上述的斜向板为例,驱动结构具体负责带动斜向板变换倾斜角度,从而实现垂向高度的变化,进而调节显示面板的垂向高度。

54.进一步地,本发明实施例中的显示装置还可设置多个受力检测结构和控制器,控制器分别与受力检测结构和驱动结构电连接;受力检测结构用于检测每个支撑结构支撑显示面板时的受力大小,控制器根据每个支撑结构支撑显示面板时的受力大小,控制驱动结构驱动高度调节机构,以调节对应的支撑板的垂向高度。

55.其中,受力检测结构设置于显示面板和支撑结构之间的受力面处,或者,设置于显示面板或支撑结构内部相应的受力位置处,在显示装置伸缩过程中,基于水平向拉伸力的不均,会引起柔性的显示面板发生褶皱,此时褶皱区域不同的支撑结构在垂向上所承受显示面板的压力会不同,受力检测结构分别检测相应支撑结构所承受的压力反馈至控制器,控制器可根据理论上的压力值或平均压力值等,判断各支撑结构的受力是否过大或过小,从而进行反馈控制。可以理解,支撑结构受力过大,表示显示面板对应位置处向下凹陷,相应地,通过控制器驱动支撑结构进行支撑,也即显示面板局部向下凹陷时,支撑结构向上支撑,可使凹陷处恢复正常垂向高度,从而使褶皱恢复平整。

56.图12是图8所示显示装置的又一种内部结构示意图,图13是图8所示显示装置中支撑结构的结构示意图,参考图12和图13,该显示装置中,支撑结构20包括支撑板21和高度调节机构22,高度调节机构22包括多个斜向板221,且任意相邻的两个斜向板221相对显示面板10的倾斜方向相反。此外,每相邻的两个斜向板221组成一组张开机构220,同一张开机构220的两个斜向板221的第二侧边2212位于同一中心转轴上,且可围绕中心转轴相对或相背转动。

57.该实施例实质是在上述实施例的基础上,设置每两个斜向板221组成一个v型的张开机构220的方案,该v型的张开机构220的尖部为两个斜向板221同轴的侧边,斜向板221相对或相背转动的过程则是v型的张开机构220闭合或张开的过程,或者可以理解为张开机构220中两个斜向板221夹角逐渐增大的过程。在此过程中,张开机构220自身在垂向上的高度也会发生变化。因此,通过对v型的张开机构220进行驱动,控制其张开角度,则可以对显示面板10中张开机构220对应的区域进行垂向高度调节。

58.如图12和图13所示,该实施例中的显示装置还包括多个驱动结构50,驱动结构50

响应于对应的支撑结构20支撑显示面板10时的受力大小,驱动高度调节机构22调节对应的支撑板21的垂向高度。具体地,该驱动结构50可设置包括驱动电机51和主动转轴52,驱动电机51通过主动转轴52与斜向板221的第二侧边2212连接,驱动电机51用于响应于每个支撑结构20支撑显示面板10时的受力大小,驱动斜向板221旋转设定角度。

59.需要说明的是,图12所示v型的张开机构220中两个斜向板221实质上是分别由两个主动转轴52单独驱动控制,两个斜向板221分别随相连接的主动转轴52转动而转动,两个主动转轴52的转动方向相反,从而带动两个斜向板221相向或相背转动,使得v型的张开机构220的张角变小或变大。

60.此外,为实现自动反馈调节,该显示装置还包括多个受力检测结构60和控制器(图中未示出),控制器分别与受力检测结构60和驱动结构50电连接;受力检测结构60用于检测每个支撑结构20支撑显示面板10时的受力大小,控制器根据每个支撑结构20支撑显示面板10时的受力大小,控制驱动结构50驱动高度调节机构22,以调节对应的支撑板21的垂向高度。其中,受力检测结构60可设置包括应力传感器61;支撑结构20还包括底板23,高度调节机构22设置于底板23上,多个底板23位于同一平面上且可沿第一方向1相对移动;应力传感器61如图12和图13所示可设置位于斜向板221的第二侧边2212和底板23之间,具体可设置在驱动电机51和底板23之间。

61.或者,在本发明的其他实施例中,也可选将应力传感器设置位于支撑板靠近显示面板的一侧,此时应力传感器直接承受显示面板对支撑结构的压力,可以更准确测量该压力值,从而能够更精确地反馈调节显示面板局部的垂向高度,使显示面板具有更精确的平整度。

62.此处还需要强调的是,本实施例中,在显示装置伸缩且各个v型的张开机构220也在相对伸缩过程中,为了保证各个支撑板21均匀支撑显示面板10,同一v型的张开机构220上的两个支撑板21的中心间距,需要实时地与相邻的两个v型张开结构220中相邻的两个支撑板21的中心间距相等。图14和图15是图8所示显示装置在收缩状态和伸展状态下的结构示意图,参考图14和图15,由收缩状态变换为伸展状态时,各v型的张开机构220之间间距变大,即相邻两个v型张开机构220中相邻两个支撑板21的中心间距d2增大。同时,v型的张开机构220也需对应由闭合状态变为张开状态,即其中的两个斜向板221的夹角逐渐增大,以此增大同一v型张开机构220中支撑板21的中心间距d1,直至与中心间距d2相等。由此可知,在显示装置伸展的过程中,v型的张开机构220张角会逐渐增大,其自身在垂向上的高度由h1减小为h2。基于此,本实施例需要对v型张开机构220的底部进行抬升,以保证显示面板10整体的垂向高度不变。

63.图16是图8所示显示装置另一视角下的内部结构示意图,图17是图16所示内部结构的局部放大图,参考图16和图17,可选在该实施例中增设抬升结构80,抬升结构80位于第一壳体31和第二壳体32构成的容置腔中,且多个支撑结构20位于抬升结构80上;抬升结构80响应于第一壳体31和第二壳体32的相对伸缩量,同步抬升多个支撑结构20的底面在容置腔中的高度。具体地,该抬升结构80包括数量相等的至少两个伸缩杆81和至少两个支臂组,伸缩杆81贯穿多个支撑结构20的底板23,支臂组包括两个支臂821,同一支臂组中的两个支臂821同步承托对应的伸缩杆81的两端;支臂组响应于第一壳体31和第二壳体32的相对伸缩量,同步抬升至少两个伸缩杆81。

64.图18是图16所示抬升组件的传动组件结构示意图,参考图8、图16

‑

图18,更进一步地,在第一方向1上位于首尾位置的张开机构220中,斜向板221的第二侧边2212与主动转轴52固定连接,主动转轴52远离斜向板221的一端固定设置有第一传动组件91;第一传动组件91包括径向子杆911和平行向子杆912,径向子杆911的两端分别与主动转轴52和平行向子杆912固定连接,径向子杆911分别与主动转轴52和平行向子杆912垂直,平行向子杆912与主动转轴52平行;平行向子杆912的横截面形状为跑道型。

65.抬升结构80还包括主动锥形齿轮83、从动锥形齿轮84、第一从动转轴85和第二从动转轴86;第一从动转轴85的一端设置有第二传动组件92,第二传动组件92设置有垂直第一从动转轴85延伸的腰型孔920,第一传动组件91的平行向子杆912贯穿腰型孔920且与腰型孔920滑动连接,第一从动转轴85的另一端固定连接主动锥形齿轮83;主动锥形齿轮83与从动锥形齿轮84呈相交轴齿轮传动连接;第二从动转轴86的两端分别固定连接从动锥形齿轮84和支臂821的一端,支臂821的另一端承托伸缩杆81的一端。

66.下面对该抬升结构的具体工作原理进行介绍,首先,驱动电机51在控制器的控制下驱动主动转轴52转动,主动转轴52带动其连接的斜向板221旋转。同时,位于首尾位置的主动转轴52与第一传动组件91相固定,第一传动组件91也会随位于首尾位置的斜向板221同步旋转。基于上述的传动结构,第一传动组件91将主动转轴52的扭矩通过第二传动组件92、主动锥形齿轮83以及从动锥形齿轮84传动至支臂821,支臂821则在旋转过程中可将伸缩杆81抬升。可以理解,位于首尾位置的两个斜向板221同步旋转,即旋转角度一致,则两个支臂821也会同步抬升,两个支臂组中的四个支臂821则可通过两个伸缩杆81将全部的v型张开机构220整体抬升,以补偿v型张开机构220角度张大时自身垂向高度的减小。

67.需要注意的是,由图14和图15可知,在上述的传动过程中,显示装置伸展,v型张开机构220中两个斜向板221夹角会增大,v型张开机构220的底部需要抬升,首尾位置的主动转轴52会沿垂向上升。同时,相邻的v型张开机构220的间距也会变大,首尾位置的主动转轴52也会沿水平向移动。由此,在图16中,在主动转轴52同步沿垂向上升且沿水平向平移,而抬升结构80与壳体相互固定的基础上,本发明实施例设计了主动转轴52和抬升结构80通过第一传动组件91和第二传动组件92实现主动转轴52扭矩的传动。其中,第一传动组件91不仅随主动转轴52在垂向和水平向同步移动,同时还随主动转轴52旋转,第一传动组件91上横截面呈跑道型的平行向子杆912贯穿在第二传动组件92上的腰型孔920中,可以使平行向子杆912在该腰型孔920中沿垂向和水平向自由移动,同时还能将径向子杆911的扭矩传动至第二传动组件92上,此时第二传动组件92仅发生旋转动作,而不会在垂向和水平向移动,从而能够带动固定在壳体上的抬升结构80,使支臂821旋转以抬升伸缩杆81。

68.可以理解的是,本实施例中抬升结构80主要负责多个支撑结构20整体的抬升或自身高度的补偿,而每个支撑结构20则负责显示面板10局部位置的高度补偿,两者互不冲突,反而通过两者的协同配合可实现显示面板10表面的整体平整。

69.进一步地,本发明还对上述抬升结构的原理进行了理论计算,图19是本发明实施例提供的抬升结构的抬升原理图,参考图8

‑

图16以及图19,抬升结构80对底板23在第一壳体和第二壳体构成的容置腔中的抬升量δh满足:δh=h

‑

l*cosθ/2;其中,h为斜向板221的目标支撑高度,l为斜向板221的旋转半径,θ为相邻两个斜向板221当前的夹角。

70.由此可知,θ/2实质表示斜向板221相对垂向的倾斜角度,l*cosθ/2则表示斜向板

221当前的垂向高度h’。斜向板221的目标支撑高度即目标垂向高度,可以理解,抬升结构80的抬升量即斜向板221底部的抬升量,等于斜向板221目标垂向高度与当前垂向高度的差。

71.需要说明的是,该抬升量δh用于在当前的斜向板221的倾斜角度或两个斜向板221夹角基础上,进一步计算斜向板221的旋转角度,以控制驱动电机51驱动斜向板221旋转相应的角度。上述计算过程均由控制器执行,其中斜向板221的目标支撑高度也是由控制器根据受力检测结构60反馈的受力值以及当前显示装置的伸缩量综合计算获得。

72.注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1