背光模块及显示装置的制作方法

1.本实用新型是有关于一种光电模块及光电装置,且特别是有关于一种背光模块及显示装置。

背景技术:

2.因应显示装置的边框越来越窄的趋势,无胶框的背光模块也被设计出。无胶框的背光模块的光学膜片组装方法包括以下步骤:将多个光学膜片堆叠后,置入背板中,再利用胶带粘贴光学膜片的定位结构与背板,以使光学膜片固定在背板中。然而,在相堆叠的多个光学膜片置入背板后,多个光学膜片的高度与背板之侧板(或者说,折墙)的高度大致上相同,因此,光学膜片容易在组装过程及/或运送过程中发生旋转位移,导致光学膜片跨上侧板的问题。

[0003]“背景技术”段落只是用来帮助了解本

技术实现要素:

,因此在“背景技术”段落所揭露的内容可能包含一些没有构成所属技术领域中的技术人员所知道的已知技术。在“背景技术”段落所揭露的内容,不代表该内容或者本实用新型一个或多个实施例所要解决的问题,也不代表在本实用新型申请前已被所属技术领域中的技术人员所知晓或认知。

实用新型内容

[0004]

本实用新型提供一种背光模块,可降低光学膜片跨上背板的机率。

[0005]

本实用新型提供一种显示装置,其背光模块可降低光学膜片跨上背板的机率。

[0006]

本实用新型的背光模块,包括背板、光学元件、发光元件及光学膜片。背板定义容置空间。光学元件设置于容置空间,且具有第一表面、第二表面及侧面,其中第一表面相对于第二表面,第二表面位于第一表面与背板之间,且侧面连接第一表面与第二表面。发光元件设置于容置空间,且位于光学元件的侧面旁或光学元件的第二表面与背板之间。光学膜片设置于容置空间,且位于光学元件的第一表面上。光学膜片具有相对的第一边缘部及第二边缘部。光学膜片的第一边缘部及第二边缘部分别具有第一定位结构及第二定位结构。光学元件具有相对的第一边缘部及第二边缘部。光学元件的第一边缘部及第二边缘部分别具有第一定位孔及第二定位孔。光学膜片的第一定位结构及第二定位结构弯向光学元件,以分别伸入光学元件的第一定位孔及第二定位孔。

[0007]

本实用新型的显示装置包括上述背光模块及显示面板,其中显示面板设置于背光模块的光学膜片上。

[0008]

基于上述,本实用新型的显示装置及其背光模块的光学膜片的第一定位结构及第二定位结构分别伸入光学元件的第一定位孔及第二定位孔。借此,光学膜片与光学元件可相互固定,进而能降低光学膜片及/或光学元件跨上背板的机率。

[0009]

为让本实用新型的上述特征和优点能更明显易懂,下文特举实施例,并配合附图作详细说明如下。

附图说明

[0010]

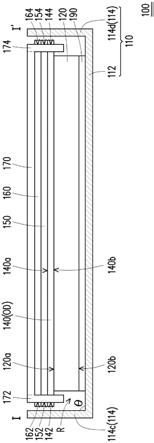

图1为本实用新型一实施例之背光模块的俯视示意图。

[0011]

图2为本实用新型一实施例的背光模块的剖面示意图。

[0012]

图3为本实用新型一实施例的背光模块的另一剖面示意图。

[0013]

图4为本实用新型一实施例的背光模块的又一剖面示意图。

[0014]

图5为本实用新型一实施例之光学元件的俯视示意图。

[0015]

图6为本实用新型一实施例之第二光学膜的俯视示意图。

[0016]

图7为本实用新型一实施例之第三光学膜的俯视示意图。

[0017]

图8为本实用新型一实施例之光学膜片的俯视示意图。

[0018]

图9为本实用新型一实施例的显示装置的剖面示意图。

[0019]

图10为本实用新型另一实施例的背光模块的剖面示意图。

[0020]

图11为本实用新型又一实施例之背光模块的俯视示意图。

[0021]

图12为本实用新型一实施例的背光模块的剖面示意图。

[0022]

图13为本实用新型一实施例的背光模块的另一剖面示意图。

[0023]

图14为本实用新型一实施例的背光模块的又一剖面示意图。

[0024]

图15为本实用新型再一实施例的背光模块的剖面示意图。

[0025]

附图标记说明:

[0026]

10:显示装置

[0027]

100、100a、100b、100c:背光模块

[0028]

110:背板

[0029]

112:底板

[0030]

114:侧板

[0031]

114a:上侧板

[0032]

114b:下侧板

[0033]

114c:左侧板

[0034]

114d:右侧板

[0035]

116:顶板

[0036]

116a、180a、180b:表面

[0037]

120:导光板

[0038]

120a、140a、192a:第一表面

[0039]

120b、140b、192b:第二表面

[0040]

120c、140c、192c:侧面

[0041]

120e1、140e1、150e1、160e1、170e1、192e1:第一边缘部

[0042]

120e2、140e2、150e2、160e2、170e2、192e2:第二边缘部

[0043]

122、142、152、162、192h1:第一定位孔

[0044]

124、144、154、164、192h2:第二定位孔

[0045]

130:发光元件

[0046]

140:第一光学膜

[0047]

150:第二光学膜

[0048]

160:第三光学膜

[0049]

170:光学膜片

[0050]

140e3、150e3、160e3、170e3:第三边缘部

[0051]

140e4:第四边缘部

[0052]

146、156、166:第三定位孔

[0053]

148:固定结构

[0054]

148a、148b:凸耳

[0055]

172:第一定位结构

[0056]

174:第二定位结构

[0057]

176:第三定位结构

[0058]

180、180b:反射式粘着件

[0059]

182:第一部分

[0060]

184:第二部分

[0061]

190:反射片

[0062]

192:扩散板

[0063]

194:承载结构

[0064]

200:显示面板

[0065]

a1:第一面积

[0066]

a2:第二面积

[0067]

l:照明光束

[0068]

l’:影像光束

[0069]

r:容置空间

[0070]

od:光学元件

[0071]

θ:角度

[0072]

i

‑

i’、ii

‑

ii’、iii

‑

iii’、iv

‑

iv’、v

‑

v’、vi

‑

vi’:剖线。

具体实施方式

[0073]

有关本实用新型之前述及其他技术内容、特点与功效,在以下配合参考附图之一较佳实施例的详细说明中,将可清楚的呈现。以下实施例中所提到的方向用语,例如:上、下、左、右、前或后等,仅是参考附图的方向。因此,使用的方向用语是用来说明并非用来限制本实用新型。

[0074]

图1为本实用新型一实施例之背光模块的俯视示意图。

[0075]

图2为本实用新型一实施例的背光模块的剖面示意图。图2对应图1的剖线i

‑

i’。

[0076]

图3为本实用新型一实施例的背光模块的另一剖面示意图。图3对应图1的剖线ii

‑

ii’。

[0077]

图4为本实用新型一实施例的背光模块的又一剖面示意图。图4对应图1的剖线iii

‑

iii’。

[0078]

请参照图1、图2、图3及图4,背光模块100包括背板110,其中背板110定义容置空间r。具体而言,在本实施例中,背板110包括底板112及侧板114,其中底板112与侧板114夹有

一角度θ,以定义容置空间r。

[0079]

背光模块100还包括光学元件od,设置于容置空间r,且具有第一表面140a、第二表面140b及侧面140c(标示于图3及图4),其中第一表面140a相对于第二表面140b,第二表面140b位于第一表面140a与背板110之间,且侧面140c连接第一表面140a与第二表面140b。举例而言,在本实施例中,光学元件od可以是最靠近底板112的第一光学膜140,但本实用新型不局限于此。

[0080]

背光模块100还包括发光元件130(绘于图3及图4),设置于容置空间r,且位于光学元件od的侧面140c旁或光学元件od的第二表面140b与背板110之间。举例而言,在本实施例中,发光元件130可位于光学元件od的第二表面140b与背板110之间,但本实用新型不局限于此。

[0081]

在本实施例中,背光模块100还可选择性地包括导光板120(绘于图2、图3及图4)及反射片190(绘于图2、图3及图4),其中导光板120及反射片190设置于容置空间r内,光学元件od及反射片190分别设置于导光板120的相对两侧,且反射片190设置于导光板120与底板112之间。

[0082]

导光板120具有第一表面120a、第二表面120b及侧面120c,其中第一表面120a相对于第二表面120b,第二表面120b位于第一表面120a与背板110之间,且侧面120c连接第一表面120a与第二表面120b。第一表面120a、第二表面120b及侧面120c分别为导光板120的出光面、底面及入光面。在本实施例中,发光元件130可选择性地设置于导光板120的入光面(即侧面120c)旁,发光元件130发出的照明光束(未绘示)可依序穿过导光板120的侧面120c及第二表面120b、被反射片190反射、穿过导光板120的第一表面120a及光学元件od,进而从背光模块100出射。简言之,在本实施例中,背光模块100可为侧入式背光模块。然而,本实用新型不限于此,在其它实施例中,背光模块100也可以是直下式或其它型式的背光模块。

[0083]

背光模块100还包括光学膜片170,设置于容置空间r,且位于光学元件od的第一表面140a上。在本实施例中,光学元件od可位于光学膜片170与导光板120之间。具体而言,在本实施例中,背光模块100还可选择性地包括第二光学膜150及第三光学膜160,其中光学元件od、第二光学膜150、第三光学膜160及光学膜片170依序堆叠于导光板120上。然而,本实用新型不局限于此,在其它实施例中,也可省略第二光学膜片150及/或第三光学膜片160的设置。

[0084]

图5为本实用新型一实施例之光学元件的俯视示意图。

[0085]

图6为本实用新型一实施例之第二光学膜的俯视示意图。

[0086]

图7为本实用新型一实施例之第三光学膜的俯视示意图。

[0087]

图8为本实用新型一实施例之光学膜片的俯视示意图。特别是,图8示出光学膜片170的第一定位结构172、第二定位结构174及第三定位结构176未被弯折前的状态。

[0088]

请参照图1、图2及图8,光学膜片170具有相对的第一边缘部170e1(标示于图8)及第二边缘部170e2(标示于图8),光学膜片170的第一边缘部170e1及第二边缘部170e2分别具有第一定位结构172及第二定位结构174。请参照图1、图2及图5,光学元件od具有相对的第一边缘部140e1及第二边缘部140e2,光学元件od的第一边缘部140e1及第二边缘部140e2分别具有第一定位孔142及第二定位孔144。

[0089]

请参照图1、图2、图5及图8,特别是,光学膜片170的第一定位结构172及第二定位

结构174弯向光学元件od,以分别伸入光学元件od的第一定位孔142及第二定位孔144。借此,光学膜片170与光学元件od可相固定,避免光学膜片170及/或光学元件od跨出背板110造成不良。此外,还能减少产线组装光学元件od、光学膜片170以及检验光学元件od、光学膜片170是否位移的时间,能减少工时,增加良率;还能避免光学元件od、光学膜片170朝不同方向偏移,使背光模块100各处的品味一致;还能减少光学元件od、光学膜片170互相摩擦,降低光学元件od、光学膜片170的不良率。

[0090]

请参照图1、图3及图8,光学膜片170还具有第三边缘部170e3,连接光学膜片170的第一边缘部170e1与第二边缘部170e2。在本实施例中,光学膜片170的第三边缘部170e3可选择性地具有第三定位结构176。请参照图1、图3及图5,光学元件od还具有第三边缘部140e3,连接光学元件od的第一边缘部140e1与第二边缘部140e2。在本实施例中,光学元件od的第三边缘部140e3可选择性地具有第三定位孔146。请参照图1、图3、图5及图8,光学膜片170的第三定位结构176弯向光学元件od,以伸入光学元件od的第三定位孔146。借此,第三定位结构176与第三定位孔146可相互卡合,光学膜片170与光学元件od可更牢靠地固定。然而,本实用新型不局限于此,在其它实施例中,光学膜片170与光学元件od也可省略第三定位结构176及第三定位孔146,而利用相对设置的两组定位结构及定位孔(即,第一定位结构172与第一定位孔142和第二定位结构174与第二定位孔144)互相固定即可。

[0091]

请参照图1、图2、图3及图6,第二光学膜150具有第一边缘部150e1(标示于图6)、第二边缘部150e2(标示于图6)及第三边缘部150e3(标示于图6),其中第一边缘部150e1相对于第二边缘部150e2,且第三边缘部150e3连接第一边缘部150e1与第二边缘部150e2。在本实施例中,第二光学膜150的第一边缘部150e1、第二边缘部150e2及第三边缘部150e3可选择性地分别具有第一定位孔152、第二定位孔154及第三定位孔156。请参照图1、图2、图3、图6及图8,光学膜片170的第一定位结构172、第二定位结构174及第三定位结构176还弯向第二光学膜150,以分别伸入第二光学膜150的第一定位孔152、第二定位孔154及第三定位孔156。借此,第二光学膜150可更牢靠地固定在光学膜片170与光学元件od之间,避免第二光学膜150跨出背板110造成不良。然而,本实用新型不限于此,在其它实施例中,第二光学膜150也可不具第一定位孔152、第二定位孔154及/或第三定位孔156,而被光学膜片170及光学元件od限位在其间。

[0092]

请参照图1、图2、图3及图7,第三光学膜片160具有第一边缘部160e1(标示于图7)、第二边缘部160e2(标示于图7)及第三边缘部160e3(标示于图7),其中第一边缘部160e1相对于第二边缘部160e2,且第三边缘部160e3连接第一边缘部160e1与第二边缘部160e2。在本实施例中,第三光学膜片160的第一边缘部160e1、第二边缘部160e2及第三边缘部160e3可选择性地分别具有第一定位孔162、第二定位孔164及第三定位孔166。请参照图1、图2、图3、图7及图8,光学膜片170的第一定位结构172、第二定位结构174及第三定位结构176还弯向第三光学膜片160,以分别伸入第三光学膜片160的第一定位孔162、第二定位孔164及第三定位孔166。借此,第三光学膜片160可更牢靠地固定在光学膜片170与光学元件od之间,避免第三光学膜片160跨出背板110造成不良。然而,本实用新型不限于此,在其它实施例中,第三光学膜片160也可不具第一定位孔162、第二定位孔164及/或第三定位孔166,而被光学膜片170及光学元件od限位在其间。

[0093]

请参照图1、图4及图5,光学元件od还具有第四边缘部140e4(标示于图5),连接第

一边缘部140e1与第二边缘部140e2,且位于第三边缘部140e3的对向。在本实施例中,光学元件od的第四边缘部140e4可具有凸出的固定结构148。在本实施例中,固定结构148可以是分别位于光学元件od之左下角及右下角的一对凸耳148a、148b。

[0094]

请参照图1、图3、图4及图5,在本实施例中,背光模块100还包括反射式粘着件180(绘示于图1、图3及图4),反射式粘着件180设置于光学元件od的固定结构148与导光板120之间,其中光学元件od的固定结构148透过反射式粘着件180固定于背板110上。

[0095]

请参照图1、图3及图4,在本实施例中,侧板114可包括上侧板114a、下侧板114b、左侧板114c及右侧板114d,上侧板114a与下侧板114b相对设置,左侧板114c连接上侧板114a与下侧板114b,右侧板114d相对于左侧板114c且连接上侧板114a与下侧板114b;背板110还可选择性地包括顶板116(绘示于图1及图3),其中顶板116与底板112相对设置,下侧板114b连接顶板116与底板112,且顶板116遮蔽发光元件130。背板110的顶板116、下侧板114b及部分的底板112可形成发光元件130的灯罩。

[0096]

在本实施例中,作为灯罩之上盖的顶板116与左侧板114c之间空出第一面积a1(标示于图1),且作为灯罩之上盖的顶板116与右侧板114d空出第二面积a2(标示于图1);反射式粘着件180粘贴于顶板116之朝向发光元件130的表面116a(标示于图3)上;反射式粘着件180的第一部分182(标示于图1)及第二部分184(标示于图1)超出顶板116而分别延伸至顶板116与左侧板114c之间的第一面积a1及顶板116与右侧板114d之间的第二面积a2;光学元件od之固定结构148的凸耳148a、148b分别设置及粘贴于反射式粘着件180的第一部分182及第二部分184上。借此,具有第一定位孔142及第二定位孔144的光学元件od(例如:第一光学膜片140)可固定于背板110。

[0097]

在本实施例中,反射式粘着件180例如是单面胶条,反射式粘着件180具有相对的两表面180a、180b(标示于图3),其中反射式粘着件180的表面180a具黏性,而反射式粘着件180的表面180b不具黏性。反射式粘着件180之具黏性的表面180a粘贴至顶板116之面向发光元件130的表面116a。部分的反射式粘着件180设置于导光板120上,但由于反射式粘着件180的表面180b不具黏性,因此,反射式粘着件180不会与导光板120相黏。

[0098]

图9为本实用新型一实施例的显示装置10的剖面示意图。请参照图9,显示装置10包括上述的背光模块100及设置于背光模块100之光学膜片170上的显示面板200。背光模块100用以提供照明光束l,显示面板200用以将照明光束l转换为影像光束l’,进而使显示装置10能显示画面。举例而言,在本实施例中,显示面板200可以是液晶显示面板(liquid crystal display panel)、电泳显示面板(electrophoretic display panel)、或其他非自发光型的显示面板。

[0099]

以下将列举另一些实施例以详细说明本揭露,其中相同的构件将标示相同的符号,并且省略相同技术内容的说明,省略部分请参考前述实施例,以下不再赘述。

[0100]

图10为本实用新型一实施例的背光模块100a的剖面示意图。本实施例的背光模块100a与前述的背光模块100类似,两者的差异在于:本实施例之背光模块100a的光学元件od与前述之背光模块100的光学元件od不同。

[0101]

请参照图10,背光模块100a包括背板110、光学元件od、发光元件(可参照图3及图4的发光元件130;图10未绘示)及光学膜片170。背板110定义容置空间r。光学元件od设置于容置空间r,且具有第一表面120a、第二表面120b及侧面(可参照图3及图4之侧面120c;图10

未绘示),其中第一表面120a相对于第二表面120b,第二表面120b位于第一表面120a与背板110之间,且侧面(可参照图3及图4之侧面120c;图10未绘示)连接第一表面120a与第二表面120b。发光元件(可参照图3及图4的发光元件130;图10未绘示)设置于容置空间r,且位于光学元件od的侧面(可参照图3及图4的侧面120c;图10未绘示)旁或光学元件od的第二表面120b与背板110之间。光学膜片170设置于容置空间r,且位于光学元件od的第一表面120a上,其中光学膜片170具有相对的第一边缘部170e1及第二边缘部170e2,光学膜片170的第一边缘部170e1及第二边缘部170e2分别具有第一定位结构172及第二定位结构174。光学元件od具有相对的第一边缘部120e1及第二边缘部120e2,光学元件od的第一边缘部120e1及第二边缘部120e2分别具有第一定位孔122及第二定位孔124。光学膜片170的第一定位结构172及第二定位结构174弯向光学元件od,以分别伸入光学元件od的第一定位孔122及第二定位孔124。与前述背光模块100不同的是,在本实施例中,光学元件od是导光板120,光学元件od的侧面(可参照图3及图4的侧面120c;图10未绘示)是导光板120的入光面,光学元件od的第一表面120a是导光板120的出光面,且发光元件(可参照图3及图4的发光元件130;图10未绘示)设置于导光板120的入光面(可参照图3及图4的侧面120c;图10未绘示)旁。

[0102]

本实施例的背光模块100a可与前述的显示面板200组装成显示装置,所述显示装置也在本实用新型所欲保护的范围内。

[0103]

图11为本实用新型又一实施例之背光模块的俯视示意图。

[0104]

图12为本实用新型又一实施例的背光模块的剖面示意图。图12对应图11的剖线iv

‑

iv’。

[0105]

图13为本实用新型又一实施例的背光模块的另一剖面示意图。图13对应图11的剖线v

‑

v’。

[0106]

图14为本实用新型又一实施例的背光模块的又一剖面示意图。图14对应图11的剖线vi

‑

vi’。

[0107]

请参照图11、图12、图13及图14,与前述之背光模块100不同的是,在本实施例中,背光模块100b包括扩散板192而不包括导光板120。光学元件od(例如:第一光学膜片140)位于光学膜片170与扩散板192之间。发光元件130设置于扩散板192的第二表面192b与背板110之间,其中第二表面192b为扩散板192的入光面。换言之,本实施例的背光模块100b是直下式背光模块。

[0108]

本实施例的背光模块100b还包括承载结构194,设置于背板110的容置空间r,其中扩散板192架设于承载结构194上。举例而言,在本实施例中,承载结构194包括分别设置于上侧板114a及下侧板114b旁的两条胶柱。在本实施例中,反射式粘着件180b设置于承载结构194上,其中光学元件od(例如:第一光学膜片140)的固定结构148透过反射式粘着件180b固定于承载结构194上。在本实施例中,反射式粘着件180b可为双面胶,反射式粘着件180b的相对两表面180a、180b具黏性且分别粘贴至光学元件od的固定结构148及承载结构194。

[0109]

本实施例的背光模块100b也可与前述显示面板200组装成显示装置,所述显示装置也在本实用新型所欲保护的范围内。

[0110]

图15为本实用新型再一实施例的背光模块的剖面示意图。本实施例的背光模块100c与前述的背光模块100b类似,两者皆为直下式背光模块,两者的差异在于:本实施例之背光模块100c的光学元件od与前述之背光模块100b的光学元件od不同。

[0111]

请参照图15,背光模块100c包括背板110、光学元件od、发光元件130及光学膜片170。背板110定义容置空间r。光学元件od设置于容置空间r,且具有第一表面192a、第二表面192b及侧面192c,其中第一表面192a相对于第二表面192b,第二表面192b位于第一表面192a与背板110之间,且侧面192c连接第一表面192a与第二表面192b。发光元件130设置于容置空间r,且位于光学元件od的侧面192c旁或光学元件od的第二表面192b与背板110之间。光学膜片170设置于容置空间r,且位于光学元件od的第一表面192a上,其中光学膜片170具有相对的第一边缘部170e1及第二边缘部170e2,光学膜片170的第一边缘部170e1及第二边缘部170e2分别具有第一定位结构172及第二定位结构174。光学元件od具有相对的第一边缘部192e1及第二边缘部192e2,光学元件od的第一边缘部192e1及第二边缘部192e2分别具有第一定位孔192h1及第二定位孔192h2。光学膜片170的第一定位结构172及第二定位结构174弯向光学元件od,以分别伸入光学元件od的第一定位孔192h1及第二定位孔192h2。

[0112]

与前述背光模块100b不同的是,在本实施例中,光学元件od是扩散板192,光学元件od的第二表面192b是扩散板192的入光面,光学元件od的第一表面192a是扩散板192的出光面,其中发光元件130设置于扩散板192的入光面(即第二表面192b)与背板110之间。

[0113]

本实施例的背光模块100c也可与前述显示面板200组装成显示装置,所述显示装置也在本实用新型所欲保护的范围内。

[0114]

综上所述,本实用新型一实施例的显示装置及其背光模块包括背板、光学元件、发光元件及光学膜片。背板定义容置空间。光学元件设置于容置空间,且具有第一表面、相对于第一表面的第二表面以及连接第一表面与第二表面的侧面。发光元件设置于容置空间,且位于光学元件的侧面旁或光学元件的第二表面与背板之间。光学膜片设置于容置空间,且位于光学元件的第一表面上。

[0115]

特别是,光学膜片之相对的第一边缘部及第二边缘部分别具有第一定位结构及第二定位结构,光学元件之相对的第一边缘部及第二边缘部分别具有对应的第一定位孔及第二定位孔。光学膜片的第一定位结构及第二定位结构弯向光学元件,以分别伸入光学元件的第一定位孔及第二定位孔。借此,光学膜片与光学元件可相固定,避免光学膜片及/或光学元件跨出背板造成不良。

[0116]

惟以上所述者,仅为本实用新型之较佳实施例而已,当不能以此限定本实用新型实施之范围,即凡依本实用新型权利要求书及实用新型内容所作之简单的等效变化与修改,皆仍属本实用新型专利涵盖之范围内。另外,本实用新型的任一实施例或权利要求不须达成本实用新型所揭露之全部目的或优点或特点。此外,摘要和实用新型名称仅是用来辅助专利文件检索之用,并非用来限制本实用新型之权利范围。此外,本说明书或权利要求书中提及的“第一”、“第二”等用语仅用以命名元件(element)的名称或区别不同实施例或范围,而并非用来限制元件数量上的上限或下限。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1