一种基于利用3D打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型的制作方法

一种基于利用3d打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型

技术领域

1.本实用新型涉及医学教学模型技术领域,特别涉及一种基于利用3d打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型。

背景技术:

2.单绒毛膜双胎的胎盘间交通血管的交汇导致双胎间血流不平衡灌注是复杂性双胎主要的致病原因,但较难明确诊断,复杂性双胎主要的致病原因是由于单绒毛膜双胎的胎盘间交通血管(静脉与静脉、动脉与静脉、动脉与动脉吻合)的不正常血流流向导致双胎间血流不平衡灌注,是导致胎儿致死致残的重要原因,临床只能通过血流异常流向导致的胎儿大小、贫血、水肿或羊水异常等间接诊断。

3.胎儿镜下选择性胎盘交通血管阻断手术是卓有成效的治疗方法。但受限于胎儿镜视野小,凭肉眼判断易漏检的风险,导致激光阻断胎盘交通血管的失败。双胎甚至三胎的分别标识是产前诊断的基础,但目前宫内定位均为二维平面图像进行标识,导致选择性减胎存在交大的风险,而子宫空间内胎儿与胎儿,胎盘与脐带,隔膜走向等相互关系立体的模型可以更好保障正常胎儿的安全,立体模型也有利于医患的沟通和理解,超声是妊娠期间最安全最常用的观察诊断方法,但是目前3d打印技术多应用ct和mri的多层扫描成像并不适合胎儿的检测。

4.因此,发明一种基于利用3d打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型来解决上述问题很有必要。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种基于利用3d打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种基于利用3d打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型,包括模型主体,所述模型主体包括第一模型、第二模型、第三模型、第四模型和第五模型,所述第一模型为平行血管模型,所述第一模型包括平行动脉、平行静脉和平行分布血管,所述第二模型为动脉与静脉的吻合模型,所述第二模型包括动脉与动脉吻合血管、静脉与静脉吻合血管和交错分布血管,所述第三模型为混合血管模型,所述第三模型包括混合动脉、混合静脉和混合分布血管,所述第四模型为胎盘血管分布模型,所述第五模型为子宫内3d立体模型,所述第五模型包括子宫模型,所述子宫模型的内部底端设置有胎盘模型,所述子宫模型的内部顶端两侧均设置有胎儿模型。

7.优选的,所述平行动脉和平行静脉平行分布,所述平行分布血管分散设置在第一模型的上表面。

8.优选的,所述动脉与动脉吻合血管和静脉与静脉吻合血管首尾相连,所述交错分布血管的一端与动脉与动脉吻合血管相连,所述交错分布血管的另一端与静脉与静脉吻合血管相连。

9.优选的,所述混合动脉和混合静脉以相互吻合的方式垂直分布在第三模型的上表面。

10.优选的,所所述第四模型包括胎盘血管,所述胎盘血管分散设置在第四模型的上表面。

11.本实用新型的技术效果和优点:

12.1、本实用新型通过构建出胎盘动脉、静脉的数字化三维模型,模型可进行三维旋转,任意角度观察动静脉及其3d模型可以帮助医师明确手术的环境和出现问题,进行手术操作的培训,手术路径的规划,帮助孕妇及家属了解解剖结构和手术方式,同时也能帮助准父母尽早知道胎儿宫内的大小、位置和体态,更好地进行数胎动和进行胎教;

13.2、本实用新型通过超声影像结合数字化三维重建技术构建模型,避免了采用ct和mri的多层扫描成像对胎儿产生的不良影响。

附图说明

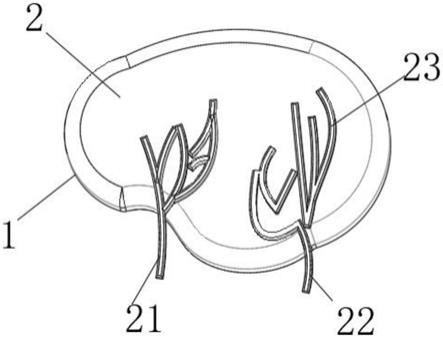

14.图1为本实用新型的第一模型结构示意图。

15.图2为本实用新型的第二模型结构示意图。

16.图3为本实用新型的第三模型结构示意图。

17.图4为本实用新型的第四模型结构示意图。

18.图5为本实用新型的第五模型结构示意图。

19.图中:1、模型主体;2、第一模型;21、平行动脉;22、平行静脉;23、平行分布血管;3、第二模型;31、动脉与动脉吻合血管;32、静脉与静脉吻合血管;33、交错分布血管;4、第三模型;41、混合动脉;42、混合静脉;43、混合分布血管;5、第四模型;51、胎盘血管;6、第五模型;61、子宫模型;62、胎盘模型;63、胎儿模型。

具体实施方式

20.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

21.本实用新型提供了如图1

‑

5所示的一种基于利用3d打印技术的多胎妊娠胎盘间交通血管模型,包括模型主体1,模型主体1包括第一模型2、第二模型3、第三模型4、第四模型5和第五模型6,第一模型2为平行血管模型,第一模型2包括平行动脉21、平行静脉22和平行分布血管23,第二模型3为动脉与静脉的吻合模型,第二模型3包括动脉与动脉吻合血管31、静脉与静脉吻合血管32和交错分布血管33,第三模型4为混合血管模型,第三模型4包括混合动脉41、混合静脉42和混合分布血管43,第四模型5为胎盘血管分布模型,第五模型6为子宫内3d立体模型,第五模型6包括子宫模型61,子宫模型61的内部底端设置有胎盘模型62,子宫模型61的内部顶端两侧均设置有胎儿模型63可以帮助准父母尽早知道胎儿宫内的大小、位置和体态,更好地进行数胎动和胎儿定位进行胎教。

22.平行动脉21和平行静脉22平行分布,平行分布血管23分散设置在第一模型2的上表面,可以帮助医护人员和孕妇家属了解平行血管分布结构,动脉与动脉吻合血管31和静

脉与静脉吻合血管32首尾相连,交错分布血管33的一端与动脉与动脉吻合血管31相连,交错分布血管33的另一端与静脉与静脉吻合血管32相连可以帮助医护人员和孕妇家属了解交错血管分布结构,混合动脉41和混合静脉42以相互吻合的方式垂直分布在第三模型4的上表面,可以帮助医护人员和孕妇家属了解混合血管分布结构,混合分布血管43分散设置在第三模型4的上表面,第四模型5包括胎盘血管51,胎盘血管51分散设置在第四模型5的上表面,可以帮助医护人员和孕妇家属了解胎盘血管分布结构。

23.本实用新型通过使用超声成像技术构建模型主体1,首先利用超声血管成像原始数据集构建动脉、静脉重建方法,同样经布尔减法运算得出动脉、静脉血管的蒙罩,经三维计算得出胎盘血管的数字化三维模型,重建技术明确胎盘间血管的走向关系;形象直观的三维模型帮助医生和孕妇更好地理解疾病的机理和治疗方法,然后使用微血管显像技术进行取样,微血管显像技术又称魔镜技术,属于血流成像技术,能够将重叠的组织运动伪像与血流信号分离,并保留精确的低速血流信号,在检测低速血流方面效果极佳,且检查期间即使不使用造影剂也可实现极低流速微小血管造影显像效果,该图像采集包括两种模式,即彩色模式与灰阶模式,彩色模式是在灰阶模式的基础上进行的血管显像叠加,其图像内血管形态与超声造影近似,不同的是彩色模式的图像是经不同切面扫描并叠加后所得,血管出现的顺序与切面扫描先后有关,而不体现出时间灌注特点,故临床多应用彩色模式,然后设置胎盘分界处一段血流取样门卡,在对小于0.5mm的小血管进行取样时,可以采用超声多普勒取样或连续取样的方法进行,取样完成后,通过三维超声立体断层成像技术对样本进行图像建立,包括对胎盘的图像采集和三维重建,选择胎盘的断层轴向,可选择长轴、短轴或任意斜轴进行断层;选择断层部位,在长轴、短轴或任意斜轴选择与轴向平行的断层线,向左或右方移动图像,在全屏幕显示重建的普通三维图像(带有断层线)后,适当向左或右旋转图像即可显示块状的三维立体断层图,断层线一侧经过切割的剖面图,另一侧未经过三维普通图像,最后通过胎盘血管三维超声能量成像技术进行模型构建,先在灰阶状态下常规检查欲采集的血管,图像清晰后,在能量图条件下,启动仪器内已经设置的三维图像重建系统进行动态和静态三维显示,观察胎盘内血管的立体空间关系。

24.本实用新型通过构建第一模型2,第一模型2上表面设置有平行分布的平行动脉21和平行静脉22,可以帮助医护人员和孕妇家属了解平行血管分布结构,通过构建第二模型3,第二模型3上表面设置有交错分布的动脉与动脉吻合血管31和静脉与静脉吻合血管32,可以帮助医护人员和孕妇家属了解交错血管分布结构,通过构建第三模型4,第三模型4上表面设置有混合分布的混合动脉41和混合静脉42,可以帮助医护人员和孕妇家属了解混合血管分布结构,通过构建第四模型5,第四模型5上表面设置有分散的胎盘血管51,可以帮助医护人员和孕妇家属了解胎盘血管分布结构,通过构建第五模型6,第五模型6上表面设置的胎盘模型62和胎儿模型63可以帮助孕妇家属了解胎儿的位置,方便进行胎教,通过构建出以上各模型,模型可进行三维旋转,任意角度观察动静脉及其3d模型可以帮助医师明确手术的环境和出现问题,进行手术操作的培训,手术路径的规划,帮助孕妇及家属了解解剖结构和手术方式,同时也能帮助准父母尽早知道胎儿宫内的大小、位置和体态,更好地进行数胎动和进行胎教。

25.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员

来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1