光学成像镜头、取像装置及电子设备的制作方法

1.本申请涉及光学成像技术领域,特别是涉及一种光学成像镜头、取像装置及电子设备。

背景技术:

2.随着技术的发展,带有摄像功能的电子设备得到越来越广泛的应用。摄像镜头拍摄效果的不断改进甚至成为人们对科技进步期待的重心,尤其随着智能电子设备在生活中的普及,在小型化电子设备上提供多样的拍摄体验,甚至实现专业摄像效果已然成为人们对电子设备的迫切需求。

3.传统技术中的摄像镜头难以在满足结构小型化的前提下具备较高的成像清晰度。

技术实现要素:

4.基于此,有必要针对如何提高镜头的成像清晰度,提供一种光学成像镜头、取像装置及电子设备。

5.第一方面,本申请实施例提供了一种光学成像镜头,该光学成像镜头沿光轴由物侧至像侧依次包括:第一透镜,具有负屈折力;第二透镜,具有正屈折力,第二透镜的物侧面于近光轴处为凸面,第二透镜的像侧面于近光轴处为凹面;第三透镜,具有正屈折力,第三透镜的物侧面于近光轴处为凸面,第三透镜的像侧面于近光轴处为凸面;第四透镜,具有屈折力,第四透镜的物侧面于近光轴处为凹面;第五透镜,具有屈折力;第六透镜,具有正屈折力,第六透镜的像侧面于近光轴处为凸面;第七透镜,具有负屈折力,第七透镜的物侧面于近光轴处为凸面,第七透镜的像侧面于近光轴处为凹面;光学成像镜头满足下列关系式:

‑

0.3mm

‑1<tan(fov)/ttl<

‑

0.2mm

‑1;其中,tan(fov)为光学成像镜头的最大视场角的正切值,ttl为第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面于光轴上的距离。

6.基于本申请实施例中的光学成像镜头,通过合理配置第一透镜至第七透镜的屈折力、面型以及排列组合顺序,有利于消除光学成像镜头内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度。并且,满足上述关系式可以使光学成像镜头的结构小型化,并且具备较大的视场角,同时也有利于像差的修正。而若超过关系式上限,则光学成像镜头整体结构太过紧凑,像差修正困难,难以保证成像清晰度。反之,若超过关系式下限,光学成像镜头整体结构过长,不满足小型化设计需求。

7.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:vdl1>50;vdl2<50;2<vdl1/vdl2<3;其中,vdl1为第一透镜的阿贝数,vdl2为第二透镜的阿贝数。

8.基于上述实施例,通过合理配置第一透镜与第二透镜的阿贝数,可以将第一透镜与第二透镜分别采用高色散材料与低色散材料来组合设计,有利于第一透镜与第二透镜的色散相互补偿,并且第一透镜、第二透镜分别具有负屈折力、正屈折力,两者产生相反的轴上色差能够互相抵消从而达到消除色差的目的。

9.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:

‑

1.2<f1/f<

‑

0.8;其中,f1为第一透镜的有效焦距,f为光学成像镜头的有效焦距。

10.基于上述实施例,第一透镜很大程度上决定了光学成像镜头所能够获得的物空间信息的多少,满足上述关系式时,第一透镜的负屈折力强度通过镜头有效焦距的约束后能够得到良好的调控,从而能够对来自物空间的光线实现合理的发散,进而有利于扩大光学成像镜头的视场角。特别是对于具有广角甚至超广角特性的光学成像镜头而言,满足上述关系式时,可以有效修正光学成像镜头中的光学畸变,保证成像质量,提高光学成像镜头的可加工性。若第一透镜的焦距f1与光学成像镜头的有效焦距f的配置关系超出上述关系式范围时,则会导致光学成像镜头中的光学畸变过大,成像质量差,并且会加大光学成像镜头的成型良率敏感性,造成光学成像镜头在加工时的标准差较大,难以控制加工优化方向,对于超广角镜头而言,上述缺陷会更为明显。

11.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:120

°

≤fov≤122

°

;其中,fov为光学成像镜头的最大视场角。

12.基于上述实施例,满足上述关系式可以使光学成像镜头具有超广角特性,满足对大视野范围的拍摄需求。

13.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:

‑

1<f6/f7<0;其中,f6为第六透镜的有效焦距,f7为第七透镜的有效焦距。

14.基于上述实施例,由于第六透镜具有正屈折力,有利于光线聚集,第七透镜具有负屈折力,使光线发散,满足上述关系式可以合理调控镜头最后两片透镜的汇聚及发散能力,可扩大成像面上的有效成像区域的尺寸,以满足系统对大像高的要求,同时也可以有效压缩光学成像镜头的体积,满足小型化需求,并对整个光学成像镜头的像差、场曲进行良好的校正。

15.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:2mm<sdl1/rad(fov)<3mm;其中,sdl1为第一透镜的物侧面的最大有效口径,rad(fov)为光学成像镜头的最大视场角的弧度值。

16.基于上述实施例,由于第一透镜的最大有效口径及焦距在很大程度上决定了视场角的大小,满足上述关系式可以保证足够大范围的光信息进入到光学成像镜头中成像。而若超过关系式上限,则会造成光学成像镜头的视场角偏小,不能满足大范围的拍摄需求。反之,若超过关系式下限,则会造成光学成像镜头中成像畸变严重,拍摄的图像扭曲。

17.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:2<ttl/f<3.2;其中,ttl为第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面于光轴上的距离,f为光学成像镜头的有效焦距。

18.基于上述实施例,通过合理控制光学成像镜头的有效焦距及总长度,不仅能够实现光学成像镜头的小型化,同时也能保证光线更好地汇聚到成像面上。而若超过关系式上限,则光学成像镜头的总长度过长,光线进入成像面时主光线的角度过大,成像面边缘光线无法正常成像,造成成像信息不全。反之,若超过关系式下限,光学成像镜头的总长度过短,成像敏感度加大,不利于光线在成像面上的汇聚。

19.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:2<imgh/f<4;其中,imgh为光学成像镜头的最大视场角对应的像高,f为光学成像镜头的有效焦距。

20.基于上述实施例,满足上述关系式可以使光学成像镜头具有较大的景深,同时成像清晰度满足要求。若超过关系式上限,则造成远处景物拍摄清晰度不够,影响成像效果。反之,若超过关系式下限,光学成像镜头的视场角过小,无法拍摄大范围场景。

21.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:fbl/ttl>0.15;其中,fbl为第七透镜的像侧面至光学成像镜头的成像面于平行于光轴方向上的最短距离,ttl为第一透镜的物侧面至光学成像镜头的成像面于光轴上的距离。

22.基于上述实施例,满足上述关系式可以使光学成像镜头满足结构小型化的同时具有足够的调焦范围,提升光学成像镜头的组装良品率,同时保证光学成像镜头的焦深较大,能够获取物侧更多的深度信息。而若超过关系式下限,则光学成像镜头组装过程中公差过小,导致良品率过低加大生产难度,也不能保证光学成像镜头的焦深,导致成像质量不佳。

23.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:

‑

2<f3/r7<

‑

1;其中,f3为第三透镜的有效焦距,r7为第三透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。

24.基于上述实施例,满足上述关系式有利于缩短光学成像镜头的总长,满足小型化设计需求。

25.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:1.5mm≤sdl1/fno<3mm;其中,sdl1为第一透镜的物侧面的最大有效口径,fno为光学成像镜头的光圈数。

26.基于上述实施例,通过合理配置第一透镜的物侧面的最大有效口径与光学成像镜头的光圈数,可以保证光学成像镜头具有最佳的通光量及画面清晰度。而若超过关系式上限,会造成光学成像镜头的视场范围过小,无法拍摄大范围场景。若超过关系式下限,则会造成光学成像镜头中的通光量降低,导致图像灰暗。

27.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:1mm

‑1<(r3+r4)/(r3*r4)<1.5mm

‑1;其中,r3为第二透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,r4为第二透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。

28.基于上述实施例,满足上述关系式可以合理地平衡光学成像镜头的边缘光线与近轴光线的光程差,修正光学成像镜头中的场曲及像散,同时降低光学成像镜头的敏感性,提高组装稳定性。而若超过关系式上限,则会造成光学成像镜头的敏感性增大,降低生产良品率。若超过关系式下限,则会造成系统场曲过大。

29.在其中一个实施例中,光学成像镜头满足下列关系式:1mm

‑1<|r14+15|/|r14*r15|<1.5mm

‑1;其中,r14为第七透镜的物侧面于光轴处的曲率半径,r15为第七透镜的像侧面于光轴处的曲率半径。

30.基于上述实施例,满足上述关系式可以合理地增大光学成像镜头的入射角以满足像高要求,同时降低光学成像镜头的敏感性,提高组装的稳定性。

31.第二方面,本申请实施例提供了一种取像装置,该取像装置包括如上述的光学成像镜头;感光元件,设置于光学成像镜头的像侧。

32.基于本申请实施例中的取像装置,由于采用了上述的光学成像镜头,通过合理配置第一透镜至第七透镜的屈折力、面型以及排列组合顺序,有利于消除光学成像镜头内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度。

33.第三方面,本申请实施例提供了一种电子设备,该电子设备包括:壳体;如上述的

取像装置,取像装置设置于壳体上。

34.基于本申请实施例中的电子设备,由于采用了上述的取像装置,通过合理配置第一透镜至第七透镜的屈折力、面型以及排列组合顺序,有利于消除光学成像镜头内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度。

35.基于本申请实施例中的光学成像镜头、取像装置及电子设备,通过合理配置第一透镜至第七透镜的屈折力、面型以及排列组合顺序,有利于消除光学成像镜头内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度。

附图说明

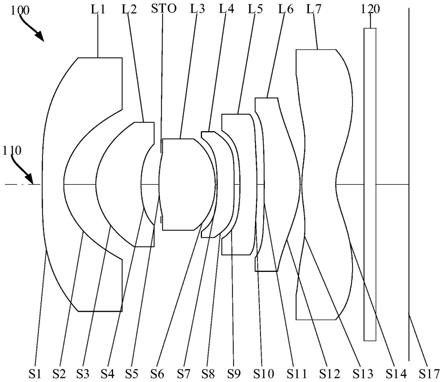

36.图1为本申请实施例一提供的光学成像镜头的结构示意图;

37.图2为本申请实施例一提供的光学成像镜头的球差图、像散图和畸变图;

38.图3为本申请实施例二提供的光学成像镜头的结构示意图;

39.图4为本申请实施例二提供的光学成像镜头的球差图、像散图和畸变图;

40.图5为本申请实施例三提供的光学成像镜头的结构示意图;

41.图6为本申请实施例三提供的光学成像镜头的球差图、像散图和畸变图;

42.图7为本申请实施例四提供的光学成像镜头的结构示意图;

43.图8为本申请实施例四提供的光学成像镜头的球差图、像散图和畸变图;

44.图9为本申请实施例五提供的光学成像镜头的结构示意图;

45.图10为本申请实施例五提供的光学成像镜头的球差图、像散图和畸变图;

46.图11为本申请实施例六提供的光学成像镜头的结构示意图;

47.图12为本申请实施例六提供的光学成像镜头的球差图、像散图和畸变图;

48.图13为本申请一实施例提供的取像装置的结构示意图;

49.图14为本申请一实施例提供的电子设备的结构示意图。

具体实施方式

50.为使本申请的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本申请的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本申请。但是本申请能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本申请内涵的情况下做类似改进,因此本申请不受下面公开的具体实施例的限制。

51.需要说明的是,当元件被称为“固定于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。

52.除非另有定义,本文所使用的技术和科学术语与属于本申请的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文在本申请的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本申请。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。

53.在本说明书中,第一、第二、第三等的表述仅用于将一个特征与另一个特征区分开

来,而不表示对特征的任何限制。因此,在不背离本申请的教导的情况下,下文中讨论的第一透镜也可被称作第二透镜或第三透镜。为了便于说明,附图中所示的球面或非球面的形状通过示例的方式示出。即,球面或非球面的形状不限于附图中示出的球面或非球面的形状。附图仅为示例而并非严格按比例绘制。

54.在本说明书中,物体相对于光学元件所处的一侧空间称为该光学元件的物侧,对应的,物体所成的像相对于光学元件所处的一侧空间称为该光学元件的像侧。每个透镜中最靠近物体的表面称为物侧面,每个透镜中最靠近成像面的表面称为像侧面。并定义物侧至像侧为距离的正向。

55.另外,在下文的描述中,若出现透镜表面为凸面且未界定该凸面位置时,则表示该透镜表面至少于近光轴处为凸面;若透镜表面为凹面且未界定该凹面位置时,则表示该透镜表面至少于近光轴处为凹面。此处近光轴处是指光轴附近的区域。

56.以下首先解释本申请实施例中所涉及到的像差;像差(aberration)是指光学系统中,由非近轴光线追迹所得的结果和近轴光线追迹所得的结果不一致,与高斯光学(一级近似理论或近轴光线)的理想状况的偏差。像差又分为两大类:色差(chromatic aberration,或称色像差)与单色像差(monochromatic aberration)。色差是由于透镜材料的折射率是波长的函数,不同波长的光通过透镜时因折射率不同而产生的像差,色差又可分为位置色像差和倍率色像差两种。色差是一种色散现象,所谓色散现象是指介质中的光速或折射率随光波波长变化的现象,光的折射率随着波长的增加而减小的色散可称为正常色散,而折射率随波长的增加而增加的色散可称为负色散(或称负反常色散)。单色像差是指即使在高度单色光时也会产生的像差,按产生的效果,单色像差又分成“使成像模糊”和“使成像变形”两类;前一类有球面像差(spherical aberration,可简称球差)、像散(astigmatism)等,后一类有像场弯曲(field curvature,可简称场曲)、畸变(distortion)等。像差还包括彗差,彗差是指由位于主轴外的某一轴外物点,向光学系统发出的单色圆锥形光束,经该光学系统折射后,在理想平面处不能结成清晰点,而是结成拖着明亮尾巴的彗星形光斑。

57.请一并参阅图1、图3、图5、图7、图9及图11,本申请实施例提出了一种光学成像镜头100,该光学成像镜头100沿光轴110由物侧至像侧依次包括第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6以及第七透镜l7。

58.其中,第一透镜l1具有负屈折力,第一透镜l1的物侧面s1及像侧面s2于近光轴110处可以为凹面,也可以为平面,还可以为凸面。第二透镜l2具有正屈折力,第二透镜l2的物侧面s3于近光轴110处为凸面,第二透镜l2的像侧面s4于近光轴110处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,第三透镜l3的物侧面s5于近光轴110处为凸面,第三透镜l3的像侧面s6于近光轴110处为凸面。第四透镜l4具有正屈折力或负屈折力,第四透镜l4的物侧面s7于近光轴110处为凹面,第四透镜l4的像侧面s8于近光轴110处可以为凹面,也可以为平面,还可以为凸面。第五透镜l5具有正屈折力或负屈折力,第五透镜l5的物侧面s9及像侧面s10于近光轴110处可以为凹面,也可以为平面,还可以为凸面。第六透镜l6具有正屈折力,第六透镜l6的物侧面s11于近光轴110处可以为凹面,也可以为平面,还可以为凸面,第六透镜l6的像侧面s12于近光轴110处为凸面。第七透镜l7具有负屈折力,第七透镜l7的物侧面s13于近光轴110处为凸面,第七透镜l7的像侧面s14于近光轴110处为凹面。

59.并且,光学成像镜头100满足下列关系式:

‑

0.3mm

‑1<tan(fov)/ttl<

‑

0.2mm

‑1;其

中,tan(fov)为光学成像镜头100的最大视场角的正切值,ttl为第一透镜l1的物侧面至光学成像镜头100的成像面s17于光轴110上的距离。最大视场角为光学成像镜头100中平行于矩形有效像素区域的对角线方向的视场角。满足上述关系式可以使光学成像镜头100的结构小型化,并且具备较大的视场角,同时也有利于像差的修正。tan(fov)/ttl可以为(

‑

0.3mm

‑1,

‑

0.2mm

‑1)范围内的任意值,例如取值为

‑

0.29mm

‑1、

‑

0.28mm

‑1、

‑

0.26mm

‑1、

‑

0.25mm

‑1、

‑

0.23mm

‑1、

‑

0.22mm

‑1、

‑

0.21mm

‑1等。

60.基于上述实施例,通过合理配置第一透镜l1至第七透镜l7的屈折力、面型以及排列组合顺序,有利于消除光学成像镜头100内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头100的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度。并且,满足上述关系式可以使光学成像镜头的结构小型化,并且具备较大的视场角,同时也有利于像差的修正。

61.各透镜可以采用透光的光学材料制作而成,为了节约光学成像镜头100的成本,各透镜可以均采用塑料材质制成。而光学成像镜头100的成像品质不仅与镜头内的各透镜之间的配合有关,还与各透镜的材质密切相关,因此,为了提高光学成像镜头100的成像品质,各透镜也可以部分或全部采用玻璃材质制成。

62.在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:vdl1>50;vdl2<50;2<vdl1/vdl2<3;其中,vdl1为第一透镜l1的阿贝数,vdl2为第二透镜l2的阿贝数。阿贝数大于50的材料为高色散材料,阿贝数小于50的材料为低色散材料,基于上述实施例,通过合理配置第一透镜l1与第二透镜l2的阿贝数,可以将第一透镜l1与第二透镜l2分别采用高色散材料与低色散材料来组合设计,有利于第一透镜l1与第二透镜l2的色散相互补偿,并且第一透镜l1、第二透镜l2分别具有负屈折力、正屈折力,两者产生相反的轴上色差能够互相抵消从而达到消除色差的目的。vdl1/vdl2可以为(2,3)范围内的任意数值,例如取值为2.1、2.2、2.4、2.5、2.7、2.8、2.9等。

63.在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:

‑

1.2<f1/f<

‑

0.8;其中,f1为第一透镜l1的有效焦距,f为光学成像镜头100的有效焦距。基于上述实施例,第一透镜l1很大程度上决定了光学成像镜头100所能够获得的物空间信息的多少,满足上述关系式时,第一透镜l1的负屈折力强度通过镜头有效焦距的约束后能够得到良好的调控,从而能够对来自物空间的光线实现合理的发散,进而有利于扩大光学成像镜头100的视场角。特别时对于具有广角甚至超广角特性的光学成像镜头100而言,满足上述关系式条件时,可以有效修正光学成像镜头100中的光学畸变,保证成像质量,提高光学成像镜头100的可加工性。若第一透镜l1的焦距f1与光学成像镜头100的有效焦距f的比例配置关系超出上述关系式的范围时,则会导致光学成像镜头100中的光学畸变过大,成像质量差,并且会加大光学成像镜头100的成型良率敏感性,造成光学成像镜头100在加工时的标准差较大,难以控制加工优化方向,对于超广角镜头而言,上述缺陷会更为明显。f1/f可以为(

‑

1.2,

‑

0.8)范围内的任意数值,例如取值为

‑

1.1、

‑

1.07、

‑

1.02、

‑

1.00、

‑

0、95、

‑

0.90、

‑

0.88、

‑

0.81等。

64.在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:120

°

≤fov≤122

°

;其中,fov为光学成像镜头100的最大视场角。基于上述实施例,满足上述关系式可以使光学成像镜头100具有超广角特性,满足对大视野范围的拍摄需求。fov可以是[120

°

,122

°

]范围i内的任意角度,例如取值为120

°

、120.3

°

、120.8

°

、121.0

°

、121.2

°

、121.5

°

、121.9

°

、122.0

°

等。

[0065]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:

‑

1<f6/f7<0;其中,f6为第六透镜l6的有效焦距,f7为第七透镜l7的有效焦距。基于上述实施例,由于第六透镜l6具有正屈折力,有利于光线聚集,第七透镜l7具有负屈折力,使光线发散,满足上述关系式可以合理调控镜头最后两片透镜的汇聚及发散能力,可扩大成像面s15上的有效成像区域的尺寸,以满足系统对大像高的要求,同时也可有效压缩光学成像镜头100的体积,满足小型化需求,并对整个光学成像镜头100的像差、场曲进行良好的校正。f6/f7可以为(

‑

1,0)范围内的任意数值,例如取值为

‑

0.99、

‑

0.87、

‑

0.74、

‑

0.63、

‑

0.50、

‑

0.42、

‑

0.33、

‑

0.21、

‑

0.16等。

[0066]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:2mm<sdl1/rad(fov)<3mm;其中,sdl1为第一透镜l1的物侧面的最大有效口径,rad(fov)为光学成像镜头100的最大视场角的弧度值。基于上述实施例,由于第一透镜l1的最大有效口径及焦距在很大程度上决定了视场角的大小,满足上述关系式可以保证足够大范围的光信息进入到光学成像镜头100中成像。而若超过关系式上限,则会造成光学成像镜头100的视场角偏小,不能满足大范围的拍摄需求。反之,若超过关系式下限,则会造成光学成像镜头100中成像畸变严重,拍摄的图像扭曲。sdl1/rad(fov)可以为(2mm,3mm)范围内的任意值,例如取值为2.01mm、2.12mm、2.28mm、2.37mm、2.49mm、2.50mm、2.77mm、2.84mm、2.99mm等。

[0067]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:2<ttl/f<3.2;其中,ttl为第一透镜l1的物侧面至光学成像镜头100的成像面s17于光轴110上的距离,f为光学成像镜头100的有效焦距。基于上述实施例,通过合理控制光学成像镜头100的有效焦距及总长度,不仅能够实现光学成像镜头100的小型化,同时也能保证光线更好地汇聚到成像面s17上。而若超过关系式上限,则光学成像镜头100的总长度过长,光线进入成像面s17时主光线的角度过大,成像面s17边缘光线无法正常成像,造成成像信息不全。反之,若超过关系式下限,光学成像镜头100的总长度过短,成像敏感度加大,不利于光线在成像面s17上的汇聚。ttl/f可以为(2,3.2)范围内的任意数值,例如取值为2.01、2.24、2.57、2.66、2.89、2.95、3.00、3.14、3.19等。

[0068]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:2<imgh/f<4;其中,imgh为光学成像镜头100的最大视场角对应的像高,f为光学成像镜头100的有效焦距。基于上述实施例,满足上述关系式可以使光学成像镜头100具有较大的景深,同时成像清晰度满足要求。若超过关系式上限,则造成远处景物拍摄清晰度不够,影响成像效果。反之,若超过关系式下限,光学成像镜头100的视场角过小,无法拍摄大范围场景。imgh/f可以为(2,4)范围内的任意数值,例如取值为2.01、2.53、2.74、2.96、3.00、3.27、3.64、3.83、3.99等。

[0069]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:fbl/ttl>0.15;其中,fbl为第七透镜l7的像侧面至光学成像镜头100的成像面s17于平行于光轴110方向上的最短距离,ttl为第一透镜l1的物侧面至光学成像镜头100的成像面s17于光轴110上的距离。基于上述实施例,满足上述关系式可以使光学成像镜头100满足结构小型化的同时具有足够的调焦范围,提升光学成像镜头100的组装良品率,同时保证光学成像镜头100的焦深较大,能够获取物侧更多的深度信息。而若超过关系式下限,则光学成像镜头100组装过程中公差过小,导致良品率过低加大生产难度,也不能保证光学成像镜头100的焦深,导致成像

质量不佳。fbl/ttl可以为大于0.15的任意数值,例如取值为0.151、0.162、0.173、0.186、0.195、0.200、0.263、0.314等。

[0070]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:

‑

2<f3/r7<

‑

1;其中,f3为第三透镜l3的有效焦距,r7为第三透镜l3的像侧面于光轴110处的曲率半径。基于上述实施例,满足上述关系式有利于缩短光学成像镜头100的总长,满足小型化设计需求。f3/r7可以为(

‑

2,

‑

1)范围内的任意数值,例如取值为

‑

1.99、

‑

1.84、

‑

1.72、

‑

1.66、

‑

1.50、

‑

1.47、

‑

1.33、

‑

1.29、

‑

1.10、

‑

1.01等。

[0071]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:1.5mm≤sdl1/fno<3mm;其中,sdl1为第一透镜l1的物侧面的最大有效口径,fno为光学成像镜头100的光圈数。基于上述实施例,通过合理配置第一透镜l1的物侧面的最大有效口径与光学成像镜头100的光圈数,可以保证光学成像镜头100具有最佳的通光量及画面清晰度。而若超过关系式上限,会造成光学成像镜头100的视场范围过小,无法拍摄大范围场景。若超过关系式下限,则会造成光学成像镜头100中的通光量降低,导致图像灰暗。sdl1/fno可以为[2mm,3mm)范围内的任意值,例如取值为2.00mm、2.14mm、2.22mm、2.47mm、2.62mm、2.71mm、2.86mm、2.99mm等。

[0072]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:1mm

‑1<(r3+r4)/(r3*r4)<1.5mm

‑1;其中,r3为第二透镜l2的物侧面于光轴110处的曲率半径,r4为第二透镜l2的像侧面于光轴110处的曲率半径。基于上述实施例,满足上述关系式可以合理地平衡光学成像镜头100的边缘光线与近轴光线的光程差,修正光学成像镜头100中的场曲及像散,同时降低光学成像镜头100的敏感性,提高组装稳定性。而若超过关系式上限,则会造成光学成像镜头100的敏感性增大,降低生产良品率。若超过关系式下限,则会造成系统场曲过大。(r3+r4)/(r3*r4)可以为(1mm

‑1,1.5mm

‑1)范围内的任意值,例如取值为1.01mm

‑1、1.10mm

‑1、1.18mm

‑1、1.20mm

‑1、1.25mm

‑1、1.30mm

‑1、1.36mm

‑1、1.42mm

‑1、1.49mm

‑1等。

[0073]

在其中一个实施例中,光学成像镜头100满足下列关系式:1mm

‑1<|r14+15|/|r14*r15|<1.5mm

‑1;其中,r14为第七透镜l7的物侧面于光轴110处的曲率半径,r15为第七透镜l7的像侧面于光轴110处的曲率半径。基于上述实施例,满足上述关系式可以合理地增大光学成像镜头100的入射角以满足像高要求,同时降低光学成像镜头100的敏感性,提高组装的稳定性。|r14+15|/|r14*r15|可以为(1mm

‑1,1.5mm

‑1)范围内的任意值,例如取值为1.01mm

‑1、1.12mm

‑1、1.19mm

‑1、1.20mm

‑1、1.24mm

‑1、1.33mm

‑1、1.38mm

‑1、1.44mm

‑1、1.49mm

‑1等。

[0074]

上述涉及折射率、阿贝数和焦距的参数均以波长为587.6nm的光线为参考。

[0075]

该光学成像镜头100还可以包括光阑sto,光阑sto设置于光学成像镜头100中两个相邻的透镜之间。光阑sto能够减少光学成像镜头100中的杂光来提高成像品质,光阑sto可以是孔径光阑及/或视场光阑。光阑sto设置于光学成像镜头100中两个相邻的透镜之间,例如,光阑sto可以位于光学成像镜头100的物面与第一透镜l1的物侧面s1之间、第一透镜l1的像侧面s2与第二透镜l2的物侧面s3之间、第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间等。为节约成本,也可以在任意一个透镜的物侧面或任意一个透镜的像侧面上设置光阑sto。在本实施例中,光阑sto设置于第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间,通过将光阑sto设置在光学成像镜头100的中部位置,为光学成像镜头100能够具有较大视场角提供了可能,有效提升了画面取景范围。

[0076]

被拍摄的物体所发射或反射出的光线由物侧依次穿过光学成像镜头100的第一透

镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7后达到像侧,并在像侧成像。为保证被拍摄物体在像侧的成像清晰度,光学成像镜头100还可以包括红外滤光片,该红外滤光片120可以设置在第七透镜l7的像侧面与光学成像镜头100的像侧之间。通过在光学成像镜头100中设置红外滤光片120,光线在穿过第七透镜l7后还需要穿过该红外滤光片120,就可以有效地对光线中的红外线进行过滤,进而保证了被拍摄物体的成像清晰度。进一步的,光学成像镜头100还可以包括保护玻璃,保护玻璃可以设于红外滤光片120的像侧,起到保护感光元件的作用,同时也可避免感光元件沾染落尘,进一步保证成像品质。需要指出的是,在一些实施方式中,为降低系统重量或减少镜头总长也可选择不设置保护玻璃,本申请对此不做限制。

[0077]

本申请的上述实施方式的光学成像镜头100可采用多片镜片,例如上文所述的七片。通过合理分配各透镜焦距、屈折力、面型、厚度以及各透镜之间的轴上间距等,可以有利于消除光学成像镜头100内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头100的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度,从而更好地满足如车载辅助系统的镜头、手机、平板等轻量化电子设备的应用需求。然而,本领域的技术人员应当理解,在未背离本申请要求保护的技术方案的情况下,可改变构成光学成像镜头100的透镜数量,来获得本说明书中描述的各个结果和优点。

[0078]

下面参照附图进一步描述可适用于上述实施方式的光学成像镜头100的具体实施例。

[0079]

实施例一

[0080]

以下参照图1至图2描述本申请实施例一的光学成像镜头100。

[0081]

图1示出了实施例一中的光学成像镜头100的结构,光学成像镜头100包括沿着光轴110从物侧至像侧依次设置的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、红外滤光片120及成像面s17。其中,光阑sto设置在第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间。

[0082]

其中,第一透镜l1具有负屈折力,其物侧面s1和像侧面s2均为非球面,其中物侧面s1于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s2于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第二透镜l2具有正屈折力,其物侧面s3和像侧面s4均为非球面,其中物侧面s3于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s4于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面s5和像侧面s6均为非球面,其中物侧面s5于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s6于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第四透镜l4具有负屈折力,其物侧面s7和像侧面s8均为非球面,其中物侧面s7于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s8于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第五透镜l5具有负屈折力,其物侧面s9和像侧面s10均为非球面,其中物侧面s9于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s10于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第六透镜l6具有正屈折力,其物侧面s11和像侧面s12均为非球面,其中物侧面s11于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s12于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面。第七透镜l7具有负屈折力,其物侧面s13和像侧面s14均为非球面,其中物侧面s13于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s14于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。

[0083]

需要注意的是,当本申请的实施例在描述透镜的一个侧面于近光轴处为凸面时,

可理解为该透镜的该侧面于光轴附近的区域为凸面;当描述透镜的一个侧面于圆周处为凹面时,可理解为该侧面在靠近最大有效孔径处的区域为凹面。举例而言,当该侧面于近轴处为凸面,且于圆周处也为凸面时,该侧面由中心(光轴处)至边缘方向的形状可以为纯粹的凸面;或者是先由中心的凸面形状过渡到凹面形状,随后在靠近最大有效孔径处时变为凸面。上述面型的描述仅为距离,具体面型变化情况由各具体实施例给出。

[0084]

本实施例中,折射率、阿贝数和焦距以波长为587.6nm的光线为参考,光学成像镜头100的透镜表面类型、曲率半径、厚度、材质、折射率、阿贝数(即色散系数)和焦距等相关参数如表1所示。其中,f表示光学成像镜头100的有效焦距,fno表示光圈值,fov表示光学成像镜头100的最大视场角,ttl表示第一透镜l1的物侧面至光学成像镜头100的成像面s17于光轴100上的距离。需要注意的是,曲率半径、厚度、透镜的有效焦距的单位均为毫米(mm)。另外,以第一透镜l1为例,第一透镜l1的“厚度”参数列中的第一个数值为该透镜在光轴110上的厚度,第二个数值为该透镜的像侧面至像侧方向的后一透镜的物侧面在光轴110上的距离;光阑st0于“厚度”参数列中的数值为光阑st0至后一透镜的物侧面顶点(顶点指透镜与光轴110的交点)于光轴110上的距离,默认第一透镜l1物侧面到最后一枚镜片像侧面的方向为光轴110的正方向,当该值为负时,表明光阑st0设置于该透镜的物侧面顶点的右侧,若光阑sto厚度为正值时,光阑st0在该透镜的物侧面顶点的左侧。

[0085]

表1

[0086][0087][0088]

透镜中的非球面面型由以下公式限定:

[0089][0090]

其中,x为非球面沿光轴110方向在高度为h的位置时,距非球面顶点的距离矢高;c为非球面的近轴曲率,c=1/r(即近轴曲率c为表1中曲率半径r的倒数);k为圆锥系数;ai是非球面的第i阶系数。表2给出了可用于实施例一中透镜非球面s1、s2、s3、s4、s5、s6、s7、s8、s9、s10、s11、s12、s13、s14的高次项系数a4、a6、a8、a10、a12、a14、a16、a18和a20。

[0091]

表2

[0092][0093][0094]

光学成像镜头100的最大视场角对应的像高imgh为7.00mm,第一透镜l1的物侧面s1至光阑sto于光轴100上的距离ttl为6.50mm,结合表1和表2中的数据可知,实施例一中的光学成像镜头100满足:

[0095]

tan(fov)/ttl=

‑

0.2462mm

‑1;tan(fov)为光学成像镜头100的最大视场角的正切值,ttl为第一透镜l1的物侧面至光学成像镜头100的成像面s17于光轴110上的距离。满足上述关系式可以使光学成像镜头100的结构小型化,并且具备较大的视场角,同时也有利于像差的修正。

[0096]

vdl1=56.11,vdl2=21.53,vdl1/vdl2=2.61;其中,vdl1为第一透镜l1的阿贝数,vdl2为第二透镜l2的阿贝数。满足上述关系式,可以将第一透镜l1与第二透镜l2分别采用高色散材料与低色散材料来组合设计,有利于第一透镜l1与第二透镜l2的色散相互补偿,并且两者产生相反的轴上色差能够互相抵消从而达到消除色差的目的。

[0097]

f1/f=

‑

1.07;其中,f1为第一透镜l1的有效焦距,f为光学成像镜头100的有效焦距。满足上述关系式时,可以有效修正光学成像镜头100中的光学畸变,保证成像质量,提高光学成像镜头100的可加工性。

[0098]

fov=122

°

;其中,fov为光学成像镜头100的最大视场角。满足上述关系式可以使光学成像镜头100具有超广角特性,满足对大视野范围的拍摄需求。

[0099]

f6/f7=

‑

0.74;其中,f6为第六透镜l6的有效焦距,f7为第七透镜l7的有效焦距。满足上述关系式可以合理调控镜头最后两片透镜的汇聚及发散能力,可扩大成像面上的有效成像区域的尺寸,以满足系统对大像高的要求,同时也可有效压缩光学成像镜头100的体积,满足小型化需求,并对整个光学成像镜头100的像差、场曲进行良好的校正。

[0100]

sdl1/rad(fov)=2.37mm;其中,sdl1为第一透镜l1的物侧面s1的最大有效口径,rad(fov)为光学成像镜头100的最大视场角的弧度值。满足上述关系式可以保证足够大范围的光信息进入到光学成像镜头100中成像。

[0101]

ttl/f=2.95;其中,ttl为第一透镜l1的物侧面s1至光学成像镜头100的成像面s17于光轴110上的距离,f为光学成像镜头100的有效焦距。满足上述关系式,不仅能够实现光学成像镜头100的小型化,同时也能保证光线更好地汇聚到成像面s17上。

[0102]

imgh/f=3.18;其中,imgh为光学成像镜头100的最大视场角对应的像高,f为光学成像镜头100的有效焦距。满足上述关系式可以使光学成像镜头100具有较大的景深,同时成像清晰度满足要求。

[0103]

fbl/ttl=0.154;其中,fbl为第七透镜l7的像侧面s14至光学成像镜头100的成像面s17于平行于光轴110方向上的最短距离,ttl为第一透镜l1的物侧面s1至光学成像镜头100的成像面s17于光轴110上的距离。满足上述关系式可以使光学成像镜头100满足结构小型化的同时具有足够的调焦范围,提升光学成像镜头100的组装良品率,同时保证光学成像镜头100的焦深较大,能够获取物侧更多的深度信息。

[0104]

f3/r7=

‑

1.32;其中,f3为第三透镜l3的有效焦距,r7为第三透镜l3的像侧面s6于光轴110上的曲率半径。满足上述关系式有利于缩短光学成像镜头100的总长,满足小型化设计需求。

[0105]

sdl1/fno=2.38mm;其中,sdl1为第一透镜l1的物侧面s1的最大有效口径,fno为光学成像镜头100的光圈数。满足上述关系式,可以保证光学成像镜头100具有最佳的通光量及画面清晰度。

[0106]

(r3+r4)/(r3*r4)=1.25mm

‑1;其中,r3为第二透镜l2的物侧面s3于光轴110处的曲率半径,r4为第二透镜l2的像侧面s4于光轴110处的曲率半径。满足上述关系式可以合理地平衡光学成像镜头100的边缘光线与近轴光线的光程差,修正光学成像镜头100中的场曲及像散,同时降低光学成像镜头100的敏感性,提高组装稳定性。

[0107]

|r14+15|/|r14*r15|=1.27mm

‑1;其中,r14为第七透镜l7的物侧面s13于光轴110处的曲率半径,r15为第七透镜l7的像侧面s14于光轴110处的曲率半径。满足上述关系式可以合理地增大光学成像镜头100的入射角以满足像高要求,同时降低光学成像镜头100的敏感性,提高组装的稳定性。

[0108]

图2分别示出了实施例一的光学成像镜头100的纵向球差曲线图、像散曲线图以及畸变曲线图,光学成像镜头100的参考波长为587.60nm。其中,纵向球差曲线图示出了波长为650.00nm、610.00nm、587.60nm、510.00nm以及470.00nm的光线经由光学成像镜头100后的会聚焦点偏离,其横坐标为焦点偏移,单位为mm,纵坐标为归一化视场;像散曲线图示出了光学成像镜头100的子午像面弯曲和弧矢像面弯曲,其横坐标为焦点偏移,单位为mm,纵

坐标为像高,单位为mm,s为弧矢像面场曲,t为子午像面场曲;畸变曲线图示出了光学成像镜头100在不同像高情况下的畸变,其横坐标为畸变率,纵坐标为像高,单位为mm。根据图2可知,实施例一给出的光学成像镜头100能够实现良好的成像品质。

[0109]

实施例二

[0110]

以下参照图3至图4描述本申请实施例二的光学成像镜头100。

[0111]

图3示出了实施例二中的光学成像镜头100的结构,光学成像镜头100包括沿着光轴110从物侧至像侧依次设置的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、红外滤光片120及成像面s17。其中,光阑sto设置在第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间。

[0112]

其中,第一透镜l1具有负屈折力,其物侧面s1和像侧面s2均为非球面,其中物侧面s1于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面,像侧面s2于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第二透镜l2具有正屈折力,其物侧面s3和像侧面s4均为非球面,其中物侧面s3于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s4于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面s5和像侧面s6均为非球面,其中物侧面s5于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s6于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第四透镜l4具有负屈折力,其物侧面s7和像侧面s8均为非球面,其中物侧面s7于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s8于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第五透镜l5具有正屈折力,其物侧面s9和像侧面s10均为非球面,其中物侧面s9于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s10于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第六透镜l6具有正屈折力,其物侧面s11和像侧面s12均为非球面,其中物侧面s11于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s12于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第七透镜l7具有负屈折力,其物侧面s13和像侧面s14均为非球面,其中物侧面s13于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s14于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。

[0113]

本实施例中,光学成像镜头100中的各透镜参数由表3和表4给出,其中各结构和参数的定义可由实施例一中得出,此处不再赘述。

[0114]

表3

[0115]

[0116][0117]

表4

[0118][0119]

结合表3和表4中的数据可知,实施例二中的光学成像镜头100满足:

[0120]

表5

[0121]

[0122]

根据图4可知,实施例二给出的光学成像镜头100中的纵向球差、场曲和畸变均得到良好的控制,从而该实施例的光学成像镜头100能够实现良好的成像品质。

[0123]

实施例三

[0124]

以下参照图5至图6描述本申请实施例三的光学成像镜头100。

[0125]

图5示出了实施例三中的光学成像镜头100的结构,光学成像镜头100包括沿着光轴110从物侧至像侧依次设置的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、红外滤光片120及成像面s17。其中,光阑sto设置在第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间。

[0126]

其中,第一透镜l1具有负屈折力,其物侧面s1和像侧面s2均为非球面,其中物侧面s1于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面,像侧面s2于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第二透镜l2具有正屈折力,其物侧面s3和像侧面s4均为非球面,其中物侧面s3于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s4于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面s5和像侧面s6均为非球面,其中物侧面s5于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s6于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第四透镜l4具有正屈折力,其物侧面s7和像侧面s8均为非球面,其中物侧面s7于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s8于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第五透镜l5具有负屈折力,其物侧面s9和像侧面s10均为非球面,其中物侧面s9于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s10于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第六透镜l6具有正屈折力,其物侧面s11和像侧面s12均为非球面,其中物侧面s11于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s12于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面。第七透镜l7具有负屈折力,其物侧面s13和像侧面s14均为非球面,其中物侧面s13于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s14于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。

[0127]

本实施例中,光学成像镜头100中的各透镜参数由表6和表7给出,其中各结构和参数的定义可由实施例一中得出,此处不再赘述。

[0128]

表6

[0129][0130][0131]

表7

[0132][0133]

结合表6和表7中的数据可知,实施例三中的光学成像镜头100满足:

[0134]

表8

[0135][0136]

根据图6可知,实施例三给出的光学成像镜头100中的纵向球差、场曲和畸变均得到良好的控制,从而该实施例的光学成像镜头100能够实现良好的成像品质。

[0137]

实施例四

[0138]

以下参照图7至图8描述本申请实施例四的光学成像镜头100。

[0139]

图7示出了实施例四中的光学成像镜头100的结构,光学成像镜头100包括沿着光轴110从物侧至像侧依次设置的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、红外滤光片120及成像面s17。其中,光阑sto设置在第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间。

[0140]

其中,第一透镜l1具有负屈折力,其物侧面s1和像侧面s2均为非球面,其中物侧面s1于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s2于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第二透镜l2具有正屈折力,其物侧面s3和像侧面s4均为非球面,其中物侧面s3于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s4于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面s5和像侧面s6均为非球面,其中物侧面s5于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s6于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第四透镜l4具有负屈折力,其物侧面s7和像侧面s8均为非球面,其中物侧面s7于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s8于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第五透镜l5具有负屈折力,其物侧面s9和像侧面s10均为非球面,其中物侧面s9于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s10于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第六透镜l6具有正屈折力,其物侧面s11和像侧面s12均为非球面,其中物侧面s11于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s12于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第七透镜l7具有负屈折力,其物侧面s13和像侧面s14均为非球面,其中物侧面s13于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s14于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。

[0141]

本实施例中,光学成像镜头100中的各透镜参数由表9和表10给出,其中各结构和参数的定义可由实施例一中得出,此处不再赘述。

[0142]

表9

[0143][0144]

表10

[0145][0146][0147]

结合表9和表10中的数据可知,实施例四中的光学成像镜头100满足:

[0148]

表11

[0149][0150]

根据图8可知,实施例四给出的光学成像镜头100中的纵向球差、场曲和畸变均得到良好的控制,从而该实施例的光学成像镜头100能够实现良好的成像品质。

[0151]

实施例五

[0152]

以下参照图9至图10描述本申请实施例五的光学成像镜头100。

[0153]

图9示出了实施例五中的光学成像镜头100的结构,光学成像镜头100包括沿着光轴110从物侧至像侧依次设置的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、红外滤光片120及成像面s17。其中,光阑sto设置在第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间。

[0154]

其中,第一透镜l1具有负屈折力,其物侧面s1和像侧面s2均为非球面,其中物侧面s1于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面,像侧面s2于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第二透镜l2具有正屈折力,其物侧面s3和像侧面s4均为非球面,其中物侧面s3于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s4于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面s5和像侧面s6均为非球面,其中物侧面s5于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s6于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第四透镜l4具有负屈折力,其物侧面s7和像侧面s8均为非球面,其中物侧面s7于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s8于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第五透镜l5具有负屈折力,其物侧面s9和像侧面s10均为非球面,其中物侧面s9于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s10于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第六透镜l6具有正屈折力,其物侧面s11和像侧面s12均为非球面,其中物侧面s11于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s12于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面。第七透镜l7具有负屈折力,其物侧面s13和像侧面s14均为非球面,其中物侧面s13于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s14于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。

[0155]

本实施例中,光学成像镜头100中的各透镜参数由表12和表13给出,其中各结构和参数的定义可由实施例一中得出,此处不再赘述。

[0156]

表12

[0157][0158]

表13

[0159][0160][0161]

结合表12和表13中的数据可知,实施例五中的光学成像镜头100满足:

[0162]

表14

[0163][0164]

根据图10可知,实施例五给出的光学成像镜头100中的纵向球差、场曲和畸变均得到良好的控制,从而该实施例的光学成像镜头100能够实现良好的成像品质。

[0165]

实施例六

[0166]

以下参照图11至图12描述本申请实施例六的光学成像镜头100。

[0167]

图11示出了实施例六中的光学成像镜头100的结构,光学成像镜头100包括沿着光轴110从物侧至像侧依次设置的第一透镜l1、第二透镜l2、第三透镜l3、第四透镜l4、第五透镜l5、第六透镜l6、第七透镜l7、红外滤光片120及成像面s17。其中,光阑sto设置在第二透镜l2的像侧面s4与第三透镜l3的物侧面s5之间。

[0168]

其中,第一透镜l1具有负屈折力,其物侧面s1和像侧面s2均为非球面,其中物侧面s1于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面,像侧面s2于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第二透镜l2具有正屈折力,其物侧面s3和像侧面s4均为非球面,其中物侧面s3于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s4于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第三透镜l3具有正屈折力,其物侧面s5和像侧面s6均为非球面,其中物侧面s5于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s6于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第四透镜l4具有负屈折力,其物侧面s7和像侧面s8均为非球面,其中物侧面s7于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面,像侧面s8于近光轴110处为凹面,于圆周处为凸面。第五透镜l5具有负屈折力,其物侧面s9和像侧面s10均为非球面,其中物侧面s9于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s10于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。第六透镜l6具有正屈折力,其物侧面s11和像侧面s12均为非球面,其中物侧面s11于近光轴110处为凸面,于圆周处为凹面,像侧面s12于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面。第七透镜l7具有负屈折力,其物侧面s13和像侧面s14均为非球面,其中物侧面s13于近光轴110处为凸面,于圆周处为凸面,像侧面s14于近光轴110处为凹面,于圆周处为凹面。

[0169]

本实施例中,光学成像镜头100中的各透镜参数由表15和表16给出,其中各结构和参数的定义可由实施例一中得出,此处不再赘述。

[0170]

表15

[0171][0172][0173]

表16

[0174][0175]

结合表15和表16中的数据可知,实施例六中的光学成像镜头100满足:

[0176]

表17

[0177][0178][0179]

根据图12可知,实施例六给出的光学成像镜头100中的纵向球差、场曲和畸变均得到良好的控制,从而该实施例的光学成像镜头100能够实现良好的成像品质。

[0180]

如图13所示,本申请实施例还提供一种取像装置200,包括如前文所述的光学成像镜头100以及感光元件210,感光元件210设于光学成像镜头100的像侧,感光元件210的感光表面与成像面s17重合。具体的,感光元件210可以采用互补金属氧化物半导体(cmos,complementary metal oxide semiconductor)图像传感器或者电荷耦合元件(ccd,charge

‑

coupled device)图像传感器。

[0181]

本申请实施例中的取像装置200,由于采用了上述的光学成像镜头100,通过合理配置第一透镜l1至第七透镜l7的屈折力、面型以及排列组合顺序,有利于消除光学成像镜头100内部的像差,实现各透镜之间像差的互相校正,提升光学成像镜头100的解像力,使其能够很好地捕捉被摄物体的细节特征,获得高品质的成像,提升成像清晰度。

[0182]

如图14所示,本申请还提供一种电子设备300,包括壳体310以及如前文所述的取像装置200,取像装置200安装在壳体310上。具体的,取像装置200设置在壳体310内并从壳体310暴露以获取图像,壳体310可以给取像装置200提供防尘、防水防摔等保护,壳体310上开设有与取像装置200对应的孔,以使光线从孔中穿入或穿出壳体310。电子设备300是具有获取图像功能的任一设备,例如可以是手机、平板电脑、笔记本电脑、个人数位助理、智能手环、智能手表等穿戴式设备中的任意一种,取像装置200配合电子设备300实现对目标对象的图像采集和再现。

[0183]

以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0184]

以上所述实施例仅表达了本申请的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本申请构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本申请的保护范围。因此,本申请专利的保护范围应以所附权利要求为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1