一种多维屈光力设计镜片

1.本发明具体涉及一种多维屈光力设计镜片。

背景技术:

2.屈光不正是指当眼调节静止时,无穷远处的光线未聚焦到视网膜上。聚焦到视网膜前称为近视,聚焦到视网膜后称为远视。为矫正屈光不正,每年为社会带来巨大的经济负担。

3.动物实验表明,视网膜周边近视离焦可以延缓眼轴的增长,视网膜周边远视离焦可促进眼轴增长,当等量的近视离焦与远视离焦等量并存时,近视离焦的作用更强,仍可延缓眼轴增长。近年来,基于该原理设计的新型微透镜框架眼镜开始应用于临床,并且取得了良好的近视控制效果。

4.临床研究证明,视网膜周边离焦存在剂量效应,即周边离焦量越大,近视防控效果越明显。同时,临床实验观察到,当周边离焦量过高时,并未产生明显的近视防控效果。然而,周边离焦量越大,对视觉的干扰越大,不仅会引起视觉质量下降,也易造成适应困难。

5.因此,本专利欲研发一种新型的镜片,使得在超高周边离焦量的情况下,亦能产生明显的近视防控效果,同时,最大量减少视觉不适。

技术实现要素:

6.针对现有技术存在的不足,本发明的目的在于提供一种多维屈光力设计镜片。

7.为实现上述目的,本发明提供了如下技术方案:

8.一种多维屈光力设计镜片,其包括:

9.基柸镜片,所述基柸镜片上分成至少5个区域,且其中一个区域为圆形中心区域,其他区域沿所述圆形中心区域周向分布,且圆形中心区域的屈光力大于周边区域的屈光力,且周边区域的屈光力以顺时针方向由初始区域向倒数第二个区域依次缩小,且倒数第一个区域的屈光力大于第二个区域的屈光力,

10.至少一个小透镜,所述小透镜设置在基柸镜片上;

11.至少一个微透镜,与所述小透镜对应设置,所述微透镜被设置为穿过所述微透镜的光,可全部穿过对应的小透镜,

12.所述小透镜的面积大于微透镜,

13.所述微透镜与所在基柸镜片中心处屈光力的代数差值的绝对值为0.50ds~10.00ds,

14.所述小透镜与所在基柸镜片中心处屈光力的代数差值的绝对值小于所在微透镜与基柸镜片中心处的差值的绝对值。

15.当小透镜与微透镜位于同侧时,微透镜位于小透镜表面;

16.当小透镜与微透镜位于异侧时,两者位置相共轭。

17.在至少一个区域内,微透镜屈光力的绝对值在水平方向上沿连接视远参考点与视

近参考点的子午线向周边逐渐降低。

18.所述微透镜的屈光力绝对值从中心至周边逐渐增大。

19.所述微透镜的屈光力绝对值从中心到周边,以及以及沿子午线方向到周边的变化函数为高斯函数或二次函数。

20.在至少一个区域内,小透镜屈光力绝对值在水平方向上沿连接视远参考点与视近参考点的子午线向周边逐渐降低。

21.小透镜的屈光力绝对值从中心到周边,以及沿子午线方向到周边的变化函数为高斯函数或二次函数。

22.所述小透镜在所述基柸镜片上按照同心圆环,同心椭圆环、圆锥曲线环形及包含上述排列的组合。

23.所述小透镜在所述基柸镜片上按照螺线排列。

24.所述微透镜按照空心多边形排列,且其排列方式为等距排列或不等距排列、径向排列或非径向排列或包含上述排列的组合。

25.本发明的有益效果:在镜片上同时设置微透镜与小透镜,小透镜与微透镜同时提供视网膜周边离焦,其中,微透镜在周边视网膜形成的离焦量较大,具有强度更大的调节屈光发育的效果。小透镜所提供的离焦量较小,增加视网膜对周边离焦的适应,进而提升人眼对周边离焦的耐受。通过在周边视网膜形成不同等级的离焦区,进而增强调节屈光不正发育效果,同时,可最大限度的减缓视觉不适。

附图说明

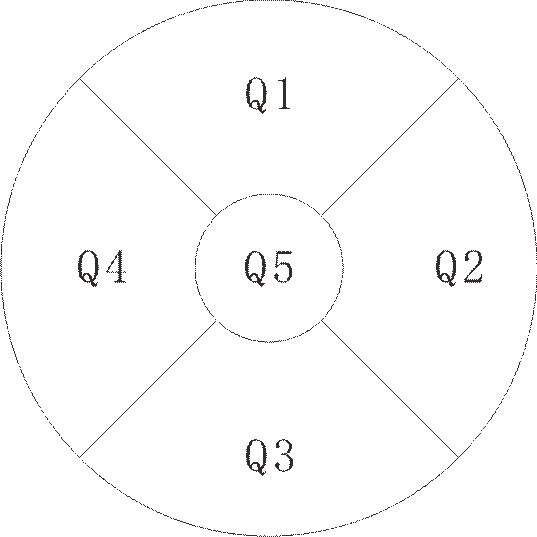

26.图1为本发明的基柸镜片的分区示意图。

27.图2为小透镜与微透镜在基柸镜片上分布示意图。

28.图3为本发明的实施例1的结构示意图。

29.图4为本发明的实施例2的结构示意图。

30.图5为本发明的实施例3的结构示意图。

具体实施方式

31.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

32.需要说明,本发明实施例中所有方向性指示(诸如上、下、左、右、前、后

……

)仅用于解释在某一特定姿态(如附图所示)下各部件之间的相对位置关系、运动情况等,如果该特定姿态发生改变时,则该方向性指示也相应地随之改变。

33.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“连接”、“固定”等应做广义理解,例如,“固定”可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

34.另外,在本发明中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本发明要求的保护范围之内。

35.如图所示,本发明公开了一种多维屈光力设计镜片,其包括:

36.基柸镜片,所述基柸镜片上分成至少5个区域,且其中一个区域为圆形中心区域,其他区域沿所述圆形中心区域周向分布,且圆形中心区域的屈光力大于周边区域的屈光力,且周边区域的屈光力以顺时针方向由初始区域向倒数第二个区域依次缩小,且倒数第一个区域的屈光力大于第二个区域的屈光力,

37.至少一个小透镜,所述小透镜设置在基柸镜片上;

38.至少一个微透镜,与所述小透镜对应设置,所述微透镜被设置为穿过所述微透镜的光,可全部穿过对应的小透镜,

39.所述小透镜的面积大于微透镜,

40.所述微透镜与所在基柸镜片中心处屈光力的代数差值的绝对值为0.50ds~10.00ds,

41.所述小透镜与所在基柸镜片中心处屈光力的代数差值的绝对值小于所在微透镜与基柸镜片中心处的差值的绝对值。

42.微透镜可位于基柸镜片表面,也可位于小透镜表面,或二者同时存在。

43.其中基柸镜片、微透镜及小透镜均可以采用球面设计的球镜或者非球面设计的球镜。

44.三者均可以采用双焦、三焦或多焦设计,同样也可以采用渐变焦设计。

45.三者的光学设计均可以含有旋转对称设计。

46.三者均可以采用环曲面设计。

47.三者均可以采用柱镜,也可以是球镜与柱镜的结合。

48.三者均可产生高阶像差,高阶像差包括不局限于球差、慧差、三叶草像差等等。

49.基柸镜片、微透镜及小透镜的镜片上相对称的区域,其屈光力可以不同。

50.基柸镜片分成5个区域,圆形中心区域为q5,与镜片同心设置,其余四个区域以圆形中心区域为中心分布,且初始区域为q1、依次定义,若对屈光力取绝对值,则各个区域在距离中心相同的距离处,各个区域的屈光力按照如下设置,q5>(q4,q1)>q2>q3,且其中区域q1

‑

q4的面积可以相同也可以不同,该四个区域的界线为曲线,同时该四个区域的交界处的屈光度变化为渐变过渡式设计。

51.基柸镜片的分区可以如渐变镜同样设计。

52.而小透镜则被设置在基柸镜片上,其可以位于基柸镜片前表面、后表面或者前后表面之间,且两者采用渐变式过渡连接方式连接。

53.其可以按照螺线排列分布在基柸镜片上,其中心点为透镜的视远参考点。

54.也可以采用同心圆环,同心椭圆环以及其他圆锥曲线环形,或为包含上述排列的组合排列。

55.而分布在基柸镜片上的小透镜,其俯视图形状可以为圆形,椭圆形等曲线形,或者其俯视图形状为正三角形,正方形,正五边形,正六边形以及其他正多边形等形状,或者其俯视图形状为三角形,矩形,五边形,六边形及其他多边形等形状。

56.其中小透镜的直径为0.5mm

‑

4mm,其直径需要大于微透镜设置,同时各个小透镜的直径可以不相同。

57.各个小透镜的几何中心之间的距离为1mm

‑

10mm,但是大于微透镜之间的几何中心距。

58.各个小透镜之间的几何中心距离可不相同。

59.小透镜的面积包含位于其上的微透镜的面积,其面积总和占除初始区域q1之外镜片面积总和的15%

‑

85%。

60.该小透镜可以采用衍射镜片像素化镜片。

61.该小透镜可以采用π

‑

菲涅耳镜片。

62.从中心到周边,小透镜的屈光力绝对值逐渐增大。

63.在q1~q5其中至少一个区域内,在水平方向上,小透镜屈光力的绝对值沿连接视远参考点与视近参考点的子午线向周边逐渐降低。

64.从中心到周边,以及从子午线到周边,其屈光力绝对值的变化函数为高斯函数,如其中,a,b,c分别为系数,x为距离光学中心的距离,y为小透镜的屈光力。

65.从中心到周边,以及从子午线到周边,其屈光力绝对值的变化函数为二次函数,如:y=ax2+bx2+c,其中,a,b,c分别为系数,x 为距离光学中心的距离,y为小透镜的屈光力。

66.从中心到周边,以及从子午线到周边,在该区域内不同区段,其屈光力绝对值可有不同的函数变化。

67.以上所述函数变化是不对称的。

68.在不同区域内,其屈光力绝对值可有不同的函数变化,以上所述函数变化是不对称的。以便适应不同区域视网膜的形状以及脉络膜的敏感性。

69.小透镜屈光力绝对值变化在不同子午线的变化是不同的,其变化规律根据散光的轴向决定。

70.所述微透镜可以位于基柸镜片的前表面、后表面或基柸镜片内部,而当小透镜与微透镜位于同侧时,微透镜位于小透镜表面;而当小透镜与微透镜不在同侧时,两者位置共轭设置,且需要保证穿过微透镜的光线,能够全部穿过对应的小透镜。

71.微透镜的直径为0.5mm~4mm。

72.微透镜的直径可不相同。

73.微透镜几何中心之间的距离为1mm~10mm。

74.微透镜之间的几何中心距离可不相同。

75.微透镜面积总和占q1之外镜片面积总和的15%~85%。

76.微透镜可由双折射率材料组成。

77.微透镜可为衍射镜片或像素化镜片或π

‑

菲涅耳镜片。

78.从中心到周边,微透镜的屈光力绝对值逐渐增大。

79.在q1~q5其中至少一个区域内,在水平方向上,微透镜屈光力的绝对值沿连接视

远参考点与视近参考点的子午线向周边逐渐降低。

80.从中心到周边,以及从子午线到周边,其屈光力绝对值的变化函数为高斯函数,如其中,a,b,c分别为系数,x为距离光学中心的距离,y为微透镜的屈光力。

81.从中心到周边,以及从子午线到周边,其屈光力绝对值的变化函数为二次函数,如:y=ax2+bx2+c,其中,a,b,c分别为系数,x 为距离光学中心的距离,y为微透镜的屈光力。

82.从中心到周边,以及从子午线到周边,在该区域内不同区段,其屈光力绝对值可有不同的函数变化。

83.以上所述函数变化是不对称的。

84.在不同区域内,其屈光力绝对值可有不同的函数变化,以上所述函数变化是不对称的。以便适应不同区域视网膜的形状以及脉络膜的敏感性。

85.微透镜屈光力绝对值变化在不同子午线的变化是不同的,其变化规律根据散光的轴向决定。

86.同时微透镜可以为多个分布设置在小透镜表面或者基柸镜片上,或者二者的组合,所述微透镜的排列可为空心三角形、空心正方形、空心五边形、空心六边形以及其他,其排列方式为径向排列或非径向排列,等距或不等距排列,或为包含上述排列的组合。

87.所述微透镜与小透镜的连接处为渐变过渡式连接方式。

88.各个微透镜之间可以连续或不连续排列。

89.从中心到周边,微透镜的屈光力绝对值逐渐增大。

90.另外,文中“小透镜”是本多维镜片专利所列举的一种方式,在微透镜与基柸镜片之间继续设置不同屈光度及直径等任何形式的透镜,应当被视作小透镜2,小透镜3等,亦不脱离本专利的保护范畴。

91.本技术涉及的小透镜或微透镜可以磨制成光学镜片直接配戴在眼前。

92.本技术涉及的小透镜或微透镜可以磨制成光学镜片通过吸附在其他眼镜前面。

93.本技术涉及的小透镜或微透镜可以采用膜层设计,而当作为膜层设计时,膜层可被染色。

94.如图3所示,其中小透镜在基柸镜片上的俯视图为圆形,且微透镜的数量为2个。

95.如图4所示,其中小透镜在基柸镜片上的俯视图为圆形,且微透镜的数量为3个。

96.如图5所述,其中小透镜的数量为两个,且在各个小透镜基柸镜片上的俯视图为圆形,两者呈环状分布,且小透镜上的微透镜数量为一个,两者同心圆设计。

97.实施例不应视为对本发明的限制,但任何基于本发明的精神所作的改进,都应在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1