硅光芯片与平面波导阵列的封装方法及其封装结构

1.本发明涉及硅光子芯片封装技术领域,特别是涉及一种硅光芯片与平面波导阵列的封装方法及其封装结构。

背景技术:

2.光波导结构由于其较高的折射率差,光波导的模场与光纤模场相差较大,直接的端面耦合会引入较大的耦合损耗,为了降低损耗常采用倒锥或者其他耦合结构,而这些耦合结构对端面的位置、结构强度等有更高的要求,使得硅光子芯片很难通过类似平板波导端面抛光的方式形成一个光滑的端面,因此常采用深刻蚀的方法使端面耦合结构暴露。但是,受限于工艺条件端面刻蚀的深度大约在100μm左右,因此划片后会形成一个台阶(如图1所示)。对于普通单模光纤(光纤直径127μm),这一深度足够放入光纤,光纤端面可以与波导耦合结构的端面直接接触。而对于光纤阵列(如图2所示)其厚度通常在毫米量级,受限于所述台阶,光纤阵列的端面无法与波导耦合结构的端面直接接触(如图3所示),因此所导致的间隔会引入较大的耦合损耗。

技术实现要素:

3.鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种硅光芯片与平面波导阵列的封装方法及其封装结构,用于解决现有技术中平面波导阵列与sip硅光芯片封装时,耦合损耗较大的问题。

4.为实现上述目的及其他相关目的,本发明提供一种硅光芯片与平面波导阵列的封装结构,所述封装结构包括:

5.硅光芯片,所述硅光芯片由下向上依次包括硅衬底、第一下包层、第一光波导阵列层及第一上包层,其中所述第一光波导阵列层包括多条并排设置的第一光波导;

6.平面波导阵列,所述平面波导阵列由下向上依次包括基底层及第二光波导阵列层,其中所述第二光波导阵列层包括多条并排设置的第二光波导,且多条所述第一光波导与多条所述第二光波导一一对应对接耦合;

7.对接耦合结构,包括刻蚀所述硅光芯片一端表面至所述硅衬底中形成的第一端沟槽,及刻蚀所述平面波导阵列的所述基底层一端形成的第二端沟槽,所述第二端沟槽反向套嵌于所述第一端沟槽的上方,其中所述第一端沟槽的底面与所述第一光波导阵列层的底面之间的距离为第一高度h1,所述第二端沟槽的底面与所述第二光波导的底面之间的距离为第二高度h2,所述第一端沟槽的宽度为l1,所述第二端沟槽的宽度为l2,且h2≤h1,l2≥l1;

8.匹配粘合层,粘合所述硅光芯片、所述平面波导阵列及所述对接耦合结构。

9.可选地,所述平面波导阵列为光纤阵列或平面波导芯片。

10.进一步地,所述平面波导阵列为光纤阵列,所述第二光波导阵列层包括多条并排设置的光纤,所述光纤包括芯层及包层,且多条所述第一光波导与多条所述光纤的所述芯

层一一对应对接耦合,所述第二高度h2为所述第二端沟槽的底面与所述光纤的所述芯层的底面之间的距离。

11.进一步地,所述光纤阵列的所述基底层的厚度介于0.9mm~1.1mm之间。

12.可选地,所述平面波导阵列为平面波导芯片,所述第二光波导阵列层由下向上依次包括第二下包层、多条并排设置的所述第二光波导及第二上包层。

13.可选地,所述硅光芯片的所述硅衬底、所述第一下包层及所述第一光波导阵列层为soi结构。

14.本发明还提供一种硅光芯片与平面波导阵列的封装结构的制备方法,该制备方法可用于制备上述的硅光芯片与平面波导阵列的封装结构,所述制备方法包括以下步骤:

15.提供硅光芯片及平面波导阵列,所述硅光芯片由下向上依次包括硅衬底、第一下包层、第一光波导阵列层及第一上包层,其中所述第一光波导阵列层包括多条并排设置的第一光波导;所述平面波导阵列由下向上依次包括基底层及第二光波导阵列层,其中所述第二光波导阵列层包括多条并排设置的第二光波导;

16.形成对接耦合结构,包括:刻蚀所述硅光芯片一端表面至所述硅衬底中形成第一端沟槽;刻蚀所述平面波导阵列的所述基底层一端形成第二端沟槽;其中所述第一端沟槽的底面与所述第一光波导阵列层的底面之间的距离为第一高度h1,所述第二端沟槽的底面与所述第二光波导的底面之间的距离为第二高度h2,所述第一端沟槽的宽度为l1,所述第二端沟槽的宽度为l2,且h2≤h1,l2≥l1;

17.将所述第二端沟槽反向套嵌于所述第一端沟槽的上方,并使多条所述第一光波导与多条所述第二光波导一一对应对接耦合;

18.于所述对接耦合结构所在区域滴加匹配粘合液并固化,实现所述硅光芯片、所述平面波导阵列及所述对接耦合结构的粘合。

19.可选地,所述平面波导阵列为光纤阵列或平面波导芯片。

20.进一步地,所述平面波导阵列为光纤阵列,所述第二光波导阵列层包括多条并排设置的光纤,所述光纤包括芯层及包层,且多条所述第一光波导与多条所述光纤的所述芯层一一对应对接耦合,所述第二高度h2为所述第二端沟槽的底面与所述光纤的所述芯层的底面之间的距离。

21.进一步地,所述光纤阵列的所述基底层的厚度介于0.9mm~1.1mm之间。

22.可选地,所述平面波导阵列为平面波导芯片,所述第二光波导阵列层由下向上依次包括第二下包层、多条并排设置的所述第二光波导及第二上包层。

23.可选地,所述硅光芯片的所述硅衬底、所述第一下包层及所述第一光波导阵列层为soi结构。

24.如上所述,本发明的硅光芯片与平面波导阵列的封装方法及其封装结构,该封装结构主要针对系统级封装(即sip)的硅光芯片与厚度较厚的平面波导阵列之间的封装结构,通过设置所述对接耦合结构,可使所述硅光芯片与所述平面波导阵列通过所述第一端沟槽及所述第二端沟槽实现两者端面之间的直接接触耦合,有效降低封装结构的耦合损耗,且通过匹配粘合层固定,结构牢固可靠。

附图说明

25.图1显示为硅光芯片一示例的结构示意图。

26.图2显示为平面波导阵列一示例的结构示意图,其中该平面波导阵列为光纤阵列。

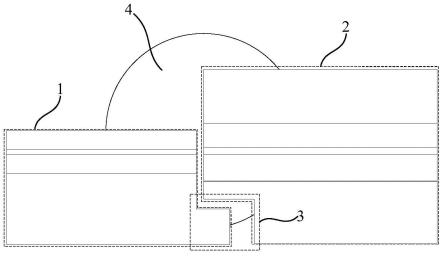

27.图3显示为现有的硅光芯片与平面波导阵列耦合结构示意图,其中该平面波导阵列为光纤阵列。

28.图4显示为本发明的硅光芯片与平面波导阵列的封装结构中,硅光芯片端面刻蚀结构示意图。

29.图5显示为本发明的硅光芯片与平面波导阵列的封装结构中,平面波导阵列基底层的端面刻蚀结构示意图,其中平面波导阵列为光纤阵列。

30.图6显示为本发明的硅光芯片与平面波导阵列的封装结构中,平面波导阵列基底层的端面刻蚀结构示意图,其中平面波导阵列为平面波导芯片。

31.图7显示为本发明的硅光芯片与平面波导阵列的封装结构,其中平面波导阵列为光纤阵列。

32.元件标号说明

[0033]1ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

硅光芯片

[0034]

10

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

硅衬底

[0035]

11

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一下包层

[0036]

12

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一光波导阵列层

[0037]

120

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一光波导

[0038]

13

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一上包层

[0039]

14

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

台阶

[0040]2ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

平面波导阵列

[0041]

20

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

基底层

[0042]

21

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二光波导阵列层

[0043]

210

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二光波导

[0044]

22

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤阵列

[0045]

220

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

光纤

[0046]

221

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

芯层

[0047]

222

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

包层

[0048]

23

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

盖板层

[0049]

24

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

衬底层

[0050]

25

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

平面波导结构

[0051]

250

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二下包层

[0052]

251

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二上包层

[0053]3ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

对接耦合结构

[0054]

30

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一端沟槽

[0055]

31

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二端沟槽

[0056]4ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

匹配粘合层

具体实施方式

[0057]

以下通过特定的具体实例说明本发明的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点与功效。本发明还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本发明的精神下进行各种修饰或改变。

[0058]

请参阅图1至图7。需要说明的是,本实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本发明的基本构想,遂图示中仅显示与本发明中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可根据实际需要进行改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。

[0059]

实施例一

[0060]

如背景技术中所述,如图1所示,现有的硅光芯片1常采用深刻蚀的方法使其端面耦合结构暴露,但基于现有的深刻蚀工艺能力,刻蚀深度大约只能在100μm左右,所以在对硅光芯片1划片露出其端面耦合结构后形成一个台阶14,对于普通的单模光纤(光纤直径127μm)来说,该台阶深度足够放入光纤,可以实现硅光芯片1的波导耦合结构端面与单模光纤端面的直接接触。但是对于如图2中的光纤阵列22来说,由于光纤阵列22的厚度一般较厚,通常在毫米量级,而受限于图1中所述台阶14的深度,两者在封装时,如图3所示,光纤阵列22的端面无法与硅光芯片1上的波导耦合结构的端面直接接触,两者之间会产生间隔,该间隔会使封装结构产生较大的耦合损耗。

[0061]

发明人基于以上分析,提出了一种硅光芯片与平面波导阵列的封装结构,该封装结构主要针对系统级封装(即sip)的硅光芯片与厚度较厚的平面波导阵列之间的封装结构,实现系统级封装的硅光芯片与平面波导阵列之间端面的直接接触耦合,降低整个封装结构的耦合损耗。

[0062]

如图4至图7所示,所述封装结构包括:

[0063]

如图4所示,硅光芯片1,所述硅光芯片1由下向上依次包括硅衬底10、第一下包层11、第一光波导阵列层12及第一上包层13,其中所述第一光波导阵列层12包括多条并排设置的第一光波导120;

[0064]

如图5至图7所示,平面波导阵列2,所述平面波导阵列2由下向上依次包括基底层20及第二光波导阵列层21,其中所述第二光波导阵列层21包括多条并排设置的第二光波导210,且多条所述第一光波导120与多条所述第二光波导210一一对应对接耦合;

[0065]

如图5至图7所示,对接耦合结构3,包括刻蚀所述硅光芯片1一端表面至所述硅衬底10中形成的第一端沟槽30,及刻蚀所述平面波导阵列2的所述基底层20一端形成的第二端沟槽31,所述第二端沟槽31反向套嵌于所述第一端沟槽30的上方,以实现多条所述第一光波导120与多条所述第二光波导210一一对应对接耦合,其中所述第一端沟槽30的底面与所述第一光波导阵列层12的底面之间的距离为第一高度h1,所述第二端沟槽31的底面与所述第二光波导210的底面之间的距离为第二高度h2,所述第一端沟槽30的宽度为l1,所述第二端沟槽31的宽度为l2,且h2≤h1,l2≥l1;

[0066]

匹配粘合层4,粘合所述硅光芯片1、所述平面波导阵列2及所述对接耦合结构3。

[0067]

本实施例设置所述对接耦合结构,可使所述硅光芯片与所述平面波导阵列通过所述第一端沟槽及所述第二端沟槽实现两者端面之间的直接接触耦合,有效降低封装结构的

耦合损耗,且通过匹配粘合层固定,结构牢固可靠。

[0068]

这里需要说明的是所述硅光芯片1中还可能包括其他硅光子芯片的常规结构,根据不同的应用场景该些结构会有所不同,但是这不属于本发明的保护侧重点,因此不再赘述。另外,在硅光芯片的系统级封装中,常采用倒锥结构作为模式转换器,以扩大光模式和深沟槽来精确曝光波导表面,即对所述第一光波导120的一端进行倒锥结构设置并进行刻蚀形成端面耦合结构,即图4中第一端沟槽30侧壁露出的所述第一光波导120结构。

[0069]

如图4所示,作为示例,所述硅光芯片1可采用现有的soi结构实现,具体示例为:提供soi结构,包括底层硅、埋氧层及顶层硅,依次对应为图4中的所述硅衬底10、所述第一下包层11及所述第一光波导阵列层12,其中所述第一光波导阵列层12通过对所述顶层硅进行刻蚀形成;然后于所述soi结构的表面沉积所述第一上包层13,所述第一光波导阵列层12的折射率大于所述第一上包层13及所述第一下包层11的折射率。但也不限于此,所述硅光芯片1也可采用现有的其他常见结构实现,例如,于衬底上依次沉积所述第一下包层11、所述第一光波导阵列层12及所述第一上包层13,在此不作限制。

[0070]

如图5及图6所示,本实施例中所述平面波导阵列2较佳的可选择为光纤阵列22或平面波导芯片25。由于光纤阵列22及平面波导芯片25一般较厚,使用本实施例的封装结构可实现其良好的对接耦合,降低耦合损耗。

[0071]

如图5所示,当所述平面波导阵列2选择为光纤阵列22时,所述光纤阵列22一般包括衬底层24、光纤220及盖板层23,若干所述光纤220并排设置形成阵列光纤,该阵列光纤所处的层相当于所述第二光波导阵列层21,所述光纤220一般包括外层的包层222及内层的芯层221,所述芯层221相当于所述第二光波导,所以所述第二高度h2为所述第二端沟槽31的底面与所述光纤220的所述芯层221的底面之间的距离,在封装时,多条所述第一光波导120与多条所述光纤220的所述芯层221一一对应对接耦合。这里需要说明的是,刻蚀所述光纤阵列22形成所述第二端沟槽31时,可以选择对所述光纤阵列22的所述衬底层24进行刻蚀,也可以选择对所述盖板层23进行刻蚀,一般地,所述盖板层23较厚,约为0.9mm~1.1mm之间,所以本实施例中选择对所述盖板层23进行刻蚀形成所述第二端沟槽31。

[0072]

如图6所示,当所述平面波导阵列2选择为平面波导芯片25时,所述平面波导芯片25一般包括基底层20及所述第二光波导阵列层21,所述第二光波导阵列层21由下向上依次包括第二下包层250、多条并排设置的所述第二光波导210及第二上包层251,在封装时,多条所述第一光波导120与多条所述第二光波导210一一对应对接耦合。

[0073]

如图7所示,作为示例,所述匹配粘合层4的材料一般选择合适的光学匹配液并进行热固化或光固化形成。

[0074]

实施例二

[0075]

本实施例提供一种硅光芯片与平面波导阵列的封装结构的制备方法,该制备方法可用于制备上述实施例一所述的硅光芯片与平面波导阵列的封装结构,其所能达到的有益效果可请参见实施例一,以下不再赘述。

[0076]

如图4至图7所示,所述制备方法包括以下步骤:

[0077]

如图4至图6所示,提供硅光芯片1及平面波导阵列2,所述硅光芯片1由下向上依次包括硅衬底10、第一下包层11、第一光波导阵列层12及第一上包层13,其中所述第一光波导阵列层12包括多条并排设置的第一光波导120;所述平面波导阵列2由下向上依次包括基底

层20及第二光波导阵列层21,其中所述第二光波导阵列层21包括多条并排设置的第二光波导210;

[0078]

如图4至图6所示,形成对接耦合结构3,包括:刻蚀所述硅光芯片1一端表面至所述硅衬底10中形成第一端沟槽30;刻蚀所述平面波导阵列2的所述基底层20一端形成第二端沟槽31;其中所述第一端沟槽30的底面与所述第一光波导阵列层12的底面之间的距离为第一高度h1,所述第二端沟槽31的底面与所述第二光波导210的底面之间的距离为第二高度h2,所述第一端沟槽30的宽度为l1,所述第二端沟槽31的宽度为l2,且h2≤h1,l2≥l1;

[0079]

如图7所示,将所述第二端沟槽31反向套嵌于所述第一端沟槽30的上方,并使多条所述第一光波导120与多条所述第二光波导210一一对应对接耦合;

[0080]

如图7所示,于所述对接耦合结构3所在区域滴加匹配粘合液并固化,实现所述硅光芯片1、所述平面波导阵列2及所述对接耦合结构3的粘合。

[0081]

如图4所示,作为示例,所述硅光芯片1可采用现有的soi结构实现,具体示例为:提供soi结构,包括底层硅、埋氧层及顶层硅,依次对应为图4中的所述硅衬底10、所述第一下包层11及所述第一光波导阵列层12,其中所述第一光波导阵列层12通过对所述顶层硅进行刻蚀形成;然后于所述soi结构的表面沉积所述第一上包层13,所述第一光波导阵列层12的折射率大于所述第一上包层13及所述第一下包层11的折射率。但也不限于此,所述硅光芯片1也可采用现有的其他常见结构实现,例如,于衬底上依次沉积所述第一下包层11、所述第一光波导阵列层12及所述第一上包层13,在此不作限制。

[0082]

如图5及图6所示,本实施例中所述平面波导阵列2较佳的可选择为光纤阵列22或平面波导芯片25。由于光纤阵列22及平面波导芯片25一般较厚,使用本实施例的封装结构可实现其良好的对接耦合,降低耦合损耗。

[0083]

如图5所示,当所述平面波导阵列2选择为光纤阵列22时,所述光纤阵列22一般包括衬底层24、光纤220及盖板层23,若干所述光纤220并排设置形成阵列光纤,该阵列光纤所处的层相当于所述第二光波导阵列层21,所述光纤220一般包括外层的包层222及内层的芯层221,所述芯层221相当于所述第二光波导,所以所述第二高度h2为所述第二端沟槽31的底面与所述光纤220的所述芯层221的底面之间的距离,在封装时,多条所述第一光波导120与多条所述光纤220的所述芯层221一一对应对接耦合。这里需要说明的是,刻蚀所述光纤阵列22形成所述第二端沟槽31时,可以选择对所述光纤阵列22的所述衬底层24进行刻蚀,也可以选择对所述盖板层23进行刻蚀,一般地,所述盖板层23较厚,约为0.9mm~1.1mm之间,所以本实施例中选择对所述盖板层23进行刻蚀形成所述第二端沟槽31。

[0084]

如图6所示,当所述平面波导阵列2选择为平面波导芯片25时,所述平面波导芯片25一般包括基底层20及所述第二光波导阵列层21,所述第二光波导阵列层21由下向上依次包括第二下包层250、多条并排设置的所述第二光波导210及第二上包层251,在封装时,多条所述第一光波导120与多条所述第二光波导210一一对应对接耦合。

[0085]

如图7所示,作为示例,所述匹配粘合层4的材料一般选择合适的光学匹配液并进行热固化或光固化形成。

[0086]

综上所述,本发明提供一种硅光芯片与平面波导阵列的封装方法及其封装结构,该封装结构主要针对系统级封装(即sip)的硅光芯片与厚度较厚的平面波导阵列之间的封装结构,通过设置所述对接耦合结构,可使所述硅光芯片与所述平面波导阵列通过所述第

一端沟槽及所述第二端沟槽实现两者端面之间的直接接触耦合,有效降低封装结构的耦合损耗,且通过匹配粘合层固定,结构牢固可靠。所以,本发明有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。

[0087]

上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1