成像镜头与电子装置的制作方法

1.本揭示内容是关于一种成像镜头,且特别是一种应用在可携式电子装置上包含有塑胶透镜组的成像镜头。

背景技术:

2.近年来,可携式电子装置发展快速,例如智能电子装置、平板计算机等,已充斥在现代人的生活中,而装载在可携式电子装置上的成像镜头也随之蓬勃发展。但随着科技愈来愈进步,使用者对于成像镜头的品质要求也愈来愈高。因此,发展一种可提升移动解像力效能的成像镜头遂成为产业上重要且急欲解决的问题。

技术实现要素:

3.本揭示内容提供一种成像镜头与电子装置,通过第一塑胶透镜、第二塑胶透镜及抗反射层的设置以降低空气间隙内部的光线反射强度并提升成像镜头的解像力效能。

4.依据本揭示内容一实施方式提供一种成像镜头,其具有一光轴且包含一塑胶透镜组。塑胶透镜组包含二塑胶透镜及至少一抗反射层。二塑胶透镜沿光轴由物侧至像侧依序为一第一塑胶透镜与一第二塑胶透镜。抗反射层具有一纳米结构,且设置于第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面其中的至少一者。第一塑胶透镜像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜物侧表面近光轴处的中心距离为d,第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的一最小空气间隙为ag1,且最小空气间隙形成于抗反射层上,纳米结构的晶粒高度为gh,其满足下列条件:65nm《gh《600nm;以及0.001≤ag1/d《0.7。

5.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中抗反射层可包含一金属氧化物层。

6.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的最小空气间隙可位于第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区与第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区之间。

7.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区边缘之间的一周边空气间隙为ag2,第一塑胶透镜像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜物侧表面近光轴处的中心距离为d,其可满足下列条件:0.001《ag2/d《1.8。

8.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区边缘之间的周边空气间隙为ag2,其可满足下列条件:0.01《ag1/ag2《0.9。进一步来说,其可满足下列条件:0.01《ag1/ag2《0.64。

9.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,其可满足下列条件:0.001mm《ag1《0.06mm。

10.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中纳米结构的晶粒高度为gh,其可满足下

列条件:85nm《gh《470nm。

11.依据前段所述实施方式的成像镜头,其中抗反射层于波长400nm的反射率为r400,抗反射层于波长600nm的反射率为r600,抗反射层于波长700nm的反射率为r700,其可满足下列条件:0.0%《r400≤1.0%;0.0%《r600≤1.0%;以及0.0%《r700≤1.0%。再者,其可满足下列条件:0.0%《r700《0.6%。

12.依据前段所述实施方式的成像镜头,其可还包含一第一遮光片。第一遮光片设置于第一塑胶透镜与第二塑胶透镜之间,且具有一开孔。第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区的直径为od2,第一遮光片的开孔的直径为sd1,其可满足下列条件:id1《sd1《od2。

13.依据前段所述实施方式的成像镜头,其可还包含一第二遮光片。第二遮光片设置于第一塑胶透镜与第二塑胶透镜之间,且具有一开孔。第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区的直径为od2,第二遮光片的开孔的直径为sd2,其可满足下列条件:sd2《id1《od2。

14.依据本揭示内容一实施方式提供一种电子装置,包含前述实施方式的成像镜头以及一电子感光元件。电子感光元件对应于成像镜头。

附图说明

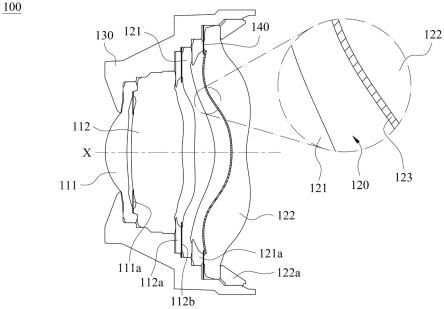

15.图1a绘示依照本揭示内容第一实施例中成像镜头的示意图;

16.图1b绘示依照图1a第一实施例中成像镜头的参数示意图;

17.图2a绘示依照本揭示内容第二实施例中成像镜头的示意图;

18.图2b绘示依照图2a第二实施例中成像镜头的参数示意图;

19.图3a绘示依照本揭示内容第三实施例中成像镜头的示意图;

20.图3b绘示依照图3a第三实施例中成像镜头的参数示意图;

21.图4a绘示依照本揭示内容第四实施例中成像镜头的示意图;

22.图4b绘示依照图4a第四实施例中成像镜头的参数示意图;

23.图5绘示依照图1a第一实施例中抗反射层的反射率与波长的关系图;

24.图6绘示依照图2a第二实施例中抗反射层的反射率与波长的关系图;

25.图7绘示依照本揭示内容的纳米结构在第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面其中的至少一者的光学有效区中心的断面图;

26.图8绘示依照本揭示内容的纳米结构在第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面其中的至少一者的光学有效区边缘的断面图;

27.图9a绘示依照本揭示内容第五实施例中电子装置的一侧的示意图;以及

28.图9b绘示依照图9a中成像镜头、电子感光元件、驱动装置组与影像稳定模块的示意图。

29.【符号说明】

30.10:电子装置

31.12:电子感光元件

32.13:驱动装置组

33.14:影像稳定模块

34.11,100,200,300,400:成像镜头

35.111,112,211,212,311,312,411,412:透镜

36.111a,112b,212b,312b:遮光片

37.112a,121a,212a,221a,312a,321a,412a,421a:间隔环

38.120,220,320,420:空气间隙

39.121,221,321,421:第一塑胶透镜

40.122,222,322,422:第二塑胶透镜

41.122a,222a,322a,422a:固定环

42.123,223,323,423:抗反射层

43.130,230,330,430:镜筒

44.140,240,340,440:第一遮光片

45.450:第二遮光片

46.x:光轴

47.c:抗反射层在光学有效区中心的反射率

48.p:抗反射层在光学有效区边缘的反射率

49.gh:纳米结构的晶粒高度

50.d:第一塑胶透镜像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜物侧表面近光轴处的中心距离

51.ag1:最小空气间隙

52.ag2:周边空气间隙

53.id1:第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区的直径

54.od2:第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区的直径

55.sd1:第一遮光片的开孔的直径

56.sd2:第二遮光片的开孔的直径

具体实施方式

57.本揭示内容提供一种成像镜头,具有一光轴且包含一塑胶透镜组。塑胶透镜组包含二塑胶透镜及至少一抗反射层。二塑胶透镜沿光轴由物侧至像侧依序为一第一塑胶透镜与一第二塑胶透镜。抗反射层具有一纳米结构,且设置于第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面其中的至少一者。第一塑胶透镜像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜物侧表面近光轴处的中心距离为d,第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的一最小空气间隙为ag1,且最小空气间隙形成于抗反射层上,纳米结构的晶粒高度为gh,其满足下列条件:65nm《gh《600nm;以及0.001≤ag1/d《0.7。通过第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面之间形成一可达成低反射效果的空气间隙,以及空气间隙两边的塑胶透镜表面其中的至少一者设置具纳米结构的抗反射层,塑胶透镜组可因此大幅减低狭窄空气间隙内部的高强度反射光,使得成像镜头的解像力水准可以不用受限于过高的透镜表面反射率,进而增加光学设计的余裕。借此,可提升成像镜头的解像力效能。

58.抗反射层可包含一金属氧化物层。具体而言,可透过原子层沉积法镀膜(ald,atomic layer deposition)技术、物理气相沉积法(pvd,physical vapor deposition),如

蒸发沉积或溅射沉积等形成金属氧化物层,或透过化学气相沉积法(cvd,chemical vapor deposition),如超高真空化学气相沉积、微波电浆辅助化学气相沉积、电浆增强化学气相沉积法或原子层沉积法等形成金属氧化物层。金属氧化物层可为氧化铝(al2o3)所组成,但本揭示内容不以此为限。

59.抗反射层的纳米结构也可称为次波长结构(subwavelength structure)。再者,纳米结构可为具有草状特征(grass-like)的结构,其草状特征可透过扫描电子显微镜(sem,scanning electronic microscope)观察。进一步来说,请参照图7及图8,其中图7绘示依照本揭示内容的纳米结构在第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面其中的至少一者的光学有效区中心的断面图,图8绘示依照本揭示内容的纳米结构在第一塑胶透镜像侧表面与第二塑胶透镜物侧表面其中的至少一者的光学有效区边缘的断面图。如图7及图8所示,纳米结构为具有草状特征的结构,且纳米结构的晶粒高度gh在光学有效区中心为246.6nm,纳米结构的晶粒高度gh在光学有效区边缘为242.6nm,但本揭示内容不以附图所揭露的纳米结构的形状与晶粒高度为限。

60.第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的最小空气间隙位于第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区与第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区之间。透过第一塑胶透镜与第二塑胶透镜的配置,可直接对一次反射或二次反射的光线降低其反射强度,避免多次反射后才能降低反射后的光强度。借此,可有效降低狭窄空气间隙中光线反射的强度。

61.第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区边缘之间的一周边空气间隙为ag2,第一塑胶透镜像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜物侧表面近光轴处的中心距离为d,其可满足下列条件:0.001《ag2/d《1.8。借此,可增加塑胶透镜厚度的均匀性。详细来说,可避免塑胶透镜由中心到周边的厚度变化过于剧烈,进而影响塑胶透镜的射出成型品质。再者,当塑胶透镜厚度变化过大时,会影响透镜周边上的抗反射层的镀膜品质。借此,可降低施作镀膜作业的失败率。

62.塑胶透镜组可为非球面的设计,借以有效修正周边成像区域的光学品质。进一步来说,可提供反曲点的设计,借此有效调整成光线的聚光品质。

63.第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区边缘之间的周边空气间隙为ag2,其可满足下列条件:0.01《ag1/ag2《0.9。透过调整最小空气间隙的位置,可进一步捕捉更多在透镜之间反射的反射光。借此,可增加拦截反射光的效率。再者,其可满足下列条件:0.01《ag1/ag2《0.64。当周边空气间隙进一步增加时,可进一步提高光学设计的规格,借以产生更大的成像范围。借此,可提升成像镜头的像素。

64.第一塑胶透镜像侧表面离轴处与第二塑胶透镜物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,其可满足下列条件:0.001mm《ag1《0.06mm。当最小空气间隙进一步缩减时,可汇聚更多成像光线。借此,可提高成像镜头的成像规格。

65.纳米结构的晶粒高度为gh,其可满足下列条件:85nm《gh《470nm。借此,透过适当的晶粒尺寸,可同时满足超低反射透镜量产化的生产品质与降低反射光的光学需求。

66.抗反射层于波长400nm的反射率为r400,抗反射层于波长600nm的反射率为r600,抗反射层于波长700nm的反射率为r700,其可满足下列条件:0.0%《r400≤1.0%;0.0%《

r600≤1.0%;以及0.0%《r700≤1.0%。借此,在可见光波段皆可有效率地降低不必要的面反射情形,增加消除杂散光的广泛性。再者,可以满足下列条件:0.0%《r700《0.6%。透过进一步对红外光波段的反射光进行衰减,可减少在实拍时画面光源容易发热散发的红外线光线反射。

67.成像镜头可还包含一第一遮光片。第一遮光片设置于第一塑胶透镜与第二塑胶透镜之间,且具有一开孔。第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区的直径为od2,第一遮光片的开孔的直径为sd1,其可满足下列条件:id1《sd1《od2。透过第一遮光片的配置,可进一步拦截反射后的非成像光线。借此,可减少光线在二塑胶透镜间多余的反射路径。

68.成像镜头可还包含一第二遮光片。第二遮光片设置于第一塑胶透镜与第二塑胶透镜之间,且具有一开孔。第一塑胶透镜像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜物侧表面的光学有效区的直径为od2,第二遮光片的开孔的直径为sd2,其可满足下列条件:sd2《id1《od2。透过第二遮光片的配置,可进一步在二塑胶透镜之间形成光陷阱。借此,可捕捉更深黑背景下出现的鬼影。

69.上述本揭示内容的成像镜头中的各技术特征皆可组合配置,而达到对应的功效。

70.本揭示内容提供一种电子装置包含前述的成像镜头及一电子感光元件,其中电子感光元件对应于前述的成像镜头。

71.根据上述实施方式,以下提出具体实施例并配合附图予以详细说明。

72.《第一实施例》

73.请参照图1a,其绘示依照本揭示内容第一实施例中成像镜头100的示意图。由图1a可知,成像镜头100具有一光轴x,且包含多个透镜111、112、一塑胶透镜组(图未标号)及一镜筒130。透镜111、112及塑胶透镜组皆设置于镜筒130中。塑胶透镜组包含二塑胶透镜(图未标号)及至少一抗反射层123。二塑胶透镜沿光轴x由物侧至像侧依序为一第一塑胶透镜121与一第二塑胶透镜122。抗反射层123具有一纳米结构,且设置于第一塑胶透镜121像侧表面与第二塑胶透镜122物侧表面其中的至少一者。

74.通过第一塑胶透镜121像侧表面与第二塑胶透镜122物侧表面之间形成一可达成低反射效果的空气间隙120,且空气间隙120二侧的塑胶透镜表面其中的至少一者设置具纳米结构的抗反射层123(第一实施例中,抗反射层123设置于空气间隙120像侧的第二塑胶透镜122物侧表面),塑胶透镜组可因此大幅减低狭窄空气间隙120内部的高强度反射光,使得成像镜头100的解像力水准可以不用受限于过高的透镜表面反射率,进而增加光学设计的余裕。借此,可提升成像镜头100的解像力效能。

75.如图1a所示,成像镜头100包含二透镜111、112,其中二透镜111、112沿光轴x由物侧至像侧依序设置于塑胶透镜组的物侧(即第一塑胶透镜121的物侧)。详细来说,成像镜头100可还包含二遮光片111a、112b、二间隔环112a、121a及一固定环122a。遮光片111a位于透镜111、112之间,间隔环112a位于透镜112与第一塑胶透镜121之间,遮光片112b位于间隔环112a与第二塑胶透镜122之间,间隔环121a位于第一塑胶透镜121与第二塑胶透镜122之间,固定环122a设置于第二塑胶透镜122的像侧。必须说明的是,成像镜头100中透镜的数量、结构、面形等光学特征以及与其他元件的相对设置位置可依照不同成像需求配置,且还可依需求设置其他光学元件,并不以此为限。

76.再者,成像镜头100可还包含一第一遮光片140。第一遮光片140设置于第一塑胶透镜121与第二塑胶透镜122之间,且具有一开孔(图未标号);详细来说,第一实施例中,第一遮光片140设置于间隔环121a与第二塑胶透镜122之间。透过第一遮光片140的配置,可进一步拦截反射后的非成像光线。借此,可减少光线在第一塑胶透镜121与第二塑胶透镜122之间多余的反射路径。

77.第一实施例中,第一塑胶透镜121像侧表面与第二塑胶透镜122物侧表面可皆为非球面,但本揭示内容不以此为限。非球面的设计构型,可有效修正第一塑胶透镜121像侧表面与第二塑胶透镜122物侧表面周边成像区域的光学品质。再者,可进一步提供反曲点的设计特征,有效调整成像光线的聚光品质并增加第一塑胶透镜121与第二塑胶透镜122厚薄度的均匀性借以避免厚度变化过大的塑胶透镜会影响抗反射层123的镀膜品质。借此,可避免塑胶透镜由中心到周边的厚度变化过于剧烈,影响塑胶透镜的射出成型品质,且可降低施作镀膜作业的失败率。

78.再者,抗反射层123可包含一金属氧化物层。具体而言,可透过原子层沉积法镀膜技术、物理气相沉积法,如蒸发沉积或溅射沉积等形成金属氧化物层,或透过化学气相沉积法,如超高真空化学气相沉积、微波电浆辅助化学气相沉积、电浆增强化学气相沉积法或原子层沉积法等形成金属氧化物层。第一实施例中,抗反射层123的金属氧化物层由氧化铝所组成,但本揭示内容不以此为限。

79.值得一提的是,第一塑胶透镜121像侧表面离轴处与第二塑胶透镜122物侧表面离轴处之间的一最小空气间隙ag1(标示于图1b)位于第一塑胶透镜121像侧表面的光学有效区与第二塑胶透镜122物侧表面的光学有效区之间,且第一塑胶透镜121像侧表面离轴处与第二塑胶透镜122物侧表面离轴处之间的最小空气间隙ag1形成于抗反射层123上。透过第一塑胶透镜121与第二塑胶透镜122的配置,可直接对一次反射或二次反射的光线降低其反射强度,避免多次反射后才能降低反射后的光强度。借此,可有效降低狭窄空气间隙120中光线反射的强度。

80.请参照图1b,其绘示依照图1a第一实施例中成像镜头100的参数示意图。如图1b所示,第一塑胶透镜121像侧表面离轴处与第二塑胶透镜122物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,第一塑胶透镜121像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜122物侧表面的光学有效区边缘之间的一周边空气间隙为ag2,第一塑胶透镜121像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜122物侧表面近光轴处的中心距离为d,第一塑胶透镜121像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜122物侧表面的光学有效区的直径为od2,第一遮光片140的开孔的直径为sd1,而所述参数满足下列表一条件。

81.82.请参照图5,其绘示依照图1a第一实施例中抗反射层123的反射率与波长的关系图。如图5所示,实线线段c为抗反射层123在光学有效区中心的反射率,虚线线段p为抗反射层123在光学有效区边缘的反射率。借此,在可见光波段皆可有效率地降低不必要的面反射情形,增加消除杂散光的广泛性。

83.《第二实施例》

84.请参照图2a,其绘示依照本揭示内容第二实施例中成像镜头200的示意图。由图2a可知,成像镜头200具有一光轴x,且包含多个透镜211、212、一塑胶透镜组(图未标号)及一镜筒230。透镜211、212及塑胶透镜组皆设置于镜筒230中。塑胶透镜组包含二塑胶透镜(图未标号)及一抗反射层223。二塑胶透镜沿光轴x由物侧至像侧依序为一第一塑胶透镜221与一第二塑胶透镜222。抗反射层223具有一纳米结构,且设置于第一塑胶透镜221像侧表面与第二塑胶透镜222物侧表面其中的至少一者。

85.通过第一塑胶透镜221像侧表面与第二塑胶透镜222物侧表面之间形成一可达成低反射效果的空气间隙220,且空气间隙220二侧的塑胶透镜表面其中的至少一者设置具纳米结构的抗反射层223(第二实施例中,抗反射层223设置于空气间隙220物侧的第一塑胶透镜221像侧表面),塑胶透镜组可因此大幅减低狭窄空气间隙220内部的高强度反射光,使得成像镜头200的解像力水准可以不用受限于过高的透镜表面反射率,进而增加光学设计的余裕。借此,可提升成像镜头200的解像力效能。

86.如图2a所示,成像镜头200包含二透镜211、212,其中二透镜211、212沿光轴x由物侧至像侧依序设置于塑胶透镜组的物侧(即第一塑胶透镜221的物侧)。详细来说,成像镜头200可还包含二间隔环212a、221a、一遮光片212b及一固定环222a。间隔环212a位于透镜212与第一塑胶透镜221之间,遮光片212b位于间隔环212a与第一塑胶透镜221之间,间隔环221a位于第一塑胶透镜221与第二塑胶透镜222之间,固定环222a设置于第二塑胶透镜222的像侧。必须说明的是,成像镜头200中透镜的数量、结构、面形等光学特征以及与其他元件的相对设置位置可依照不同成像需求配置,且还可依需求设置其他光学元件,并不以此为限。

87.再者,成像镜头200可还包含一第一遮光片240。第一遮光片240设置于第一塑胶透镜221与第二塑胶透镜222之间,且具有一开孔(图未标号);详细来说,第二实施例中,第一遮光片240设置于间隔环221a与第二塑胶透镜222之间。透过第一遮光片240的配置,可进一步拦截反射后的非成像光线。借此,可减少光线在第一塑胶透镜221与第二塑胶透镜222之间多余的反射路径。

88.第二实施例中,第一塑胶透镜221像侧表面与第二塑胶透镜222物侧表面皆为非球面,但本揭示内容不以此为限。非球面的设计构型,可有效修正第一塑胶透镜221像侧表面与第二塑胶透镜222物侧表面周边成像区域的光学品质。再者,可进一步提供反曲点的设计特征,有效调整成像光线的聚光品质并增加第一塑胶透镜221与第二塑胶透镜222厚薄度的均匀性借以避免厚度变化过大的塑胶透镜会影响抗反射层223的镀膜品质。借此,可避免塑胶透镜由中心到周边的厚度变化过于剧烈,影响塑胶透镜的射出成型品质,且可降低施作镀膜作业的失败率。

89.再者,抗反射层223可包含一金属氧化物层及一氧化硅层。具体而言,可透过原子层沉积法镀膜技术、物理气相沉积法,如蒸发沉积或溅射沉积等形成金属氧化物层及氧化

硅层,或透过化学气相沉积法,如超高真空化学气相沉积、微波电浆辅助化学气相沉积、电浆增强化学气相沉积法或原子层沉积法等形成金属氧化物层及氧化硅层。第二实施例中,金属氧化物层为氧化铝所组成。详细来说,金属氧化物层设置于第一塑胶透镜221像侧表面,且氧化硅层设置于金属氧化物层与第一塑胶透镜221像侧表面之间,但本揭示内容不以此为限。借此,透过不同氧化物层的配置,可依据需求调整抗反射层的反射率。

90.值得一提的是,第一塑胶透镜221像侧表面离轴处与第二塑胶透镜222物侧表面离轴处之间的一最小空气间隙ag1(标示于图2b)位于第一塑胶透镜221像侧表面的光学有效区与第二塑胶透镜222物侧表面的光学有效区之间,且第一塑胶透镜221像侧表面离轴处与第二塑胶透镜222物侧表面离轴处之间的最小空气间隙ag1形成于抗反射层223上。透过第一塑胶透镜221与第二塑胶透镜222的配置,可直接对一次反射或二次反射的光线降低其反射强度,避免多次反射后才能降低反射后的光强度。借此,可有效降低狭窄空气间隙中光线反射的强度。

91.请参照图2b,其绘示依照图2a第二实施例中成像镜头200的参数示意图。如图2b所示,第一塑胶透镜221像侧表面离轴处与第二塑胶透镜222物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,第一塑胶透镜221像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜222物侧表面的光学有效区边缘之间的一周边空气间隙为ag2,第一塑胶透镜221像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜222物侧表面近光轴处的中心距离为d,第一塑胶透镜221像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜222物侧表面的光学有效区的直径为od2,第一遮光片240的开孔的直径为sd1,而所述参数满足下列表二条件。

[0092][0093][0094]

请参照图6,其绘示依照图2a第二实施例中抗反射层223的反射率与波长的关系图。如图6所示,实线线段c为抗反射层223在光学有效区中心的反射率,虚线线段p为抗反射层223在光学有效区边缘的反射率。借此,在可见光波段皆可有效率地降低不必要的面反射情形,增加消除杂散光的广泛性。再者,透过进一步对红外光波段的反射光进行衰减,可减少在实拍时画面光源容易发热散发的红外线光线反射。

[0095]

《第三实施例》

[0096]

请参照图3a,其绘示依照本揭示内容第三实施例中成像镜头300的示意图。由图3a可知,成像镜头300具有一光轴x,且包含多个透镜311、312、一塑胶透镜组(图未标号)及一镜筒330。透镜311、312及塑胶透镜组皆设置于镜筒330中。塑胶透镜组包含二塑胶透镜(图未标号)及二抗反射层323a、323b。详细来说,二塑胶透镜沿光轴x由物侧至像侧依序为一第一塑胶透镜321与一第二塑胶透镜322。抗反射层323a、323b分别具有一纳米结构,且分别设置于第一塑胶透镜321像侧表面与第二塑胶透镜322物侧表面。

[0097]

通过第一塑胶透镜321像侧表面与第二塑胶透镜322物侧表面之间形成一可达成低反射效果的空气间隙320,以及空气间隙320二侧的塑胶透镜表面其中的至少一者设置具纳米结构的抗反射层323a、323b(第三实施例中,抗反射层323a设置于空气间隙320物侧的第一塑胶透镜321像侧表面,抗反射层323b设置于空气间隙320像侧的第二塑胶透镜322物侧表面),塑胶透镜组可因此大幅减低狭窄空气间隙320内部的高强度反射光,使得成像镜头300的解像力水准可以不用受限于过高的透镜表面反射率,进而增加光学设计的余裕。借此,可提升成像镜头300的解像力效能。

[0098]

如图3a所示,成像镜头300包含二透镜311、312,其中二透镜311、312沿光轴x由物侧至像侧依序设置于塑胶透镜组的物侧(即第一塑胶透镜321的物侧)。详细来说,成像镜头300可还包含二间隔环312a、321a、一遮光片312b及一固定环322a。间隔环312a位于透镜312与第一塑胶透镜321之间,遮光片312b位于间隔环312a与第一塑胶透镜321之间,间隔环321a位于第一塑胶透镜321与第二塑胶透镜322之间,固定环322a设置于第二塑胶透镜322的像侧。必须说明的是,其中成像镜头300中透镜的数量、结构、面形等光学特征以及与其他元件的相对设置位置可依照不同成像需求配置,且还可依需求设置其他光学元件,并不以此为限。

[0099]

成像镜头300可还包含一第一遮光片340。第一遮光片340设置于第一塑胶透镜321与第二塑胶透镜322之间,且具有一开孔(图未标号);详细来说,第三实施例中,第一遮光片340设置于间隔环321a与第二塑胶透镜322之间。透过第一遮光片340的配置,可进一步拦截反射后的非成像光线。借此,可减少光线在第一塑胶透镜321与第二塑胶透镜322之间多余的反射路径。

[0100]

第三实施例中,第一塑胶透镜321像侧表面与第二塑胶透镜322物侧表面皆为非球面,但本揭示内容不以此为限。非球面的设计构型,可有效修正第一塑胶透镜321像侧表面与第二塑胶透镜322物侧表面周边成像区域的光学品质。再者,可进一步提供反曲点的设计特征,有效调整成像光线的聚光品质并增加第一塑胶透镜321与第二塑胶透镜322厚薄度的均匀性借以避免厚度变化过大的塑胶透镜会影响抗反射层323a、323b的镀膜品质。借此,可避免塑胶透镜由中心到周边的厚度变化过于剧烈,影响塑胶透镜的射出成型品质,且可降低施作镀膜作业的失败率。

[0101]

再者,抗反射层323a、323b可分别包含一金属氧化物层。具体而言,可透过原子层沉积法镀膜技术、物理气相沉积法,如蒸发沉积或溅射沉积等形成金属氧化物层,或透过化学气相沉积法,如超高真空化学气相沉积、微波电浆辅助化学气相沉积、电浆增强化学气相沉积法或原子层沉积法等形成金属氧化物层。第三实施例中,金属氧化物层为氧化铝所组成,但本揭示内容不以此为限。

[0102]

值得一提的是,第一塑胶透镜321像侧表面离轴处与第二塑胶透镜322物侧表面离轴处之间的一最小空气间隙ag1(标示于图3b)位于第一塑胶透镜321像侧表面的光学有效区与第二塑胶透镜322物侧表面的光学有效区之间,且第一塑胶透镜321像侧表面离轴处与第二塑胶透镜322物侧表面离轴处之间的最小空气间隙ag1形成于抗反射层323a、323b之间。透过第一塑胶透镜321与第二塑胶透镜322的配置,可直接对一次反射或二次反射的光线降低其反射强度,避免多次反射后才能降低反射后的光强度。借此,可有效降低狭窄空气间隙中光线反射的强度。

[0103]

请参照图3b,其绘示依照图3a第三实施例中成像镜头300的参数示意图。如图3b所示,第一塑胶透镜321像侧表面离轴处与第二塑胶透镜322物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,第一塑胶透镜321像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜322物侧表面的光学有效区边缘之间的一周边空气间隙为ag2,第一塑胶透镜321像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜322物侧表面近光轴处的中心距离为d,第一塑胶透镜321像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜322物侧表面的光学有效区的直径为od2,第一遮光片340的开孔的直径为sd1,而所述参数满足下列表三条件。

[0104][0105]

第三实施例中抗反射层323的反射率与波长的关系与第一实施例中抗反射层123的反射率与波长的关系相同,在此不另赘述。

[0106]

《第四实施例》

[0107]

请参照图4a,其绘示依照本揭示内容第四实施例中成像镜头400的示意图。由图4a可知,成像镜头400具有一光轴x,且包含多个透镜411、412、一塑胶透镜组(图未标号)及一镜筒430。透镜411、412及塑胶透镜组皆设置于镜筒430中。塑胶透镜组包含二塑胶透镜(图未标号)及二抗反射层423a、423b。二塑胶透镜沿光轴x由物侧至像侧依序为一第一塑胶透镜421与一第二塑胶透镜422。抗反射层423a、423b分别具有一纳米结构,且分别设置于第一塑胶透镜421像侧表面与第二塑胶透镜422物侧表面。

[0108]

通过第一塑胶透镜421像侧表面与第二塑胶透镜422物侧表面之间形成一可达成低反射效果的空气间隙420,且空气间隙420二侧的塑胶透镜表面其中的至少一者设置具纳米结构的抗反射层423a、423b(第四实施例中,抗反射层423a设置于第一塑胶透镜421像侧表面,抗反射层423b设置于第二塑胶透镜422物侧表面),塑胶透镜组可因此大幅减低狭窄空气间隙420内部的高强度反射光,使得成像镜头400的解像力水准可以不用受限于过高的透镜表面反射率,进而增加光学设计的余裕。借此,可提升成像镜头400的解像力效能。

[0109]

如图4a所示,成像镜头400包含二透镜411、412,其中二透镜411、412沿光轴x由物侧至像侧依序设置于塑胶透镜组的物侧(即第一塑胶透镜421的物侧)。详细来说,成像镜头400可还包含二间隔环412a、421a及一固定环422a。间隔环412a位于透镜412与第一塑胶透镜421之间,间隔环421a位于第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422之间,固定环422a设置于第二塑胶透镜422的像侧。必须说明的是,其中成像镜头400中透镜的数量、结构、面形等光学特征以及与其他元件的相对设置位置可依照不同成像需求配置,且还可依需求设置其他光学元件,并不以此为限。

[0110]

成像镜头400可还包含一第一遮光片440。第一遮光片440设置于第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422之间,且具有一开孔(图未标号);详细来说,第四实施例中,第一遮光片

440设置于间隔环421a与第二塑胶透镜422之间。透过第一遮光片440的配置,可进一步拦截反射后的非成像光线。借此,可减少光线在第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422之间多余的反射路径。

[0111]

成像镜头400可还包含一第二遮光片450。第二遮光片450设置于第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422之间,且具有一开孔(图未标号);详细来说,第四实施例中,第二遮光片450设置于第一塑胶透镜421与间隔环421a之间。透过第二遮光片450的配置,可进一步在第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422之间形成光陷阱。借此,可捕捉更深黑背景下出现的鬼影。

[0112]

第四实施例中,第一塑胶透镜421像侧表面与第二塑胶透镜422物侧表面皆为非球面,但本揭示内容不以此为限。非球面的设计构型,可有效修正第一塑胶透镜421像侧表面与第二塑胶透镜422物侧表面周边成像区域的光学品质。再者,可进一步提供反曲点的设计特征,有效调整成像光线的聚光品质并增加第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422厚薄度的均匀性借以避免厚度变化过大的塑胶透镜会影响抗反射层423a、423b的镀膜品质。借此,可避免塑胶透镜由中心到周边的厚度变化过于剧烈,影响塑胶透镜的射出成型品质,且可降低施作镀膜作业的失败率。

[0113]

再者,抗反射层423a、423b可分别包含一金属氧化物层及一氧化硅层。具体而言,可透过原子层沉积法镀膜技术、物理气相沉积法,如蒸发沉积或溅射沉积等形成金属氧化物层及氧化硅层,或透过化学气相沉积法,如超高真空化学气相沉积、微波电浆辅助化学气相沉积、电浆增强化学气相沉积法或原子层沉积法等形成金属氧化物层及氧化硅层。第四实施例中,抗反射层423a、423b的金属氧化物层为氧化铝所组成。抗反射层423a的金属氧化物层设置于第一塑胶透镜421像侧表面,抗反射层423b的金属氧化物层设置于第二塑胶透镜422物侧表面,且抗反射层423a的氧化硅层设置于抗反射层423a的金属氧化物层与第一塑胶透镜421像侧表面之间,抗反射层423b的氧化硅层设置于抗反射层423b的金属氧化物层与第二塑胶透镜422物侧表面之间,但本揭示内容不以此为限。

[0114]

值得一提的是,第一塑胶透镜421像侧表面离轴处与第二塑胶透镜422物侧表面离轴处之间的一最小空气间隙ag1(标示于图4b)位于第一塑胶透镜421像侧表面的光学有效区与第二塑胶透镜422物侧表面的光学有效区之间,且第一塑胶透镜421像侧表面离轴处与第二塑胶透镜422物侧表面离轴处之间的最小空气间隙ag1形成于抗反射层423a、423b之间。透过第一塑胶透镜421与第二塑胶透镜422的配置,可直接对一次反射或二次反射的光线降低其反射强度,避免多次反射后才能降低反射后的光强度。借此,可有效降低狭窄空气间隙中光线反射的强度。

[0115]

请参照图4b,其绘示依照图4a第四实施例中成像镜头400的参数示意图。如图4b所示,第一塑胶透镜421像侧表面离轴处与第二塑胶透镜422物侧表面离轴处之间的最小空气间隙为ag1,第一塑胶透镜421像侧表面的光学有效区边缘与第二塑胶透镜422物侧表面的光学有效区边缘之间的一周边空气间隙为ag2,第一塑胶透镜421像侧表面近光轴处至第二塑胶透镜422物侧表面近光轴处的中心距离为d,第一塑胶透镜421像侧表面的光学有效区的直径为id1,第二塑胶透镜422物侧表面的光学有效区的直径为od2,第一遮光片440的开孔的直径为sd1,第二遮光片450的开孔的直径为sd2,而所述参数满足下列表四条件。

[0116][0117]

第四实施例中抗反射层423的反射率与波长的关系与第二实施例中抗反射层223的反射率与波长的关系相同,在此不另赘述。

[0118]

《第五实施例》

[0119]

请参照图9a及图9b,其中图9a绘示依照本揭示内容第五实施例中电子装置10的一侧的示意图,图9b绘示依照图9a中成像镜头11、电子感光元件12、驱动装置组13与影像稳定模块14的示意图。第五实施例的电子装置10系一智能手机,电子装置10包含成像镜头11及电子感光元件12。第五实施例中,成像镜头11的数量为三,电子感光元件12的数量为三,但本揭示内容不以此为限,其中各电子感光元件12对应于各成像镜头11。进一步来说,成像镜头11可为前述第一实施例至第四实施例中的任一者,但本揭示内容不以此为限。借此,有助于满足现今电子装置市场对于搭载于其上的成像镜头的量产及外观要求。

[0120]

如图9b所示,电子装置10可还包含驱动装置组13及影像稳定模块14,其中各驱动装置组13及各影像稳定模块14对应于各成像镜头11。电子装置10利用成像镜头11聚光且对被摄物进行摄像并配合驱动装置组13进行影像对焦,最后成像于电子感光元件12,并将影像数据输出。

[0121]

驱动装置组13可为自动对焦(auto-focus)模块,其驱动方式可使用如音圈马达(voice coil motor;vcm)、微机电系统(micro electro-mechanical systems;mems)、压电系统(piezoelectric)、以及记忆金属(shape memory alloy)等驱动系统。驱动装置组13可让光学摄影镜组取得较佳的成像位置,可提供被摄物于不同物距的状态下,皆能拍摄清晰影像。

[0122]

电子装置10可搭载一感光度佳及低杂讯的电子感光元件12(如cmos、ccd)设置于成像镜头11的成像面,可真实呈现成像镜头11的良好成像品质。

[0123]

此外,影像稳定模块14可为加速计、陀螺仪或霍尔元件(hall effect sensor)等动能感测元件,而第五实施例中,影像稳定模块14为陀螺仪,但不以此为限。通过调整成像镜头不同轴向的变化以补偿拍摄瞬间因晃动而产生的模糊影像,进一步提升动态以及低照度场景拍摄的成像品质,并提供例如光学防手震(optical image stabilization;ois)、电子防手震(electronic image stabilization;eis)等进阶的影像补偿功能。

[0124]

虽然本揭示内容已以实施方式揭露如上,然其并非用以限定本揭示内容,任何熟悉此技艺者,在不脱离本揭示内容的精神和范围内,当可作各种的更动与润饰,因此本揭示内容的保护范围当视所附的权利要求书所界定的范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1