一种红外连续变焦热成像镜头及红外热成像系统的制作方法

1.本发明实施例涉及光学技术领域,尤其涉及一种红外连续变焦热成像镜头及红外热成像系统。

背景技术:

2.随着红外热成像系统的不断发展,其应用越来越广泛。红外热成像系统因其依靠自然界物体自身热辐射成像的特殊性,可以实现很多可见光系统无法实现的功能,使得红外热成像系统在民用领域的应用不断被重视。

3.由于定焦红外热成像系统的局限性,使得其在复杂场景领域的工作任务无法很好的完成。而连续变焦镜头因其具有大视场搜索、小视场精准定位的功能,如果可以使连续变焦镜头在复杂场景领域得到完全应用,将会在目标探测、公共安全等民用领域得到很好的推广,具有广阔的应用前景。

技术实现要素:

4.本发明提供一种红外连续变焦热成像镜头及红外热成像系统,以实现5x连续变焦,满足镜头可以在温度变化较大的环境下使用需求。

5.第一方面,本发明实施例提供了一种红外连续变焦热成像镜头,沿光轴从物面至像面依次包括前固定组、变倍组、第一补偿组和第二补偿组;所述前固定组包括具有正光焦度的第一透镜,所述变倍组包括具有负光焦度的第二透镜,所述第一补偿组包括具有正光焦度的第三透镜,所述第二补偿组包括具有正光焦度的第四透镜;所述变倍组、所述第一补偿组和所述第二补偿组沿着光轴同步运动,所述前固定组相对像面位置固定。

6.可选地,所述第一透镜为凸面朝向物侧的弯月形正透镜,所述第二透镜为双凹形负透镜,所述第三透镜为双凸形正透镜,所述第四透镜为双凸形正透镜。

7.可选地,所述第一透镜的像侧表面、所述第二透镜的两表面、所述第三透镜的两表面、所述第四透镜的物侧表面均采用偶次非球面面型,所述第一透镜的像侧表面采用二元面面型,所述第四透镜的像侧表面采用球面面型。

8.可选地,所述前固定组满足如下条件:1<r2/r1<2;其中,r1表示所述第一透镜的物侧表面的曲率半径,r2表示所述第一透镜的像侧表面的曲率半径。

9.可选地,所述红外连续变焦热成像镜头中各透镜的焦距满足以下条件:

10.0.5<|f1/ft|<1.4;

11.0.05<|f2/ft|<0.35;

12.0.2<|f3/ft|<2;

13.0.15<|f4/ft|<1.2;

14.其中,ft为所述红外连续变焦热成像镜头长焦距状态时的焦距;f1

‑

f4分别为所述第一透镜至所述第四透镜的有效焦距。

15.可选地,所述红外连续变焦热成像镜头满足以下条件:

16.3<ft*(n

‑

1)/(fno*r1)<4;

17.0.12<bfl/ft<0.8;

18.其中,n为所述第一透镜的材料中心波长下的折射率;fno为所述红外连续变焦热成像镜头的f数;r1为所述第一透镜的物侧表面的曲率半径;bfl为所述红外连续变焦热成像镜头的后焦距。

19.可选地,所述第二透镜、所述第三透镜和所述第四透镜的材料折射率范围为2.3~4.5。

20.可选地,在焦距变化过程中,所述第一补偿组和所述第二补偿组分别与所述变倍组在光轴上沿相向方向或相背方向做非线性运动。

21.第二方面,本发明实施例还提供了一种红外热成像系统,包括第一方面任一项所述的红外连续变焦热成像镜头,还包括长波非制冷探测器,所述长波非制冷探测器位于所述红外连续变焦热成像镜头的像面。

22.本发明实施例中,通过沿光轴从物面至像面依次设置包括前固定组、变倍组、第一补偿组和第二补偿组;前固定组包括具有正光焦度的第一透镜,变倍组包括具有负光焦度的第二透镜,第一补偿组包括具有正光焦度的第三透镜,第二补偿组包括具有正光焦度的第四透镜;其中,变倍组、所述第一补偿组和所述第二补偿组沿着光轴同步运动,前固定组相对像面位置固定,可以利用第一补偿组和第二补偿组与变倍组同步运动补偿变倍组变焦过程中引起的各类像差,保证变焦的同时实现不同焦距状态下的图像清晰。本发明采用变倍组和双补偿组移动的方式,实现了5倍光学系统的连续变焦功能。并且,通过该变倍方式,大大缩短了系统长度,有效控制了光学系统镜片数量,极大地降低了成本,也很好地提升了系统的透过率。

附图说明

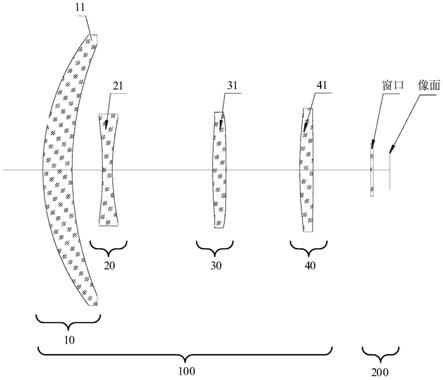

23.图1是本发明实施例提供的一种红外热成像系统的结构示意图;

24.图2是图1所示红外连续变焦热成像镜头的移动方式示意图;

25.图3

‑

图5是本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

26.图6

‑

图8是本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

27.图9

‑

图11是本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

28.图12

‑

图14是本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

29.图15

‑

图17是本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

30.图18

‑

图20是本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

31.图21

‑

图23是本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

32.图24

‑

图26是本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

33.图27

‑

图29是本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

34.图30

‑

图32是本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

35.图33

‑

图35是本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图;

36.图36

‑

图38是本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图。

具体实施方式

37.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明,而非对本发明的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。

38.图1是本发明实施例提供的一种红外热成像系统的结构示意图,参考图1,该红外热成像系统包括红外连续变焦热成像镜头100,该红外连续变焦热成像镜头100沿光轴从物面至像面依次包括前固定组10、变倍组20、第一补偿组30和第二补偿组40;前固定组10包括具有正光焦度的第一透镜11,变倍组20包括具有负光焦度的第二透镜21,第一补偿组30包括具有正光焦度的第三透镜31,第二补偿组40包括具有正光焦度的第四透镜41;变倍组20、第一补偿组30和第二补偿组40沿着光轴同步运动,前固定组10相对像面位置固定。

39.其中,可以理解的是,光焦度等于像方光束汇聚度与物方光束汇聚度之差,它表征光学系统偏折光线的能力。光焦度的绝对值越大,对光线的弯折能力越强,光焦度的绝对值越小,对光线的弯折能力越弱。光焦度为正数时,光线的屈折是汇聚性的;光焦度为负数时,光线的屈折是发散性的。光焦度可以适用于表征一个透镜的某一个折射面(即透镜的一个表面),可以适用于表征某一个透镜或镜组,也可以适用于表征多个透镜共同组成的系统(即组群或镜组)。在本实施例中,可将前固定组10、变倍组20、第一补偿组30和第二补偿组40设置于一个镜筒中,前固定组10在该镜筒中位置固定,而变倍组20和上述的两个补偿组则可在镜筒中沿光轴作往复移动,以此进行焦距变化。具体地,可在镜筒的内部上分别对应变倍组20和两个补偿组设置三条凸轮曲线槽,控制三个透镜组相对移动。

40.其中,变倍组20通过移动用于调节镜头的焦距,实现该红外连续变焦热成像镜头的焦距变化,而两个补偿组则用于补偿变倍组20移动过程中引起的像差等。可以理解的是,变焦镜头通过移动对应的群组实现变焦的过程中,根据焦距的长度可分为短焦、中焦和长焦三个状态。本发明实施例中设置前固定组10包括正光焦度的第一透镜11,变倍组20包括负光焦度的第二透镜21,两个补偿组分别包括正光焦度的第三透镜31和第四透镜41,利用四个透镜的光焦度配合,可以通过第三透镜31和第四透镜41两个透镜的位置调节,相互配合实现对第二透镜21变焦移动过程中引起的像差的有效补偿。换言之,通过同步移动变倍组和两个补偿组,能够对变倍组引起的像差进行补偿的同时,利用两个补偿组相互补充,改善变倍组引起的各类像差,避免单个补偿组对特定像差进行补偿时存在的局限性,由此实

现变焦功能的同时,保证不同焦距状态下的图像清晰。

41.本发明实施例中,通过沿光轴从物面至像面依次设置包括前固定组、变倍组、第一补偿组和第二补偿组;前固定组包括具有正光焦度的第一透镜,变倍组包括具有负光焦度的第二透镜,第一补偿组包括具有正光焦度的第三透镜,第二补偿组包括具有正光焦度的第四透镜;其中,变倍组、第一补偿组和第二补偿组沿着光轴同步运动,前固定组相对像面位置固定,可以利用第一补偿组和第二补偿组与变倍组同步运动补偿变倍组变焦过程中引起的各类像差,保证变焦的同时实现不同焦距状态下的图像清晰。本发明采用变倍组和双补偿组移动的方式,实现了5倍光学系统的连续变焦功能。并且,通过该变倍方式,大大缩短了系统长度,有效控制了光学系统镜片数量,极大地降低了成本,也很好地提升了系统的透过率。

42.图2是图1所示红外连续变焦热成像镜头的移动方式示意图,参考图2,具体地,在焦距变化过程中,第一补偿组30和第二补偿组40分别与变倍组20在光轴上沿相向方向或相背方向做非线性运动。当变倍组20在光轴上向右移动时,对应第一补偿组30和第二补偿组40的位置需向左移动,此时实质上是将变倍组20与前固定组10的距离拉远,同时将两个补偿组30与变倍组20的距离拉近。可以理解,变倍组20向后移动时,其对于前固定组10出射的光束的发散作用相对延迟,再通过将第一补偿组30和第二补偿组40向左移动相应的距离,可以改变两个补偿组所起的光束汇聚作用的先后时间,由此,可以改变整个镜头的光束汇聚效果,以此实现整体焦距的扩大。相反地,当变倍组20在光轴上向左移动时,对应第一补偿组30和第二补偿组40的位置需向右移动,以此实现整体焦距的缩小。需要说明的是,在实际的使用过程中,该红外连续变焦热成像镜头中变倍组20和两个补偿组的移动需要根据已经确定的位置关系进行同步驱动,以保证变焦过程实时的图像清晰。

43.在一具体实施例中,可选第一透镜11为凸面朝向物侧的弯月形正透镜,第二透镜21为双凹形负透镜,第三透镜31为双凸形正透镜,第四透镜41为双凸形正透镜。

44.进一步地,第一透镜11的像侧表面、第二透镜21的两表面、第三透镜31的两表面、第四透镜41的物侧表面均采用偶次非球面面型,第一透镜11的像侧表面采用二元面面型,第四透镜41的像侧表面采用球面面型。

45.其中,本实施例中将第一透镜11的像侧表面、第二透镜21的两表面、第三透镜31的两表面、第四透镜41的物侧表面设置为非球面面形,并且将第一透镜11的像侧表面设置为二元面面形即衍射面面形,可以利用非球面和衍射面的混合使用,有效矫正色差,补偿因温度变化带来的色差影响,提升该红外连续变焦热成像镜头的成像质量。

46.上述非球面面形为偶次非球面面型,满足以下方程:

[0047][0048]

其中,z为非球面z向的轴向矢高;r为非球面上的点到光轴的距离;c为拟合球面的曲率,数值上为曲率半径的倒数;k为拟合圆锥系数;a

‑

f为非球面多项式的4阶、6阶、8阶、10阶项系数。

[0049]

上述二元面面形满足以下方程:

[0050][0051]

其中,其中λ0是设计时的中心波长,n0为材料中心波长对应的折射率,m是衍射级次,n是级数中多项式系数的序。a

i

是的第2i次幂的系数,ρ是归一化的径向孔径坐标。

[0052]

在一具体实施例中,第一透镜11可采用锗材料,第二透镜21、第三透镜31和第四透镜41的材料折射率范围为2.3~4.5。

[0053]

此外,还可选前固定组满足如下条件:1<r2/r1<2;其中,r1表示第一透镜的物侧表面的曲率半径,r2表示第一透镜的像侧表面的曲率半径。此时,该第一透镜11具有特定的弯月形状,能够保证正光焦度的同时,提供适当且稳定的光汇聚效果,作为基础与其他镜组实现相应的光焦度配合,支持变倍组和补偿组的移动变焦。

[0054]

在一优选实施例中,可选红外连续变焦热成像镜头中各透镜的焦距满足以下条件:0.5<|f1/ft|<1.4;0.05<|f2/ft|<0.35;0.2<|f3/ft|<2;0.15<|f4/ft|<1.2;其中,ft为红外连续变焦热成像镜头长焦距状态时的焦距;f1

‑

f4分别为第一透镜至第四透镜的有效焦距。上述对透镜的设计,主要用于限定各透镜在所属群组中的作用,保证各透镜的相互配合,实现变焦和清晰成像。

[0055]

在一优选实施例中,可选红外连续变焦热成像镜头满足以下条件:3<ft*(n

‑

1)/(fno*r1)<4;0.12<bfl/ft<0.8;其中,n为第一透镜的材料中心波长下的折射率;fno为红外连续变焦热成像镜头的f数;r1为第一透镜的物侧表面的曲率半径;bfl为红外连续变焦热成像镜头的后焦距。

[0056]

在本发明的具体实施例中,该红外连续变焦热成像镜头工作波段可设置为8μm~14μm,并且实现变焦范围为f15mm~f75mm,变倍比为5x,水平视场角为5.5

°

~30

°

。

[0057]

相比于现有的变焦镜头,本发明实施例提供的红外连续变焦热成像镜头,采用变倍组和双补偿组移动的方式,实现了5x光学系统的连续变焦功能,同时大大缩短了系统长度。此外,采用4p光学结构以及非球面和衍射面混合的方式实现5x连续变焦,不仅能够有效校正色差,具备主动消热差的功能,实现镜头在

‑

40

°

~+60

°

宽温度范围内稳定成像,满足镜头可以在温度变化较大的环境下使用的要求,还可以利用镜片数量的缩小,很好地提升系统的透过率。

[0058]

基于同一发明构思,本发明实施例还提供了一种红外热成像系统,继续参考图1,该红外热成像系统包括本发明任一实施例提供的红外连续变焦热成像镜头100,还包括长波非制冷探测器200,长波非制冷探测器200位于红外连续变焦热成像镜头100的像面。该红外连续变焦热成像镜头100工作波段在8μm~14μm,变焦范围为f15mm~f75mm,f数固定为1.2,水平视场角为5.5

°

~30

°

,可以适配于规格在640*512_10μm的长波非制冷探测器。并且,由于该红外热成像系统包括上述实施例提供的任意一种红外连续变焦热成像镜头100,故而具备上述红外连续变焦热成像镜头100所具备的相同或相似的技术效果,此处不再赘述。

[0059]

下面参考图1,以四个具体实施例对上述的红外连续变焦热成像镜头进行示例。在

本发明的实施例一中,第一透镜11至第四透镜41的各个设计值如下表1所示。

[0060]

表1为本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头的一种设计值。

[0061]

面序号面型半径(mm)间距(mm)材料口径(mm)1球面55.0006~9n=4642二元面79.8155~28 63.23非球面

‑

250.0002~3.5n=4284非球面40.3001~30 285非球面96.4462.5~4.5n=4296非球面

‑

499.98912~24 297非球面109.8862.5~4n=4318球面

‑

800.00011~26 319平面infinity0.67silicon

‑

10平面infinity4.27

ꢀ‑

ima平面infinity

‑ꢀ‑

[0062]

表1中的面序号根据各个透镜的表面顺序来进行编号,其中“1”代表第一透镜的前表面,“2”代表第一透镜的后表面,依次类推。曲率半径代表镜片表面的弯曲程度,正值代表该表面弯向像面一侧,负值代表该表面弯向物面一侧,其中“infinity”表示曲率半径为无穷大,代表该表面为平面;间距代表当前表面到下一表面的中心轴向距离,可以理解,由于变倍组和补偿组需要沿光轴前后移动,因此其中表面与下一表面的距离为一范围值。另外,本实施例一中各透镜的材料均为锗玻璃,其中n表示该锗玻璃的折射率,代表对光线的偏折能力,空格代表当前位置为空气,折射率为1。

[0063]

图3

‑

图5是本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图6

‑

图8是本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图9

‑

图11是本发明实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图。对比图3、图6和图9,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的传递函数均在0.3附近及以上,由此可知该变焦镜头在中心视场和边缘视场均能获得良好的解像能力,可以满足大视场大靶面的解像需求。对比图4、图7和图10,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头在不同视场位置处的弥散斑半径变化较小,表示该变焦镜头不同视场位置处的像差较小。对比图5、图8、图11所示的场曲和畸变,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的最大畸变在

‑

8%以内,同时,对不同波长的光线所产生的子午方向与弧矢方向场曲介于

±

0.12mm之间,即表示该变焦镜头不同的焦距状态均能实现较小的畸变和场曲。综上可知,该实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头,实现了各类像差的校正,保证了在各焦距状态下的成像质量,即本实施例一提供的红外连续变焦热成像镜头在变焦过程中具有良好的成像效果。

[0064]

继续参考图1,在本发明实施例二中,第一透镜11至第四透镜41的各个设计值如下表2所示。

[0065]

表2为本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头的一种设计值。

[0066]

面序号面型半径(mm)间距(mm)材料口径(mm)1球面55.286~9n=466

2二元面63.575.5~37 63.23非球面121.42~3.5n=2.3~3.0304非球面28.031.5~42 305非球面53.562.5~4.5n=4306非球面197.7315.5~20 307非球面

‑

137.352.5~4n=2.3~3.0288球面

‑

62.649.5~15 289平面infinity0.67silicon

‑

10平面infinity4.27

ꢀ‑

ima平面infinity

‑ꢀ‑

[0067]

对比表1和表2可知,本发明实施例二的红外连续变焦热成像镜头,与上述实施例一的变焦镜头的区别主要在于第二透镜和第四透镜的选材上的区别,以及各透镜的曲率参数上的区别,可以理解,不同形状和材料的透镜对于整个镜头的焦距以及成像均会产生一定程度的影响。其中,n=4表示当前透镜采用锗玻璃,n=2.3~3.0表示当前透镜为硫系玻璃。

[0068]

图12

‑

图14是本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图15

‑

图17是本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图18

‑

图20是本发明实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图。对比图12、图15和图18,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的传递函数均在0.1附近及以上,由此可知该变焦镜头在中心视场和边缘视场均能获得良好的解像能力,可以满足大视场大靶面的解像需求。对比图13、图16和图19,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头在不同视场位置处的弥散斑半径变化较小,表示该变焦镜头不同视场位置处的像差较小。对比图14、图17、图20所示的场曲和畸变,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的最大畸变在

±

12%以内,尤其在中焦和长焦时畸变明显降低至小于

±

5%以内;同时,对不同波长的光线所产生的子午方向与弧矢方向场曲介于

±

0.12mm之间,尤其在短焦和长焦时场曲明显降低至介于

±

0.04mm之间,即表示该变焦镜头不同的焦距状态均能实现较小的畸变和场曲。综上可知,该实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头,实现了各类像差的校正,保证了在各焦距状态下的成像质量,即本实施例二提供的红外连续变焦热成像镜头在变焦过程中具有良好的成像效果。

[0069]

继续参考图1,在本发明实施例三中,第一透镜11至第四透镜41的各个设计值如下表3所示。

[0070]

表3为本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头的一种设计值。

[0071]

[0072][0073]

与上述实施例对比可知,本发明实施例三的红外连续变焦热成像镜头的区别主要在于第二透镜和第四透镜在选材上的区别以及相应的各透镜的曲率上的区别。其中,n=4表示当前透镜采用锗玻璃,n=2.3~3.0表示当前透镜为硫系玻璃。

[0074]

图21

‑

图23是本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图24

‑

图26是本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图27

‑

图29是本发明实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图。对比图21、图24和图27,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的传递函数均在0.1附近及以上,由此可知该变焦镜头在中心视场和边缘视场均能获得良好的解像能力,可以满足大视场大靶面的解像需求。对比图22、图25和图28,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头在不同视场位置处的弥散斑半径变化较小,表示该变焦镜头不同视场位置处的像差较小。对比图23、图26以及图29所示的场曲和畸变,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的最大畸变在

±

10%以内,尤其在中焦和长焦时畸变明显降低至小于

±

1.2%以内;同时,对不同波长的光线所产生的子午方向与弧矢方向场曲介于

±

0.12mm之间,即表示该变焦镜头不同的焦距状态均能实现较小的畸变和场曲。综上可知,该实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头,实现了各类像差的校正,保证了在各焦距状态下的成像质量,即本实施例三提供的红外连续变焦热成像镜头在变焦过程中具有良好的成像效果。

[0075]

继续参考图1,在本发明实施例四中,第一透镜11至第四透镜41的各个设计值如下表4所示。

[0076]

表4为本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头的一种设计值。

[0077][0078][0079]

与上述实施例对比可知,本发明实施例四的红外连续变焦热成像镜头的区别主要在于第三透镜在选材上的区别以及相应的各透镜的曲率上的区别。其中,n=4表示当前透镜采用锗玻璃,n=2.3~3.0表示当前透镜为硫系玻璃。

[0080]

图30

‑

图32是本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在短焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图33

‑

图35是本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在中焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图,图36

‑

图38是本发明实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在长焦状态下的mtf图、弥散斑和场曲畸变图。对比图30、图33和图36,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的传递函数均在0.1附近及以上,由此可知该变焦镜头在中心视场和边缘视场均能获得良好的解像能力,可以满足大视场大靶面的解像需求。对比图31、图34和图37,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头在不同视场位置处的弥散斑半径变化较小,表示该变焦镜头不同视场位置处的像差较小。对比图32、图35以及图38所示的场曲和畸变,在不同焦距状态下,该红外连续变焦热成像镜头的最大畸变在

±

10%以内,尤其在中焦和长焦时畸变明显降低至小于

±

3%以内;同时,对不同波长的光线所产生的子午方向与弧矢方向场曲介于

±

0.16mm之间,尤其在中焦和长焦时场曲明显降低至介于

±

0.6mm之间,即表示该变焦镜头不同的焦距状态均能实现较小的畸变和场曲。综上可知,该实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头,实现了各类像差的校正,保证了在各焦距状态下的成像质量,即本实施例四提供的红外连续变焦热成像镜头在变焦过

程中具有良好的成像效果。

[0081]

注意,上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本发明不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整、相互结合和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明,但是本发明不仅仅限于以上实施例,在不脱离本发明构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1