光学正投幕的制作方法

光学正投幕

【技术领域】

1.本实用新型涉及投影屏幕,特别涉及一种可抵抗环境光而提高画面对比度的抗光正投幕。

背景技术:

2.投影屏幕是与投影仪配合来显示图像、视屏等影像的工具,通常用于商业广告、教学、办公、家庭或影院娱乐等场合。投影屏幕通常分为正投幕和背投幕两种。正投幕是依靠反射原理,投影设备放置于投影屏幕的前方(与观众位于同一侧),投影屏幕对投影光进行反射。背投幕是依靠透射原理,投影设备放置于投影屏幕的背侧(与观众分别位于投影屏幕的两侧),投影光透射过投影屏幕而进入人眼。正投幕可以做成任意尺寸,但是需要控制环境光才能得到很好的观看效果。当环境光越强,画面对比度就越低,呈现出的投影画面就会发白发灰,从而降低画面质量,影响观看体验。因此,对于正投幕,若能降低环境光的干扰、提高画面对比度,便能大大提升画质而提升产品竞争力。

3.此外,现有的投影屏幕,经常会产生干涉现象,在人眼观察角度,会在投影画面中形成明暗闪烁的斑点,即散斑现象,这在一定程度上也会影响观看效果。

技术实现要素:

4.本实用新型旨在解决上述问题,而提供一种可过滤环境光、提高画面对比度,并可抵抗散斑的抗光正投幕。

5.为解决上述问题,本实用新型提供了一种光学正投幕,其特征在于,其依次包括散射层、光栅层、隔离层、滤镜层、反射阵列、基底光渗透层、基底补光层,所述散射层用于防眩光及扩大视角;所述光栅层内部设有若干间隔分布的用于抵抗环境光而提高对比度的微型光栅;所述隔离层用于延长光路以抵抗散斑;所述滤镜层用于过滤环境光以提高对比度;所述反射阵列包含若干个呈阵列分布的反射微粒;所述基底光渗透层用于反射阵列渗透光过渡;所述基底补光层用于使渗透光反射入所述反射阵列以进行补光。

6.进一步地,所述滤镜层为灰镜。

7.进一步地,所述微型光栅呈条状,其沿横向分布,所述微型光栅之间均匀间隔。

8.进一步地,所述微型光栅由黑色油墨制成,所述微型光栅之间为透光区,其由透明材料制成。

9.进一步地,所述反射微粒呈球状,其表面可反射投影光线。

10.进一步地,所述反射微粒的直径小于15um,所述反射微粒之间的间距小于5um。

11.进一步地,所述基底光渗透层包括若干半径为0.5um~5um的渗透微粒,所述渗透微粒呈球状,并呈透明状。

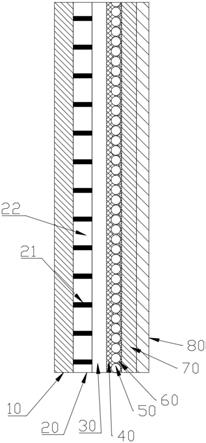

12.进一步地,所述渗透微粒由醋酸乙烯制成。

13.进一步地,所述基底补光层为黑色玻璃纤维。

14.进一步地,在所述基底补光层的背侧设有保护层。

15.本实用新型的有益贡献在于,其有效解决了上述问题。本实用新型的抗光正投幕设有光栅层和滤镜层,其中光栅层中的微型光栅可对来自投影屏幕前上方的环境光进行遮挡吸收,从而有效过滤掉大部分的环境光,而未被光栅层过滤吸收掉的小部分环境光则会进一步被滤镜层过滤掉,从而极大的降低环境光对投影光的干扰,使得投影图像基本不受环境光的影响,进而大大提高投影画面的对比度,保证投影画面的显示效果。此外,本实用新型还设有散射层和隔离层,其还可抑制散斑,减弱散斑效果而提高显示效果。另一方面,本实用新型还设有反射阵列,其可对投影光进行全方位反射,因而可大大增大可视角度。本实用新型的抗光正投幕,不仅可以有效过滤和抑制环境光,而且可减弱散斑,并扩大可视角度,其具有高亮度、高对比度、广视角、防眩光的特点,其显示效果突出,其具有很强的实用性。

【附图说明】

16.图1是本实用新型的结构示意图。

17.图2是抗光原理示意图。

18.图3是抗散斑原理示意图。

19.附图标识:散射层10、光栅层20、光栅21、透光区22、隔离层30、滤镜层40、反射阵列50、基底光渗透层60、基底补光层70、保护层80。

【具体实施方式】

20.下列实施例是对本实用新型的进一步解释和补充,对本实用新型不构成任何限制。

21.本实用新型的抗光正投幕依次包括散射层10、光栅层20、隔离层30、滤镜层40、反射阵列50、基底光渗透层60、基底补光层70和保护层80。

22.如图1、图2所示,所述散射层10位于投影屏幕的最外侧,使用时,其直接面向用户,其用于将投影光线扩散至各个角度,以方便用户从各个角度观看到投影画面。此外,其还可防止眩光,避免炫目。所述散射层10内部设有若干散射颗粒,其对投影光线具有散射效果。所述散射颗粒可由公知材料制成,其粒径在50um~100um之间。本实施例中,所述散射层10可由pet材料制成。

23.如图1、图2所示,所述光栅层20用于遮挡吸收环境光,过滤掉大部分的环境光,使大部分环境光无法进入后一层结构,从而减少环境光对投影光的影响。所述光栅层20的内部设有若干间隔分布的微型光栅21。所述微型光栅21由黑色材料制成,其呈条状,其沿投影屏幕的横向分布,其由投影屏幕的一端沿横向而延伸至另一端。所述微型光栅21之间均匀间隔,其之间间隔的距离,可根据需要而设置。本实施例中,所述微型光栅21的横截面呈矩形,其垂直于所述散射层10和隔离层30。各微型光栅21之间为透光区22,其允许光线透过。所述透光区22由透明材料制成,例如,树脂等。当环境光从投影屏幕前上方射入时,其射入至光栅层20时,大部分的环境光将会抵达所述微型光栅21,从而被微型光栅21遮挡吸收掉,而投影设备发出的投影光则主要通过所述透光区22而进入至后一结构层。

24.如图1、图3所示,所述隔离层30用于减少散斑的形成,其为空气间隙层,即中空层。所述隔离层30的厚度为1000um~1500um,本实施例中,其优选为1500um。所述隔离层30可将

光栅层20与滤镜层40进行隔离,增加光栅层20与滤镜层40之间的间隔距离,延长光路以减弱投影屏幕的散斑。当所述隔离层30的厚度为1000um时,投影屏幕的散斑对比度明显减弱,当隔离层30的厚度为1500um时,散斑对比度减弱效果最为明显,改善效果最好。

25.如图1、图2所示,所述滤镜层40用于过滤环境光,起到选择性过滤和融合来自特定方向投影设备光束的作用。本实施例中,所述滤镜层40为灰镜,其在可见光范围内有一致的吸收特性,其可降低通光量而具有阻光作用,其阻光的同时对色彩无影响。当大部分环境光通过光栅层20而被微型光栅21遮挡吸收掉后,少部分未被吸收的环境光将同投影光一起穿过透光区22而到达滤镜层40。在滤镜层40的作用下,环境光被阻挡而被过滤掉,投影光也会被阻挡一些而损失一些光通量,但是,由于投影光的光强远大于环境光的光强,因此投影光所损失的光通量,相对于整个投影光而言是极少一部分,而环境光所损失的光通量,相对于到达滤镜层40的整体环境光而言却是极大一部分甚至是全部,因此,经过滤镜层40后,环境光基本上都会被过滤掉,而投影光只有微乎其微的一部分损失。环境光被过滤掉后,就不会对投影光造成干扰,投影画面的对比度就会大大提升;而投影光微乎其微的一部分光通量损失,只会影响亮度的细微变化,因此,整体所呈现出的视觉效果便是肉眼可见的画面对比度提高了。

26.如图1、图2所示,所述反射阵列50用于全方位反射投影光,其可大大增大可视角度。所述反射阵列50包括数千万个球状反射微粒,所述反射微粒呈阵列分布。所述反射微粒的直径小于15um,反射微粒之间的间距小于5um。所述反射微粒的表面具有反射能力,当投影光穿过滤镜层40后便会射入至反射阵列50中,反射阵列50中的反射微粒便能对入射的投影光进行全方位的反射,从而可大大增大可视角度。本实施例中,每平方米设置有近千万个所述反射微粒。

27.当投影光进入反射阵列50后,绝大部分投影光会被反射微粒朝观众方向反射回去,少部分投影光会通过反射微粒之间的间隙而渗透至后一层结构中,此部分通过反射阵列50而渗透至后一层的投影光称之为渗透光。所述基底光渗透层60则用于反射阵列50的渗透光过渡,其包括若干粒径为0.5um~5um的渗透微粒。所述渗透微粒呈球状,并呈透明状。本实施例中,所述渗透微粒由醋酸乙烯制成,渗透微粒之间具有很好的拉力,因而可以很好的过渡渗透光。

28.如图1、图2所示,所述基底补光层70则用于使渗透光重新反射回所述反射阵列50中,借由反射阵列50将光线朝观众方向反射出去。所述基底补光层70能够反射光线,其具有补光功能。本实施例中,所述基底补光层70为纯黑色的玻璃纤维,其表面光滑而具有镜面效果,因而可以反射投影光;而黑色则可以隔离背侧的环境光,营造一种“电影院暗场”的效果,在实现反射功能的同时,抑制环境光的干扰。

29.如图1、图2所示,所述保护层80用于对投影屏幕进行保护,其与所述基底补光层70复合,其能避免基底补光层70损坏,并用于保证投影屏幕的平整度。所述保护层80可选用pet材质。

30.藉此,便形成了本实用新型的抗光正投幕,其依次包括散射层10、光栅层20、隔离层30、滤镜层40、反射阵列50、基底光渗透层60、基底补光层70和保护层80。其中,散射层10所在的一侧为观众观看的一侧,即正侧;背光层所在的一侧为背离观众的一侧,即背侧。

31.本实用新型的抗光正投幕的抗光原理如下:

32.使用时,如图2所示,投影设备设于投影屏幕的前方,投影设备发出的投影光线射入至投影屏幕时,其依次经过散射层10、光栅层20中的透光区22、隔离层30、滤镜层40而射入至反射阵列50中,经由反射微粒的全方位反射后,大部分投影光朝观众方向反射回去,从而射入至人眼中而使得用户观看到投影画面。少部分投影光穿过反射阵列50而进入基底光渗透层60,经过基底光渗透层60的过渡而到达基底补光层70,基底补光层70将光线重新反射回反射阵列50中,通过反射微粒的全方位反射后,再将其朝观众反向反射回去。由于反射阵列50可将光线全方位反射,因而可大大增大可视角度。由于基底补光层70可将渗透光反射回反射阵列50,因而不损失投影光而可保证高亮度。

33.如图2所示,环境光,如灯光等,通常从高于投影设备的斜上方射入。当环境光穿过散射层10而进入至光栅层20时,其将射入至微型光栅21上而被遮挡吸收,从而使得绝大部分环境光无法到达后一层结构;而未被微型光栅21遮挡吸收的环境光,穿过光栅层20的透光区22,经过隔离层30后,便会到达滤镜层40,其会被滤镜层40过滤掉(即阻挡掉),从而使得环境光基本都被过滤掉而无法与投影光一样入射至反射阵列50中,从而可大大减少日光、灯光等环境光对投影成像的干扰,进而提高投影画面的对比度而提高显示效果。此外,基底补光层70呈黑色,投影屏幕后侧的环境光将被基底补光层70遮挡,从而也可进一步减少环境光对投影成像的干扰,进一步提高投影画面的显示效果。

34.本实用新型的抗光正投幕的减弱散斑原理如下:

35.如图3所示,投影设备发出的一束投影光o,由散射层10入射,入射光束o被散射层10中的散射粒子扩散,光线1和光线3为扩散后光束的边缘光线,光线2为主光线,光束中的所有光线分布在光线1和光线3之间,其他光线在图中未示出。光线穿过散射层10后,经由光栅层20的透光区22、隔离层30、滤镜层40而射入至反射阵列50。光线1经反射阵列50反射回的光线为光线1',光线2经反射阵列50反射回的光线为光线2',光线3经反射阵列50反射回的光线为光线3',反射回的光线覆盖散射层10的面积如图中阴影部分所示:散射层10与光线1'、光线3'之间的重叠区域。当未设置隔离层30时,光线反射回的为光线a,光线反射回的为光线b,反射回的光线覆盖散射层10的面积为散射层10与光线a、光线b之间的重叠区域。很显然,设置隔离层30后,反射回的光线覆盖的散射层10的面积更多,因此,设置隔离层30后,相比于未设置隔离层30,光线可以覆盖更多的散射颗粒。根据通过减弱空间相干性抑制散斑的原理可知,相干基元越多时,散斑对比度越小;而散射层10中的每个散射颗粒可看做一个相干基元,因此,光束覆盖的散射颗粒越多,包含的相干基元的数目越多,散斑对比度便越小,因此,散斑能够得到有效的抑制。此外,从另一角度而言,当光束覆盖的散射颗粒越多,光线之间的相位差变的随机而不恒定,进而可减弱光的干涉,并且更多的散射颗粒能够使光线传播更多样性,使光传播方向更多样性,进而也可使得散斑效应减弱。

36.本实用新型的抗光正投幕可有效过滤和抑制环境光,使投影画面不受环境光影响,此外,其还可减少散斑效果,其可提高投影画面的对比度和显示效果。本实用新型的抗光正投幕具有高亮度、高对比度、抗环境光、防眩光、广视角(垂直178

°

,左右178

°

)的性能。

37.尽管通过以上实施例对本实用新型进行了揭示,但是本实用新型的范围并不局限于此,在不偏离本实用新型构思的条件下,以上各构件可用所属技术领域人员了解的相似或等同元件来替换。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1