一种显影盒的制作方法

1.本实用新型涉及成像设备领域,具体涉及一种显影盒。

背景技术:

2.显影盒广泛的应用于电子照相成像设备中,与感光鼓盒组装后可形成处理盒,处理盒主要包括:将感光鼓盒和显影盒集成在一起的一体式处理盒,或感光鼓盒和显影盒分体设置的分体式处理盒,在使用时将显影盒与感光鼓盒配套使用。

3.现有技术中的存在一种显影盒,在该显影盒的端部设有用于支撑显影辊的支架轴承件以及在支架轴承件上朝向显影盒内腔方向凸出的显影辊支架轴承部,但由于该种结构显影盒的显影辊支架轴承部与显影辊齿轮分别位于所述支架轴承件的两个端面,由于加工误差等原因,在装配中容易产生显影辊齿轮与其他齿轮之间中心距过大无法啮合,或者中心距过小无法装配的情况,影响了产品的合格率。

技术实现要素:

4.本实用新型旨在提供一种显影盒,提高了对加工误差的容错率。本实用新型由以下技术方案实现:

5.一种显影盒,包括框架、显影辊、送粉辊、显影辊齿轮、送粉辊齿轮和轴承板,所述显影辊和送粉辊相互平行地安装在所述框架的内腔中,且与所述框架的长边方向平行,所述显影辊齿轮和送粉辊齿轮安装在所述显影辊和送粉辊的一端;所述轴承板安装在所述框架的长边一端,且位于所述框架外端面上,轴承板上设置有显影辊轴承部和送粉辊轴承部,所述显影辊和送粉辊的一端分别可旋转地安装在所述显影辊轴承部和送粉辊轴承部上;其特征在于:显影辊轴承部和/或送粉辊轴承部凸出所述轴承板的外端面,所述显影辊齿轮和/或送粉辊齿轮上设置有内凹的齿轮定位部,所述齿轮定位部套接在所述显影辊轴承部和/或送粉辊轴承部上。

6.作为本实用新型的进一步改进,所述轴承板上设置有至少一个轴承板安装部,所述轴承板安装部设置在所述轴承板的内端面和/或侧面上。

7.作为本实用新型的进一步改进,所述轴承板安装部为轴承板安装钩,所述轴承板安装钩在所述轴承板的内端面上且凸出于所述轴承板的内端面。

8.作为本实用新型的进一步改进,所述轴承板的内端面上设置有至少一个轴承板定位部。

9.作为本实用新型的进一步改进,所述轴承板定位部为内凹或贯穿的轴承板定位孔,所述框架上的相应位置设置有轴承板定位柱。

10.作为本实用新型的进一步改进,还包括出粉刀,所述出粉刀包括刀架和刀片,所述刀架安装在所述框架上,刀片安装在所述刀架上。

11.作为本实用新型的进一步改进,所述刀架和/或刀片上设置有刀架定位孔和/或刀片定位孔,所述框架的相应位置上设置有出粉刀定位柱。

12.作为本实用新型的进一步改进,所述刀架和刀片上设置有刀架安装孔和刀片安装孔,所述框架的相应位置上设置有出粉刀安装孔。

13.作为本实用新型的进一步改进,所述刀架安装孔、刀片安装孔为腰型孔,所述腰型孔的长度方向与所述框架的长边方向平行。

14.作为本实用新型的进一步改进,所述刀片和刀架分别通过螺钉与所述刀片安装孔、刀架安装孔、出粉刀安装孔依次连接并可拆卸地安装在所述框架上。

15.上述技术方案中,将轴承板上的显影辊轴承部和/或送粉辊轴承部设置在所述轴承板的外端面,通过配套具有与所述显影辊轴承部和/或送粉辊轴承部外径匹配的凹槽的显影辊齿轮和/或送粉辊齿轮,实现显影辊齿轮和/或送粉辊齿轮的可靠定位,提高了齿轮定位的可靠性,进而提高了产品的合格率。通过设置所述出粉刀定位柱对所述出粉刀进行有效可靠的装配定位,降低了装配复杂度,提高了出粉刀定位的可靠性。

附图说明

16.图1为本实用新型提供的前盖和后盖的立体图。

17.图2为图1中i的局部放大图。

18.图3为本实用新型提供的轴承板的主视图。

19.图4为本实用新型提供的轴承板的立体图。

20.图5为本实用新型提供的显影辊齿轮的立体图。

21.图6为本实用新型提供的显影盒的左视图。

22.图7为图6中a-a向的剖视图。

23.图8为图7中ii的局部放大图。

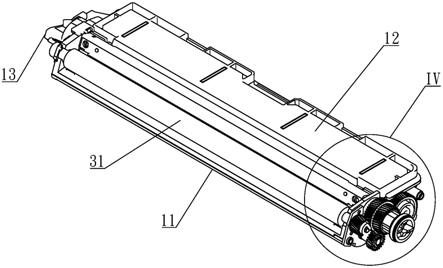

24.图9为本实用新型提供的显影盒的主视图。

25.图10为图9中b-b向的剖视图。

26.图11为图10中iii的局部放大图。

27.图12为本实用新型提供的显影盒去除轴承板一端的端盖的立体图。

28.图13为图12中iv的局部放大图。

具体实施方式

29.下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明,为了便于说明,本技术中可能会对上、下、左、右、前、后等方位进行定义,旨在便于清楚地描述构造的相对位置关系,并不用于产品在生产、使用、销售等过程中实际方位的限制。下面结合附图对本实用新型的具体实施方式作进一步说明:

30.本实施例提供一种显影盒,包括框架、轴承板20、辊组和出粉刀组件。

31.请参阅图1、图2,所述框架包括前盖11、后盖12和端盖13,所述前盖11为内凹的槽体,前盖11的长边两端端面上分别贯穿地设置有显影辊轴孔111和送粉辊轴孔112。所述后盖12遮挡所述前盖11的槽口,在所述后盖12上靠近显影辊31的安装位置设置有出粉刀定位柱121,所述出粉刀定位柱121的数量为两个,分别设置在靠近所述后盖12的长边两端的位置。当所述后盖12安装在所述前盖11上时,在所述前盖11上与设置所述出粉刀定位柱121的同一面上,还设置有出粉刀安装孔113(作为其他可实现的技术方案,所述出粉刀安装孔113

可不与所述出粉刀定位柱121设置在同一面),所述出粉刀安装孔113的数量为两个,分别设置在靠近所述前盖11的长边两端的位置,且两个所述出粉刀定位柱121位于两个所述出粉刀定位孔113之间,所述出粉刀定位柱121与出粉刀安装孔113的形心共线,且形心连线与所述前盖11的长边平行。

32.请参阅图3、图4,所述轴承板20安装在所述前盖11一端的外端面上,所述轴承板20的外端面上设置有显影辊轴承部201和送粉辊轴承部202,所述显影辊轴承部201和送粉辊轴承部202为圆柱状且凸出轴承板外端面,在所述显影辊轴承部201和送粉辊轴承部202上,与所述显影辊轴承部201和送粉辊轴承部202同心且贯穿地形成有显影辊轴承孔2011和送粉辊轴承孔2021。在轴承板内端面和/或侧面上设置有轴承板安装钩203(轴承板安装部),所述轴承板安装钩203凸出且垂直于所述轴承板内端面。在所述轴承板20上,贯穿或自轴承板内端面内凹地设置有一个或多个轴承板定位孔204(轴承板定位部),且在所述前盖11上相应位置设置有轴承板定位柱(作为其他可实现的技术方案,所述轴承板定位柱也可以设置在所述轴承板20上且凸出于所述轴承板内端面,并在所述前盖11上设置相应的轴承板定位孔),当所述轴承板20安装到所述前盖11的一端时,轴承板安装钩203分别穿过所述前盖11,勾连在所述前盖11的内腔端面上,所述轴承板定位孔204和轴承板定位柱配合实现轴承板20在与所述前盖11长边垂直方向上的定位。

33.请参阅图5-图13,所述辊组包括显影辊31、送粉辊32、显影辊齿轮33和送粉辊齿轮34,所述显影辊齿轮33的一个端面上内凹地设置有显影辊齿轮定位部331(齿轮定位部),所述显影辊齿轮定位部331的直径稍大于所述显影辊轴承部201的外直径(作为其他可实现的技术方案,所述送粉辊齿轮34上也可以设置送粉辊齿轮定位部),所述显影辊齿轮33和送粉辊齿轮34分别安装在所述显影辊31和送粉辊32的一端,与所述显影辊31和送粉辊32同轴连接、同步转动,且所述显影辊齿轮定位部331朝向所述显影辊31。所述显影辊31和送粉辊32以轴线相互平行且与所述前盖11的长边平行地安装在所述前盖11的内腔中,显影辊31和送粉辊32的一端穿过所述显影辊轴承孔2011和送粉辊轴承孔2021,所述显影辊齿轮33和送粉辊齿轮34位于所述显影辊轴承孔2011和送粉辊轴承孔2021的外侧,且所述显影辊齿轮定位部331套接在所述显影辊轴承部201上。通过将所述显影辊齿轮定位部331套接在所述显影辊轴承部201上,依靠显影辊齿轮定位部331的侧面和端面实现显影辊齿轮33的径向和轴向定位,提高了制造的容错率和传动的稳定性。

34.所述出粉刀包括刀架41和刀片42,所述刀架41的截面呈l型,刀架41上贯穿地设置有刀架定位孔和刀架安装孔,所述刀架安装孔为腰型孔,当所述刀架41安装到所述前盖11上时,所述刀架定位孔和刀架安装孔的位置与所述出粉刀定位柱121和出粉刀安装孔113相对应;所述刀片42一体成型地设置有刀片安装部421、刮粉部422和防翻部423,所述刀片安装部421的一端连接所述刮粉部422的一端,且与所述刮粉部422成一角度;所述刮粉部422的另一端连接所述防翻部423的一端,且与所述防翻部423成一角度。在所述刀片安装部421上,贯穿地设置有刀片定位孔和刀片安装孔,所述刀片安装孔为腰型孔,当所述刀片42安装到所述刀架41上时,所述刀片定位孔和刀片安装孔的位置与所述刀架定位孔和刀架安装孔相对应(作为其他可实现的技术方案,所述刀片上也可以不设置刀片安装孔和刀片定位孔,直接焊接在所述刀架上,再将所述刀架41和刀片42一体地安装到所述前盖11/后盖12上)。

35.所述出粉刀的刀架41和刀片42依靠设置在后盖12上的出粉刀定位柱121与所述刀

架定位孔、刀片定位孔进行定位,并采用螺钉穿过所述刀片安装孔、刀架安装孔和出粉刀安装孔113与前盖11连接,安装完成后,所述刀架41位于所述刀片42和前盖11/后盖12之间;所述刀片42的刮粉部422朝向所述显影辊31,且刮粉部422连接所述防翻部423的一端抵接在所述显影辊31上,所述防翻部423朝向所述前盖11的内腔。通过在所述后盖12上设置出粉刀定位柱121,依靠所述出粉刀定位柱121、刀架定位孔和刀片定位孔对刀架41和刀片42进行定位,实现对所述出粉刀的精确定位,降低了装配时的定位难度,提高了工作时的出粉刀定位精度。

36.以上实施例仅为充分公开而非限制本实用新型,凡基于本实用新型的创作主旨、无需经过创造性劳动即可得到的等效技术特征的替换,应当视为本技术揭露的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1