一种光学镜片的制作方法

本发明涉及眼视光学领域,特别涉及一种能够利用离焦机理来抑制眼轴增长,延缓近视发展的光学镜片。

背景技术:

1、离焦(defocus、out-of-focus)是聚焦(focus)的相对应词,离焦是指像面不在焦点上,分为前离焦(焦前)和后离焦(焦后)两种状态。

2、近视眼度数增加的主要原因是眼轴长度延长,每延长1.00mm增加度数3.00度。医学研究证实,眼球延长依赖视网膜(如图1中100 所示)周边离焦,按照屈光学概念,焦点落在视网膜前面者称为近视性离焦(如图1中101所示),落在视网膜后面者称为远视性离焦(如图1中102所示)。近视眼的视网膜中央呈近视性离焦,而视网膜周边呈远视性离焦,这种视网膜周边远视性离焦是促进近视眼度数不断增加的主要原因。

3、眼球具有依赖视网膜周边成像诱导眼球发育的特点,尤其是18 岁以下青少年近视眼,如果视网膜周边成像为远视性离焦,视网膜会倾向于向像点生长,眼球长度就将延长,如果视网膜周边成像为近视性离焦,眼球就将停止延长。如果通过现代医疗方法,矫正视网膜周边远视性离焦或者人工形成视网膜周边近视性离焦,就可以阻止近视眼度数的不断增加。

4、周边离焦的概念是在视光学领域的实际临床中被整理和总结出来的。医生发现,角膜塑形镜配戴者的角膜屈光分布呈现中心低,沿周边逐渐增高的趋势(如图2所示)。进而发现周边离焦在其中的作用。起初的普遍认知为塑形后“牛眼环”区(如图2中103所示),即屈光力最大处是控制近视的关键。随着检测仪器的发展以及越来越多的临床数据被发表,最新的观点则认为入瞳区的离焦效应才对近视控制起着关键作用,具体为:入瞳区离焦量越大,离焦面积越大,近视控制效果越好。

技术实现思路

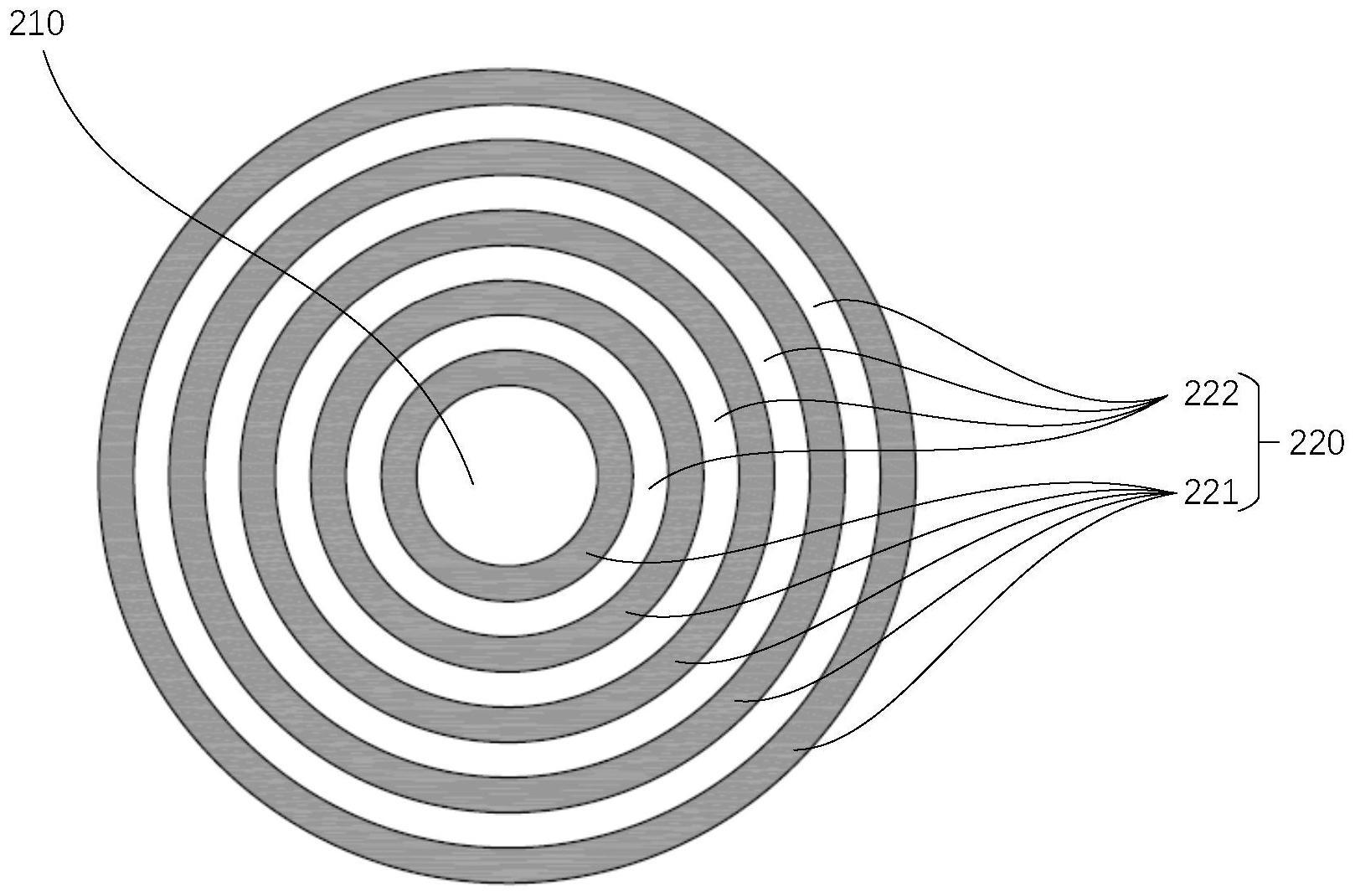

1、有鉴于此,本发明提供一种在适用于近视矫正时能够抑制眼轴增长,延缓近视发展的光学镜片。所述光学镜片包括由中心沿径向向外分布的中央光学区和中周光学区;所述中周光学区具有屈光力不同于所述中央光学区的1级屈光区和屈光力等同于所述中央光学区的0级屈光区,且所述1级屈光区和所述0级屈光区设置为沿径向依次交替排布的同心环状。

2、本发明提供的光学镜片的主要优势为:①提供时刻的近视离焦状态,除正视时带来近视性周边离焦外,配戴者在头部转动、眼球转动时均可实现即时有效的近视性离焦效应;②镜片离焦面积利用率高,本发明突破了传统点阵排布利用率低的瓶颈,采用同心环的设计,提供更大面积、更充沛的离焦量;③可以容易地使屈光力过渡平滑,可以选择通过非球面技术,使各区、各环之间屈光力过渡平滑,减少不良视觉现象,缩短适应期。此外,本发明透镜还可以适用于老视矫正,为老视患者同时提供近视力及远视力。

3、本发明中所谓的“环”是指以屈光力划分的单个区域,例如多个小透镜在假想的圆上隔开间隔依次排列,由于小透镜间有间隔、不相连,因此不能将这些小透镜整体看做本技术所述的“同心环”中的“环”。

4、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区相对于等效中央光学区面型平均矢高差δh为(1.0e-6)mm~10mm,或者为(2.0e-4)mm~(5.5e-3)mm,或者为(2.0e-3)mm~(3.5e-3)mm。

5、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区的数量大于1。

6、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区的屈光力与所述中央光学区的屈光力之差δd大于零,或者为0.5~10.0d,或者为2.5~5.0d。

7、作为一个可能的实现方式,各个所述1级屈光区的屈光力由中心沿径向向外的分布趋势为:恒定不变,或者,逐渐增大,或者,逐渐减小,或者,先增大后减小,或者,先减小后增大,或者,增大-减小交替变化。

8、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区与所述中央光学区和 /或所述0级屈光区的二者衔接处为非球面,使相邻两区的屈光力变化连续。

9、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区在所述中周光学区上的面积占比为20%~100%,或者为45%~55%。

10、作为一个可能的实现方式,单个所述1级屈光区的环宽为 0.1~30mm,或者为0.5~3.0mm,或者为1.0~2.0mm。

11、作为一个可能的实现方式,单个所述1级屈光区的环宽不小于 1mm。

12、作为一个可能的实现方式,相邻所述1级屈光区和所述0级屈光区的环宽比例为1:10~10:1,或者为1:3~3:1,或者为1:1。

13、作为一个可能的实现方式,各个所述1级屈光区的屈光力和/或环宽相同。

14、作为一个可能的实现方式,各个所述1级屈光区的屈光力和/或环宽不同。

15、作为一个可能的实现方式,各个所述1级屈光区的环宽由中心沿径向向外的分布趋势为:恒定不变,或者,逐渐增大,或者,逐渐减小,或者,先增大后减小,或者,先减小后增大,或者,增大-减小交替变化。

16、作为一个可能的实现方式,各个所述0级屈光区的环宽不同。

17、作为一个可能的实现方式,各个所述0级屈光区的环宽由中心沿径向向外的分布趋势为:恒定不变,或者,逐渐增大,或者,逐渐减小,或者,先增大后减小,或者,先减小后增大,或者,增大-减小交替变化。

18、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区的屈光力与所述中央光学区的屈光力之差δd小于零。

19、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区的数量为2~50个,或者为3~30个,或者为4~15个。

20、作为一个可能的实现方式,所述0级屈光区的数量为1~50个,或者为2~30个,或者为4~10个。

21、作为一个可能的实现方式,所述1级屈光区相对于所述中央光学区的屈光力的变化通过镜片后表面或前表面的面型变化来实现。

22、作为一个可能的实现方式,所述中央光学区、所述1级屈光区、 0级屈光区的屈光力变化通过材料的变化来实现。

23、作为一个可能的实现方式,所述中央光学区、所述1级屈光区、 0级屈光区的外轮廓线均为闭合图形,该闭合图形为圆形、椭圆形、贝壳形、六边形、四叶草形中的一种。

24、作为一个可能的实现方式,所述中央光学区、所述1级屈光区、 0级屈光区中至少二者的外轮廓线不同。

25、作为一个可能的实现方式,所述中央光学区、所述1级屈光区、 0级屈光区的外轮廓线相同。

26、作为一个可能的实现方式,沿所述镜片的光轴方向观察时,所述 1级屈光区和所述0级屈光区在垂直于光轴平面内的任一方向上的宽度均大于0,不可为0或接近0。另外,环宽可以在周向上恒定不变。

27、作为一个可能的实现方式,所述镜片由折射率为1.5~1.8的可透光材料制成。

28、作为一个可能的实现方式,所述中央光学区直径为3~30mm,或者为5~15mm,或者为9~12mm;所述中周光学区的环宽为5~40mm,或者为10~20mm。

29、作为一个可能的实现方式,所述镜片还包括屈光力等同于所述中央光学区的周边光学区,所述周边光学区位于所述中周光学区的径向外侧。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!