一种增亮视角膜及背光模组的制作方法

1.本发明涉及视角膜技术领域,具体涉及一种增亮视角膜及背光模组。

背景技术:

2.视角膜指的是应用于tft lcd背光模组中以改变整个背光系统出光角度为宗旨的薄膜或薄片。视角膜在tft-lcd背光模块中能够实现特定出光角度、多视角、广视角,利用视角膜特殊的棱镜结构,通过折射、全反射、光积累等光学原理,可以使各方向的光线向特定方向角度集中,进而控制lcd面板可视角度。

3.传统视角膜表面棱镜结构多采用直角三角形结构或直角梯形结构,直角三角形结构只能呈现一个方向的视角角度,直角梯形结构虽能呈现出两个方向的视角角度,但亮度呈现效果较低,无法满足客户需求。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种可呈现两个方向的视角角度,且具有增亮效果的增亮视角膜及背光模组。

5.本发明的技术方案如下:

6.一种增亮视角膜,包括基底及并排分布在基底上的若干个棱镜结构,所述棱镜结构设有第一斜面、第二斜面、垂直面和底面,所述第一斜面的下端与底面的一端连接,所述第一斜面与底面之间形成底角,底角为锐角,所述第一斜面的上端与第二斜面的上端连接,所述第一斜面与第二斜面之间形成顶角,所述第二斜面的下端与垂直面的上端连接,所述第二斜面与垂直面之间形成夹角,夹角与顶角相等,且均为钝角,所述垂直面的下端与底面的另一端连接,所述垂直面与底面之间形成直角。

7.在一技术方案中,所述第一斜面与底面之间形成62度底角,所述第一斜面的长度为54.8um,所述底面的长度为50um,所述第一斜面与第二斜面之间形成104度顶角,所述第二斜面对应底面的投影长度为24.3um,所述第二斜面与垂直面之间形成104度夹角。

8.在一技术方案中,所述第一斜面与底面之间形成55度底角,所述第一斜面的长度为45.6um,所述底面的长度为50um,所述第一斜面与第二斜面之间形成108度顶角,所述第二斜面对应底面的投影长度为23.8um,所述第二斜面与垂直面之间形成108度夹角。

9.在一技术方案中,所述第一斜面与底面之间形成45度底角,所述第一斜面的长度为38.1um,所述底面的长度为50um,所述第一斜面与第二斜面之间形成113度顶角,所述第二斜面对应底面的投影长度为23.1um,所述第二斜面与垂直面之间形成113度夹角。

10.在一技术方案中,所述第一斜面与底面之间形成40度底角,所述第一斜面的长度为35.7um,所述底面的长度为50um,所述第一斜面与第二斜面之间形成115度顶角,所述第二斜面对应底面的投影长度为22.7um,所述第二斜面与垂直面之间形成115度夹角。

11.在一技术方案中,所述第一斜面与底面之间形成30度底角,所述第一斜面的长度为32.7um,所述底面的长度为50um,所述第一斜面与第二斜面之间形成120度顶角,所述第

二斜面对应底面的投影长度为21.7um,所述第二斜面与垂直面之间形成120度夹角。

12.其中,相邻两棱镜结构的顶角之间的间距为10~200um。

13.其中,所述棱镜结构的高度为5~100um。

14.其中,所述基底的厚度为10~300um。

15.一种背光模组,包括至少一个上述所述的增亮视角膜,所述增亮视角膜的棱镜结构正向或背向液晶屏。

16.相对于现有技术,本发明的有益效果在于:本发明通过将视角膜表面传统所采用的直角梯形棱镜结构改进成具有两个斜面的结构,使视角膜可呈现出两个方向的视角角度的同时,相对于传统的直角梯形棱镜结构具有一定的增亮效果。

附图说明

17.为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

18.图1为传统直角梯形棱镜结构视角膜的结构示意图;

19.图2为本发明提供的一种增亮视角膜的结构示意图。

具体实施方式

20.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

21.请参阅图2,本发明提供一种增亮视角膜,包括基底1及并排分布在基底1上的若干个棱镜结构2,基底1的厚度为10~300um,棱镜结构2的高度h为5~100um,相邻两棱镜结构2的顶角之间的间距p为10~200um,棱镜结构2设有第一斜面21、第二斜面22、垂直面23和底面24,第一斜面21的下端与底面24的一端连接,第一斜面21与底面24之间形成底角a1,底角a1为锐角,第一斜面21的上端与第二斜面22的上端连接,第一斜面21与第二斜面22之间形成顶角a2,第二斜面22的下端与垂直面23的上端连接,第二斜面22与垂直面23之间形成夹角a3,夹角a3与顶角a2相等,且均为钝角,垂直面23的下端与底面24的另一端连接,垂直面23与底面24之间形成直角a4。该增亮视角膜通过将如图1所示视角膜表面传统所采用的直角梯形棱镜结构改进成具有两个斜面的结构,从而使视角膜可呈现出两个方向的视角角度的同时,相对于传统的直角梯形棱镜结构具有一定的增亮效果。

22.为了说明本发明所述的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。

23.实施例一

24.本实施例增亮视角膜表面棱镜结构的第一斜面21与底面24之间形成62度底角a1,第一斜面21的长度d1为54.8um,底面24的长度d2为50um,第一斜面21与第二斜面22之间形成104度顶角a2,第二斜面22对应底面24的投影长度d3为24.3um,第二斜面22与垂直面23之间形成104度夹角a3。

25.实施例二

26.本实施例增亮视角膜表面棱镜结构的第一斜面21与底面24之间形成55度底角a1,第一斜面21的长度d1为45.6um,底面24的长度d2为50um,第一斜面21与第二斜面22之间形成108度顶角a2,第二斜面22对应底面24的投影长度d3为23.8um,第二斜面22与垂直面23之间形成108度夹角a3。

27.实施例三

28.本实施例增亮视角膜表面棱镜结构的第一斜面21与底面24之间形成45度底角a1,第一斜面21的长度d1为38.1um,底面24的长度d2为50um,第一斜面21与第二斜面22之间形成113度顶角a2,第二斜面22对应底面24的投影长度d3为23.1um,第二斜面22与垂直面23之间形成113度夹角a3。

29.实施例四

30.本实施例增亮视角膜表面棱镜结构的第一斜面21与底面24之间形成40度底角a1,第一斜面21的长度d1为35.7um,底面24的长度d2为50um,第一斜面21与第二斜面22之间形成115度顶角a2,第二斜面22对应底面24的投影长度d3为22.7um,第二斜面22与垂直面23之间形成115度夹角a3。

31.实施例五

32.本实施例增亮视角膜表面棱镜结构的第一斜面21与底面24之间形成30度底角a1,第一斜面21的长度d1为32.7um,底面24的长度d2为50um,第一斜面21与第二斜面22之间形成120度顶角a2,第二斜面22对应底面24的投影长度d3为21.7um,第二斜面22与垂直面23之间形成120度夹角a3。

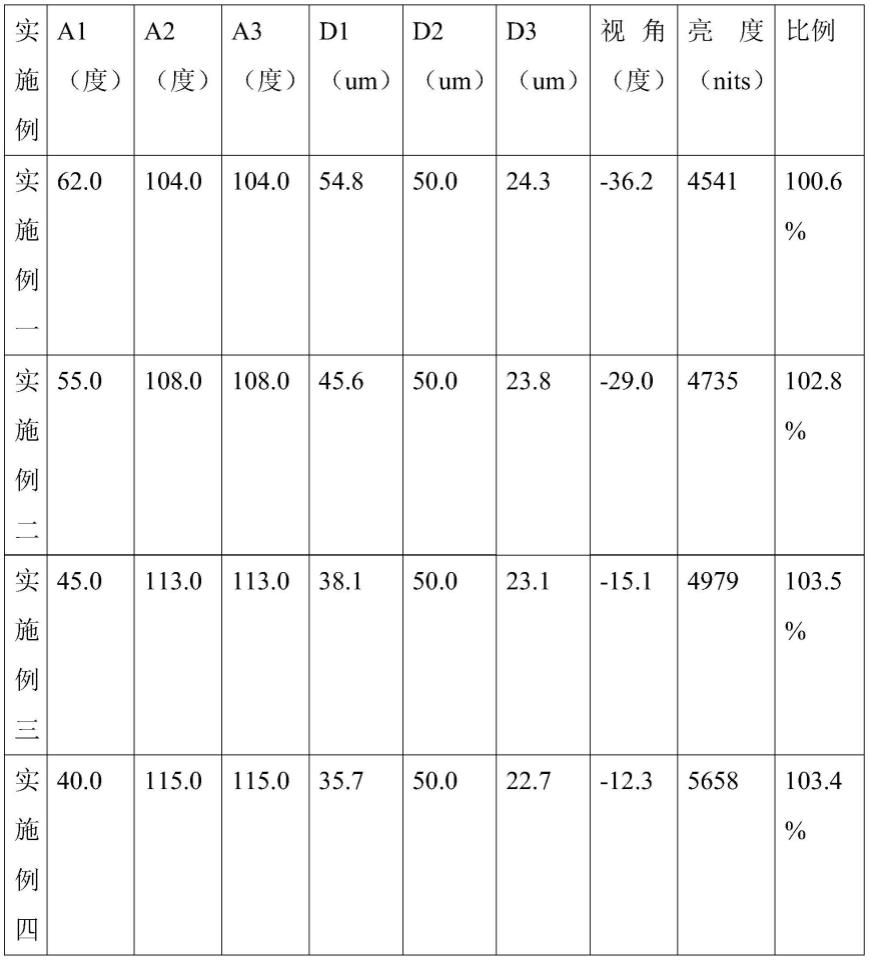

33.实施例一至实施例五的实验结果如下表所示:

[0034][0035][0036]

数据表明,相对于传统所采用的同pitch设计直角梯形棱镜结构,实施例一的亮度提高了0.6%,实施例二的亮度提高了2.8%,实施例三的亮度提高了3.5%,实施例四的亮度提高了3.4%,实施例五的亮度提高了3.6%。

[0037]

将该增亮视角膜应用于背光模组中,增亮视角膜的层数可以是一层或两层,增亮视角膜的棱镜结构可以是正向或背向液晶屏设置。

[0038]

以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用于限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1