成像设备的制作方法

1.本发明涉及一种成像设备,例如打印机、复印机、传真机或多功能打印机。

背景技术:

2.成像设备具有在感光鼓上形成调色剂图像的多个成像部分(也称为成像站)。在每个成像部分中,例如,调色剂在被显影单元中的进给螺杆搅动的同时被循环和进给,并且响应于这种调色剂搅动操作而发热。然而,如果显影单元变热,则调色剂的温度升高,从而导致图像缺陷,因此通常显影单元通过由吸气风机从成像设备外部吸入的外部空气产生的气流来进行冷却(日本特开专利申请no.2007-41562)。

3.在日本特开专利申请no.2007-41562所述的设备中,一个吸气风机和多个显影单元通过管状管道连接。一个吸气风机将从设置在设备的一个侧表面上的吸气口吸入的外部空气导向多个显影单元。

4.此外,在对成像部分中的感光鼓的表面进行充电的充电单元中,可以形成气流以收集放电产物,例如电晕放电所释放的臭氧。在日本特开专利申请no.2016-218420描述的设备中,设置分支管道以将由吸气风机吸入的外部空气引导至每个成像部分的充电单元,从而允许收集由充电释放的臭氧。

5.顺便提及,近来使用可以在更短的时间内在更多的记录材料上形成调色剂图像的商业打印用成像设备。与办公室打印设备和家庭打印设备相比,商业打印设备往往比办公室打印设备和家庭打印设备更大,这是因为平行安装在壳体上的多个成像部分中的每一个都更大。此外,用于商业打印的成像设备通常比用于办公室打印的成像设备打印得更快,并且倾向于增大显影单元中的温度上升和充电单元中放电产物的产生,如上所述。这种具有高打印速度的成像设备需要更高的气流量,以用于显影单元中的冷却气流和用于收集充电单元中的放电产物的气流。因此,如在日本特开专利申请no.2007-41562和日本特开专利申请no.2016-218420中描述的成像设备中一样,可以设想安装将由吸气风机从成像设备的一个侧表面吸入的外部空气连接到多个显影单元和充电单元的管道。然而,在如上所述的具有高打印速度的商业打印用成像设备的情况下,设备本身很大并且需要大量的气流流到每个成像部分。因此,难以确保足够的气流流到位于另一端(其远离成像设备的所述一个侧表面上的吸气口)处的成像部分。

6.鉴于上述问题,本发明旨在提供一种成像设备,其能够抑制在由吸气风机通过管道吸入的空气被导向多个成像部分的构造中流向每个成像部分的气流不足。

技术实现要素:

7.根据本发明的一个方面,提供了一种用于在记录材料上形成图像的成像设备,包括:第一成像单元,其为多个成像单元中的一个,位于所述多个成像单元的布置方向上的一个最末端侧,所述第一成像单元包括第一感光部件、被构造成通过电晕放电对所述第一感光部件充电的第一充电单元、和被构造成利用调色剂使形成在所述第一感光部件上的静电

潜像显影的第一显影单元;第二成像单元,其为所述多个成像单元中的一个,位于布置方向上的另一最末端侧,所述第二成像单元包括第二感光部件、被构造成通过电晕放电对所述第二感光部件充电的第二充电单元、和被构造成利用调色剂使形成在所述第二感光部件上的静电潜像显影的第二显影单元;第一风机,其在布置方向上比所述第一成像单元更靠近所述一个最末端侧设置,所述第一风机吸入外部空气以从第一吸气口向所述第一成像单元供应外部空气,并且所述第一吸气口在布置方向上离所述第一成像单元比离所述第二成像单元更近定位;和第二风机,其在布置方向上比所述第二成像单元更靠近所述另一最末端侧设置,所述第二风机吸入外部空气以从第二吸气口向所述第二成像单元供应外部空气,并且所述第二吸气口在布置方向上离所述第二成像单元比离所述第一成像单元更近定位;其中,所述第一风机在布置方向上离所述第一成像单元比离所述第二成像单元更近定位,并且其中,所述第二风机在布置方向上离所述第二成像单元比离所述第一成像单元更近定位。

8.通过参考附图对示例性实施例的以下描述,本发明的进一步特征将变得显而易见。

附图说明

9.图1为示出具有根据本实施例的成像设备的成像系统的示意图。

10.图2为示出成像设备的前门打开的左侧透视图。

11.图3的部分(a)为示出成像设备的前门关闭的左侧透视图,图3的部分(b)为示出成像设备的前门关闭的右侧透视图。

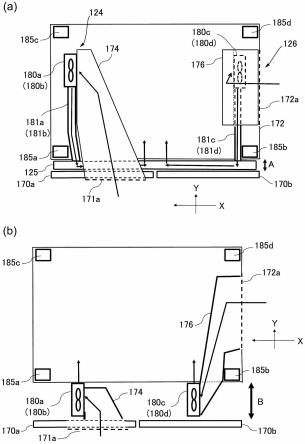

12.图4为示出第一壳体中左侧吸气单元和右侧吸气单元的布置的示意图。

13.图5为示出用于将空气吸到显影装置的左侧吸气单元的透视图。

14.图6为示出用于将空气吸到显影装置的右侧吸气单元的透视图。

15.图7为示出用于将空气吸到显影装置的内盖单元的内侧的示意图。

16.图8的部分(a)为示出根据本实施例的流向显影装置的气流的示意图,图8的部分(b)为示出根据对比例的流向显影装置的气流的示意图。

17.图9为说明流向充电装置的气流的示意图。

18.图10为示出用于将空气吸到充电装置的内盖单元的内侧的示意图。

19.图11为示出吸气口的左侧透视图。

20.图12为示出图11所示的示例中的吸气单元的示意图。

具体实施方式

21.[第一实施例]

[0022]

《成像系统》

[0023]

利用图1描述配备有本实施例的成像设备的成像系统的示意性构造。图1所示的成像系统1x具有成像设备100和整理器装置300。成像设备100和整理器装置300被连接以便能够接收和传送记录材料s。在本实施例中,整理器装置300是可以被改装到成像设备100以扩展其功能的后处理单元,并且可以用于定影由成像设备100定影的调色剂图像。可以对记录材料s执行下述后处理。成像设备100和整理器装置300通过能够串行或并行通信的通信接

口连接,以实现它们之间的数据发送和接收。

[0024]

《成像设备》

[0025]

成像设备100是电子照相级联式全色打印机,其具有第一壳体101a和第二壳体101b。第一壳体101a配备有各种装置、各种部件等,包括实现从进给记录材料s到转印调色剂图像的处理的成像单元700。另一方面,第二壳体101b配备有各种装置、各种部件等,例如通过在加热记录材料s的同时进给记录材料s来实现定影调色剂图像处理的定影单元800。第二壳体101b在前侧具有操作部分200,该操作部分具有能够显示各种信息的显示部分和能够响应于用户操作而输入各种信息的键。第二壳体101b在成像设备100的宽度方向上位于第一壳体101a的一端(下游),并且第一壳体101a和第二壳体101b彼此连接,以使得记录材料s能够在第一壳体和第二壳体之间通过。

[0026]

带有电源板的电气单元(未示出)可以位于这些第一壳体101a和第二壳体101b的后侧。在本文中,用户在操作控制部分200以操作成像设备100时所站立的一侧被称为“前”侧,而相反的一侧被称为“后”侧。当从前面看成像设备100时位于左边的侧表面被称为“左侧表面”,当从前面看时位于右边的侧表面被称为“右侧表面”。

[0027]

成像设备100配备有分别形成黄色、品红色、青色和黑色图像的四个成像部分pa、pb、pc和pd。在本示例中,成像部分pa是位于多个成像单元的布置方向上的一个最末端侧处的第一成像单元的示例。位于成像单元的布置方向上的另一端处的成像部分pd是第二成像单元的示例。成像部分pb是第三成像单元的示例,成像部分pc是第四成像单元的示例。成像设备100响应于从原稿读取器190(其从原稿读取图像信号)或诸如个人计算机的外部设备(未示出)接收的图像信号而在记录材料s上形成调色剂图像。本实施例的成像设备100是大型商业打印装置,其中与办公室或家庭使用的设备相比平行安装在第一壳体101a上的多个成像部分中的每一个都很大。

[0028]

在本实施例的情况下,成像部分pa至pd、一次转印辊24a至24d、中间转印带130、多个辊13至15、和二次转印外辊11构成在记录材料s上形成调色剂图像的成像单元700。记录材料s可以是普通纸、厚纸、粗糙纸、凹凸纸、涂布纸和其他纸、塑料膜、和布。

[0029]

如图1所示,成像部分pa至pd沿着中间转印带130的移动方向并排布置。中间转印带130张紧在多个辊(13、14、15)上并且沿箭头r2的方向移动。如下所述,中间转印带130承载并进给待一次转印的调色剂图像。二次转印外辊11与张紧中间转印带130的二次转印内辊14和中间转印带130相对定位,从而形成将中间转印带130上的调色剂图像转印至记录材料s的二次转印部分t2。定影单元800在记录材料进给方向上位于二次转印部分t2的下游。

[0030]

在成像设备100的下侧,布置有多个(在本示例中为两个)存放记录材料s的盒10。这些盒10容纳不同尺寸和厚度的记录材料s,并且选择性地从其中一个盒10进给记录材料s。记录材料s由进给辊16通过进给路径从盒10进给到对准辊12。然后,对准辊12与形成在中间转印带130上的调色剂图像同步旋转,并且记录材料s被朝二次转印部分t2进给。不仅存放在盒10中的记录材料s,而且放在手动进给部分(未示出)上的记录材料s也可以被进给。

[0031]

成像部分pa、pb、pc和pd除了调色剂图像以不同的颜色显影外具有基本相同的构造。因此,这里作为代表性的成像部分描述黄色成像部分pa,并且省略描述其他成像部分pb、pc和pd。

[0032]

圆筒形的感光鼓3a设置在成像部分pa中。感光鼓3a由马达(未示出)可旋转地驱

动。围绕感光鼓3a布置有作为充电单元的充电装置2a、曝光装置la、显影装置1a、一次转印辊24a、和鼓清洁装置4a。

[0033]

例如,使用成像设备100形成全色图像的处理如下所述。首先,当成像操作开始时,旋转的感光鼓3a的表面被充电装置2a均匀地充电。充电装置2a例如是电晕充电器,其通过照射与电晕放电相关的带电颗粒来将感光鼓3a的表面充电至均匀电势。感光鼓3a然后被从曝光装置la发射的对应于图像信号的激光束扫描和曝光。结果,响应于图像信号,静电潜像形成在感光鼓3a的表面上。形成在感光鼓3a上的静电潜像被容纳在显影装置1a中的包含调色剂和载体的显影剂显影成可见的调色剂图像。换句话说,通过显影装置1a向感光鼓3a供应调色剂,以使调色剂图像显影。显影剂由显影装置1a至1d中的进给螺杆(未示出)循环和进给。

[0034]

形成在感光鼓3a上的调色剂图像在一次转印部分t1处被一次转印到中间转印带130上,一次转印部分由隔着中间转印带130定位的一次转印辊24a组成。在本示例中,一次转印电压被施加至一次转印辊24a。一次转印后残留在感光鼓3a表面上的调色剂被鼓清洁装置4a去除。

[0035]

在黄色、品红色、青色和黑色成像部分pa至pd的每一个中顺序执行这些操作,并且四种颜色的调色剂图像叠加在中间转印带130上。此后,根据调色剂图像形成的定时,存放在盒10中的记录材料s被传送到二次转印部分t2。然后,通过向二次转印外辊11施加二次转印电压,形成在中间转印带130上的全色调色剂图像被一起二次转印到记录材料s上。二次转印后残留在中间转印带130上的调色剂被带清洁设备(未示出)去除。

[0036]

在本实施例中,感光鼓3a和3b对应于第一感光部件,感光鼓3c和3d对应于第二感光部件。另外,显影单元1a和1b对应于第一显影单元,显影单元1c和1d对应于第二显影单元。此外,充电装置2a和2b对应于第一充电单元,充电装置2c和2d对应于第二充电单元。

[0037]

已经转印有调色剂图像的记录材料s被进给至定影单元800。定影单元800通过对转印有调色剂图像的记录材料s加热加压而将调色剂图像定影在记录材料s上。在本实施例的情况下,在通过第一定影装置81对记录材料s加热加压之后,可以通过第二定影装置91来选择性地加热加压。定影单元800可以通过定影切换挡板95来切换记录材料s是在穿过第一定影装置81之后朝第二定影装置91进给、还是在穿过第一定影装置81之后绕过第二定影装置91进给。

[0038]

第二定影装置91相对于第一定影装置81位于记录材料s进给方向的下游。第二定影装置91选择性地用于向由第一定影装置81定影的记录材料s上的调色剂图像增加光泽。例如,当记录材料s是诸如光泽纸或合成纸之类的涂布纸时,记录材料s沿着定影路径30a进给,使得在第一定影装置81和第二定影装置91处都执行定影。相反,当记录材料s是诸如普通纸的未涂布纸时,已经通过第一定影装置81的记录材料s沿着定影旁路路径30b进给,使得在第一定影装置81处而不在第二定影装置91处执行定影。

[0039]

由于上述第一定影装置81和第二定影装置91可以具有相同的构造,因此在此作为示例使用第一定影装置81。第一定影装置81具有可以与记录材料s的调色剂图像定影表面接触地旋转的定影辊82(或定影带)、和与定影辊82接触以形成定影夹持部分的加压带83(或加压辊)。定影辊82和加压带83中的至少一个由加热器(未示出)加热。当形成有调色剂图像的记录材料s被夹持和进给时,第一定影装置81在由定影辊82和加压带83形成的定影

夹持部分中对记录材料s加热加压,以将调色剂图像定影到记录材料s上。

[0040]

在本实施例的情况下,成像设备100能够进行双面打印。在单面打印的情况下,具有已定影调色剂图像的记录材料s被进给到排出进给路径150并被排出到成像设备100的外部。在双面打印的情况下,具有已定影调色剂图像的记录材料s被进给到双面反转进给路径600。双面反转进给路径600形成在第一壳体101a和第二壳体101b上。在双面反转进给路径600中,记录材料s通过切回操作被反转,并且记录材料s的正面和背面被交换。反转的记录材料s被朝对准辊12进给,并且以未打印的背面面向中间转印带130侧的方式被对准辊12进给到二次转印部分t2。在二次转印部分t2中,形成在中间转印带130上的全色调色剂图像被一起转印至记录材料s(背面)。此后,在调色剂图像被定影单元800定影之后,记录材料s以之前刚形成的图像形成侧(成像侧)面朝上的方式被排出到成像设备100的外部。上述排出进给路径150和双面反转进给路径600由进给切换挡板160切换。在本实施例中,定影单元800由两个定影装置构造,但是定影单元可以仅由一个定影装置构造。第二壳体101b还可以配备有冷却装置,其在调色剂图像已经被定影单元800定影之后冷却记录材料s。

[0041]

整理器装置300连接至成像设备100,从而能够传送记录材料s,并且从成像设备100排出的记录材料s被传输至整理器装置300。传输至整理器装置300的记录材料s由整理器装置300通过后处理(例如,在记录材料s中穿孔的打孔处理或装订多张记录材料s并用针将这些记录材料装订在一起的装订处理)进行处理。在整理器装置300中,打孔的记录材料s被分开地排出至上部排出托盘301,而装订的记录材料s捆被分开地排出至下部排出托盘302。

[0042]

下文参考图1并利用图2至8描述成像设备100中的气流构造。图2是前门打开的成像设备100的左侧透视图。图3的部分(a)是前门关闭的成像设备100的左侧透视图,图3的部分(b)是前门关闭的成像设备100的右侧透视图。图4是示出在第一壳体中左侧吸气单元和右侧吸气单元的布置的示意图。

[0043]

如图2所示,第一壳体101a的前部具有作为开闭盖的左前门170a和右前门170b,该开闭盖能够以大致中心为界做圆周运动而打开和关闭,如图所示。第一壳体101a的前表面具有位于左前门170a和右前门170b内部的内盖173。内盖173被设计成当前门(170a、170b)打开时防止用户意外碰触第一壳体101a中的移动部件和电接线。但是,内盖173可以通过螺钉或其他方式而从第一壳体101a移除,使得维护人员能够进行维修工作。内盖173具有允许成像部分pa至pd(由虚线示出)分别地从第一壳体101a插入和移除的开口,使得内盖单元125可移除地设置在内盖173上以覆盖成像部分pa至pd。

[0044]

在本实施例的情况下,成像部分pa和pb在与关闭状态下的左前门170a相对的位置处由第一壳体101a支撑,成像部分pc和pd在与关闭状态下的右前门170b相对的位置处由第一壳体101a支撑。换句话说,当从前面观察时成像部分pa、pb位于中心的左侧,并且当从前面观察时成像部分pc、pd位于中心的右侧。

[0045]

如图2和图3的部分(a)所示,左前门170a上方设置有吸气盖171,吸气盖171具有作为第一吸气口的吸气口171a,该第一吸气口在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pd更靠近成像部分pa设置。换句话说,吸气口171a面向成像设备100的前方形成在作为外盖的吸气盖171上。在第一壳体101a的左侧表面侧上,布置有左侧吸气单元124,该左侧吸气单元具有从吸气口171a吸入外部空气的风机。从吸气口171a吸入的外部空气通过左侧吸气

单元124和内盖单元125被引导至显影装置1a和1b。在本实施例的情况下,另一壳体(即,第二壳体101b)连接到第一壳体101a的左侧表面,该左侧表面位于记录材料s进给方向的下游(见图1)。因此,吸气口171a不是形成在第一壳体101a的面对第二壳体101b的左侧表面(第一侧表面)上,而是形成在第一壳体101a的与左侧表面(第一侧表面)交叉的前表面(第二侧表面)上。

[0046]

如图3的部分(b)所示,右盖172设置在第一壳体101a的右侧表面上。右盖172具有作为第二吸气口的吸气口172a,该吸气口在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pa更靠近成像部分pd设置。换句话说,吸气口172a面向成像设备100的右侧形成在右盖172上。然后,在第一壳体101a的右侧表面侧上定位有右侧吸气单元126,该右侧吸气单元具有从吸气口172a吸入外部空气的风机。从吸气口172a吸入的外部空气通过右侧吸气单元126和内盖单元125被引导至显影装置1c和1d。在本实施例的情况下,没有另一壳体连接到第一壳体101a的右侧表面侧,该右侧表面侧是成像设备100的另一端侧(这里为记录材料s进给方向的上游)。因此,吸气口172a在记录材料s的进给方向上形成在与第一壳体101a的左侧表面(第一侧表面)相反的上游侧的右侧表面(第三侧表面)上。在本实施例中,左侧吸气单元124是第一主体管道单元的示例,右侧吸气单元126是第二主体管道单元的示例。

[0047]

在本实施例的情况下,由第二壳体101b支撑的第一定影装置81和第二定影装置91产生热量,该热量通过图中省略的冷却机构进行的空气冷却而被冷却。由此,第二壳体101b通过后侧的排气口(未示出)排气。优选地,从吸气口171a和吸气口172a吸入的外部空气具有较低的温度。因此,吸气口171a和吸气口172a不形成在第二壳体101b的温度趋于更高的后侧,而是尽可能地远离第二壳体的后侧,更靠近前侧表面和第一壳体101a的前侧。

[0048]

如图4所示,支撑第一壳体101a中的各个单元等的支撑框架在四个角部处具有四个支撑柱:位于前侧的前支撑柱185a和185b以及位于后侧的后支撑柱185c和185d。支撑框架还具有支撑上述成像设备100的内部单元的侧板等(未示出)。这些前支撑柱185a、185b和后支撑柱185c、185d连接到底板185并从底板185向上竖立。左侧吸气单元124被支撑在前支撑柱185a和后支撑柱185c上,右侧吸气单元126被支撑在前支撑柱185b和后支撑柱185d上。在本实施例中,支撑柱185a是第一支撑柱的示例,支撑柱185c是第二支撑柱的示例。在本实施例中,支撑柱185b是第三支撑柱的示例,支撑柱185d是第四支撑柱的示例。左侧吸气单元124和右侧吸气单元126被支撑以使得分别由显影吸气风机180a、180b、180c、180d吸入的外部空气的出口174a、174b、179b、179a面向前方。

[0049]

左侧吸气单元124由前支撑柱185a和后支撑柱185c支撑,使得作为第一风机的显影吸气风机180a和180b在记录材料s的进给方向上位于第一壳体101a的下游端。另一方面,右侧吸气单元126由前支撑柱185b和后支撑柱185d支撑,使得作为第二风机的显影吸气风机180c和180d在记录材料s的进给方向上位于第一壳体101a的上游端。显影吸气风机180b是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pa更靠一端侧设置的第一风机,并且是比成像部分pd更靠近成像部分pa设置的第一风机的示例。显影吸气风机180c是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pd更靠另一端侧设置的第二风机,并且是比成像部分pa更靠近成像部分pd设置的第二风机的示例。显影吸气风机180a是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pa更靠一端侧设置的第三风机,并且是比成像部分pd更靠近成像部分pa设置的第三风机的示例。显影吸气风机180d是在多个成像部分pa至pd的布置方向上

比成像部分pd更靠另一端侧设置的第四风机,并且是比成像部分pa更靠近成像部分pd设置的第四风机的示例。

[0050]

此外,左侧吸气单元124和右侧吸气单元126被支撑,使得左侧吸气单元124的显影吸气风机180a和180b以及右侧吸气单元126的显影吸气风机180c和180d分别位于前侧的两个前支撑柱185a和185b的后方。这样,用户可以操作成像设备100而无需担心风机运行噪音,因为显影吸气风机180a至180d的运行噪音被前门(170a、170b,见图3的部分(a))阻挡。换句话说,可以抑制由风机运行噪音引起的噪音。

[0051]

《吸气单元》

[0052]

参考图1并利用图5至图8的部分(b)说明作为第一吸气单元的左侧吸气单元124和作为第二吸气单元的右侧吸气单元126。如图5所示,左侧吸气单元124具有左侧主体管道174、显影吸气风机180a和180b、和侧表面管道1741。显影吸气风机180a和180b是用于冷却由第一壳体101a支撑的显影装置1a和显影装置1b的希罗科(sirocco)风机。左侧主体管道174是带有形成在内部的空间的管道,该空间连接到形成于成像设备100前侧的吸气口171a。

[0053]

显影吸气风机180a、180b和侧表面管道1741位于左侧主体管道174的左侧表面上。换句话说,连接到显影吸气风机180a和180b的连接口形成在左侧主体管道174的左侧表面上,并且根据显影吸气风机180a和180b的操作从吸气口171a吸入的外部空气穿过左侧主体管道174的内部。侧表面管道1741具有形成在内部的显影管道181a和181b。侧表面管道1741连接到显影吸气风机180a和180b,使得通过显影吸气风机180a和180b的外部空气分别通过显影管道181a和181b。

[0054]

如图8的部分(a)所示,从吸气口171a吸入的外部空气通过左侧主体管道174、显影吸气风机180a和180b、显影管道181a和181b以及内盖单元125被送到显影装置1a和1b。优选地,在从吸气口171a到左侧主体管道174的流动路径中放置过滤器(未示出),以从自吸气口171a吸入的外部空气中去除灰尘和其他颗粒。

[0055]

接下来,利用图6说明右侧吸气单元126。如图6所示,右侧吸气单元126具有右侧主体管道176、显影吸气风机180c和180d以及通道管道179。显影吸气风机180c和180d是用于将外部空气吹送至由第一壳体101a支撑的显影装置1c和1d的希罗科风机。右侧主体管道176是带有形成在内部的空间的管道,该空间连接到形成在成像设备100的右侧表面上的吸气口172a。

[0056]

显影吸气风机180c和180d设置在右侧主体管道176的右侧表面上。也就是说,右侧主体管道176具有连接到显影吸气风机180c和180d的连接口,并且响应于显影吸气风机180c和180d的操作,从吸气口172a吸入的外部空气穿过右侧主体管道176的内部。然后,通道管道179具有形成在内部的显影吸气管道181c和181d。通道管道179连接到显影吸气风机180c和180d,使得通过显影吸气风机180c和180d的外部空气分别通过显影管道181c和181d。

[0057]

如图8的部分(a)所示,从吸气口172a吸入的外部空气通过右侧主体管道176、显影吸气风机180c和180d、显影管道181c和181d以及内盖单元125被送到显影装置1c和1d。优选地,在从吸气口172a到右侧主体管道176的流动路径中放置过滤器(未示出),以从自吸气口172a吸入的外部空气中去除灰尘和其他颗粒。

[0058]

因此,在本实施例中,左侧吸气单元124和右侧吸气单元126用于将外部空气吹送至显影装置1a至1d。为了将外部空气吹送至当从前面观察时位于中心左侧的显影装置1a和1b,具有显影吸气风机180a和180b的左侧吸气单元124更靠近显影装置1a和1b位于成像设备100的第一壳体101a的左侧表面上。另外,吸气口171a形成在成像设备100的前侧、比成像设备100的中心更靠近左侧吸气单元124,用于通过显影吸气风机180a和180b吸入外部空气。也就是说,吸气口171a形成在第一壳体101a的中心的下游,该吸气口在记录材料s的进给方向上比显影吸气风机180c和180d更靠近显影吸气风机180a和180b。第二壳体101b连接到第一壳体101a的左侧表面侧。如在本实施例中,通过将吸气口171a放置在第一壳体101a的前侧表面上,可以防止来自吸气口171a的进气被第二壳体101b阻挡。

[0059]

另一方面,具有显影吸气风机180c和180d的右侧吸气单元126靠近显影装置1c和1d位于成像设备100的第一壳体101a的右侧表面上,以将外部空气吹送至从前面看时位于右侧的显影装置1c和1d。而且,为了通过显影吸气风机180c和180d吸入外部空气,吸气口172a靠近右侧吸气单元126形成在成像设备100的右侧表面上。也就是说,吸气口172a在宽度方向上偏离第一壳体101a的中心形成在成像设备100的一端。这里,吸气口172a形成在第一壳体101a的中心的上游,该吸气口在记录材料s的进给方向上比显影吸气风机180a和180b更靠近显影吸气风机180c和180d。

[0060]

《内盖单元》

[0061]

图7示出了本实施例中使用的内盖单元125,并且是内盖单元125内表面的示意图。在本实施例中,如图7所示,作为第一中继管道的柔性管183a和183b以及作为第二中继管道的柔性管183c和183d布置在内盖单元125的内表面上,作为用于传递外部空气以冷却显影装置1a至1d的中继管道。这些柔性管183a至183d例如使用束线座附接至内盖单元125的内表面。

[0062]

柔性管183a至183d例如由金属或树脂(例如,pa6(聚酰胺))制成,形成为内部中空的圆筒形,并且是在其外圆周上以预定间隔连续形成有多个凸部的波纹管形管状构件,并且是可弯曲的。当这些柔性管183a至183d弯曲时,它们被位于弯曲内侧(压缩侧)的凸部限制弯曲,使得它们难以弯曲。因此,即使柔性管183a至183d弯曲,其横截面积与弯曲之前相比也保持相同,并且可以在不改变气流量的情况下引导每单位时间的气流。

[0063]

以此方式,由于显影吸气风机180a和180b的运行而从吸气口171a吸入的外部空气通过左侧主体管道174、显影管道181a和181b、以及柔性管183a和183b流向显影装置1a和1b。另一方面,由于显影吸气风机180c和180d的运行而从吸气口172a吸入的外部空气通过右侧主体管道176、显影管道181c和181d、以及柔性管183c和183d流向显影装置1c和1d。在本实施例中,显影管道181b和柔性管183b是第一管道的示例,显影管道181c和柔性管183d是第二管道的示例。显影管道181a和柔性管183a是第三管道的示例,显影管道181d和柔性管183c是第四管道的示例。

[0064]

在本实施例中,柔性管183a至183d可以根据需要在内盖单元125的内表面侧弯曲和拉伸。换句话说,柔性管183a至183d的使用增大了有限空间内管道放置的自由度。这里所示的柔性管183a至183d的布置是一个示例,并且不限于此。

[0065]

上述柔性管183a至183d以例如横截面积为“25mm

×

20mm”且最大长度为“550mm”的矩形形状形成。当显影吸气风机180a至180d的气流量为“0.5m3/min”时,柔性管183a至183d

的压力损失为“约99pa”。如果显影吸气风机180d安装在左侧吸气单元124中以使用柔性管将外部空气送到显影装置1d,则柔性管的长度为“1100mm”且柔性管的压力损失为“约200pa”。换句话说,如果显影吸气风机180d安装在左侧吸气单元124中以向显影装置1d供应外部空气,则压力损失将是本实施例的两倍,并且显影吸气风机180d将需要具有更大功率输出的风机。然而,这样的风机将会很大且昂贵,使其难以应用。

[0066]

图8的部分(b)示出了对比例,其中显影吸气风机180a、180b和显影吸气风机180c、180db放置在位于成像设备100前侧的前支撑柱185a、185b的前方。

[0067]

在图8的部分(b)所示的对比例中,显影吸气风机180a至180d位于前支撑柱185a和185b的前方。从吸气口171a和172a吸入的外部空气经由左侧主体管道174和右侧主体管道176到达显影吸气风机180a至180d。在对比例中,外部空气可以在不经过上述本实施例中的侧表面管道1741、通道管道179(见图5和图6)以及内盖单元125(见图2)的情况下被送到显影装置1a至1d。换句话说,在对比例中无需侧表面管道1741、通道管道179以及内盖单元125。

[0068]

然而,前支撑柱185a和185b与左前门170a和右前门170b之间的距离大于本实施例(图8的部分(a)),如箭头a和b所示。换句话说,在对比例中,支撑框架前方的专用区域由于要确保用于风机的空间而增大,设备在前后方向(箭头y方向)上变大。更具体地,在设置于成像设备100的支撑框架内的进给路径的前方,专用区域增大。这使得当进给路径被对齐并连接到连接于进给方向下游的第二壳体101b和后处理器件(例如,整理器装置300)时,第一壳体101a的前盖比这些第二壳体101b和后处理器件的前盖突出得更多,这降低了外观质量。在图8的部分(b)所示的对比例中,没有设置内盖173(见图2)。不过,为了防止用户意外触碰壳体中的移动部件或电接线,通常的做法是设置内盖173。如果在对比例中设置内盖173,则专用区域相应地进一步增大。相反,如图8的部分(a)所述,本实施例防止了由于风机布置导致的专用区域增大。换句话说,防止了成像设备100在前后方向上变大。

[0069]

如上所述,在本实施例中,左侧吸气单元124靠近显影装置1a和1b位于成像设备100的左侧表面上,以将外部空气吹送至当从前方观察时位于左侧而不是中心的显影装置1a和1b。为了通过左侧吸气单元124吸入外部空气,吸气口171a形成在成像设备100左侧的前方,离左侧吸气单元124比离成像设备100的中心更近。另一方面,右侧吸气单元126靠近显影装置1c和1d位于成像设备100的右侧表面上,以将空气吹送至从前方观察时位于右侧而不是中心的显影装置1c和1d。为了通过右侧吸气单元126吸入外部空气,吸气口172a靠近右侧吸气单元126形成在成像设备100的右侧表面上。因此,用于吸入要被吹送到多个显影装置1a至1d的外部空气的吸气口被划分为形成在更靠近左侧吸气单元124一侧的吸气口171a、和形成在更靠近右侧吸气单元126一侧的吸气口172a。以此方式,由左侧吸气单元124和右侧吸气单元126吸入的外部空气通过管道以足够的气流被引导至多个显影装置1a至1d。

[0070]

[第二实施例]

[0071]

接下来,作为第二实施例,将描述充电装置2a至2d中的气流构造。在图9中,充电装置2a被用作代表性的示例。如图9所示,充电装置2a通过电晕放电来电离充电线203a周围的空气以产生离子来对感光鼓3a的表面充电。充电装置2a在电晕放电期间不仅产生离子,还产生臭氧。然而,必须收集臭氧,因为臭氧易于腐蚀例如充电装置2a的不锈钢格栅(未示

出)。因此,为了通过外部空气将臭氧送至臭氧回收过滤器219a以进行回收,将外部空气吹至充电装置2a的一次吸入管道202a和经由臭氧回收过滤器219a将空气排出至成像设备100外部的一次排出管道204a位于充电装置2a附近。

[0072]

用于将外部空气送到充电装置2a至2d的气流构造可以与上述用于将外部空气送到显影装置1a至1d的气流构造相同。因此,在上述用于将外部空气送到显影装置1a至1d的气流构造的描述中,“显影”要被理解为“充电”。换句话说,由于充电吸气风机180a和180b的运行而从吸气口171a吸入的外部空气通过左侧主体管道174、充电管道181a和181b、以及柔性管183a和183b流向充电装置2a和2b。另一方面,由于充电吸气风机180c和180d的运行而从吸气口172a吸入的外部空气通过右侧主体管道176、充电管道181c和181d、以及柔性管183c和183d流向充电装置2c和2d。在本实施例中,充电管道181b和柔性管183b是第一管道的示例,充电管道181c和柔性管183d是第二管道的示例。充电管道181a和柔性管183a是第三管道的示例,充电管道181d和柔性管183c是第四管道的示例。充电吸气风机180b是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pa更靠一端侧设置的第一风机,并且是比成像部分pd更靠近成像部分pa设置的第一风机的示例。充电吸气风机180c是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pd更靠另一端侧设置的第二风机,并且是比成像部分pa更靠近成像部分pd设置的第二风机的示例。充电吸气风机180a是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pa更靠一端侧设置的第三风机,并且是比成像部分pd更靠近成像部分pa设置的第三风机的示例。充电吸气风机180d是在多个成像部分pa至pd的布置方向上比成像部分pd更靠另一端侧设置的第四风机,并且是比成像部分pa更靠近成像部分pd设置的第四风机的示例。

[0073]

然而,如图1和图9所示,充电装置2a至2d位于显影装置1a至1d上方,因此内盖单元125中的柔性管183a至183d的布置不同。图10是示出了用于向充电装置2a至2d进气的内盖单元125的内表面侧的示意图。

[0074]

如图10所示,柔性管183a至183d布置在内盖单元125的内表面侧上,作为要吹送到充电装置2a至2d的外部空气所通过的中继管道。柔性管183a至183d使用例如束线座附接至内盖单元125的内表面。这里所示的柔性管183a至183d的布置是示例,并且不限于此。

[0075]

要吹送到充电装置2a至2d的外部空气通过的柔性管183a至183d为例如横截面积为“25mm

×

20mm”且最大长度为“500mm”的矩形形状。当充电吸气风机180a至180d的气流量为“1.0m3/min”时,柔性管183a至183d的压力损失为“约309pa”。如果充电吸气风机180d安装在左侧吸气单元124中并且柔性管用于向充电装置2d供应外部空气,则柔性管的长度为“1000mm”且柔性管的压力损失为“约618pa”。换句话说,如果充电吸气风机180d安装在左侧吸气单元124中以将外部空气送到充电装置2d,则压降将是本实施例的两倍,并且充电吸气风机180d将需要具有更高输出的风机。然而,这样的风机由于其尺寸大且成本高而难以使用。

[0076]

因此,上述第一实施例的气流构造也可以适用于将由吸气风机吸入的外部空气送到充电装置2a至2d的气流构造。因此,对于在壳体中平行安装的多个单元较大、打印速度快并且需要大量气流流到多个单元的成像设备,通过简单的构造将由吸气风机吸入的外部空气经由管道以足够的气流量引导到多个单元,可以实现与第一实施例相同的效果。

[0077]

在第一实施例中,示出了用于向显影装置1a至1d吸气的气流构造,在第二实施例

中,示出了用于向充电装置2a至2d吸气的气流构造,但可以兼设这两者。此外,流向每个装置的气流构造可以完全由管道而不是柔性管形成。

[0078]

[其他实施例]

[0079]

在上述实施例中示出了这样的示例,其中第二壳体101b(其为另一壳体)连接至第一壳体101a的左侧表面侧(见图1),该左侧表面侧是记录材料s进给方向的下游。然而,这不限于此。例如,作为另一壳体的第二壳体101b可以连接到第一壳体101a的右侧表面侧,该右侧表面侧是记录材料s进给方向的上游侧。在这种情况下,吸气口107a和吸气口171b形成在图11所示的位置处。即,如图11所示,吸气口171a形成在成像设备100的左侧表面上。另一方面,吸气口172a在成像设备100中心的右侧形成在成像设备100的前侧上。

[0080]

图12示出了在吸气口171a和吸气口172a形成在上述图11中所示的位置处时的吸气单元。如图12所示,与吸气口171a形成在成像设备100的前表面上且吸气口172a形成在成像设备100的右侧表面上的情况(见图4)相比,左侧吸气单元124和右侧吸气单元126在左侧和右侧互换。然而,如图12所示,在位于成像设备100中心左侧的吸气单元212中,显影吸气风机212a和212b以及通道管道213设置在主体管道210的左侧表面上。另一方面,在位于成像设备100的右侧而不是中心的吸气单元211中,显影吸气风机214a和214b以及通道管道215设置在主体管道214的右侧表面上。

[0081]

由于吸气单元212的气流与上述右侧吸气单元126的气流相同且吸气单元211的气流与上述左侧吸气单元124的气流相同,所以在此省略说明。此外,从这些吸气单元211和212到显影装置1a至1d的气流与上述左侧吸气单元124和右侧吸气单元126的气流相同,所以在此省略说明。

[0082]

在上述实施例中,两个吸气口形成在成像设备100的前侧表面和右侧表面上(见图3的部分(a)和部分(b))以及形成在成像设备100的前侧表面和左侧表面上(见图11),但不限于此。例如,两个吸气口可以都形成在成像设备100的前表面上。不过,在这种情况下,一个吸气口形成在成像设备100的前部的中心左侧,另一吸气口形成在成像设备100的前部的中心右侧。可选地,两个吸气口可以都形成在成像设备100的左侧表面和右侧表面上。

[0083]

在上述实施例中,四个成像部分pa、pb、pc和pd沿着中间转印带130的移动方向并排布置,但成像部分的数量不限于此,例如可以为五个或更多个。在这种情况下,如上所述以成像设备100的中心为基准将这些成像部分分为两部分:吹送由左侧吸气单元124(吸气单元211)吸入的外部空气的装置、和输送由右侧吸气单元126(吸气单元212)吸入的外部空气的装置。然后,在每个上述位置处形成两个吸气口。

[0084]

在上述实施例中,作为示例描述了将希罗科风机用作吸气风机的情况,但不限于此。轴流式风机也可以用作吸气风机。

[0085]

根据本发明,可以通过简单的构造抑制流向每个成像部分的气流不足。

[0086]

虽然已经参考示例性实施例描述了本发明,但是应当理解,本发明不限于所公开的示例性实施例。以下权利要求的范围应被给予最广泛的解释,以便涵盖所有这样的修改以及等同的结构和功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1