光学系统和具有光学系统的图像拾取装置的制作方法

1.本公开涉及一种适于数码摄像机、数码相机、广播相机、基于胶片的相机、监控相机和车载相机等的光学系统。

背景技术:

2.通常已知具有长焦距的望远型成像光学系统(望远透镜)。长焦距例如是比有效成像范围的尺寸长的焦距。一般而言,望远透镜随着焦距变长而变得更大更重。此外,特别是各种像差中的纵向色差和横向色差在聚焦期间波动。

3.日本专利公开no.2016-151664公开了一种望远透镜,其从物侧到像侧依次包括具有正折光力、负折光力和正折光力的第一透镜单元到第三透镜单元,其中第二透镜单元在从无限远处物体聚焦到短距离物体(最靠近或最接近的物体)期间向像侧移动。通过适当地设置第三透镜单元中的子单元的折光力,可以使jp 2016-151664中公开的望远透镜变轻并且令人满意地校正各种像差。

4.在jp 2016-151664中公开的望远透镜中,作为聚焦单元的第二透镜单元包括单个正透镜和单个负透镜,或者单个正透镜和两个负透镜。但是,聚焦单元具有大量透镜并且变重。此外,用于聚焦单元的驱动系统需要重的负载并且难以实现高速聚焦。

技术实现要素:

5.本公开提供了一种光学系统和具有该光学系统的图像拾取装置,它们中的每个都能够减轻聚焦单元的重量。

6.根据本公开的一个方面的光学系统从物侧到像侧依次包括具有正折光力的第一透镜单元、光圈、具有负折光力的第二透镜单元,以及具有正折光力的第三透镜单元。相邻透镜单元之间的距离在聚焦期间改变。在从无限远处物体聚焦到短距离物体期间,第二透镜单元向像侧移动。第一透镜单元包括最靠近物体的正透镜和两个或更多个负透镜。第二透镜单元由单个负透镜组成。满足以下条件表达式:

7.0.2《ld1/ld《0.4

8.bf/f《0.25

9.其中ld1是光轴上从第一透镜单元的最靠近物体的透镜表面到第一透镜单元的最靠近像平面的透镜表面的距离,ld是光轴上从第一透镜单元的最靠近物体的透镜表面到像平面的距离,f是光学系统的焦距,并且bf是光学系统在聚焦到无限远处物体上时的后焦距。

10.根据本公开的另一方面的图像拾取装置包括上述光学系统,以及被配置为接收由该光学系统形成的图像的图像传感器。

11.本公开的其它特征将从以下参考附图对示例性实施例的描述中变得清楚。

附图说明

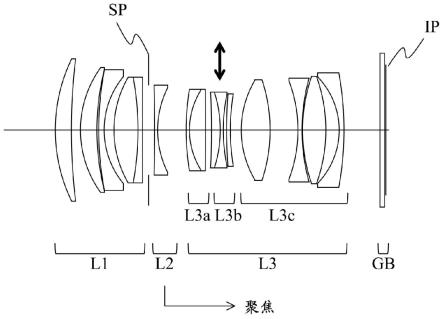

12.图1是根据示例1的成像光学系统在无限远处物体上处于对焦状态时的截面图。

13.图2a和图2b是根据示例1在无限远处物体和短距离物体上处于对焦状态时的像差图。

14.图3是根据示例2的成像光学系统在无限远处物体上处于对焦状态时的截面图。

15.图4a和图4b是根据示例2在无限远处物体和短距离物体上处于对焦状态时的像差图。

16.图5是根据示例3的成像光学系统在无限远处物体上处于对焦状态时的截面图。

17.图6a和图6b是根据示例3在无限远处物体和短距离物体上处于对焦状态时的像差图。

18.图7是根据示例4的成像光学系统在无限远处物体上处于对焦状态时的截面图。

19.图8a和图8b是根据示例4在无限远处物体和短距离物体上处于对焦状态时的像差图。

20.图9是图像拾取装置的示意图。

具体实施方式

21.现在参考附图,将给出根据本公开的实施例的详细描述。相应图中的对应元件将由相同的附图标记表示,并且将省略对其的重复描述。

22.图1、图3、图5和图7是根据示例1至示例4的成像光学系统(光学系统)在无限远处物体上处于对焦状态的截面图。根据各个示例的成像光学系统是用于诸如数码摄像机、数码相机、广播相机、基于胶片的相机、监控相机和车载相机之类的图像拾取装置的光学系统。

23.在各个截面图中,左侧是物侧,右侧是像侧。根据各个示例的光学系统包括多个透镜单元。在本说明书中,透镜单元是在聚焦期间整体移动或静止的一组透镜。即,在根据各个示例的成像光学系统中,相邻透镜单元之间的距离在聚焦期间改变。透镜单元可以包括一个或多个透镜。

24.根据各个示例的成像光学系统从物侧到像侧依次包括具有正折光力的第一透镜单元l1、光圈(孔径光阑)sp、具有负折光力的第二透镜单元l2,以及具有正折光力的第三透镜单元l3。

25.ip表示像平面,并且当根据各个示例的成像光学系统用作数码相机或数码摄像机的成像光学系统时,诸如ccd传感器或cmos传感器之类的固态图像传感器(光电转换元件)的成像平面放置在像平面ip上。当根据各个示例的成像光学系统用作基于胶片的相机的成像光学系统时,与胶片平面对应的感光平面放置在像平面ip上。gb表示部署在像平面ip的物侧的滤光器。

26.各个截面图中所示的箭头指示在从无限远处物体聚焦到短距离物体期间透镜单元(聚焦单元)的移动方向。在根据各个示例的成像光学系统中,作为聚焦单元的第二透镜单元l2在从无限远处物体聚焦到短距离物体期间向像侧移动。

27.图2a、图2b、图4a、图4b、图6a、图6b、图8a和图8b是根据示例1至示例4的成像光学系统的像差图。在各个像差图中,图2a、图4a、图6a和图8a是聚焦在无限远处物体上时的像

差图,而图2b、图4b、图6b和图8b是聚焦在短距离物体上时的像差图。

28.在球面像差图中,fno表示f数并指示针对d线(波长587.6nm)和g线(波长435.8nm)的球面像差量。在像散图中,s指示弧矢像平面中的像散量,并且m指示子午像平面中的像散量。畸变图例示针对d线的畸变量。色差图例示针对g线的色差量。ω是成像的半视角(度)。

29.接下来描述根据各个示例的成像光学系统的特征配置。

30.成像光学系统的最靠近物体的透镜是正透镜。即,第一透镜单元l1包括最靠近物体的正透镜。由此,可以增强光线在最靠近物体的透镜上的会聚效果,并且可以减小入射到位于最靠近物体的透镜的像侧的透镜上的光束的直径,使得光学系统可以具有小直径和轻重量。

31.第一透镜单元l1包括两个或更多个负透镜。这种配置可以令人满意地校正色差,特别是纵向色差。

32.第二透镜单元l2由单个负透镜组成。这种配置可以减少作为聚焦单元的第二透镜单元l2的重量。

33.第二透镜单元l2与光圈sp的像侧相邻。这种配置可以减少作为聚焦单元的第二透镜单元l2的重量,并且抑制聚焦期间横向色差的波动。

34.根据各个示例的成像光学系统满足以下条件表达式(1)和(2)。

35.0.2《ld1/ld《0.4(1)

36.bf/f《0.25(2)

37.在此,ld1表示光轴上从第一透镜单元l1的最靠近物体的透镜表面到第一透镜单元l1的最靠近像平面的透镜表面的距离。ld表示光轴上从第一透镜单元l1的最靠近物体的透镜表面到像平面的距离(下文中的全透镜长度)。f是成像光学系统的焦距。bf是成像光学系统在无限远处物体上处于对焦状态时的后焦距(光轴上从成像光学系统的最靠近像平面的透镜表面到像平面的距离,用空气等效长度来表达)。

38.条件表达式(1)定义光轴上从第一透镜单元l1的最靠近物体的透镜表面到第一透镜单元l1的最靠近像平面的透镜表面的距离ld1与总透镜长度ld的比率。如果该值低于条件表达式(1)的下限,那么可以容易地减少成像光学系统的重量,但是难以校正球面像差和纵向色差。如果该值高于条件表达式(1)的上限,那么从像差校正的观点来看是有利的,但是变得难以减少成像光学系统的重量。

39.条件表达式(2)定义了后焦距bf与成像光学系统的焦距f之间的比率。如果该值高于条件表达式(2)的上限,那么总透镜长度变长。

40.由于这种配置,根据各个示例的成像光学系统可以减少聚焦单元的重量。聚焦单元的驱动系统可以具有更小的负载,并且可以提高聚焦速度。根据各个示例的成像光学系统可以减少重量并且令人满意地校正各种像差。

41.即使是包括四个或更多个透镜单元的配置也可以通过满足上述表达式来提供类似的效果。

42.条件表达式(1)和(2)的数值范围可以被替换为以下条件表达式(1a)和(2a)的数值范围。

43.0.23《ld1/ld《0.35(1a)

44.bf/f《0.2(2a)

45.条件式(1)和(2)的数值范围可以被替换为以下条件式(1b)和(2b)的数值范围。

46.0.26《ld1/ld《0.35(1b)

47.bf/f《0.17(2b)

48.接下来描述在根据各个示例的成像光学系统中可以满足的配置。

49.第三透镜单元l3从物侧到像侧依次由具有正折光力的第一子单元l3a、具有负折光力的第二子单元l3b和具有正折光力的第三子单元l3c组成。作为图像稳定单元的第二子单元l3b可以在图像稳定期间在包括与光轴正交的方向上的分量的方向上移动(校正由成像光学系统的抖动造成的图像位置波动等)。

50.接下来描述根据各个示例的成像光学系统可以满足的条件。根据各个示例的成像光学系统可以满足以下条件表达式(3)至(7)中的一个或多个。

[0051][0052]

在此,f1是第一透镜单元l1的焦距。f2是第二透镜单元l2的焦距。f3是第三透镜单元l3的焦距。νdg1是成像光学系统的最靠近物体的透镜(正透镜)的阿贝数。

[0053]

条件表达式(3)定义了总透镜长度ld与成像光学系统的焦距f之间的比率。在满足条件表达式(3)的情况下,成像光学系统可以被认为是具有长焦距的成像光学系统。根据各个示例的成像光学系统可以是中型望远透镜至望远透镜,并且如果该值高于条件表达式(3)的上限,那么成像光学系统被认为是具有短焦距的透镜。

[0054]

条件表达式(4)定义了第一透镜单元l1的焦距f1与成像光学系统的焦距f之间的比率。如果该值低于条件式(4)的下限,那么第一透镜单元l1的折光力变大,这有利于缩短总透镜长度,但变得难以校正球面像差和纵向色差。当该值高于条件表达式(4)的上限时,第一透镜单元l1的折光力变小并且总透镜长度变长。

[0055]

条件表达式(5)定义了第二透镜单元l2的焦距f2与成像光学系统的焦距f之间的比率。当该值低于条件表达式(5)的下限时,第二透镜单元l2的折光力变小,使得第二透镜单元l2的聚焦灵敏度(相对于聚焦单元的移动量的焦点移动量)变得更小。总透镜长度变长。当该值高于条件表达式(5)的上限时,第二透镜单元l2的折光力变大,使得第二透镜单元l2的聚焦灵敏度变大,并且难以满足聚焦期间的光学性能。

[0056]

条件表达式(6)定义了第三透镜单元l3的焦距f3与成像光学系统的焦距f之间的比率。如果该值低于条件表达式(6)的下限,那么第三透镜单元l3的折光力变大,这有利于缩短总透镜长度,但变得难以校正横向色差。当该值高于条件表达式(6)的上限时,第三透镜单元l3的折光力变小并且总透镜长度变长。

[0057]

条件表达式(7)定义了成像光学系统的最靠近物体的透镜的阿贝数νdg1。如果该值低于条件表达式(7)的下限,那么在成像光学系统的最靠近物体的透镜中过度生成色差。如果该值高于条件表达式(7)的上限,那么在成像光学系统的最靠近物体的透镜中生成的

色差变得不充分。

[0058]

条件表达式(3)至条件表达式(7)的数值范围可以被替换为以下条件表达式(3a)至(7a)的数值范围。

[0059][0060]

条件表达式(3)至条件表达式(7)的数值范围可以被替换为以下条件表达式(3b)至(7b)的数值范围。

[0061][0062]

接下来描述分别与示例1至示例4对应的数值示例1至数值示例4。

[0063]

在根据各个数值示例的表面数据中,r表示各个光学表面的曲率半径,并且d(mm)表示第m个表面和第(m+1)个表面之间的轴上距离(光轴上的距离),其中m是从光入射侧算起的表面编号。nd表示光学元件的针对d线的折射率,并且νd表示光学元件的阿贝数。某种材料的阿贝数νd计算如下:

[0064]

νd=(nd-1)/(nf-nc)

[0065]

其中nd、nf和nc是针对d线(587.6nm)、f线(486.1nm)和c线(656.3nm)的夫琅和费线(fraunhofer line)的折射率。

[0066]

在各个数值示例中,d、焦距(mm)、f数和半视角(度)中的每一个都具有当根据各个示例的成像光学系统聚焦在无限远处物体上时的值。“后焦距”是光轴上从最后透镜表面(最靠近像平面的透镜表面)到近轴像平面的以空气等效长度计的距离。“总透镜长度”是通过将后焦距加上光轴上从成像光学系统的最前表面(最靠近物体的透镜表面)到最后表面的距离而获得的长度。“透镜单元”可以包括一个或多个透镜。

[0067]

数值示例1

[0068]

单位:mm

[0069]

表面数据

[0070][0071][0072][0073][0074]

透镜单元数据

[0075]

数值示例2

[0076]

单位:mm

[0077]

表面数据

[0078]

[0079][0080][0081]

透镜单元数据

[0082]

数值示例3

[0083]

单位:mm

[0084]

表面数据

[0085][0086][0087]

透镜单元数据

[0088]

数值示例4

[0089]

单位:mm

[0090]

表面数据

[0091]

[0092][0093][0094]

透镜单元数据

[0095][0096]

下面的表1总结了各个数值示例中的各种值。

[0097]

表1

[0098]

ꢀꢀ

示例1示例2示例3示例4 f85.40101.78131.00148.00 fno1.851.851.851.85 ld109.49123.44146.99159.49 ld129.0333.2445.2755.68 bf13.3913.3913.6414.69 f163.2776.5485.68101.56 f2-49.44-58.48-63.01-68.45 f370.2382.26111.55110.87表达式1ld1/ld0.2650.2690.3080.349表达式2bf/f0.1570.1320.1040.099表达式3ld/f1.281.211.121.08表达式4f1/f0.7410.7520.6540.686表达式5f2/f-0.579-0.575-0.481-0.463表达式6f3/f0.8220.8080.8520.749表达式7v dg120.923.820.923.8

[0099]

图像拾取装置

[0100]

现在参考图9,将描述使用根据各个示例的成像光学系统的数码相机(图像拾取装置)的示例。在图9中,附图标记10表示相机主体,并且附图标记11表示示例1至示例4中描述的任何成像光学系统。附图标记12表示诸如ccd传感器或cmos传感器之类的固体图像传感器(光电转换元件),其内置在相机主体10中并且接收由成像光学系统11形成的光学图像并执行光电转换。相机主体10可以是具有快速转向镜(quick turn mirror)的所谓单反相机(single-lens reflex camera),或者是不具有快速转向镜的所谓无反光镜(非反射)相机。

[0101]

以这种方式将根据各个示例的成像光学系统应用于诸如数码相机之类的图像拾

取装置可以提供具有小透镜的图像拾取装置。

[0102]

各个示例可以提供光学系统和具有光学系统的图像拾取装置,其中每个都可以减少聚焦单元的重量。

[0103]

虽然已经参考示例性实施例描述了本公开,但是应该理解的是,本公开不限于所公开的示例性实施例。所附权利要求的范围应被赋予最广泛的解释,以便涵盖所有此类修改以及等同的效结构和功能。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1