光学成像系统的制作方法

本技术涉及光学元件领域,具体地,涉及一种光学成像系统。

背景技术:

1、随着半导体行业的高速发展,半导体工艺的进步促使电子感光元件的性能快速提升。同时,随着智能设备的逐渐普及,人们对摄像镜头的要求越来越高,不仅要有优质的成像效果,而且追求外观上的美感。目前,屏下摄影技术被广泛采用,在增加屏占比的同时可提升外观美感。但是,屏下摄像头会导致设备正面的屏幕不完整,依然影响着设备的外观,故摄像镜头需要朝着小头部的趋势发展。小头部意味着摄像镜头头部外径更小,使得屏占比更大,对设备外观的影响更小,而减小镜头头部尺寸的同时,还要保证较高的成像效果,给镜头制造厂商带来了巨大挑战。

2、因此,设计一款兼具小型化、小头部以及成像质量良好的光学成像系统,是本领域设计者重点研究课题之一。

技术实现思路

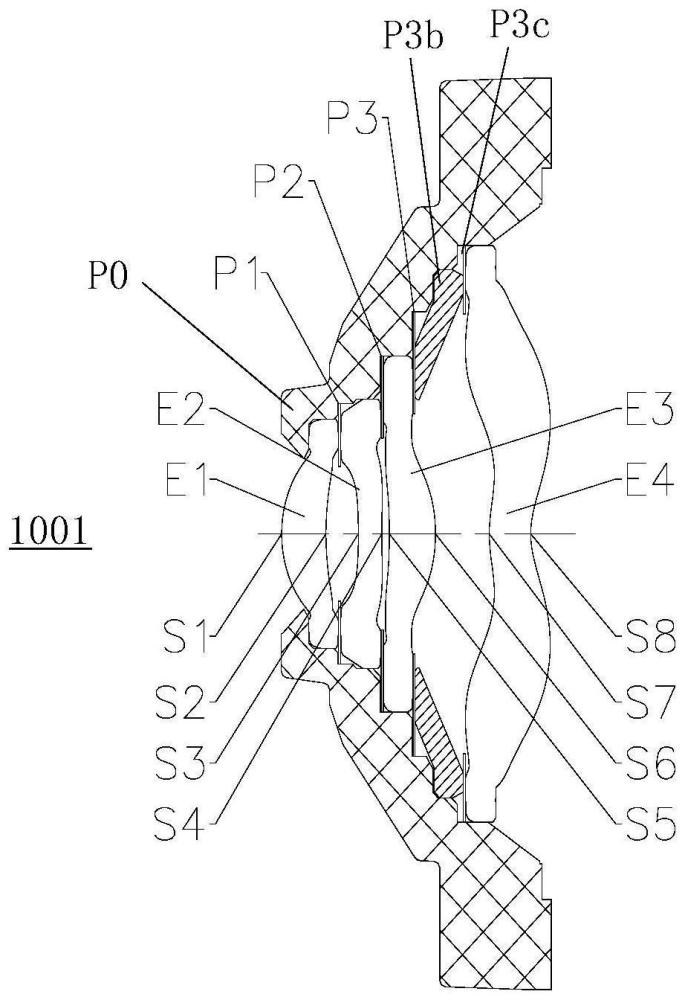

1、本技术的一方面提供了这样一种光学成像系统,该光学成像系统包括:透镜组,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜以及第四透镜;多个间隔元件,包括至少四个间隔元件;以及镜筒,用于容纳透镜组和多个间隔元件,其中,第一透镜的有效焦距的符号为正,且小于具有正光焦距的其他透镜的有效焦距,第二透镜的物侧面的曲率半径小于零;镜筒包括靠近物侧的物端面、靠近像侧的像端面、外壁以及内壁;镜筒靠近像侧的像端面的内径d0m、镜筒靠近物侧的物端面的外径d0s与第一透镜的物侧面到第四透镜的像侧面在光轴上的距离td满足:1.0<(d0m-d0s)/td<2.0。

2、在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的有效径的表面至镜筒靠近像侧的像端面沿光轴方向的距离由第一透镜的物侧面的有效径的表面的中心至边缘逐步减小。

3、在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径r1、第一透镜的像侧面的曲率半径r2与第二透镜的物侧面的曲率半径r3满足:r2/r1>0以及r2/r3<0。

4、在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r5、第三透镜的像侧面的曲率半径r6与第一透镜的像侧面的曲率半径r2满足:r5/r6>0以及r5/r2<0。

5、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件;其中,第一间隔元件包括靠近物侧的物侧面、靠近像侧的像侧面、平行于光轴的内径面以及平行于光轴的外径面。

6、在一个实施方式中,镜筒的内壁具有靠近物侧且与光轴平行的第一平行面,第一间隔元件的外径面与镜筒的第一平行面相接触。

7、在一个实施方式中,镜筒的内壁具有靠近物侧且与光轴平行的第一平行面,第一间隔元件的外径面与镜筒的内壁的第一平行面在垂直于光轴方向具有间隔。

8、在一个实施方式中,镜筒的内壁具有靠近物侧且与光轴平行的第一平行面,第一间隔元件的外径面与镜筒的内壁的第一平行面在垂直于光轴方向的间隔距离hp1满足:0mm≤hp1<0.5mm。

9、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件以及置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件;其中,第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔t12、第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔t23、第二透镜在光轴上的中心厚度ct2、镜筒靠近物侧的物端面至第一间隔元件的物侧面沿光轴方向的间隔距离ep01与第一间隔元件与第二间隔元件沿光轴方向的间隔距离ep12满足:0<(t12+ct2+t23)/(ep01+ep12)<1.0。

10、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件以及置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件;其中,第一间隔元件的物侧面的内径d1s、第二间隔元件的物侧面的内径d2s、第一透镜的像侧面的曲率半径r2与第二透镜的物侧面的曲率半径r3满足:|d1s/r2+d2s/r3|<1.0。

11、在一个实施方式中,镜筒面向物侧的前端部分的最小内径ds与光学成像系统的最大视场角fov满足:ds/tan(fov/2)<1.5mm。

12、在一个实施方式中,镜筒的外壁具有靠近物侧的垂直于光轴的第一垂直面;其中,镜筒靠近物侧的物端面至第一垂直面的距离h1与镜筒沿光轴方向的高度l满足:h1/l<0.5。

13、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件;其中,第一透镜的最大外径d1、第一间隔元件的物侧面的外径d1s、第一透镜在光轴上的中心厚度ct1与第一间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp1满足:-1.0<(d1-d1s)/(ct1+cp1)<2.0。

14、在一个实施方式中,多个间隔元件中的置于第三透镜的像侧面至镜筒靠近像侧的像端面之间的至少一个间隔元件沿光轴方向的最大厚度大于0.1mm。

15、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件以及置于第三透镜的像侧面且与第三透镜至少部分接触的第三间隔元件;其中,第二透镜的折射率n2、第三透镜的折射率n3、第二间隔元件的物侧面的外径d2s、第三间隔元件的物侧面的外径d3s、第二间隔元件与第三间隔元件沿光轴方向的间隔距离ep23满足:1.0<(n2/d2s+n3/d3s)/ep23<6.0。

16、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件以及置于第三透镜的像侧面且与第三透镜至少部分接触的第三间隔元件;其中,第二透镜的色散系数v2、第三透镜的色散系数v3、第二间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp2与第三间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp3满足:0<(v2/cp2)/(v3/cp3)<4.0。

17、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第三透镜的像侧面且与第三透镜至少部分接触的第三间隔元件;其中,第三间隔元件的物侧面的内径d3s,第三间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp3、第三透镜的像侧面的曲率半径r6、第四透镜的物侧面的曲率半径r7、第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔t34满足:-25.0<(d3s/cp3)/(r6-r7)×t34<0。

18、本技术的另一方面还提供了这样一种光学成像系统,该光学成像系统包括:透镜组,沿着光轴由物侧至像侧依序包括:第一透镜、第二透镜、第三透镜以及第四透镜;多个间隔元件,包括至少四个间隔元件;以及镜筒,用于容纳透镜组和多个间隔元件;第一透镜的物侧面的有效径的表面至镜筒靠近像侧的像端面沿光轴方向的距离由第一透镜的物侧面的有效径的表面的中心至边缘逐步减小;第一透镜的有效焦距的符号为正,且小于具有正光焦距的其他透镜的有效焦距,第二透镜的物侧面的曲率半径小于零;以及第一透镜和第二透镜在光轴上的空气间隔t12、第二透镜和第三透镜在光轴上的空气间隔t23、第二透镜在光轴上的中心厚度ct2、镜筒靠近物侧的物端面至第一间隔元件的物侧面沿光轴方向的间隔距离ep01与第一间隔元件与第二间隔元件沿光轴方向的间隔距离ep12满足:0<(t12+ct2+t23)/(ep01+ep12)<1.0。

19、在一个实施方式中,镜筒靠近像侧的像端面的内径d0m、镜筒靠近物侧的物端面的外径d0s与第一透镜的物侧面到第四透镜的像侧面在光轴上的距离td满足:1.0<(d0m-d0s)/td<2.0。

20、在一个实施方式中,第一透镜的物侧面的曲率半径r1、第一透镜的像侧面的曲率半径r2与第二透镜的物侧面的曲率半径r3满足:r2/r1>0以及r2/r3<0。

21、在一个实施方式中,第三透镜的物侧面的曲率半径r5、第三透镜的像侧面的曲率半径r6与第一透镜的像侧面的曲率半径r2满足:r5/r6>0以及r5/r2<0。

22、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件;其中,第一间隔元件包括靠近物侧的物侧面、靠近像侧的像侧面、平行于光轴的内径面以及平行于光轴的外径面。

23、在一个实施方式中,镜筒的内壁具有靠近物侧且与光轴平行的第一平行面,第一间隔元件的外径面与镜筒的第一平行面相接触。

24、在一个实施方式中,镜筒的内壁具有靠近物侧且与光轴平行的第一平行面,第一间隔元件的外径面与镜筒的内壁的第一平行面在垂直于光轴方向具有间隔。

25、在一个实施方式中,镜筒的内壁具有靠近物侧且与光轴平行的第一平行面,第一间隔元件的外径面与镜筒的内壁的第一平行面在垂直于光轴方向的间隔距离hp1满足:0mm≤hp1<0.5mm。

26、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件以及置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件;其中,第一间隔元件的物侧面的内径d1s、第二间隔元件的物侧面的内径d2s、第一透镜的像侧面的曲率半径r2与第二透镜的物侧面的曲率半径r3满足:|d1s/r2+d2s/r3|<1.0。

27、在一个实施方式中,镜筒面向物侧的前端部分的最小内径ds与光学成像系统的最大视场角fov满足:ds/tan(fov/2)<1.5mm。

28、在一个实施方式中,镜筒的外壁具有靠近物侧的垂直于光轴的第一垂直面;其中,镜筒靠近物侧的物端面至第一垂直面的距离h1与镜筒沿光轴方向的高度l满足:h1/l<0.5。在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第一透镜的像侧面且与第一透镜至少部分接触的第一间隔元件;其中,第一透镜的最大外径d1、第一间隔元件的物侧面的外径d1s、第一透镜在光轴上的中心厚度ct1与第一间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp1满足:-1.0<(d1-d1s)/(ct1+cp1)<2.0。

29、在一个实施方式中,多个间隔元件中的置于第三透镜的像侧面至镜筒靠近像侧的像端面之间的至少一个间隔元件沿光轴方向的最大厚度大于0.1mm。

30、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件以及置于第三透镜的像侧面且与第三透镜至少部分接触的第三间隔元件;其中,第二透镜的折射率n2、第三透镜的折射率n3、第二间隔元件的物侧面的外径d2s、第三间隔元件的物侧面的外径d3s、第二间隔元件与第三间隔元件沿光轴方向的间隔距离ep23满足:1.0<(n2/d2s+n3/d3s)/ep23<6.0。

31、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第二透镜的像侧面且与第二透镜至少部分接触的第二间隔元件以及置于第三透镜的像侧面且与第三透镜至少部分接触的第三间隔元件;其中,第二透镜的色散系数v2、第三透镜的色散系数v3、第二间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp2与第三间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp3满足:0<(v2/cp2)/(v3/cp3)<4.0。

32、在一个实施方式中,多个间隔元件包括置于第三透镜的像侧面且与第三透镜至少部分接触的第三间隔元件;其中,第三间隔元件的物侧面的内径d3s,第三间隔元件沿光轴方向的最大厚度cp3、第三透镜的像侧面的曲率半径r6、第四透镜的物侧面的曲率半径r7、第三透镜和第四透镜在光轴上的空气间隔t34满足:-25.0<(d3s/cp3)/(r6-r7)×t34<0。

33、本技术提供的光学成像系统包括多个透镜、多个间隔元件以及镜筒,通过控制第一透镜的焦距及第二透镜的物侧面的曲率,有利于光学成像系统的各视场光线的汇聚,减少光学成像系统的前端光学产生的像差,同时也有助于透镜前端尺寸更小;在镜头沿光轴方向的高度确定的情况下,控制第一透镜的物侧面到最后一个透镜的像侧面的轴上距离以及镜头端面的尺寸,实现小头部的设计的同时保证了组立稳定性和透镜同轴度,有利于镜头的屏占比更小,使镜头对装载设备的外观影响更小,在保证镜头光学性能的条件下,使装载设备上的镜头更不可见,更加美观。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!