一种光模块的制作方法

1.本技术涉及通信技术领域,尤其涉及一种光模块。

背景技术:

2.随着云计算、移动互联网、视频等新型业务和应用模式发展,光通信技术的发展进步变的愈加重要。而在光通信技术中,光模块是实现光电信号相互转换的工具,是光通信设备中的关键器件之一,并且随着光通信技术发展的需求光模块的传输速率不断提高。

3.随着速率的逐渐升高,光模块内部信号频率逐步增强,其产生的电磁辐射也越来越多,对周围电路的干扰更加强烈。

技术实现要素:

4.本技术提供了一种光模块,以提高光模块电磁屏蔽效果。

5.为了解决上述技术问题,本技术实施例公开了如下技术方案:

6.本技术实施例公开了一种光模块,包括:上壳体;

7.下壳体,与所述上壳体盖合形成包裹腔体;

8.电路板,设置于所述包裹腔体内,包括:

9.数据处理芯片,位于所述电路板的表面;

10.光发射器件;

11.第一信号线,位于所述电路板的上表面,其一端与所述数据处理芯片连接,另一端与所述光发射器件连接;

12.第一接地线,位于所述电路板的上表面,且位于所述第一信号线的一侧;

13.第二接地线,位于所述电路板的上表面,且位于所述第一信号线的另一侧;

14.屏蔽罩,设置于所述电路板上方,为电磁屏蔽构件,包括:

15.第一支臂,设置于所述第一接地线的上方;

16.第二支臂,设置于所述第二接地线的上方;

17.顶板,位于所述第一支臂与所述第二支臂的上方;

18.所述屏蔽罩在所述电路板的投影覆盖所述第一信号线。

19.本技术的有益效果:

20.本技术公开了一种光模块,包括:下壳体与上壳体盖合形成的包裹腔体,和设置于所述包裹腔体内的电路板。电路板包括:数据处理芯片和光发射器件;第一信号线,位于电路板的上表面,其一端与数据处理芯片连接,另一端与光发射器件连接;第一信号线的两侧分别设置第一接地线和第二接地线。电路板上方设置有屏蔽罩,包括:第一支臂,设置于所述第一接地线的上方;第二支臂,设置于所述第二接地线的上方;顶板,位于所述第一支臂与所述第二支臂的上方;屏蔽罩在电路板的投影覆盖第一信号线。屏蔽罩在电路板上方,对第一信号线进行围合并接地设置,对第一信号线产生的电磁辐射提供回流路径,减少电磁辐射的逸散,提高了光模块的电磁屏蔽效果。

附图说明

21.为了更清楚地说明本公开中的技术方案,下面将对本公开一些实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本公开的一些实施例的附图,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。此外,以下描述中的附图可以视作示意图,并非对本公开实施例所涉及的产品的实际尺寸、方法的实际流程、信号的实际时序等的限制。

22.图1为根据一些实施例的一种光通信系统的连接关系图;

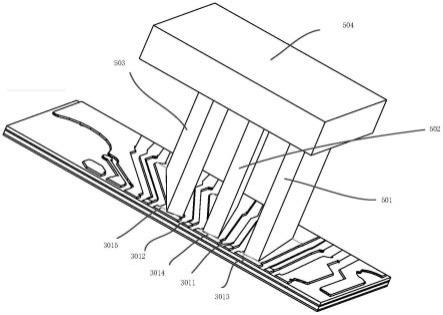

23.图2为根据一些实施例的一种光网络终端的结构图;

24.图3为根据一些实施例的一种光模块的结构图;

25.图4为根据一些实施例的一种光模块的分解图;

26.图5为本技术实施例提供的一种光发射器件的分解结构示意图;

27.图6为根据示例示出的一种电路板结构示意图;

28.图7为本技术示例的一种信号线局部剖面示意图;

29.图8为本技术示例的一种电路板的第一信号线的电磁辐射示意图;

30.图9为本技术示例的一种电路板的电路结构示意图;

31.图10为本技术示例的一种光模块局部的电路剖面示意图;

32.图11为本技术示例的一种光模块局部的电路剖面示意图二;

33.图12为本技术示例的一种电路板的上表面结构示意图二;

34.图13为本技术示例的不同情况下的信号线的近端信号串扰示意图;

35.图14为本技术示例的不同情况下的信号线的近端信号串扰示意图。

具体实施方式

36.下面将结合附图,对本公开一些实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开所提供的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。

37.光通信系统中,使用光信号携带待传输的信息,并使携带有信息的光信号通过光纤或光波导等信息传输设备传输至计算机等信息处理设备,以完成信息的传输。由于光通过光纤或光波导传输时具有无源传输特性,因此可以实现低成本、低损耗的信息传输。此外,光纤或光波导等信息传输设备传输的信号是光信号,而计算机等信息处理设备能够识别和处理的信号是电信号,因此为了在光纤或光波导等信息传输设备与计算机等信息处理设备之间建立信息连接,需要实现电信号与光信号的相互转换。

38.光模块在光通信技术领域中实现上述光信号与电信号的相互转换功能。光模块包括光口和电口,光模块通过光口实现与光纤或光波导等信息传输设备的光通信,通过电口实现与光网络终端(例如,光猫)之间的电连接,电连接主要用于供电、i2c信号传输、数据信息传输以及接地等;光网络终端通过网线或无线保真技术(wi-fi)将电信号传输给计算机等信息处理设备。

39.图1为光通信系统的连接关系图。如图1所示,光通信系统包括远端服务器1000、本地信息处理设备2000、光网络终端100、光模块200、光纤101及网线103。

40.光纤101的一端连接远端服务器1000,另一端通过光模块200与光网络终端100连

接。光纤本身可支持远距离信号传输,例如数千米(6千米至8千米)的信号传输,在此基础上如果使用中继器,则理论上可以实现无限距离传输。因此在通常的光通信系统中,远端服务器1000与光网络终端100之间的距离通常可达到数千米、数十千米或数百千米。

41.网线103的一端连接本地信息处理设备2000,另一端连接光网络终端100。本地信息处理设备2000可以为以下设备中的任一种或几种:路由器、交换机、计算机、手机、平板电脑、电视机等。

42.远端服务器1000与光网络终端100之间的物理距离大于本地信息处理设备2000与光网络终端100之间的物理距离。本地信息处理设备2000与远端服务器1000之间的连接由光纤101与网线103完成;而光纤101与网线103之间的连接由光模块200和光网络终端100完成。

43.光模块200包括光口和电口,光口被配置为接入光纤101,从而使得光模块200与光纤101建立双向的光信号连接;电口被配置为接入光网络终端100中,从而使得光模块200与光网络终端100建立双向的电信号连接。光模块200实现光信号与电信号的相互转换,从而使得光纤101与光网络终端100之间建立信息连接。示例地,来自光纤101的光信号由光模块200转换为电信号后输入至光网络终端100中,来自光网络终端100的电信号由光模块200转换为光信号输入至光纤101中。由于光模块200是实现光信号与电信号相互转换的工具,不具有处理数据的功能,在上述光电转换过程中,信息并未发生变化。

44.光网络终端100包括大致呈长方体的壳体(housing),以及设置在壳体上的光模块接口102和网线接口104。光模块接口102被配置为接入光模块200,从而使得光网络终端100与光模块200建立双向的电信号连接;网线接口104被配置为接入网线103,从而使得光网络终端100与网线103建立双向的电信号连接。光模块200与网线103之间通过光网络终端100建立连接。示例地,光网络终端100将来自光模块200的电信号传递给网线103,将来自网线103的电信号传递给光模块200,因此光网络终端100作为光模块200的上位机,可以监控光模块200的工作。光模块200的上位机除光网络终端100之外还可以包括光线路终端(optical line terminal,olt)等。

45.远端服务器1000通过光纤101、光模块200、光网络终端100及网线103,与本地信息处理设备2000之间建立了双向的信号传递通道。

46.图2为光网络终端的结构图,为了清楚地显示光模块200与光网络终端100的连接关系,图2仅示出了光网络终端100的与光模块200相关的结构。如图2所示,光网络终端100还包括设置于壳体内的电路板105,设置在电路板105表面的笼子106,设置在笼子106上的散热器107,以及设置在笼子106内部的电连接器。电连接器被配置为接入光模块200的电口;散热器107具有增大散热面积的翅片等凸起部。

47.光模块200插入光网络终端100的笼子106中,由笼子106固定光模块200,光模块200产生的热量传导给笼子106,然后通过散热器107进行扩散。光模块200插入笼子106中后,光模块200的电口与笼子106内部的电连接器连接,从而光模块200与光网络终端100建议双向的电信号连接。此外,光模块200的光口与光纤101连接,从而光模块200与光纤101建立双向的光信号连接。

48.图3为根据一些实施例的一种光模块的结构图。如图3所示,光模块200包括壳体(shell),设置于壳体内的电路板300及光收发组件400。

49.壳体包括上壳体201和下壳体202,上壳体201盖合在下壳体202上,以形成具有两个开口的上述壳体;壳体的外轮廓一般呈现方形体。

50.在本公开的一些实施例中,下壳体202包括底板2021以及位于底板2021两侧、与底板2021垂直设置的两个下侧板2022;上壳体201包括盖板2011,盖板2011盖合在下壳体202的两个下侧板2022上,以形成上述壳体。

51.在一些实施例中,下壳体202包括底板2021以及位于底板2021两侧、与底板2021垂直设置的两个下侧板2022;上壳体201包括盖板2011以及位于盖板2011两侧、与盖板2011垂直设置的两个上侧板,由两个上侧板与两个下侧板2022结合,以实现上壳体201盖合在下壳体202上。

52.两个开口204和205的连线所在的方向可以与光模块200的长度方向一致,也可以与光模块200的长度方向不一致。例如,开口204位于光模块200的端部(图3的右端),开口205也位于光模块200的端部(图3的左端)。或者,开口204位于光模块200的端部,而开口205则位于光模块200的侧部。开口204为电口,电路板300的金手指从电口204伸出,插入上位机(例如,光网络终端100)中;开口205为光口,被配置为接入外部光纤101,以使外部光纤101连接光模块200内部的光收发组件400。

53.采用上壳体201、下壳体202结合的装配方式,便于将电路板300、光收发组件400等器件安装到壳体中,由上壳体201、下壳体202对这些器件形成封装保护。此外,在装配电路板300和光收发组件400等器件时,便于这些器件的定位部件、散热部件以及电磁屏蔽部件的部署,有利于自动化地实施生产。

54.在一些实施例中,上壳体201及下壳体202一般采用金属材料制成,利于实现电磁屏蔽以及散热。

55.在一些实施例中,光模块200还包括位于其壳体外部的解锁部件,解锁部件被配置为实现光模块200与上位机之间的固定连接,或解除光模块200与上位机之间的固定连接。

56.示例地,解锁部件位于下壳体202的两个下侧板的外壁上,具有与上位机笼子(例如,光网络终端100的笼子106)匹配的卡合部件。当光模块200插入上位机的笼子里,由解锁部件的卡合部件将光模块200固定在上位机的笼子里;拉动解锁部件时,解锁部件的卡合部件随之移动,进而改变卡合部件与上位机的连接关系,以解除光模块200与上位机的卡合关系,从而可以将光模块200从上位机的笼子里抽出。

57.电路板300包括电路走线、电子元件及芯片,通过电路走线将电子元件和芯片按照电路设计连接在一起,以实现供电、电信号传输及接地等功能。电子元件例如包括电容、电阻、三极管、金属氧化物半导体场效应管(metal-oxide-semiconductor field-effect transistor,mosfet)。芯片例如包括微控制单元(microcontroller unit,mcu)、激光驱动芯片、限幅放大器(limiting amplifier)、时钟数据恢复(clock and data recovery,cdr)芯片、电源管理芯片、数字信号处理(digital signal processing,dsp)芯片。

58.电路板300一般为硬性电路板,硬性电路板由于其相对坚硬的材质,还可以实现承载作用,如硬性电路板可以平稳地承载上述电子元件和芯片;当光收发组件位于电路板上时,硬性电路板也可以提供平稳地承载;硬性电路板还可以插入上位机笼子中的电连接器中。

59.电路板300还包括形成在其端部表面的金手指,金手指由相互独立的多个引脚组

成。电路板300插入笼子106中,由金手指与笼子106内的电连接器导通连接。金手指可以仅设置在电路板300一侧的表面(例如图4所示的上表面),也可以设置在电路板300上下两侧的表面,以适应引脚数量需求大的场合。金手指被配置为与上位机建立电连接,以实现供电、接地、i2c信号传递、数据信号传递等。

60.当然,部分光模块中也会使用柔性电路板。柔性电路板一般与硬性电路板配合使用,以作为硬性电路板的补充。例如,硬性电路板与光收发组件之间可以采用柔性电路板连接。

61.光收发组件包括光发射器件及光接收器件,光发射器件被配置为实现光信号的发射,光接收器件被配置为实现光信号的接收。示例地,光发射器件及光接收器件结合在一起,形成一体地光收发组件。

62.图5为本技术实施例提供的一种光发射器件的分解结构示意图;下面结合图5对本技术光模块的光发射部分的整体结构进行说明。如图5所示,光发射器件400包括盖板401和外壳402,盖板401和外壳402盖合连接,具体盖板401从上方盖合外壳402,外壳402的一侧壁具有开口404,用于电路板300的插入,外壳402的另一侧壁具有通孔,用于光纤适配器403的插入。

63.具体地,电路板300通过开口404伸入外壳402中,电路板300与下壳体202固定;电路板300上镀有金属走线,光学器件可以通过打线的方式与对应的金属走线电连接,以实现外壳402内的光学器件与电路板300的电连接。

64.光发射器件发射的信号光射入该通孔,光纤适配器403伸入通孔405中以耦合接收信号光,这种配装结构设计可以使得光纤适配器403在通孔405中前后移动,可以调节光纤在光发射器件及光纤插头之间的需求尺寸,当光纤较短时,可以在通孔中将光纤适配器向后(向腔体外部方向)移动,以满足连接尺寸要求;当光纤较长时,可以在通孔中将光纤适配器向前(向腔体内部方向)移动,以拉直光纤,避免光纤弯曲。光纤适配器403插入通孔中以实现与光发射器件400的固定;装配过程中,光纤适配器403可以在通孔中移动以选择固定位置。

65.外壳402的一侧壁具有开口404,用于电路板300的插入,外壳402的另一侧壁具有通孔,用于光纤适配器403的插入。

66.在信号发射过程中,外壳402内的光发射器件在接收到电路板300传输来的电信号后,会将该电信号转换成光信号,然后该光信号进入光纤适配器403后,发射至光模块外部。

67.电路板300的一端伸入开口404内,通过打线与光发射器件进行电连接。

68.本技术实施例以十个板层为例,电路板300包括:依次叠加的第一板层、第二板层、第三板层、第四板层、第五板层、第六板层、第七板层、第八板层、第九板层、第十板层,每两个相邻的板层的之间填充有介质层,介质层为绝缘材质,如填充有玻璃纤维或环氧树脂等介质。为方便表述,本技术中第二板层、第三板层、第四板层、第五板层、第六板层、第七板层、第八板层、第九板层又可称为中间板层。dsp芯片设置于电路板的上表面,即位于第一板层的上方,而光发射器件与电路板上表面的电路打线连接。或光发射器件与电路板上表面的电路打线连接。

69.为了方便表述,将下表面与下表面所在的板层,即第一板层、第十板层称为表层,位于第一板层与第十板层之间的板层统称为中间板层。为了减少电信号在传递过程中的介

质损耗,会采用将电信号线布局在电路板的表层。而对于位于表层的信号线,设置于表层的信号线,仅在临近一侧的中间层设有金属层,用于屏蔽信号线的电磁辐射,另一侧裸露于电路板表面,无金属层覆盖,因此,信号线的另一侧无法提供电磁回流路径,电磁辐射对四周影响大。如图中所示,第一信号线设置于电路板的上表面,其下方的第二板层相应位置设有第一接地层,第一接地层接地连接,且第一接地层为金属导电层。上表面与第二板层之间设有绝缘层。

70.图6为本技术示例的一种电路板的电路示意图。图7为本技术示例的一种电路板的剖面示意图。如图中所示,电路板的上表面设有多个信号线,包括:第一信号线、第二信号线、第三信号线,其中第一信号线与第二信号线之间存在间隔,第二信号线与第三信号线之间存在间隔。

71.在第一信号线的一侧设置第一接地线,第一信号线的另一侧设置第二接地线。第二信号线的一侧为第二接地线,另一侧设置有第三接地线。第三信号线的一侧为第三接地线,另一侧设置有第四接地线。

72.第一信号线的一端位于电路板的端部,通过打线与光发射器件连接。第二信号线的一端位于电路板的端部,通过打线与光发射器件连接。

73.图8为本技术示例的一种电路板的第一信号线的电磁辐射示意图。如图中所示,第一信号线3011产生的辐射环绕第一信号线四周,当第一信号线3011产生的电磁辐射范围覆盖其临近的第二信号线3012时,第一信号线的电磁辐射对第二信号线的电信号产生串扰,影响光电通信效率。

74.同理,第二信号线3012产生的辐射环绕第二信号线四周,第二信号线产生的电磁辐射范围覆盖其临近的第一信号线时,第二信号线的电磁辐射对第一信号线的电信号产生串扰,影响光电通信效率。

75.当第一信号线3011产生的电磁辐射范围覆盖其临近的第二信号线3012,第二信号线3012产生的电磁辐射范围覆盖其临近的第一信号线3011时,第一信号线的电信号与第二信号线的电信号之间相互串扰,影响光电通信效率。

76.图9为本技术示例的一种电路板的电路结构示意图。图10为本技术示例的一种光模块局部的电路剖面示意图。

77.如图9、图10所示,电路板的上表面设有多个信号线,包括:第一信号线3011、第二信号线3012,其中第一信号线3011的一侧设置第一接地线3013,第一信号线3011的另一侧设置第二接地线3014。第二信号线3012的一侧为第二接地线3014,另一侧设置有第三接地线3015。第二板层设有第一接地区311,第一接地区311在第一板层的投影覆盖第一信号线。电路板上还设有屏蔽罩,用于对位于电路板上方的第一信号线产生的电磁辐射进行屏蔽。屏蔽罩包括:多个与接地线连接的支臂和设置于支臂上表面的顶板。其中顶板的下表面与多个支臂连接,上表面抵靠于下壳体的内壁。

78.屏蔽罩包括:第一支臂501,位于电路板的上方,其一端与第一接地线3013连接,另一端与顶板连接。第一支臂501的宽度小于或等于第一接地线3013的宽度。第二支臂502,位于电路板的上方,其一端与第二接地线3014连接,另一端与顶板连接。第二支臂502的宽度小于或等于第二接地线3014的宽度。底板设置于第一支臂501和第二支臂502的上表面。由此,第一信号线位于第一接地线3013、第一支臂501、顶板504、第二支臂502、第二接地线

3014以及第一接地区围合形成的包裹圈内,从多个方向对第一信号线产生的电磁辐射进行屏蔽。同时,可减少外部电磁辐射对位于包裹圈内的第一信号线的干扰,提高光模块的抗干扰能力。

79.第一信号线设置于第一接地线3013与第二接地线3014之间,第一信号线产生的电磁辐射环绕第一信号线的四周,在电路板平面内的第一信号线3011产生的电磁辐射由位于第一信号线3011两侧的第一接地线3013与第二接地线3014产生回流,对第一信号线3011产生的电磁辐射进行屏蔽。第一接地区位于第一信号线3011下方的区域对第一信号线3011产生的电磁辐射进行屏蔽,减少电磁泄露,减少对临近信号的串扰。第一支臂501对第一信号线3011产生的、位于第一接地线3013的一侧的电磁辐射进行屏蔽,第二支臂502对第一信号线3011产生的、位于第二接地线3014的一侧的电磁辐射进行屏蔽,减少电磁泄露,减少对临近信号的串扰。顶板504对第一信号线3011产生的、位于电路板上方的电磁辐射进行屏蔽,减少电磁泄露,减少对临近信号的串扰。

80.通常,电路板的表面设有阻焊层,位于电路板与屏蔽罩之间,在此图中未表述。

81.屏蔽罩还包括:第三支臂503,位于电路板的上方,其一端与第三接地线3015连接,另一端与顶板504连接。第三支臂503的宽度小于或等于第三接地线3015的宽度。由此,第二信号线位于第二接地线3014、第二支臂502、顶板504、第三支臂503、第三接地线3015以及第一接地区围合形成的包裹圈内,从多个方向对第二信号线产生的电磁辐射进行屏蔽。第一接地区的投影覆盖屏蔽罩,对第一信号线、第二信号线产生的电磁辐射进行屏蔽。

82.第二信号线3012设置于第二接地线3014与第三接地线3015之间,第二信号线3012产生的电磁辐射环绕第二信号线3012的四周,在电路板平面内的第二信号线3012产生的电磁辐射由位于第二信号线3012两侧的第三接地线3015与第二接地线3014产生回流,对第二信号线3012产生的电磁辐射进行屏蔽。第一接地区位于第二信号线3012下方的区域对第二信号线3012产生的电磁辐射进行屏蔽,减少电磁泄露,减少对临近信号的串扰。第二支臂502对第二信号线3012产生的、位于第二接地线3014的一侧的电磁辐射进行屏蔽,第三支臂503对第二信号线3012产生的、位于第三接地线3015的一侧的电磁辐射进行屏蔽,减少电磁泄露,减少对临近信号的串扰。顶板504对第二信号线3012产生的、位于电路板上方的电磁辐射进行屏蔽,减少电磁泄露,减少对临近信号的串扰。

83.第一信号线3011还与dsp芯片连接,携带高频信号,第一信号线3011的一端与光发射器件通过第一导线连接。第一导线的一端与第一信号线3011连接,另一端与光发射器件连接。为了方便第一导线的设置,避免安装过程中第一导线与屏蔽罩接触连接,造成信号短路,第一信号线3011的部分裸露于屏蔽罩的覆盖范围之外。如图中所示,第一信号线3011包括:第一信号接线区30111和第一信号延展区30112,其中第一信号接线区30111靠近电路板的端部,与第一导线连接;第一信号延展区位于第一信号接线区与dsp芯片之间。第二信号线3012包括:第二信号接线区30121和第二信号延展区301222,其中第二信号接线区靠近电路板的端部,与第二导线连接;第二信号延展区位于第二信号接线区与dsp芯片之间。

84.图11为本技术示例的一种光模块局部的电路剖面示意图二。在本技术的一些实施例中,屏蔽罩与上壳体为一体式结构,在盖合上壳体时实现电路板与屏蔽罩的接触连接。为保证屏蔽罩与电路板的接触的稳定性,避免因尺寸公差造成屏蔽罩与电路板的分量,在第一支臂501的下方设置第一垫片,第一垫片为柔性导电材料,用于吸收第一支臂与电路板之

间的应力。第一垫片可以是锡箔或导电布或导电胶条等。同理,第二支臂502的下方设置第二垫片,第二垫片为柔性导电材料,用于吸收第二支臂与电路板之间的应力。第三支臂503的下方设置第三垫片,第三垫片为柔性导电材料,用于吸收第三支臂与电路板之间的应力。

85.为避免第一信号线与接地线短路,第二支臂的底面的宽度小于第一信号线与第二信号线之间的间隔距离。为进一步减小短路风险,第二支臂的底面的宽度不大于第二接地线的宽度。第一支臂的底面的宽度不大于第一接地线的宽度。第三支臂的底面的宽度不大于第三接地线的宽度。

86.为了减少电磁泄露,第一支臂501的长度与第一信号线3011相等。第一支臂501的延展方向与第一信号线3011的布线一致。第二支臂502的长度与与其相邻的第一信号线3011、第二信号线3012中长度较大的一个相等。第三支臂503的长度与第二信号线3012的长度相等。

87.对于多组信号线的情况,屏蔽罩中支臂的设置原则与第一支臂501、第二支臂502以及第三支臂503的设置相同,在此不再一一赘述。

88.图12为本技术示例的一种电路板的上表面结构示意图二。为了方便与光发射器件的连接,光发射组件与电路板连接处的信号线布局整齐且各信号线之间的距离相同,而信号延展区之间的距离大于信号接线区之间的距离。屏蔽罩在电路板的投影不覆盖第一信号接线区和第二信号接线区,方便第一导线与第二导线的连接,避免安装过程中第一导线、第二导线与屏蔽罩接触连接,造成信号短路。

89.第一信号接线区与第二信号接线区平行设置,且第一信号接线区与第二信号接线区之间的间距,小于第一信号延展区与第二信号延展区之间的距离。

90.图13为本技术示例的不同情况下的信号线的近端信号串扰示意图。图14为本技术示例的不同情况下的信号线的近端信号串扰示意图。图中所示,纵坐标为电磁分贝值,横坐标为信号线内携带的信号频率。图13和图14中三条线中线条1代表在信号线附近无屏蔽罩时的电磁辐射,线条2代表在屏蔽罩覆盖信号线的长度五分之四时的电磁辐射,线条3代表在屏蔽罩完全覆盖信号线的长度时的电磁辐射。如图中所示说明隔离板的长度越接近电信号线长度隔离效果越好。

91.在本技术中屏蔽罩为电磁屏蔽构件,可以是铜制材质、可伐合金等材质制备而成。

92.在本技术中,屏蔽罩包括:第一支臂501,位于电路板的上方,其一端与第一接地线3013连接,另一端与顶板504连接。第一支臂501的宽度小于或等于第一接地线3013的宽度。第二支臂502,位于电路板的上方,其一端与第二接地线3014连接,另一端与顶板504连接。第二支臂502的宽度小于或等于第二接地线3014的宽度。底板设置于第一支臂501和第二支臂502的上表面。由此,第一信号线3011位于第一接地线3013、第一支臂501、顶板504、第二支臂502、第二接地线3014以及第一接地区围合形成的包裹圈内,从多个方向对第一信号线3011产生的电磁辐射进行屏蔽。顶板504的上表面与上壳体的内壁连接,方便电路板热量的散失。

93.由于以上实施方式均是在其他方式之上引用结合进行说明,不同实施例之间均具有相同的部分,本说明书中各个实施例之间相同、相似的部分互相参见即可。在此不再详细阐述。

94.需要说明的是,在本说明书中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来

将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的电路结构、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种电路结构、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,有语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的电路结构、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

95.本领域技术人员在考虑说明书及实践本技术的公开后,将容易想到本技术的其他实施方案。本技术旨在涵盖本技术的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本技术的一般性原理并包括本技术未公开的本技术领域中的公知常识或惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本技术的真正范围和精神由权利要求的内容指出。

96.以上所述的本技术实施方式并不构成对本技术保护范围的限定。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1