一种多功能复合型扫描探头

本发明属于光学显微扫描领域,涉及一种多功能复合型扫描探头,应用于微光学结构表面的显微扫描。

背景技术:

1、在测量复杂光学元件如大口径凸非球面、微透镜阵列时,通常会采用扫描测量的方式检测其面型。然而不同的面型所需要的横向分辨率、台阶测量能力、最大角度容忍、最大离焦距离等技术指标不相同。无法通过一个通用的测量探头进行测量,在测量不同面型时会选择不同的探头。

2、由于测量探头部署在测量仪内部,其电路和光路的走线设计比较精确,因此更换探头时需要重新标定其位置,降低了轮廓扫描仪的工作效率,每次标定结果的差异,降低了轮廓扫描仪的系统稳定性。

技术实现思路

1、本发明采用了固定复合型设计,利用光纤探头体积小重量轻的特点,将大数值孔径的可见光探头和小数值孔径的多波长红外探头集成到一起,在无需更换探头的情况下完成对大口径非球面、自由曲面、以及微透镜阵列和菲涅尔透镜等多种微结构的面型测量,极大地提升了轮廓扫描仪的工作效率和系统稳定性。

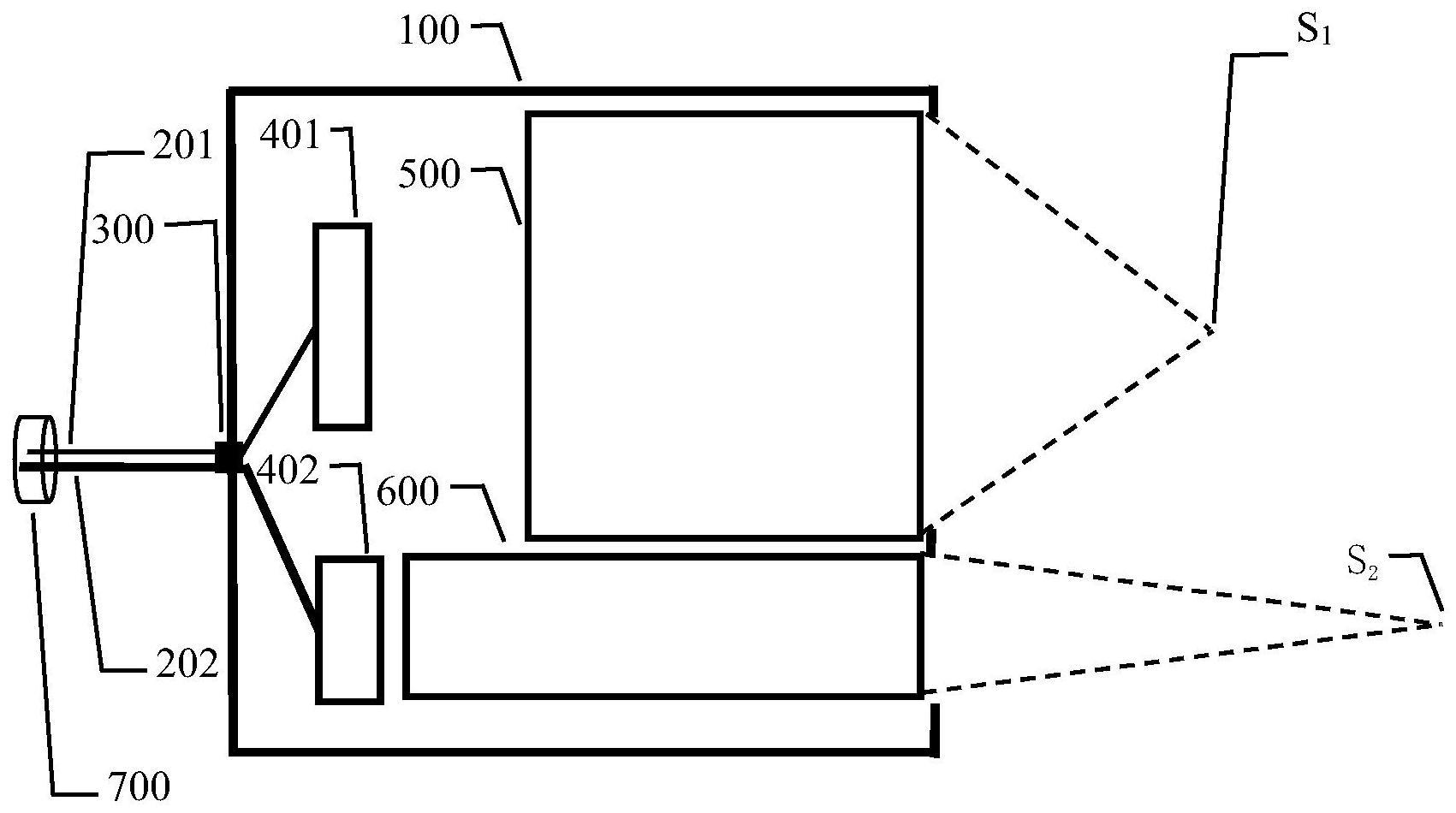

2、第一方面,一种多功能复合型扫描探头,包含探头壳体、第一传输光纤、第二传输光纤、穿孔光纤固定组件、第一固定组件、第一透镜组、第二固定组件、第二透镜组;其中探头壳体实现对探头透镜组和固定组件的封装,第一传输光纤实现第一波长激光的传输,第二传输光纤实现第二波长激光的传输;穿孔光纤固定组件实现对穿插孔内的光纤固定或密封或固定密封;第一固定组件实现对第一传输光纤的端面固定;参数为第一数值孔径的第一透镜组;第二固定组件实现对第二传输光纤的端面固定;参数为第二数值孔径的第二透镜组;第一透镜组的第一数值孔径大于第二透镜组的第二数值孔径,第一波长激光优选蓝光光源,其工作波长范围为400nm至500nm,第二波长激光优选多波长红外光源,其工作波长范围为1510nm至1610nm,并且第一透镜组的光轴与所述第二透镜组的光轴存在固定夹角。

3、进一步的,探头壳体优选圆柱体;第一传输光纤的工作波长至少包含400nm至500nm中的一个波长;第二传输光纤的工作波长至少包含1510nm至1610nm中的一个波长;第一透镜组的光轴与第二透镜组的光轴之间的固定夹角的范围为大于等于0度且小于等于90度;穿孔光纤固定组件数量至少为一个,并且安装在所述探头壳体上的穿插孔内;第一固定组件与第一聚焦点s1共轭,第二固定组件与第二聚焦点s2共轭;第一传输光纤和第二传输光纤在探头壳体外可以通过线缆管套聚集成一束。

4、更进一步的,第一透镜组的光轴与第二透镜组的光轴之间的固定夹角为0度时,第一透镜组和第二透镜组在探头壳体的的同侧底面输出探测光;第一透镜组的光轴与第二透镜组的光轴之间的固定夹角为90度时,第一透镜组和第二透镜组分别在成90度夹角的不同探头壳体的底面输出探测光。

5、有益效果,使用多功能复合型扫描探头时,由于该复合型扫描探头的两个透镜组的位置相对固定,针对不同面型的微表面结构进行高分辨率或者有大倾角面型测量时,只需要整体平移或者旋转探头位置,不再需要二次标定,因此,该复合型扫描探头具有较高的工作效率和较强的系统稳定性。

技术特征:

1.一种多功能复合型扫描探头,包含

2.如权利要求1所述多功能复合型扫描探头,其特征为:所述第一传输光纤的工作波长至少包含400nm至500nm中的一个波长。

3.如权利要求1所述多功能复合型扫描探头,其特征为:所述第二传输光纤的工作波长至少包含1510nm至1610nm中的一个波长。

4.权利要求1所述多功能复合型扫描探头,其特征为:所述探头壳体为圆柱体。

5.如权利要求1所述多功能复合型扫描探头,其特征为:所述固定夹角的范围为大于等于0度且小于等于90度。

6.如权利要求1或权利要求5所述多功能复合型扫描探头,其特征为:所述固定夹角为0度时,所述第一透镜组和所述第二透镜组在所述探头壳体的同侧底面输出探测光。

7.如权利要求1或权利要求5所述多功能复合型扫描探头,其特征为:所述固定夹角为90度时,所述第一透镜组和所述第二透镜组分别在成90度夹角的两个所述探头壳体的底面输出探测光。

8.如权利要求1所述多功能复合型扫描探头,其特征为:

9.如权利要求1所述多功能复合型扫描探头,其特征为:

技术总结

本发明涉及光学显微扫描领域,具体涉及多功能复合型扫描探头。本发明包含探头壳体、第一传输光纤、第二传输光纤、穿孔光纤固定组件、第一固定组件、第一透镜组、第二固定组件、第二透镜组,其中第一透镜组的所述第一数值孔径大于与所述第二透镜组的所述第二数值孔径,第一透镜组的光轴与第二透镜组的光轴存在固定夹角。该发明将大数值孔径的可见光探头和小数值孔径的多波长红外探头固定集成,平移或旋转透镜组时不需要二次标定,具有较高的工作效率和较强的系统稳定性。主要用于微结构和微纳光学元件测量。

技术研发人员:马冬林,赵浩宇,徐智谋,刘晓军

受保护的技术使用者:华中科技大学

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!