光学组件驱动机构的制作方法

本公开涉及一种光学组件驱动机构,尤其涉及一种具有长焦距与防手震功能的光学组件驱动机构。

背景技术:

1、随着科技的发展,现今许多电子装置(例如智能型手机)皆具有照相或录像的功能。通过设置于电子装置上的摄像模块,用户可以操作电子装置来提取各式各样的照片。

2、现今的电子装置的设计不断地朝向微型化的趋势发展,使得摄像模块的各种组件或其结构也必须不断地缩小,以达成微型化的目的。一般而言,摄像模块中的驱动机构可具有一镜头承载件,配置以承载一镜头,并且驱动机构可具有自动对焦(auto focusing)或光学防手震(optical image stabilization)的功能。然而,现有的驱动机构虽可达成前述照相或录像的功能,但仍无法满足所有需求。

3、因此,如何设计一种可以同时执行自动对焦、光学防手震并且可达成微型化的摄像模块,便是现今值得探讨与解决的课题。

技术实现思路

1、有鉴于此,本公开的目的在于提出一种光学组件驱动机构,以解决上述的问题。

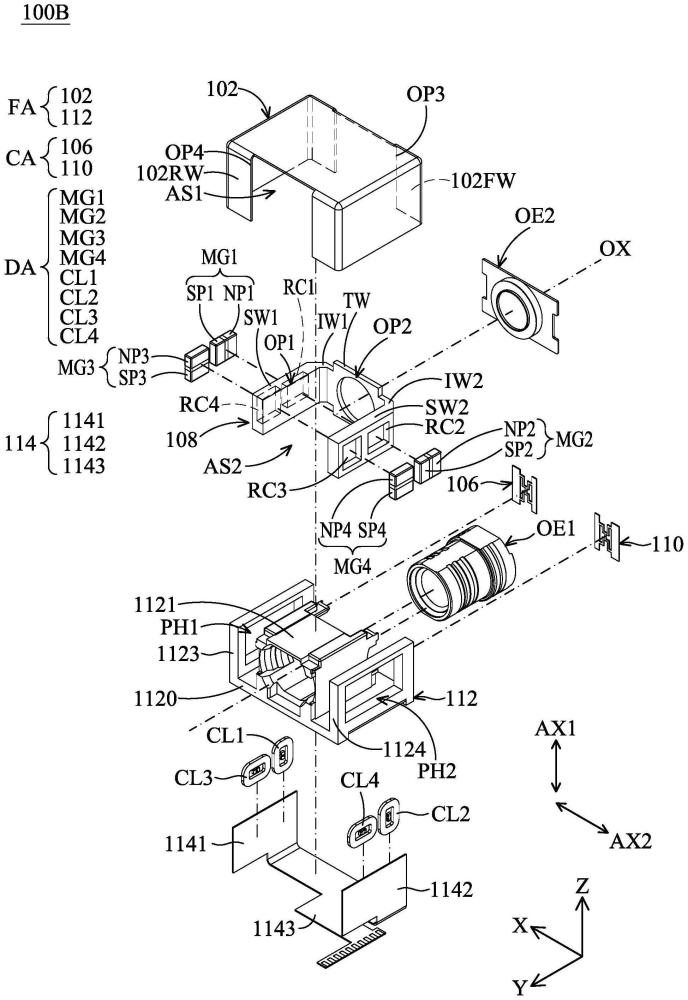

2、本公开提供了一种光学组件驱动机构,用以容纳一第一光学组件,包括一固定组件、一活动部以及一驱动组件。活动部配置以连接一第二光学组件,第二光学组件对应于第一光学组件,并且活动部可相对固定组件运动。驱动组件配置以驱动活动部相对固定组件运动。固定组件包括一第一容纳空间,配置以容纳第一光学组件。

3、根据本公开一些实施例,活动部包括一第二容纳空间,配置以容纳第一光学组件。第二容纳空间位于第一容纳空间中。第二光学组件定义有一光轴。光轴穿过第二光学组件以及第一光学组件。当沿着光轴观察时,活动部具有一长条形结构。

4、根据本公开一些实施例,活动部还包括一第一侧壁、一第二侧壁以及一第一开口。当沿着光轴观察时,第一侧壁位于第一光学组件的一侧。当沿着光轴观察时,第二侧壁位于第一光学组件的另一侧。当沿着光轴观察时,第一光学组件位于第一侧壁与第二侧壁之间。第一开口对应第一光学组件。第一侧壁具有一第一表面以及一第二表面,并且第二侧壁具有一第三表面以及一第四表面。第一表面面对第一光学组件。第二表面与第一表面面朝相反方向。第三表面面对第一光学组件。第四表面与第三表面面朝相反方向。第一侧壁以及第二侧壁分别具有一第一凹槽以及一第二凹槽。第一凹槽由第二表面凹陷而成。第二凹槽由第四表面凹陷而成。驱动组件包括一第一驱动组件以及一第二驱动组件,分别设置于第一凹槽以及第二凹槽。第一驱动组件以及第二驱动组件配置以驱动活动部绕一第一转轴旋转,以使第二光学组件的一推挤部推挤第二光学组件的一本体以改变第二光学组件的光学性质。第一驱动组件的n极与s极沿着光轴排列。第二驱动组件的n极与s极沿着光轴排列。

5、根据本公开一些实施例,当沿着一第一轴向观察时,第一光学组件的至少一部分由第一开口露出。第一轴向不平行于光轴。活动部还包括一顶壁以及一第二开口。顶壁连接于第一侧壁以及第二侧壁之间。活动部还包括一第一斜向壁,连接于顶壁以及第一侧壁之间。活动部还包括一第二斜向壁,连接于顶壁以及第二侧壁之间。第一斜向壁以及第二斜向壁不平行于光轴以及第一轴向。顶壁对应第二光学组件。当沿着第一轴向观察时,活动部具有u形结构。当沿着第一轴向观察时,活动部环绕第一光学组件的一部分。第二开口对应第二光学组件并位于顶壁。第二开口形成于顶壁上。光轴穿过第二开口。第一侧壁进一步具有一第三凹槽。第二侧壁进一步具有一第四凹槽。第三凹槽由第二表面凹陷而成。第四凹槽由第四表面凹陷而成。驱动组件包括一第三驱动组件以及一第四驱动组件,分别设置于第三凹槽以及第四凹槽。第三驱动组件以及第四驱动组件配置以驱动活动部绕一第二转轴旋转,以使推挤部推挤本体以改变第二光学组件的光学性质。第三驱动组件的n极与s极沿着第一轴向排列。第四驱动组件的n极与s极沿着第一轴向排列。第一驱动组件与第三驱动组件沿着光轴排列。第二驱动组件与第四驱动组件沿着光轴排列。

6、根据本公开一些实施例,固定组件还包括一底座以及一外框。外框固定地连接底座并形成第一容纳空间。固定组件还包括一第三开口以及一第四开口。第三开口对应第二光学组件。第三开口对应第一光学组件。第四开口对应第一光学组件。外框具有一第一外壁以及一第二外壁。第一外壁与第二外壁个别具有板状结构。第三开口形成于第一外壁。第四开口形成于第二外壁。第一外壁与第二外壁彼此相互平行。当沿着光轴观察时,第三开口大于第二开口。底座包括一底板,具有板状结构。固定组件还包括一第一支撑部,设置于底板,用以容纳第一光学组件。第一光学组件固定地连接固定组件的第一支撑部。底座还包括一第一设置部以及一第二设置部,由底板沿着第一轴向延伸。当沿着光轴观察时,第一支撑部位于第一设置部以及第二设置部之间。当沿着第一轴向观察时,第一侧壁位于第一设置部以及第一支撑部之间。当沿着第一轴向观察时,第二侧壁位于第二设置部以及第一支撑部之间。第一表面与第一支撑部之间具有间隙。第二表面与第一设置部之间具有间隙。第三表面与第一支撑部之间具有间隙。第四表面与第二设置部之间具有间隙。

7、根据本公开一些实施例,光学组件驱动机构还包括一电路组件,固定地设置于固定组件的底座。电路组件包括一第一电路部以及一第二电路部,分别固定于第一设置部以及第二设置部。电路组件还包括一第三电路部,连接于第一电路部以及第二电路部之间。第三电路部固定地连接于底座的底部。驱动组件还包括一第一线圈以及一第二线圈,分别对应于第一驱动组件以及第二驱动组件。第一线圈与第二线圈分别固定地设置于第一电路部以及第二电路部上。第一设置部以及第二设置部分别形成有一第一容置口以及一第二容置口。第一线圈与第二线圈分别位于第一容置口以及第二容置口内。当第一线圈以及第二线圈分别与第一驱动组件以及第二驱动组件感应产生一第一电磁驱动力以及一第二电磁驱动力时,第一驱动组件以及第二驱动组件配置以驱动活动部绕第一转轴旋转。第一转轴平行于第一轴向。第一电磁驱动力与第二电磁驱动力的方向相反。

8、根据本公开一些实施例,驱动组件还包括一第三线圈以及一第四线圈,分别对应于第三驱动组件以及第四驱动组件。第三线圈以及第四线圈分别且固定地设置于第一电路部以及第二电路部上。第三线圈与第四线圈分别位于第一容置口以及第二容置口内。当第三线圈以及第四线圈分别与第三驱动组件以及第四驱动组件感应产生一第三电磁驱动力以及一第四电磁驱动力时,第三驱动组件以及第四驱动组件配置以驱动活动部绕第二转轴旋转。第三电磁驱动力与第四电磁驱动力的方向相同。

9、根据本公开一些实施例,光学组件驱动机构还包括一连接组件,以使活动部经由连接组件活动地连接于固定组件。连接组件包括一第一弹性组件以及一第二弹性组件。第一弹性组件以及第二弹性组件分别具有一第一可挠部以及一第二可挠部。第一可挠部具有可挠性。第二可挠部具有可挠性。当沿着光轴观察时,第一可挠部与第一光学组件沿着一第二轴向排列。第二轴向与第一轴向不平行。第二转轴平行于第二轴向。当沿着光轴观察时,具有长条形结构的活动部的一长轴平行于第二轴向。当沿着光轴观察时,第一可挠部与第二可挠部沿着第二轴向排列。当沿着光轴观察时,第二光学组件的中心位于第一可挠部与第二可挠部之间。当沿着光轴观察时,第一转轴位于第一可挠部以及第二可挠部之间。当沿着光轴观察时,第二转轴穿过第一可挠部以及第二可挠部。第一弹性组件还具有一第一连接端,固定地连接固定组件。第一连接端固定于第一设置部。第一弹性组件还具有一第二连接端,固定地连接活动部。第一可挠部连接于第一连接端与第二连接端之间。第二弹性组件还具有一第三连接端,固定地连接固定组件。第三连接端固定于第二设置部。第二弹性组件还具有一第四连接端,固定地连接活动部。第二可挠部连接于第三连接端与第四连接端之间。当沿着光轴观察时,第一设置部、第二光学组件以及第二设置部沿着第二轴向排列。当沿着光轴观察时,光学组件驱动机构不包括任何与第二光学组件沿着第一轴向排列的可挠部。

10、根据本公开一些实施例,第一光学组件与第二光学组件具有不同材质。第一光学组件与第二光学组件具有不同物质状态。第二光学组件为一液态镜头。第一光学组件包括一镜片。第二光学组件还包括一光学固定部。光学固定部固定地连接固定组件。光学固定部是以激光熔接的方式固定于固定组件。光轴穿过本体。推挤部固定地连接活动部。推挤部具有环状结构。当沿着光轴观察时,光学固定部与连接组件的至少一部分重叠。

11、根据本公开一些实施例,光学组件驱动机构还包括一电路组件,固定地设置于固定组件的底座。电路组件包括一第一电路部以及一第二电路部,分别固定于第一设置部以及第二设置部。驱动组件还包括一第一线圈以及一第二线圈,分别对应于第一驱动组件以及第二驱动组件。第一线圈与第二线圈分别固定地设置于第一电路部以及第二电路部上。第一设置部以及第二设置部分别形成有一第一容置口以及一第二容置口。第一线圈与第二线圈分别位于第一容置口以及第二容置口内。当第一线圈以及第二线圈分别与第一驱动组件以及第二驱动组件感应产生一第一电磁驱动力以及一第二电磁驱动力时,第一驱动组件以及第二驱动组件配置以驱动活动部沿着光轴移动。第一电磁驱动力与第二电磁驱动力的方向相同。

12、本公开提供一种光学组件驱动机构,其可为一潜望式镜头机构,包括一固定组件、一驱动组件、一活动部以及一连接组件。活动部通过连接组件活动地连接于固定组件的底座,并且活动部是环绕第一光学组件。第二光学组件的光学固定部是固定于固定组件的外框,并且推挤部是固定地连接于活动部。

13、驱动组件是配置以驱动活动部相对于底座以及第一光学组件运动,以驱动推挤部来推挤薄膜以及液体,进而改变第二光学组件的光学性质,借以达到光学防手震以及微距摄影的目的。由于活动部与底座之间具有空隙,因此在活动部旋转时不会与底座碰撞造成损坏的问题。

14、值得注意的是,驱动组件的第一驱动组件以及第三驱动组件是设置在活动部的相同侧,而第二驱动组件以及第四驱动组件是设置在活动部的另一相同侧。对应地,第一线圈与第三线圈是设置在电路组件的相同侧,并且第二线圈与第四线圈是设置在电路组件的另一相同侧。

15、由于第一驱动组件以及第三驱动组件的n极与s极的排列方向相互垂直(第二驱动组件与第四驱动组件亦同),并且第一线圈与第三线圈的长轴方向相互垂直(第二线圈与第四线圈亦同),因此,这样的配置不仅不会有磁干扰的问题,也可以同时达到小型化的目的。

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!