一种可伸缩的微穿孔板吸声结构及设计方法

1.本发明属于中低频减振降噪技术领域,具体涉及一种可伸缩的微穿孔板吸声结构及设计方法。

背景技术:

2.微穿孔板吸声结构理论由我国著名声学专家马大猷院士在20世纪提出,该结构只需要在原来面板上进行微穿孔就能产生与大气声阻相匹配的声阻,同时声质量也较小,不需要添加任何声阻尼材料就可以对声能进行消耗。但单层微穿孔板结构缺点在于吸声频带较窄,面对复杂的噪声环境难以满足实际应用。

3.传统的吸声材料和结构只能在特定的一段频率范围内有良好的吸声效果,当结构一旦固定其所对应的吸声频段就已固定。面对现实中复杂的噪声环境,当所在的环境发生变化,传统的吸声材料和结构就失去了良好的吸声效果,这就造成了其重复利用率低的缺点,结构的可重复利用率低等问题制约了常规吸声材料及结构的实际应用。因而,面对复杂的噪声环境设计一种可调的吸声结构很有必要。

技术实现要素:

4.为了解决上述问题,本发明设计了一种可伸缩的微穿孔板吸声结构,通过对结构的拉伸和收缩改变背腔深度和微穿孔板之间的距离,从而实现结构对不同频率噪声的吸收。

5.本发明通过如下技术方案实现。

6.一种可伸缩的微穿孔板吸声结构,由若干个微穿孔板吸声体串联而成,若干个所述微穿孔板吸声体的直径呈递减的形式构成可伸缩的微穿孔板吸声结构,所述微穿孔板吸声体包括微穿孔板、底部刚性壁、外层刚性壁,所述外层刚性壁为中空圆柱形,微穿孔板、底部刚性壁和外层刚性壁之间形成背腔;除最小直径的微穿孔板吸声体外,每个微穿孔板吸声体的底部刚性壁上均开有与下一个微穿孔板吸声体的微穿孔板对接的开口,使得下一个微穿孔板吸声体与该微穿孔板吸声体构成可伸缩结构,通过伸缩微穿孔板吸声体来改变所述背腔的容积大小和每个微穿孔板之间的距离,从而改变结构共振频率,吸收不同频率的噪声。

7.进一步,若干所述微穿孔板吸声体除了直径外,采用相同参数的微穿孔板、底部刚性壁、外层刚性壁。

8.进一步,若干所述微穿孔板吸声体的微穿孔板、底部刚性壁和外层刚性壁的厚度均为1mm。

9.进一步,所述微穿孔板为刚性面板。

10.进一步,所述微穿孔板吸声体有四个,四个微穿孔板吸声体串联构成可伸缩的微穿孔板吸声结构。

11.一种可伸缩的微穿孔板吸声结构的设计方法,其特征在于,包括如下步骤:

12.第一步,根据马大猷院士的微穿孔板理论以及计算机模拟验证模型可行性,微穿孔板吸声体正入射时的吸声系数为:

[0013][0014]

对于微穿孔板,其声阻抗率为:

[0015]

z=r+jωm

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(2)

[0016]

得到其相对声阻抗:

[0017]

r+jωm=(r+jωm)/ρc

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(3)

[0018]

其中声阻r和声质量m分别为:

[0019][0020][0021]

而穿孔板常数

[0022][0023]

在以上各式中,t为板厚,d为穿孔直径,单位都是mm,p是穿孔率,f为声音频率,板后背腔的声阻抗率为

[0024]

zd=jρc cot(ωd/c)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(7)

[0025]

利用阻抗转移法从最后一层逐渐一层层向前推导,最后得到管口的阻抗转移公式,运用于微穿孔板结构声学特性分析与计算,计算过程如下,单层微穿孔板结构的声阻抗是由微穿孔的声阻抗和空腔的声阻抗组成,所以第四层微穿孔板结构声阻抗可以记为:

[0026][0027]

第三层和第四层微穿孔板结构的声阻抗为:

[0028][0029]

第二、三和四层总的声阻抗为:

[0030][0031]

四层微穿孔板结构总的声阻抗为:

[0032][0033]

其中z

ai

分别是第i层微孔的声阻抗,di是第i层背腔深度;ρ,c分别是空气的密度、

声速;

[0034]

微穿孔吸声体在共振时吸声系数达到最大值,最大吸声系数值为:

[0035][0036]

共振频率f0满足:

[0037]

2πf0m-cot(2πf0d/c)=0

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(13)

[0038]

由上述理论可知,通过改变背腔深度就能够改变结构的声阻抗,声阻抗的变化则引起吸声系数和共振频率的改变;

[0039]

第二步,基于上述结构声阻抗随背腔深度的变化规律,设计一种可伸缩的微穿孔板吸声结构,通过伸缩来改变结构整体的背腔深度,即改变其声阻抗,从而实现对不同频率噪声的吸收;面对不同的应用场景,通过拉伸或收缩来达到一个合适的吸声效果。

[0040]

与现有技术相比,本发明的优点是:

[0041]

1、发明所述的可伸缩的微穿孔板吸声结构可以针对不同频率的噪声,通过伸缩结构来改变共振频率实现对噪声的最好吸收;

[0042]

2、相比传统微穿孔板吸声体串联,发明所述的可伸缩的微穿孔板吸声结构可以达到更高的吸声系数且有较宽的吸声频带;

[0043]

3、相比若干个等直径微穿孔板吸声体串联,发明所述的可伸缩的微穿孔板吸声结构在面对降噪要求不高的场合时,所述结构在完全收缩的状态下既占据较小的空间又可以达到吸声需求;

[0044]

4.发明所述的可伸缩的微穿孔板吸声结构制造简单,操作简易,在降噪领域有着广泛应用前景。

附图说明

[0045]

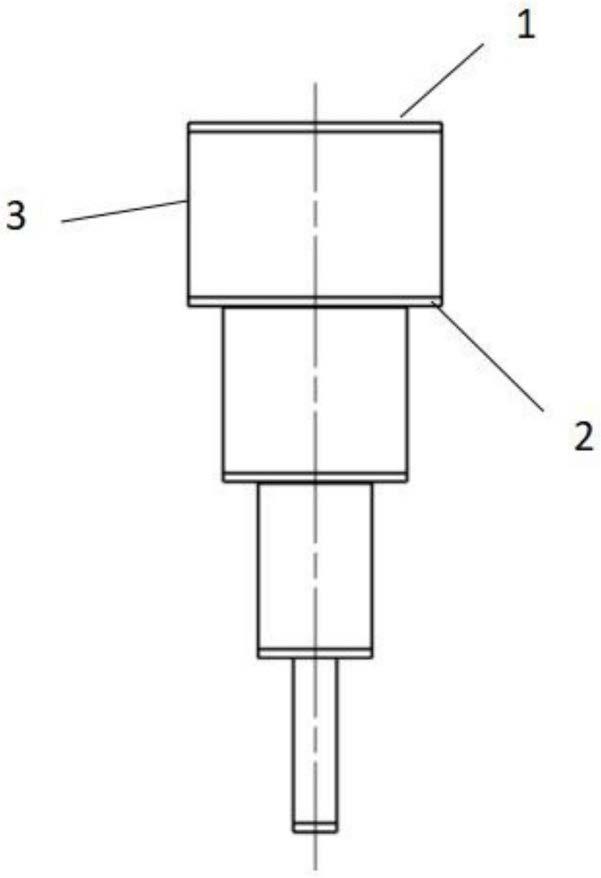

图1是本发明的整体结构主视示意图;

[0046]

图2是本发明的整体结构立体示意图;

[0047]

图3是本发明在完全拉伸状态下的吸声系数图;

[0048]

图4是本发明的第四层微穿孔板收缩10mm时的结构剖视示意图;

[0049]

图5是本发明的第三层微穿孔板收缩10mm时的结构剖视示意图:

[0050]

图6是本发明的第二层微穿孔板收缩10mm时的结构剖视示意图;

[0051]

图7是本发明三种收缩情况的吸声系数对比图;

[0052]

图8是本发明在收缩过程中随机情况的吸声效果;

[0053]

图9是本发明在按照无规律伸缩时的吸声吸声效果;

[0054]

图中:1、微穿孔板,2、底部刚性壁,3、外层刚性壁,4、背腔。

具体实施方式

[0055]

下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,但不作为本发明的限定。

[0056]

如图1和图2所示,一种可伸缩的微穿孔板吸声结构,由若干个微穿孔板吸声体串联而成,若干个所述微穿孔板吸声体的直径呈递减的形式构成可伸缩的微穿孔板吸声结构,所述微穿孔板吸声体包括微穿孔板1、底部刚性壁2、外层刚性壁3,所述外层刚性壁3为

中空圆柱形,微穿孔板1、底部刚性壁2和外层刚性壁3之间形成背腔4;除最小直径的微穿孔板吸声体外,每个微穿孔板吸声体的底部刚性壁2上均开有与下一个微穿孔板吸声体的微穿孔板1对接的开口,使得下一个微穿孔板吸声体与该微穿孔板吸声体构成可伸缩结构,通过伸缩微穿孔板吸声体来改变所述背腔4的容积大小和每个微穿孔板1之间的距离,从而改变结构共振频率,吸收不同频率的噪声。

[0057]

进一步,若干所述微穿孔板吸声体除了直径外,采用相同参数的微穿孔板1、底部刚性壁2、外层刚性壁3。

[0058]

进一步,若干所述微穿孔板吸声体的微穿孔板1、底部刚性壁2和外层刚性壁3的厚度均为1mm。

[0059]

进一步,所述微穿孔板1为刚性面板。

[0060]

进一步,所述微穿孔板吸声体有四个,四个微穿孔板吸声体串联构成可伸缩的微穿孔板吸声结构。

[0061]

一种可伸缩的微穿孔板吸声结构的设计方法,其特征在于,包括如下步骤:

[0062]

第一步,根据马大猷院士的微穿孔板理论以及计算机模拟验证模型可行性,微穿孔板吸声体正入射时的吸声系数为:

[0063][0064]

对于微穿孔板,其声阻抗率为:

[0065]

z=r+jωm

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(2)

[0066]

得到其相对声阻抗:

[0067]

r+jωm=(r+jωm)/ρc

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(3)

[0068]

其中声阻r和声质量m分别为:

[0069][0070][0071]

而穿孔板常数

[0072][0073]

在以上各式中,t为板厚,d为穿孔直径,单位都是mm,p是穿孔率,f为声音频率,板后背腔的声阻抗率为:

[0074]

zd=jρc cot(ωd/c)

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(7)

[0075]

利用阻抗转移法从最后一层逐渐一层层向前推导,最后得到管口的阻抗转移公式,运用于微穿孔板结构声学特性分析与计算,计算过程如下,单层微穿孔板结构的声阻抗是由微穿孔的声阻抗和空腔的声阻抗组成,所以第四层微穿孔板结构声阻抗可以记为:

[0076][0077]

第三层和第四层微穿孔板结构的声阻抗为:

[0078][0079]

第二、三和四层总的声阻抗为:

[0080][0081]

四层微穿孔板结构总的声阻抗为:

[0082][0083]

其中z

ai

分别是第i层微孔的声阻抗,di是第i层背腔深度;ρ,c分别是空气的密度、声速;

[0084]

微穿孔吸声体在共振时吸声系数达到最大值,最大吸声系数值为:

[0085][0086]

共振频率f0满足:

[0087]

2πf0m-cot(2πf0d/c)=0

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

(13)

[0088]

由上述理论可知,通过改变背腔深度就能够改变结构的声阻抗,声阻抗的变化则引起吸声系数和共振频率的改变;

[0089]

第二步,基于上述结构声阻抗随背腔深度的变化规律,设计一种可伸缩的微穿孔板吸声结构,通过伸缩来改变结构整体的背腔深度,即改变其声阻抗,从而实现对不同频率噪声的吸收;面对不同的应用场景,通过拉伸或收缩来达到一个合适的吸声效果。

[0090]

以上所述仅为本发明较佳的实施例,并非因此限制本发明的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本发明说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本发明的保护范围内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1