红外补光灯及电子瞄准镜的制作方法

1.本技术涉及瞄准器技术领域,尤其涉及一种红外补光灯及电子瞄准镜。

背景技术:

2.区别于普通的光学瞄准镜,电子瞄准镜可以将远焦透镜系统处理的光线投射到图像传感器上,从而为显示屏提供视频信号。为了方便在微光环境,例如夜间使用,电子瞄准镜需要搭配安装红外补光灯,但现有的红外补光灯的光轴与电子瞄准镜的远焦透镜系统光轴为固定的平行关系,由此无法灵活地调整补光的区域,例如预测的子弹射击点的区域或其他部位的环境区域。

技术实现要素:

3.本技术的主要目的是提出一种红外补光灯及电子瞄准镜,旨在解决现有的红外补光灯不方便灵活调节补光区域的技术问题。

4.为实现上述目的,本技术提出的红外补光灯,包括固定座、红外灯体及方位调节组件,其中,

5.所述固定座设有容腔,所述红外灯体固定设于所述容腔;所述方位调节组件包括透镜座及透镜模块;

6.所述透镜座设置在所述红外灯体的前侧,所述透镜座具有与所述红外灯体的发光面相接的调节腔,所述调节腔的内周面形成有环形的内球弧面;

7.所述透镜模块设于所述调节腔,所述透镜模块的外周面形成有与所述内球弧面相配合的外球弧面;

8.所述红外补光灯具有可调状态和固定状态,在所述可调状态,所述外球弧面与所述内球弧面可滑动配合;在所述固定状态,所述外球弧面与所述内球弧面固定配合。

9.优选地,所述透镜座包括内筒及前盖,其中,

10.所述内筒的前端形成有沿周向间隔布置的卡爪,所述内球弧面形成在所述内筒的内周面且延伸至所述卡爪,所述卡爪的外侧面形成有倾斜的外锁合面;

11.所述前盖包括筒状的壳体及设于所述壳体前端的凸缘,所述前盖套设于所述内筒前端,所述壳体与所述内筒螺纹连接,所述凸缘凸出于所述壳体的内周面,所述凸缘的内侧面形成有倾斜的内锁合面,所述内锁合面与所述外锁合面抵接,且所述内锁合面积外锁合面均沿出光方向呈渐缩设置。

12.优选地,所述内筒中部的外周面设有凸肩,所述固定座的邻近所述容腔的开口的端面与所述凸肩抵接。

13.优选地,所述内筒中部的外周面设有环形的限位槽,所述壳体对应所述限位槽的部位设有固定孔,所述方位调节组件还包括固定设于所述固定孔的限位柱,所述限位柱伸入所述限位槽,且所述限位柱的外径小于所述限位槽的轴向宽度。

14.优选地,所述透镜座沿前后方向可滑动套接于所述红外灯体的外周面。

15.优选地,所述容腔的内壁面与所述红外灯体的外周面之间形成有环形空间,所述透镜座的后端沿前后方向可滑动设于所述环形空间。

16.优选地,所述红外灯体前端的外周面与所述透镜座的内周面之间设有若干个弹性圈,所述弹性圈分别与所述红外灯体前端的外周面以及所述透镜座的内周面弹性抵接。

17.优选地,所述透镜座包括滑动筒以及内筒,所述内球弧面形成在所述内筒前端的内周面;所述内筒的后端套接于所述滑动筒的外围并与所述滑动筒螺纹连接,所述滑动筒沿前后方向可滑动套接于所述红外灯体的外周面。

18.优选地,所述方位调节组件还包括柔性的密封管,所述密封管的两端分别连接所述透镜模块以及红外灯体,以密封围合所述红外灯体与透镜模块所述透镜模块之间的出光区域。

19.优选地,所述密封管的前端设有前翻边,所述前翻边与所述密封管之间形成有环形的前嵌槽;

20.所述透镜模块包括外壳、压圈以及透镜本体,所述外壳呈环状,所述外球弧面形成于所述外壳的外周面,所述外壳的内周面设有环形的前挂钩,所述前挂钩嵌置于所述前嵌槽;所述透镜本体设于所述外壳的内腔,且抵接于所述密封管的前端面;所述压圈与所述外壳的内壁面固定连接,且抵接与所述透镜本体的前侧面;

21.所述密封管的后端设有后翻边,所述后翻边与所述密封管之间形成有环形的后嵌槽;

22.所述调节腔的内周面设有环形的后挂钩,所述后挂钩嵌置于所述后嵌槽,所述密封管的后端面抵接于所述红外灯体的前端面。

23.优选地,所述密封管的侧壁的横截面形状呈波浪状。

24.本技术还提出一种电子瞄准镜,包括瞄准镜主体及安装在所述瞄准镜主体上的红外补光灯,所述红外补光灯为如上所述的红外补光灯。

25.本实用新型的红外补光灯通过将透镜模块设于调节腔,透镜模块的外球弧面与调节腔的内球弧面相配合,从而在需要调节红外补光灯的光轴以调节具体的补光区域时,可以先将红外补光灯切换至可调状态,然后拨动透镜模块,在内球弧面的引导下透镜模块滚动,在滚动至需要的姿态时,再将红外补光灯切换至固定状态,使得透镜模块保持在需要姿态,如此,红外补光灯可以稳定地对目标区域进行补光。

附图说明

26.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例,对于本领域技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

27.图1为本实用新型红外补光灯的立体结构示意图;

28.图2为图1中红外补光灯的侧视结构示意图;

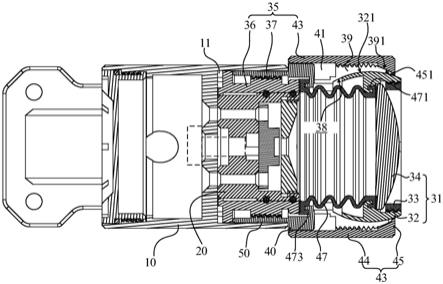

29.图3为图2中沿iii-iii线的剖面结构示意图;

30.图4为图1中红外补光灯的爆炸结构示意图;

31.图5为图4中爆炸结构沿iii-iii线的剖面结构示意图;

32.图6为图5中方位调节组件的部分结构放大结构示意图;

33.图7为图4中方位调节组件的部分结构爆炸结构示意图;

34.图8为图7中密封管与透镜模块的爆炸结构示意图。

35.附图标号说明:

[0036][0037]

具体实施方式

[0038]

下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

[0039]

参照图1至图4,以及图7,在一实施例中,本技术提出的红外补光灯100,包括固定座10、红外灯体20及方位调节组件30,其中,

[0040]

固定座10设有容腔11,红外灯体20固定设于容腔11;方位调节组件30包括透镜座35及透镜模块31;

[0041]

透镜座35设置在红外灯体20的前侧,透镜座35具有与红外灯体20的发光面相接的调节腔371,调节腔371的内周面形成有环形的内球弧面38;

[0042]

透镜模块31设于调节腔371,透镜模块31的外周面形成有与内球弧面38相配合的外球弧面321;

[0043]

红外补光灯100具有可调状态和固定状态,在可调状态,外球弧面321与内球弧面38可滑动配合;在固定状态,外球弧面321与内球弧面38固定配合。

[0044]

本实施例中,固定座10用于主应用装置固定连接,因此,通常固定座10上设有螺栓或螺钉固定孔441。为了方便数据的传输以及给红外灯体20的灯珠供电,固定座10内部还设有走线通道。固定座10的外形相对复杂,一般采用注塑、压铸、cnc机械加工等工艺制造。红外灯体20通常包括灯座、电路板、固定至电路板上的灯珠,以及设置在灯珠外围的初级镜体,例如透镜。方位调节组件30组中,内球弧面38与外球弧面321之间可以形成“离合”关系,例如改变两者之间的间隙,这其中,既可以通过改变内球弧面38和/或外球弧面321的形状实现“离合”。透镜座35可以为分体或一体结构,透镜模块31同样如此,例如透镜模块31可以

由通用的光学材料制成,既形成用于处理光线的主体结构,也可形成用于实现安装、固定的外围结构。

[0045]

本实用新型的红外补光灯100通过将透镜模块31设于调节腔371,透镜模块31的外球弧面321与调节腔371的内球弧面38相配合,从而在需要调节红外补光灯100的光轴以调节具体的补光区域时,可以先将红外补光灯100切换至可调状态,然后拨动透镜模块31,在内球弧面38的引导下透镜模块31滚动,在滚动至需要的姿态时,再将红外补光灯100切换至固定状态,使得透镜模块31保持在需要姿态,如此,红外补光灯100可以稳定地对目标区域进行补光。

[0046]

进一步地,参照图3至图6,在一实施例中,透镜座35包括内筒37及前盖43,其中,

[0047]

内筒37的前端形成有沿周向间隔布置的卡爪39,内球弧面38形成在内筒37的内周面且延伸至卡爪39,卡爪39的外侧面形成有倾斜的外锁合面391;

[0048]

前盖43包括筒状的壳体44及设于壳体44前端的凸缘45,前盖43套设于内筒37前端,壳体44与内筒37螺纹连接,凸缘45凸出于壳体44的内周面,凸缘45的内侧面形成有倾斜的内锁合面451,内锁合面451与外锁合面391抵接,且内锁合面451积外锁合面391均沿出光方向呈渐缩设置。

[0049]

本实施例中,卡爪39沿周向间隔设置如此更易于实现变形,继而实现内球弧面38与外球弧面321之间的离合。在前盖43向内旋进的过程中,内锁合面451可以对对外锁合面391形成径向向内的挤压作用,从而迫使卡爪39向内弯曲,进而紧压外球弧面321,如此,透镜模块31切换至固定状态;反之,在前盖43向外旋出后,前盖43失去对卡爪39的挤压作用,卡爪39回弹,内球弧面38与外球弧面321之间形成间隙配合,透镜模块31可以相对转动。

[0050]

进一步地,为了提供螺纹连接的预紧力,并限制内筒37向内旋进的量,内筒37中部的外周面设有凸肩40,固定座10的邻近容腔11的开口的端面与凸肩40抵接。

[0051]

进一步地,为了防止透镜模块31在调节的过程中发生松脱,内筒37中部的外周面设有环形的限位槽41,壳体44对应限位槽41的部位设有固定孔441,方位调节组件30还包括固定设于固定孔441的限位柱46,限位柱46伸入限位槽41,且限位柱46的外径小于限位槽41的轴向宽度。本实施例中,由于限位柱46与前盖43固定连接,而限位柱46只能在限位槽41限定的轴向范围内移动,因此,前盖43可以相对内筒37转动,但无法相对内筒37脱离,结合前盖43的凸缘45对于透镜模块31的限位作用,透镜模块31也无法松脱。具体地,限位柱46可以为螺纹销钉,固定孔441为螺纹孔。

[0052]

进一步地,透镜座35沿前后方向可滑动套接于红外灯体20的外周面。如此可以通过平移透镜模块31调节投射的光斑的大小。

[0053]

进一步地,容腔11的内壁面与红外灯体20的外周面之间形成有环形空间50,透镜座35的后端沿前后方向可滑动设于环形空间50,如此透镜座35可以得到更好的支撑与防尘效果,此外,还可以避免外物阻碍到透镜座35的移动。

[0054]

进一步地,透镜座35在移动过程中,特别是在透镜座35向前伸出过半的预设行程时,透镜座35与红外灯体20之间的配合间隙导致透镜座35产生过大幅度的晃动,为了抑制这种晃动。红外灯体20前端的外周面与透镜座35的内周面之间设有若干个弹性圈(未标示),弹性圈分别与红外灯体20前端的外周面以及透镜座35的内周面弹性抵接。在具体的实施方式中,弹性圈为o型圈,红外灯体20的外周面设有用以安装弹性圈的环形凹槽。弹性圈

的数量优选为两个一种,其中一个o型圈靠近红外灯体20的前端面设置。

[0055]

进一步地,为了方便分别加工,以及进一步调节透镜模块31的位置,透镜座35包括滑动筒以及内筒37,内球弧面38形成在内筒37前端的内周面;内筒37的后端套接于滑动筒的外围并与滑动筒螺纹连接,滑动筒沿前后方向可滑动套接于红外灯体20的外周面。

[0056]

进一步地,参照图3至图8,在一实施例中,为了防止外界水汽或粉尘进入红外灯体20与透镜模块31之间的光路中,方位调节组件30还包括柔性的密封管47,密封管47的两端分别连接透镜模块31以及红外灯体20,以密封围合红外灯体20与透镜模块31透镜模块31之间的出光区域。本实施例中,由于密封管47为柔性材质,因此尽管透镜模块31与密封管47连接,也不会影响透镜模块31的转动。

[0057]

进一步地,密封管47的前端设有前翻边471,前翻边471与密封管47之间形成有环形的前嵌槽474;

[0058]

透镜模块31包括外壳32、压圈33以及透镜本体34,外壳32呈环状,外球弧面321形成于外壳32的外周面,外壳32的内周面设有环形的前挂钩322,前挂钩322嵌置于前嵌槽474;透镜本体34设于外壳32的内腔,且抵接于密封管47的前端面;压圈33与外壳32的内壁面固定连接,且抵接与透镜本体34的前侧面。

[0059]

本实施例中,透镜本体34以及密封管47的前翻边471均位于压圈33与前挂钩322之间,因此,通过固定压圈33就能一并地固定透镜本体34及密封圈,并保持密封管47前端连接的密封性。环形的前嵌槽474与环形的前挂钩322配合,由于两者配合面的横截面呈弯折状,延长了气密路径,从而密封性较好。在优选的实施例中,压圈33与外壳32的内壁面螺纹连接。

[0060]

进一步地,密封管47的后端设有后翻边473,后翻边473与密封管47之间形成有环形的后嵌槽474;

[0061]

调节腔371的内周面设有环形的后挂钩42,后挂钩42嵌置于后嵌槽474,密封管47的后端面抵接于红外灯体20的前端面。

[0062]

本实施例中,与环形的前嵌槽474与环形的前挂钩322配合同理,由于后嵌槽474与后挂钩42之间的配合面的横截面呈弯折状,延长了气密路径,从而密封性较好。并且由于密封管47的后端面与红外灯体20的前端面抵接,从而可以防止水汽或粉尘从两者之间侵入密封管47的内腔。

[0063]

进一步地,为了降低滚动透镜模块31的阻力,密封管47的侧壁的横截面形状呈波浪状。如此,密封管47可以提供更富余的形变空间,因此在拨动透镜模块31时产生的反作用力较小。

[0064]

本技术还提出一种电子瞄准镜(图未示),包括瞄准镜主体(图未示)及安装在瞄准镜主体上的红外补光灯100,红外补光灯100为如上的红外补光灯100。红外补光灯100的具体结构参照上述实施例,由于本电子瞄准镜采用了上述所有实施例的全部技术方案,因此同样具有上述实施例的技术方案所带来的所有有益效果,在此不再一一赘述。

[0065]

最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本技术的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本技术进行了详细的说明,本领域的普通技术人员当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不驱使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例技术方案的精神和

范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1