一种脱水塔冷凝器用管芯组件装配设备的制作方法

1.本发明型涉及换热器装配技术领域,尤其涉及一种脱水塔冷凝器用管芯组件装配设备。

背景技术:

2.管式(又称管壳式、列管式)换热器是最典型的间壁式换热器,它在工业上的应用有着悠久的历史,而且至今仍在所有换热器中占据主导地位。管式换热器主要有壳体、管束、管板和封头等部分组成,壳体多呈圆形,内部装有平行管束,管束两端固定于管板上。

3.专利号为cn205352150u的专利文献公开了一种换热器钎焊芯体,包括管板、若干换热管、若干折流板,其中,管板包括固定管板和浮动管板,均设有与换热管数量和孔径相匹配的小孔,并且小孔的分布呈两个对称的等边梯形均匀排列,与两管板通过钎焊的方式连接而成,若干折流板为圆缺形结构,正反交替,延换热管管轴方向等距离平行设置,并且每块折流板上设有与换热管数量和孔径相匹配的安装孔,若干换热管均贯穿若干折流板且与两端的管板固定连接。

4.但是,在实际使用过程中,发明人发现现有技术中通过人工手持对接安装的方式对换热器管芯进行拼接组装装配,人工拼接组装需要对拼接位置进行对齐再组装,导致操作繁琐、换热器的组装装配耗时较长,组装装配的效率较低问题。

技术实现要素:

5.本发明的目的是针对现有技术的不足之处,通过设置两组模具机构在驱动机构的驱动下完成模具机构在上装工位以及组装工位的自动切换工作,同时在切换过程中完成不同方位的折流板间断式上装,从而解决传统人工依次推料组装工作,避免人工误操作导致连续两组折流板同向送至半成品内,克服返工概率以及组装后发现问题,导致成品报废现象,从而解决了现有技术中人工拼接组装需要对拼接位置进行对齐再组装,导致换热器的组装或装配耗时较长,装配效率低的技术问题。

6.针对以上技术问题,采用技术方案如下:一种脱水塔冷凝器用管芯组件装配设备,包括上装工位以组装工位,两组模具机构在驱动机构的驱动下交替切换工作于上装工位以及组装工位;所述模具机构包括用于承载折流板与管套组的承载组件以及用于驱动所述承载组件间断式圆周转动的切换组件;所述上装工位上设置有在所述模具机构一侧的管套上料机构以及设置在所述模具机构前侧的折流板上料机构;所述组装工位上设置有位于所述模具机构前侧且用于放置管芯半成品的支撑机构以及位于所述模具机构后侧且用于将管套组与折流板依次送入管芯半成品上的推料机构。

7.作为优选,所述驱动机构包括安装在底座一上的第一支撑杆以及转动在所述第一

支撑杆上的连接杆,所述连接杆在驱动电机的驱动下间断式完成180

°

的正反转工作。

8.作为优选,所述承载组件包括:安置筒,所述安置筒沿其轴心方向设置有安装部、限位部以及转动部,所述安装部圆周方向设有若干组安置槽,该安置槽外端口为弹性橡胶材质的限位板;折流板安置单元,所述折流板安置单元与安装部前端一体设置且其包括与折流板底部匹配设置的下托板、与所述折流板竖直部分抵靠设置的限位杆以及与所述折流板上的孔穿插设置且用于矫正输入折流板状态的支撑轴。

9.作为优选,所述切换组件包括:安装盘,所述安装盘与所述连接杆固定连接;顶紧组件,所述顶紧组件包括与所述安装盘朝向限位部一侧设置且外端面为橡胶材质的锥形筒,所述限位部开设有与该锥形筒匹配的插合槽且该插合槽与锥形筒接触部分为橡胶材质,所述转动部贯穿于安装盘以及锥形筒且通过第一伸缩单元滑动在安装盘上的滑行槽内;控制组件,所述控制组件用于控制锥形筒与限位部之间的抵触间隙,其包括通过第二伸缩单元安装在安装盘上且与限位部外表面抵触设置的锥形座;所述安置筒在第一转动组件的驱动下进行180

°

转动,所述安置筒在第二转动组件的驱动下依次进行90

°

转动。

10.作为优选,所述第一转动组件包括:第一齿轮,所述第一齿轮与所述限位部同轴且同步传动;弧形齿条,所述弧形齿条安装在底板上且与所述第一齿轮啮合;导向轨道,所述导向轨道位于所述弧形齿条一侧,所述锥形座下方的导向轴在导向轨道的驱动下带动锥形座水平发生位移。

11.作为优选,所述第二转动组件包括:第二齿轮,所述第二齿轮与所述转动部同步传动;转动件,所述转动件包括第一气缸、设置在所述第一气缸输出端且与所述第二齿轮间断式啮合的第一齿条以及固定在底板上且用于限位第一齿条上移形成的挡位板;推动件,所述推动件包括转动设置在所述底板上且第一齿条啮合的第一传动齿、与所述第一传动齿啮合的第二传动齿、与所述第二传动齿啮合的第二齿条以及一端位于安装盘与锥形座之间且与所述第二齿条固定连接的推板杆,所述推板杆弹性设置在底座一上。

12.作为优选,所述管套上料机构包括辊式传输带,所述辊式传输带通过第二支撑杆设置在底座一上,若干组管套依次放置在辊式传输带内;阻挡件,所述阻挡件安装在辊式传输带的输出端且其用于控制辊式传输带内管套的逐一出料工作,所述阻挡件包括通过弹性单元安装在所述辊式传输带上的挡板以及驱动所述挡板沿竖直方向上抬的凸轮单元;所述阻挡件在联动件的驱动下与转动件同步传动,所述联动件包括与第三伸缩单元固定连接的第三齿条以及与凸轮单元同步传动且与所述第三齿条啮合的第三齿轮。

13.作为优选,所述折流板上料机构包括:

取板仓,所述取板仓贯穿设置在底座一内且沿竖直方向依次堆积有若干组的折流板;导向架,所述导向架内设置有l型弧形槽,该l型弧形槽内滑动有吸引单元且所述吸引单元在倾斜设置的气动单元的驱动下沿着l型弧形槽内滑动。

14.作为优选,所述支撑机构包括开设在底座一上的安装槽,所述管芯半成品匹配置于安装槽内,安装槽的外端部下陷设置有卡位槽,所述管芯半成品的底盘安装在卡位槽内。

15.作为又优选,所述推料机构包括底座二、在第二气缸驱动下滑动设置在所述底座二上的平推单元,所述平推单元包括设置在第二气缸输出端的连接盘、四组分别与模具机构上的管套外侧一一对应设置的推动管,所述底座二外端设置有限位盘,推动管外套设有压缩弹簧,该压缩弹簧一端与所述限位盘固定连接且另一端与所述连接盘固定连接。

16.本发明的有益效果:(1)本发明中通过设置两组模具机构在驱动机构的驱动下完成模具机构在上装工位以及组装工位的自动切换工作,同时在切换过程中完成不同方位的折流板间断式上装,从而解决传统人工依次推料组装工作,避免人工误操作导致连续两组折流板同向送至半成品内,克服返工概率以及组装后发现问题,导致成品报废现象,提高管芯组件自动化组装的同时提高管芯组件的组装质量;(2)本发明中通过设置切换组件配合第一转动组件,当两组模具机构在进行工位切换时,为了避免安置筒在转动过程中会发生位移偏转,进而导致后期组装以及上装的位置发生改变,利用安置筒配合顶紧组件在安置筒非转动工况下,对安置筒进行限位,使其不发生偏转,进而在精准的角度翻转后,安置筒每次都能达到同一预定地方,从而保证了一组折流板以及管套后期组装以及上装工作的精准度,实现高自动化组装的效果;(3)本发明中通过设置切换组件配合第二转动组件,当上装工位上的模具机构在进行自转完成四组管套上装工作时,需要每次精准转动90

°

,利用安置筒配合顶紧组件在安置筒非转动工况下,对安置筒进行限位,使其不发生偏转,进而避免了前一个管套上装后,再一边增加管套重力后的安置筒自由发生转动,导致无法实现每次管套都稳定的转动90

°

,从而保证多组管套在同一位置上装时,安置筒待上料的位置精准度更高,入料快速,同时大大的简化了设备整体的复杂结构,且节省了车间空间占地,便于多组设备在车间的投放工作。

17.综上所述,该设备具有工位切换自动化程度高的优点,尤其适用于换热器装配技术领域。

附图说明

18.为了更清楚的说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他附图。

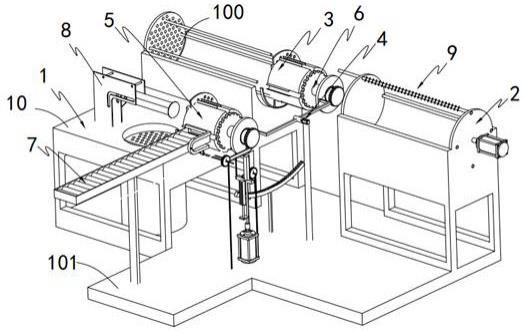

19.图1为本发明整体结构示意图。

20.图2为发明驱动机构结构示意图。

21.图3为本发明承载组件结构示意图。

22.图4为本发明切换组件结构示意图。

23.图5为图4在a处的结构示意图。

24.图6为本发明第一传动组件结构示意图。

25.图7为本发明第二传动组件结构示意图。

26.图8为本发明管套上料机构结构示意图。

27.图9为本发明折流板上料机构结构示意图。

28.图10为本发明支撑机构结构示意图。

29.图11为本发明推料机构结构示意图。

具体实施方式

30.下面结合附图对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地说明。

31.实施例一如图1所示,一种脱水塔冷凝器用管芯组件装配设备,包括上装工位1以组装工位2,两组模具机构3在驱动机构4的驱动下交替切换工作于上装工位1以及组装工位2;所述模具机构3包括用于承载折流板与管套组的承载组件5以及用于驱动所述承载组件5间断式圆周转动的切换组件6;所述上装工位1上设置有在所述模具机构3一侧的管套上料机构7以及设置在所述模具机构3前侧的折流板上料机构8;所述组装工位2上设置有位于所述模具机构3前侧且用于放置管芯半成品100的支撑机构11以及位于所述模具机构3后侧且用于将管套组与折流板依次送入管芯半成品100上的推料机构9。

32.在本实施例中,通过设置两组模具机构3在驱动机构4的驱动下完成模具机构3在上装工位1以及组装工位2的自动切换工作,同时在切换过程中完成不同方位的折流板间断式上装,从而解决传统人工依次推料组装工作,避免人工误操作导致连续两组折流板同向送至半成品内,克服返工概率以及组装后发现问题,导致成品报废现象,提高管芯组件自动化组装的同时提高管芯组件的组装质量。

33.需要说明的是,利用推料机构9配合支撑机构11将其模具机构3上的管套组与折流板推入至管芯半成品100上,通常需要人工手持将折流板和管套组组装在管芯上,安装费力且装配效率低,上述方案不需人工就能完成上装工位1至组装工位2的切换工作,整个工作按秩序依次完成,自动化程度高。

34.进一步,如图2所示,所述驱动机构4包括安装在底座10一上的第一支撑杆41以及转动在所述第一支撑杆41上的连接杆42,所述连接杆42在驱动电机43的驱动下间断式完成180

°

的正反转工作。

35.在本实施例中,通过设置第一支撑杆41配合连接杆42在驱动电机43的驱动下使其间断式完成180

°

正反转工作,且事先设定停歇工作,即待一边管套与折流板全部上装且另一边管套与折流板全部推送到位后,电机自动启动。

36.进一步,如图3所示,所述承载组件5包括:安置筒51,所述安置筒51沿其轴心方向设置有安装部ⅰ、限位部ⅱ以及转动部ⅲ,所述安装部ⅰ圆周方向设有若干组安置槽511,该安置槽511外端口为弹性橡胶材质的限位

板512;折流板安置单元52,所述折流板安置单元52与安装部ⅰ前端一体设置且其包括与折流板底部匹配设置的下托板521、与所述折流板竖直部分抵靠设置的限位杆522以及与所述折流板上的孔穿插设置且用于矫正输入折流板状态的支撑轴523。

37.在本实施例中,通过设置安置槽511配合限位板512,当管套上料机构7推送管套组进入安置槽511时,限位板512在橡胶弹性作用下复位包覆工作。

38.其二,通过设置下托板521配合限位杆522、支撑轴523对其折流板进行位置限定工作,当折流板进料时,下托板521与其折流板下端弧面相匹配、折流板竖直面与其限位杆相契合,在通过支撑轴523对折流板进行精准的定位工作,避免了由于轴心偏差不易进行装配或无法安装的情况。

39.进一步,如图4、图5所示,所述切换组件6包括:安装盘61,所述安装盘61与所述连接杆42固定连接;顶紧组件62,所述顶紧组件62包括与所述安装盘61朝向限位部ⅱ一侧设置且外端面为橡胶材质的锥形筒621,所述限位部ⅱ开设有与该锥形筒621匹配的插合槽622且该插合槽622与锥形筒621接触部分为橡胶材质,所述转动部ⅲ贯穿于安装盘61以及锥形筒621且通过第一伸缩单元623滑动在安装盘61上的滑行槽624内;控制组件63,所述控制组件63用于控制锥形筒621与限位部ⅱ之间的抵触间隙,其包括通过第二伸缩单元631安装在安装盘61上且与限位部ⅱ外表面抵触设置的锥形座632;所述安置筒51在第一转动组件64的驱动下进行180

°

转动,所述安置筒51在第二转动组件65的驱动下依次进行90

°

转动。

40.进一步,如图6所示,所述第一转动组件64包括:第一齿轮641,所述第一齿轮641与所述限位部ⅱ同轴且同步传动;弧形齿条642,所述弧形齿条642安装在底板101上且与所述第一齿轮641啮合;导向轨道643,所述导向轨道643位于所述弧形齿条642一侧,所述锥形座632下方的导向轴644在导向轨道643的驱动下带动锥形座632水平发生位移。

41.在本实施例中,通过设置切换组件6配合第一转动组件64,当两组模具机构3在进行工位切换时,为了避免安置筒51在转动过程中会发生位移偏转,进而导致后期组装以及上装的位置发生改变,利用安置筒51配合顶紧组件62在安置筒51非转动工况下,对安置筒51进行限位,使其不发生偏转,进而在精准的角度翻转后,安置筒51每次都能达到同一预定地方,从而保证了一组折流板以及管套后期组装以及上装工作的精准度,实现高自动化组装的效果。

42.需要说明的是,当安置筒51处于非转动工况下,利用压缩状态的第一伸缩单元623配合接触面为橡胶材质的安置筒51以及锥形筒621,实现锥形筒621与插合槽622完全紧紧抵触,进而安置筒51无法发生转动。

43.详细的说,上料完成后在上装工位1的模具机构3在进行工位切换过程中,首先锥形座632下方的导向轴644在导向轨道643的驱动下带动锥形座632将安置筒51背向锥形筒621移动一小段距离,即锥形筒621与安置筒51非接触状态即可,此时安置筒51可灵活转动,接着第一齿轮641移动至弧形齿条642并在弧形齿条642的作用下转动180

°

,在弧形齿条642输出端时,导向轴644在导向轨道643的导向下快速复位,进而锥形筒621与安置筒51再次紧

密贴合,模具机构3继续传动直至到组装工位2。

44.值得说明的是,由于管芯组件需要相邻两个折流板相反对称设置,因此通过每次公转180

°

进行折流板旋转,实现错位组装的效果。

45.进一步,如图7所示,所述第二转动组件65包括:第二齿轮651,所述第二齿轮651与所述转动部ⅲ同步传动;转动件652,所述转动件652包括第一气缸6521、设置在所述第一气缸6521输出端且与所述第二齿轮651间断式啮合的第一齿条6522以及固定在底板101上且用于限位第一齿条6522上移形成的挡位板6523;推动件653,所述推动件653包括转动设置在所述底板101上且第一齿条6522啮合的第一传动齿6531、与所述第一传动齿6531啮合的第二传动齿6532、与所述第二传动齿6532啮合的第二齿条6533以及一端位于安装盘61与锥形座632之间且与所述第二齿条6533固定连接的推板杆6534,所述推板杆6534弹性设置在底座10一上。

46.在本实施例中,通过设置切换组件6配合第二转动组件65,当上装工位1上的模具机构3在进行自转完成四组管套上装工作时,需要每次精准转动90

°

,利用安置筒51配合顶紧组件62在安置筒51非转动工况下,对安置筒51进行限位,使其不发生偏转,进而避免了前一个管套上装后,再一边增加管套重力后的安置筒51自由发生转动,导致无法实现每次管套都稳定的转动90

°

,从而保证多组管套在同一位置上装时,安置筒51待上料的位置精准度更高,入料快速,同时大大的简化了设备整体的复杂结构,且节省了车间空间占地,便于多组设备在车间的投放工作。

47.详细的说,当模具机构3到达上装工位1时,第一气缸6521接收信号并启动,第一气缸6521带动第一齿条6522向上移动,首先第一齿条6522啮合带动第二传动齿6532转动,第二齿条6533通过第二传动齿6532啮合传动,从而使推板杆6534带动锥形座632背向锥形筒621移动一小段距离,即锥形筒621与安置筒51非接触状态即可,此时安置筒51可灵活转动;接着第二齿条6533驱动第二齿条6533继续上移,第二齿条6533驱动第二齿轮651转动90

°

,此时第二齿条6533上端移动至挡位板6523,上一组完成管套上装后的安置筒51转动90

°

等待下一组的管套上装,接着第一气缸6521自动复位,重复循环上述工作直至四组管套与折流板上料完成。

48.需要说的是,第二齿条6533与第二齿轮651啮合的过程中,仍旧与第二传动齿6532保持啮合,直至第二齿条6533上端移动至挡位板6523时,第二齿条6533下端与第二传动齿6532分离,推板杆6534在弹性作用下复位,进而推板杆6534与安置筒51再次接触固定。

49.另外,第二齿条6533为单向齿结构,即下移时不与第二传动齿6532啮合。

50.进一步,如图8所示,所述管套上料机构7包括辊式传输带71,所述辊式传输带71通过第二支撑杆711设置在底座10一上,若干组管套依次放置在辊式传输带71内;阻挡件72,所述阻挡件72安装在辊式传输带71的输出端且其用于控制辊式传输带71内管套的逐一出料工作,所述阻挡件72包括通过弹性单元安装在所述辊式传输带71上的挡板722以及驱动所述挡板722沿竖直方向上抬的凸轮单元723;所述阻挡件72在联动件73的驱动下与转动件652同步传动,所述联动件73包括与第三伸缩单元731固定连接的第三齿条732以及与凸轮单元723同步传动且与所述第三齿条

732啮合的第三齿轮733。

51.详细的说,当第二齿条6533上端移动至挡位板6523,第一气缸6521继续工作,第三伸缩单元731压缩,此时第三齿条732与第三齿轮733啮合,第三齿轮733通过凸轮单元723带动挡板722上抬,进而位于输出端的管套在辊式传输带71的作用下自动输出至安装槽,进而实现管套逐一输出及自动上装,待管套上装后,挡板722在弹性单元作用下自动复位,该机构采用自动化控制,出料精度高,装配精度好。

52.需要的说明的是,辊式传输带71的输出端与安置筒51边缘接触设置。

53.进一步,如图9所示,所述折流板上料机构8包括:取板仓81,所述取板仓81贯穿设置在底座10一内且沿竖直方向依次堆积有若干组的折流板;导向架82,所述导向架82内设置有l型弧形槽83,该l型弧形槽83内滑动有吸引单元84且所述吸引单元84在倾斜设置的气动单元的85驱动下沿着l型弧形槽83内滑动。

54.在本实施例中,通过设置导向架82配合取板仓81,利用气动单元的85使得吸引单元84在l型弧形槽83内滑动,即将竖直方向的折流板取出后自动转动至水平状态,并沿其水平方向将折流板送到位,从而完成对折流板的取料工作。

55.值得说明的是,吸引单元84端部是通电磁铁,吸引单元84在取板仓81内取折流板时通过电路电控设置,使得取料工作时吸引单元84产生磁力将其表面吸附,推至折流板安置单元52后再次由电路电控驱动其自动断电消磁。

56.需要说明的是,气动单元的85一端与底座一铰接且另一端与吸引单元84铰接;取板仓81底部设置有弹性单元,取走一个折流板后自动上抬至取板仓81的上端,便于吸引单元84有规律的取料工作。

57.进一步,如图10所示,所述支撑机构11包括开设在底座10一上的安装槽111,所述管芯半成品100匹配置于安装槽111内,安装槽111的外端部下陷设置有卡位槽112,所述管芯半成品100的底盘安装在卡位槽112内。

58.在本实施例中,通过设置支撑机构11使得管芯半成品100卧置于安装槽111内,利用卡位槽112将其管芯半成品100固定限牢,从而保证推料机构9进行推料时的精准度。

59.实施例二如图6所示,其中与实施例一中相同或相应的部件采用与实施例一相应的附图标记,为简便起见,下文仅描述与实施例一的区别点。该实施例二与实施例一的不同之处在于:进一步,如图11所示,所述推料机构9包括底座二91、在第二气缸92驱动下滑动设置在所述底座10二上的平推单元93,所述平推单元93包括设置在第二气缸92输出端的连接盘94、四组分别与模具机构3上的管套外侧一一对应设置的推动管95,所述底座10二外端设置有限位盘96,推动管95外套设有压缩弹簧97,该压缩弹簧97一端与所述限位盘96固定连接且另一端与所述连接盘94固定连接。

60.在本实施例中,通过设置底座二91配合连接盘94利用第二气缸92的驱动平推单元93带动推动管95向前传动推料,且利用压缩弹簧97来保证任何位置的一组管套及折流板在组装到位时,能达到充分到位。

61.值得说明的是底座10与底座二91槽孔对应精准,该装配自动化推装工作。

62.工作过程:人工将多组折流板按角度放入至取板仓81内、管套组放入辊式传输带71中,把管芯半成品100放入卡位槽112内固定后开启设备,首先承载组件5初始在上装工位1上进行进料工作,通过折流板上料机构8将折流板上料至折流板安置单元52上,在通过管套上料机构7将管套上料至安置槽511内,随后通过切换组件6间断式公转从上装工位1交替切换工作至组装工位2上在利用推料机构9将管套组与折流板依次送入管芯半成品100上完成装配工作。

63.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“前后”、“左右”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或部件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对发明的限制。

64.当然在本技术方案中,本领域的技术人员应当理解的是,术语“一”应理解为“至少一个”或“一个或多个”,即在一个实施例中,一个元件的数量可以为一个,而在另外的实施例中,该元件的数量可以为多个,术语“一”不能理解为对数量的限制。

65.以上所述,仅为本发明较佳的具体实施方式,但本发明的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明的技术提示下可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。因此,本发明的保护范围应该以权利要求书的保护范围为准。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1