一种高精度模具设计用研磨装置的制作方法

1.本实用新型涉及模具生产技术领域,具体涉及一种高精度模具设计用研磨装置。

背景技术:

2.模具开发过程中,需要对模具腔体中与产品相贴合的表面进行抛光、研磨,使其保证所要求的尺寸、形状、位置精度、光洁度及粗糙度,并且在使用一段时间后,模具也需要修复,因此模具的研磨十分重要。

3.但是在实际使用时,现有的研磨工序主要由人工完成,即工人手拿着装嵌有金刚石磨头的研磨机对模具的内孔进行研磨,这样劳动强度大,降低生产效率,且人工研磨抛光的模具表面不均匀,造成模具精度低。

4.因此,发明一种高精度模具设计用研磨装置来解决上述问题很有必要。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种高精度模具设计用研磨装置,以解决目前采用人工对模具的内孔进行研磨导致模具表面不均匀、模具精度低的问题,以及目前采用人工对模具的内孔进行研磨存在的劳动强度大、生产效率低的问题。

6.为了实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种高精度模具设计用研磨装置,包括机体,所述机体内壁顶部固定有驱动部承载箱,所述驱动部承载箱内水平设置有第二转轴,第二转轴与驱动部承载箱的侧壁转动连接,第二转轴经动力结构驱动转动;所述第二转轴上固定套接有转动辊,所述转动辊整个外周面上开设有首尾连通的s形回路滑槽,所述s形回路滑槽内部滑动连接有滑块,所述滑块外壁活动套接有转动块,所述转动块与驱动部承载箱内壁转动连接使得转动块可在竖直平面内左右转动;所述转动块底部固定连接有弧形齿条,所述驱动部承载箱底部开设有第一滑槽,所述第一滑槽与齿条板滑动连接使得齿条板可沿第一滑槽左右移动;所述齿条板与弧形齿条相啮合,所述齿条板底部固定连接有第一电动推杆,所述第一电动推杆的伸缩端竖直向下且固定连接有第二电机,所述第二电机的输出轴竖直向下且固定连接有刀口向下的打磨刀。

7.进一步的,所述机体内部底端固定有工作台,所述工作台的左右两侧均固定连接有第二电动推杆,两个所述第二电动推杆的伸缩端相向设置,且两个所述第二电动推杆的伸缩端均固定连接有固定板。

8.进一步的,所述工作台顶部开设有沿其长度方向设置的第二滑槽,两个所述固定板均与第二滑槽滑动连接。

9.进一步的,所述工作台的侧边固定连接有挡尘板。

10.进一步的,两个所述固定板相互靠近的一侧均设有防护垫。

11.进一步的,所述驱动部承载箱的下部设有吸尘机,所述机体顶部设有收集箱,吸尘机通过排尘管与收集箱连接。

12.进一步的,所述动力结构为第一电机,所述第一电机固定在所述驱动部承载箱上,

其输出轴与第二转轴固定连接。

13.进一步的,所述动力结构包括第一电机和第一转轴,所述第一电机固定于机体顶部内,所述第一电机输出轴与第一转轴固定连接,第一转轴与机体顶部内壁转动连接,且第一转轴水平设置于第二转轴上方;所述第一转轴上套接固定有主动轮,所述第二转轴上套接固定有从动轮,所述从动轮与主动轮通过贯穿驱动部承载箱的皮带连接。

14.在上述技术方案中,本实用新型提供的技术效果和优点:

15.1、通过驱动部承载箱内的部件带动打磨刀进行左右往复移动,通过第二电机带动打磨刀在转动打磨,并通过第一电动推杆控制打磨刀的高度,使得打磨刀在转动打磨的同时进行左右往复移动,便于保证在一定范围内打磨的平整和均匀化,便于保证打磨的质量,便于保证模具精度,有效解决了目前采用人工对模具的内孔进行研磨导致模具表面不均匀、模具精度低的问题;通过机力代替人力,省时省力,便于提高机体研磨的效率,降低成本的消耗,有效解决了目前采用人工对模具的内孔进行研磨存在的劳动强度大、生产效率低的问题;

16.2、通过挡尘板的设置,避免出现大面积扬尘的现象,便于吸尘机进行吸尘,通过吸尘机的设置,便于将研磨时产生的碎屑吸走,有效保证打磨效果,且避免了灰尘和碎屑吸入人体危害身心健康,通过固定板的设置,便于对模具进行固定,便于进行打磨,通过防护垫的设置,便于在固定模具时对模具的保护,便于使用。

附图说明

17.为了更清楚地说明本技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

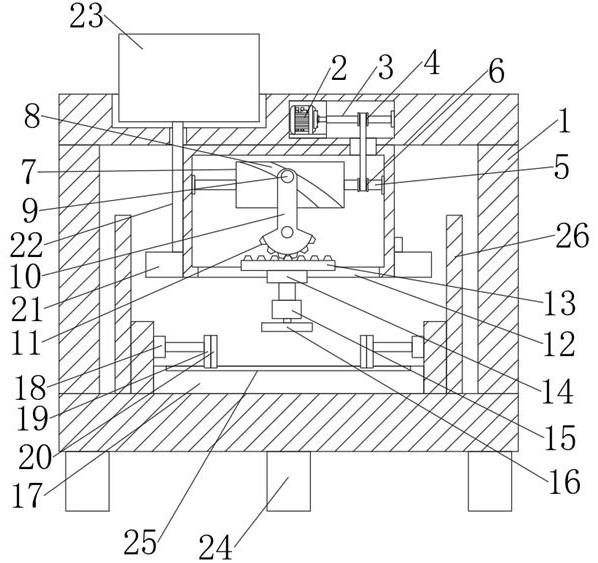

18.图1为本实用新型的整体结构示意图。

19.图2为本实用新型的整体结构剖视图。

20.图3为本实用新型弧形齿条与齿条板的连接结构示意图。

21.图4为本实用新型第二电动推杆与固定板的连接结构示意图。

22.图5为本实用新型第一转轴与第二转轴的连接结构示意图。

23.附图标记说明:

24.1.机体,2.第一电机,3.第一转轴,4.主动轮,5.第二转轴,6.从动轮,7.转动辊,8.s形回路滑槽,9.滑块,10.转动块,11.弧形齿条,12.第一滑槽,13.齿条板,14.第一电动推杆,15.第二电机,16.打磨刀,17.工作台,18.第二电动推杆,19.固定板,20.防护垫,21.吸尘机,22.排尘管,23.收集箱,24.支撑腿,25.第二滑槽,26.挡尘板。

具体实施方式

25.为了使本领域的技术人员更好地理解本实用新型的技术方案,下面将结合附图对本实用新型作进一步的详细介绍。

26.本实用新型提供了如图1

‑

5所示的一种高精度模具设计用研磨装置,包括机体1,所述机体1内壁顶部固定有驱动部承载箱,所述驱动部承载箱内水平设置有第二转轴5,第二转轴5与驱动部承载箱的侧壁转动连接,第二转轴5经动力结构驱动转动;所述第二转轴5

上固定套接有转动辊7,所述转动辊7整个外周面上开设有首尾连通的s形回路滑槽8,所述s形回路滑槽8内部滑动连接有滑块9,所述滑块9外壁活动套接有转动块10,所述转动块10与驱动部承载箱内壁转动连接,在外力作用下,转动块10可在竖直平面内左右转动;所述转动块10底部固定连接有弧形齿条11,所述驱动部承载箱底部开设有第一滑槽12,所述第一滑槽12与齿条板13滑动连接,在外力作用下齿条板13可沿第一滑槽12左右移动;所述齿条板13与弧形齿条11相啮合,所述齿条板13底部固定连接有第一电动推杆14,所述第一电动推杆14的伸缩端竖直向下且固定连接有第二电机15,所述第二电机15的输出轴竖直向下且固定连接有刀口向下的打磨刀16,通过第一电动推杆14可控制打磨刀16的高度,通过第二电机15可带动打磨刀16转动打磨。

27.在使用本实用新型实施例的一种高精度模具设计用研磨装置时,首先在打磨刀16下方固定好模具,动力结构驱动第二转轴5转动,第二转轴5转动带动转动辊7转动,转动辊7转动带动s形回路滑槽转动,s形回路滑槽转动带动转动块10在竖直平面内左右往复转动,转动块10在竖直平面内左右往复转动带动弧形齿条11在竖直平面内左右往复转动,弧形齿条11在竖直平面内左右往复转动带动齿条板13左右往复移动,齿条板13左右往复移动带动打磨刀16左右往复移动,驱动第一电动推杆14和第二电机15,打磨刀16开始工作,打磨刀16在转动打磨的同时进行左右往复移动,便于保证在一定范围内打磨的平整和均匀化,通过机力代替人力,省时省力,便于提高机体1研磨的效率,便于保证打磨的质量,降低成本的消耗。

28.进一步的,在上述技术方案中,所述动力结构为第一电机2,所述第一电机2固定在所述驱动部承载箱上,其输出轴与第二转轴5固定连接。通过驱动第一电机2,第一电机2输出轴转动带动第二转轴5转动。

29.进一步的,在上述技术方案中,所述动力结构包括第一电机2和第一转轴3,所述第一电机2固定于机体1顶部内,所述第一电机2输出轴与第一转轴3固定连接,第一转轴3与机体1顶部内壁转动连接,且第一转轴3水平设置于第二转轴5上方,所述第一转轴3上套接固定有主动轮4,所述第二转轴5上套接固定有从动轮6,所述从动轮6与主动轮4通过贯穿驱动部承载箱的皮带连接,如图2所示,通过驱动第一电机2,第一电机2输出轴转动带动第一转轴3转动,第一转轴3转动带动主动轮4转动,主动轮4转动带动从动轮6转动,从动轮6转动带动第二转轴5转动。

30.进一步的,在上述技术方案中,所述机体1内部底端固定有工作台17,所述工作台17的左右两侧均固定连接有第二电动推杆18,两个所述第二电动推杆18的伸缩端相向设置,且两个所述第二电动推杆18的伸缩端均固定连接有固定板19,所述工作台17顶部开设有沿其长度方向设置的第二滑槽25,两个所述固定板19均与第二滑槽25滑动连接,通过固定板19的设置,便于对模具进行固定,便于进行打磨。

31.进一步的,在上述技术方案中,两个所述固定板19相互靠近的一侧均设有防护垫20,所述防护垫20由橡胶材料制成,通过防护垫20的设置,便于在固定模具时对模具的保护。

32.进一步的,在上述技术方案中,所述驱动部承载箱的下部设有吸尘机21,所述机体1顶部设有收集箱23,吸尘机21通过排尘管22与收集箱23连接。通过吸尘机21的设置,便于将研磨时产生的碎屑吸走,避免灰尘和碎屑吸入人体危害身心健康,便于使用。

33.进一步的,在上述技术方案中,所述工作台17的侧边固定连接有挡尘板26,工作台17左右两侧的两个所述挡尘板26关于机体1轴线对称分布,通过挡尘板26的设置,避免出现大面积扬尘的现象,便于吸尘机21进行吸尘。

34.进一步的,在上述技术方案中,所述机体1底部设有支撑腿24,所述支撑腿24数量设置为多个,多个所述支撑腿24均匀分布在机体1底部,通过支撑腿24的设置,便于保证工作时机体1的稳定性。

35.以上只通过说明的方式描述了本实用新型的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本实用新型的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本实用新型权利要求保护范围的限制。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1