一种转炉煤气除尘系统的制作方法

1.本技术涉及除尘设备技术领域,具体涉及一种转炉煤气除尘系统。

背景技术:

2.目前钢铁行业转炉炼钢一次除尘普遍采用“湿法”和“干法”两种。前者以og法为代表,采用双级文丘里湿法来捕集转炉烟气中的粉尘。后者以lt法为代表,采用干式电除尘器捕集转炉烟气中的粉尘,其中lt干法核心为电除尘器。

3.随着对钢铁行业环保要求日趋严格,采用lt法的转炉炼钢已经难以满足新的环保指标要求,部分烟尘(如溅渣、补炉、兑铁等)在电除尘器内无法收集,造成冶炼周期内烟囱阶段性的冒黄烟,这部分黄烟依靠电除尘器本体处理难度较大。

4.现有技术中的除尘设备,例如使用管束式除尘装置,基于离心力分离的气液分离器,利用旋转气流的离心作用,将气流中夹带的液滴甩向壁面周围,烟气中的细小液滴、细微粉尘颗粒、气溶胶等微小颗粒物互相碰撞团聚凝聚成大液滴,大液滴再被气旋筒表面液膜捕获,从而实现与气相分离而脱除。使用一段时间后,需要利用安装于管束中心的冲洗水管上开设的喷洒头对管束内进行清洗,但是上述结构的清洗能力有限,清洗不彻底会影响除尘装置的除尘效果,更严重的尘粒会堵塞管束使其无法工作只能人工拆卸进行内部清理。

技术实现要素:

5.为了解决上述技术问题,本技术提出了一种转炉煤气除尘系统,按照气体流向,依次串联设置有转炉、蒸发冷却器、电除尘器,所述电除尘器另一端通过切换站分别与煤气柜以及放散烟囱相连;

6.还包括精除尘器,所述精除尘器设置于所述切换站与放散烟囱之间;所述精除尘器包括壳体,所述壳体内从下到上依次设置有喷淋部和管束除尘部,所述管束除尘部包括若干除尘管,所述除尘管内设置中心轴和旋流叶片,所述旋流叶片均匀分布在中心轴和除尘管内壁的环状空间内,所述中心轴侧壁开设有喷洒头;

7.所述管束除尘部还包括深度清洗部,所述深度清洗部设置于除尘管上方,所述深度清洗部包括空心u形管,空心u形管两条直管的上端和下端分别开设有第一通孔和第二通孔;所述深度清洗部还包括设置于空心u形管上端的第一环形空心管、设置于空心u形管下端的第二环形空心管;所述第一环形空心管下端开设与所述第一通孔相连通的第三通孔,所述第一环形空心管内侧壁开设第一出液口;所述第二环形空心管上端开设与所述第二通孔相连通的第四通孔,所述第二环形空心管内侧壁开设第二出液口,液体进入空心u形管后,分别从第一环形空心管的第一出液口、第二环形空心管的第二出液口流入除尘管。

8.进一步的,所述第一环形空心管的内径小于所述第二环形空心管的内径。

9.进一步的,所述第一出液口设置于所述第一环形空心管内侧壁的底端,所述第一环形空心管内侧壁下端向内侧倾斜设置,以形成第一挡流部;

10.所述第二出液口设置于所述第二环形空心管内侧壁的底端,所述第二环形空心管内侧壁下端向内侧倾斜设置,以形成第二挡流部。

11.进一步的,所述深度清洗部还包括第一导流部和第二导流部,所述第一导流部设置于所述第一环形空心管的下端,从第一出液口流出的液体经过第一导流部流向除尘管;所述第二导流部设置于所述第二环形空心管的下端,从第二出液口流出的液体经过第二导流部流向除尘管。

12.进一步的,所述第一导流部为第一空心管,所述第一空心管上端与所述第一环形空心管内侧壁底端相连;所述第二导流部为第二空心管,所述第二空心管上端与第二环形空心管内侧壁底端相连。

13.进一步的,所述第一空心管的直径小于第二空心管的直径,所述第二空心管外壁贴合除尘管内壁设置,所述第一空心管位于所述环状空间。

14.进一步的,所述空心u形管的弯管处设置有进液口。

15.进一步的,所述转炉顶部通过汽化冷却通道与蒸发冷却器相连,电除尘器远离所述蒸发冷却器的一端通过风机与切换站相连,所述切换站包括并联的回收钟型阀和放散钟型阀,所述回收钟型阀远离风机的一端通过煤气冷却器与煤气柜相连,所述放散钟型阀远离风机的一端通过精除尘器与放散烟囱相连。

16.进一步的,所述喷淋部包括主管道、若干与主管道相连通的分支管道,所述分支管道设置于壳体中,所述分支管道设置于管束除尘部的下方,所述分支管道的下端设置有喷淋头。

17.进一步的,壳体下端设置有进气口,在进气口下端设置有储水箱,所述进气口与储水箱之间还设置有过滤板,所述主管道远离分支管道的一端与储水箱相连通。

18.本技术的有益效果如下:

19.1、本技术主要针对转炉非回收期时的烟气,在切换站与放散烟囱之间设置精除尘器,转炉一次除尘烟气进入精除尘器,经过高效过滤除尘后,使得烟气达标排放;

20.2、本技术在除尘管上方设置深度清洗部与除尘管中设置的喷洒头配合实现除尘管的深度清洗,深度清洗部的结构实现由空心u形管进入的清洗液分别向上从第一环形空心管流出、向下从第二环形空心管流出,首先两个环形空心管的设置更好的与圆形除尘管配合一方面不会影响气体的正常流出,另一方面流出的液体360

°

流向除尘管,清洗更全面、彻底;其次两个环形空心管具有高度差,流出的清洗液依次作用于除尘管使得冲洗更彻底,有利于提高清洁效率;

21.3、本技术结构设置简单,利用一个u形管就可以实现一整排的除尘管的清洗,且多个零部件通过一个u形管就可以简单安装,有效节约安装空间;

22.4、本技术通过调节两个环形空心管的尺寸,使得两个环形空心管流出的清洗液分别作用于除尘管的不同位置,使得除尘管内壁以及旋流叶片均得到有效清洁;

23.5、本技术中第一挡流部和第二挡流部的设置,为流出的液体提供挡流作用,使得液体都向下流,提高对除尘管的清洗效率;

24.6、本技术中第一导流部和第二导流部的作用使得流出的液体顺着导流部流下,起到很好的导流作用,进一步提高对除尘管的清洗效率;另外导流部也可以为环形空心管的安装起到定位作用;

25.7、本技术通过导流部的尺寸位置,也可以实现流出的液体作用于除尘管的不同位置,提高清洗效果;

26.8、本技术进入精除尘器的气体依次经过喷淋部和管束除尘部,喷淋部可以通过设置多个分支管道,且每个分支管道设置在不同的高度,多层同步进行除尘,大大提高了除尘效果;

27.9、本技术中通过设置过滤板将尘粒拦截,液体流入储水箱可以实现液体的循环利用。

附图说明

28.此处所说明的附图用来提供对本技术的进一步理解,构成本技术的一部分,本技术的示意性实施例及其说明用于解释本技术,并不构成对本技术的不当限定。在附图中:

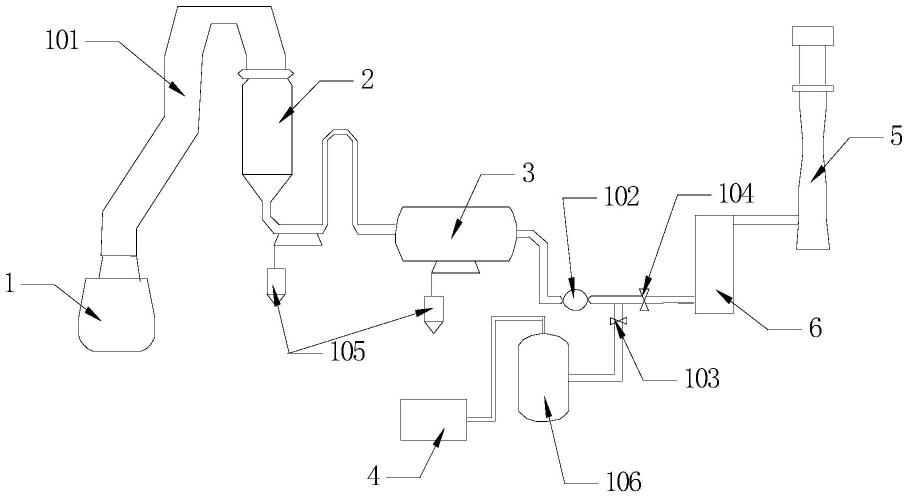

29.图1为本技术中一种转炉煤气除尘系统的结构示意图;

30.图2为本技术中精除尘器的结构示意图;

31.图3为本技术中管束除尘部的俯视结构示意图;

32.图4为本技术中除尘管与深度清洗部的配合结构示意图;

33.图5为本技术中深度清洗部的爆炸截面示意图;

34.图6为本技术中第二环形空心管的立体结构示意图。

具体实施方式

35.为了更清楚的阐释本技术的整体构思,下面结合说明书附图以示例的方式进行详细说明。

36.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术,但是,本技术还可以采用其他不同于在此描述的其他方式来实施,因此,本技术的保护范围并不受下面公开的具体实施例的限制。

37.另外,在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

38.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是两个或两个以上,除非另有明确具体的限定。

39.在本技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接,还可以是通信;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

40.在本技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以

是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本技术的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

41.如图1-图6所示,本实施例中一种转炉煤气除尘系统,按照气体流向,依次串联设置有转炉1、蒸发冷却器2、电除尘器3,电除尘器3另一端通过切换站分别与煤气柜4以及放散烟囱5相连;还包括精除尘器6,精除尘器6设置于切换站与放散烟囱5之间;精除尘器6包括壳体61,壳体61内从下到上依次设置有喷淋部62和管束除尘部63,管束除尘部63包括若干除尘管631,除尘管631内设置中心轴6311和旋流叶片6312,旋流叶片6312均匀分布在中心轴6311和除尘管631内壁的环状空间内,中心轴6311侧壁开设有喷洒头6313;管束除尘部63还包括深度清洗部7,深度清洗部7设置于除尘管631上方,深度清洗部7包括空心u形管71,空心u形管71两条直管的上端和下端分别开设有第一通孔711和第二通孔712;深度清洗部7还包括设置于空心u形管71 上端的第一环形空心管72、设置于空心u形管71下端的第二环形空心管73;第一环形空心管72下端开设与第一通孔711相连通的第三通孔721,第一环形空心管72内侧壁开设第一出液口722;第二环形空心管73上端开设与第二通孔712相连通的第四通孔731,第二环形空心管73内侧壁开设第二出液口732,液体进入空心u形管71后,分别从第一环形空心管72的第一出液口722、第二环形空心管73的第二出液口732流入除尘管631,空心u形管71的弯管处设置有进液口713。

42.可以理解的,转炉1顶部通过汽化冷却通道101与蒸发冷却器2相连,电除尘器3远离蒸发冷却器2的一端通过风机102与切换站相连,切换站包括并联的回收钟型阀103和放散钟型阀104,回收钟型阀103远离风机102的一端通过煤气冷却器106与煤气柜4相连,放散钟型阀104远离风机102的一端通过精除尘器6与放散烟囱5相连。

43.可以理解的,在蒸发冷却器2以及电除尘器3下方均设置有灰仓105。

44.可以理解的,如图2所示,喷淋部62包括主管道621、若干与主管道621 相连通的分支管道622,分支管道622设置于壳体61中,分支管道622设置于管束除尘部63的下方,分支管道622的下端设置有喷淋头623。

45.可以理解的,为了实现液体的循环利用,壳体61下端设置有进气口611,在进气口611下端设置有储水箱612,进气口611与储水箱612之间还设置有过滤板613,主管道621远离分支管道622的一端与储水箱612相连通。

46.可以理解的,第一出液口722在第一环形空心管72内侧壁上可以是均匀开设的若干通孔,也可以是一条通槽。

47.本实施例在使用时,转炉1炼钢时,产生的气体依次经过汽化冷却通道 101、蒸发冷却器2、电除尘器3进行除尘处理,当在煤气回收期,转炉1一次除尘烟气(主要成分co),经过回收钟型阀103后再经过煤气冷却器106由煤气柜4回收利用,当在煤气非回收期,转炉1一次除尘烟气经过放散钟型阀104 再经过精除尘器6后由放散烟囱5排出。

48.转炉1一次除尘烟气从进气口611进入壳体61,先经过若干层喷淋头623 喷出的液体进行初步除尘,掉落的尘粒被过滤板613截留,液体落入储水箱612 中,储水箱612的液体

可以再从主管道621进入分支管道622并从喷淋头623 喷出;被初步除尘后的气体继续向上流动,进入管束除尘部63,在管束除尘部 63中,气体进入除尘管631,在旋流叶片6312的作用下,气流中由于离心力实现颗粒物与气相分离,被除尘后的气体再向上并从排气口流向放散烟囱5。

49.当管束除尘部63中除尘管631积攒一定的颗粒物后,就需要对其进行清洁,否则会阻塞除尘管631影响后续的除尘工作;如果除尘管631中颗粒物积攒较少时,向中心轴6311中输入清洗液,液体经过喷洒头6313喷出,对除尘管631内壁进行常规清洗;但是如果除尘管631中颗粒物较多,光靠喷洒头6313 清洗效果差,此时可以启动本实施例中的深度清洗部7,清洗液从进液口713 进入并充满空心u形管71,一部分清洗液通过第一通孔711、第三通孔721流入第一环形空心管72,再从第一出液口722排出用于清洗除尘管631中;另一部分清洗液通过第二通孔712、第四通孔731流入第二环形空心管73中,再从第二出液口732排出用于清洗除尘管631,从上至下对除尘管631进行冲洗,将除尘管631中尘粒冲下,冲洗后的清洗液从环状空间内流至下方;

50.本实施例中深度清洗部7安装简单,在每一个除尘管631的管口上方先搭设第二环形空心管73,在第二环形空心管73上搭设空心u形管71,在空心u 形管71上搭设第一环形空心管72,就可以完成安装,为了更好定位,第一通孔711、第三通孔721之间可以通过定位件安装,比如第一环形空心管72第三通孔721处设置凸缘,凸缘插入第一通孔711就完成安装。

51.在另一个实施例中,第一环形空心管72的内径小于第二环形空心管73的内径。

52.如果除尘管631内壁颗粒物较多,第一环形空心管72、第二环形空心管 73可以集中冲洗内壁,若内壁与旋流叶片6312上颗粒物都需要冲洗,此时可以通过调整第一环形空心管72的内径,缩小内径使得流下的液体落到旋流叶片6312上,可以分别对内壁或旋流叶片6312进行定位清洗,灵活度更好,可以根据不同情况进行调整。

53.在另一个实施例中,如图5所示,第一出液口722设置于第一环形空心管 72内侧壁的底端,第一环形空心管72内侧壁下端向内侧倾斜设置,以形成第一挡流部723;第二出液口732设置于第二环形空心管73内侧壁的底端,第二环形空心管73内侧壁下端向内侧倾斜设置,以形成第二挡流部733。

54.本实施例在使用时,从第一出液口722流出的液体经过第一挡流部723的作用,第二出液口732流出的液体经过第二挡流部733的作用,可以有效调整流向,都向下流,不会溅出去,提高对除尘管631的清洗效果。

55.在另一个实施例中,如图5和图6所示,深度清洗部7还包括第一导流部 724和第二导流部734,第一导流部724设置于第一环形空心管72的下端,从第一出液口722流出的液体经过第一导流部724流向除尘管631;第二导流部 734设置于第二环形空心管73的下端,从第二出液口732流出的液体经过第二导流部734流向除尘管631。

56.可以理解的,第一导流部724为第一空心管,第一空心管上端与第一环形空心管72内侧壁底端相连;第二导流部734为第二空心管,第二空心管上端与第二环形空心管73内侧壁底端相连。

57.在导流部的作用下,从第一出液口722流出的液体顺着第一空心管内壁向下流,第二出液口732流出的液体顺着第二空心管内壁向下流,起到很好的导流作用;另外,有了导流部也更方便第一环形空心管72在空心u形管71的定位安装,以及第二环形空心管73与每

个除尘管631的定位安装。

58.可以理解的,第一空心管的直径小于第二空心管的直径,第二空心管外壁贴合除尘管631内壁设置,第一空心管位于环状空间。

59.通过调整第一空心管、第二空心管的直径,也可以实现根据不同的情况,有选择性的对除尘管631内壁或旋流叶片6312的冲洗。

60.本说明书中的各个实施例均采用递进的方式描述,各个实施例之间相同相似的部分互相参见即可,每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处。尤其,对于系统实施例而言,由于其基本相似于方法实施例,所以描述的比较简单,相关之处参见方法实施例的部分说明即可。

61.以上仅为本技术的实施例而已,并不用于限制本技术。对于本领域技术人员来说,本技术可以有各种更改和变化。凡在本技术的精神和原理之内所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本技术的权利要求范围之内。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1