一种超早强高强混凝土及其制备方法与流程

1.本技术涉及建筑材料技术领域,特别涉及一种超早强高强混凝土及其制备方法。

背景技术:

2.现代桥梁、道路施工中,对结构局部损坏通常使用修补的方式来确保结构质量安全。修补施工的传统工艺一般为先剔除损坏混凝土,再凿毛交接面,涂刷界面剂,最后浇筑新混凝土。采用传统工艺修补施工时,由于新混凝土一般终凝时间在8~10h以上,需要较长时间断隔交通,对交通通行压力较大的桥梁或道路适应性较差。

3.相关技术中,采用稍高于原混凝土强度等级的普通混凝土进行路面修复,虽然能在短时间内凝固,但是也存在许多弊端,如:(1)普通混凝土收缩大,开裂现象严重;(2)新旧混凝土粘结效果差,新旧混凝土界面粘结强度不足,容易开裂;(3)普通混凝土养护时间需要14天以上,不能快速开放交通。而伴随着社会运行节奏的加快,快速修补,快速通车成为了社会的迫切期望。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供一种超早强高强混凝土及其制备方法,以解决相关技术中普通混凝土强度低、硬化时间长、新老混凝土界面粘结弱的问题。

5.第一方面,提供了一种超早强高强混凝土,按重量份计,该超早强高强混凝土包括:770~790份胶凝材料、650~670份粗集料、650~670份细集料、124~130份外加剂、170~175份水、1~2份补偿收缩剂;所述外加剂包括0.02~0.03份早强组分、0.10~0.12份缓凝组分、0.05~0.07份引气保水组分及0.80~0.82份减水组分。

6.一些实施例中:

7.所述早强组分包括碳酸锂,所述缓凝组分包括四硼酸钠,所述引气保水组分包括有机硅;所述减水组分包括聚羧酸有机物和水泥类基底材料;

8.按质量百分数计,每份超早强高强混凝土包括0.11%~0.16%所述碳酸锂;0.53%~0.63%所述四硼酸钠;0.26%~0.37%所述有机硅;4.2%~4.3%所述聚羧酸有机物和水泥类基底材料。

9.一些实施例中,所述聚羧酸有机物和水泥类基底材料的质量比为1:4~1:3。

10.一些实施例中,所述外加剂包括0.25份早强组分、0.12份缓凝组分、0.08增粘组分和0.45份减水组分。

11.一些实施例中,770~790份所述胶凝材料包括150~170份普通硅酸盐水泥和620~640份低碱硫铝酸盐水泥。

12.一些实施例中,所述粗集料包括碎石,所述细集料包括石英砂,所述碎石和所述石英砂的质量比为1:1~2:3。

13.一些实施例中,所述石英砂包括20

‑

40目和40

‑

70目的石英砂,两者之间的质量比为1:1~2:3。

14.一些实施例中,所述水与所述胶凝材料的质量比为0.20~0.22。

15.一些实施例中,所述补偿收缩剂包括mgo,所述mgo与所述超早强高强混凝土的质量比为0.04~0.08。

16.第二方面,提供了一种上述所述的超早强高强混凝土的制备方法,其包括以下步骤:

17.将所述粗集料、细集料和胶凝材料搅拌均匀;

18.加入所述外加剂与所述补偿收缩剂搅,搅拌均匀;

19.加入所述水搅拌,直至出现浆体;

20.继续搅拌均匀,得到所述超早强高强混凝土。

21.本技术提供的技术方案带来的有益效果包括:

22.(1)本技术实施例制备的超早强高强混凝土3h抗压强度≥55mpa、5h抗压强度≥65mpa、1d抗压强度≥80mpa,解决了普通混凝土硬化时间长、强度生长慢的问题。

23.(2)本技术实施例制备的超早强高强混凝土出机30min后仍能保持较好的流动性及可塑性,且无需振捣。

24.(3)本技术实施例制备的超早强高强混凝土3h抗折强度≥6.5mpa,尤其适用于道路路面施工。

25.(4)本技术实施例制备的超早强高强混凝土硬化后无收缩裂纹,混凝土表面完整性较好。

26.(5)本技术实施例制备的超早强高强混凝土与老混凝土粘结强度比高于85%。

27.本技术实施例提供了一种超早强高强混凝土及其制备方法,制备混凝土时掺加了水泥、石英砂、外加剂和补偿收缩剂,水泥水化形成水泥石结构,与集料一起提供混凝土结构所需的强度;石英砂增加了混凝土的密实性,提高了强度;外加剂中的早强组分包含碳酸锂,碳酸锂溶解后碳酸根离子与水泥水化生成的钙离子反应生成不溶物碳酸钙,促进水泥水化及密实结构的形成,提高强度;外加剂中的缓凝成分包含四硼酸钠,四硼酸钠水解后硼酸根与钙离子生成微溶物硼酸钙,形成滚珠效应,能够一定程度提高混凝土流动性,同时减缓c

‑

s

‑

h凝胶的形成但不影响c

‑

s

‑

h凝胶总量;外加剂中的保水引气成分包含有机硅,有机硅包含水泥及c

‑

s

‑

h颗粒形成憎水基团,降低混凝土稠度,提高混凝土包裹性及保水性,改善工作性。外加剂中减水成分主要为聚羧酸有机物,聚羧酸有机物中羟基带负电荷,包裹水泥颗粒后使其形成负电荷基团,相互排斥,起到润滑作用,从而减少用水量,降低水胶比,提高了混凝土强度;补偿收缩剂一方面通过自身水化体积膨胀补偿混凝土硬化后期的收缩,一方面通过微膨胀挤压新老混凝土交接面,提高新老混凝土的粘结强度。

具体实施方式

28.为使本技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本技术的一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

29.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,早期强度高、强度生长快,3h抗压强度≥55mpa,施工时不需要振捣,硬化后无收缩裂纹,抗折强度较高,尤其适用于道路路面修补。

30.本技术实施例提供的超早强高强混凝土可用于水平向及竖向混凝土结构物的修补,尤其适用于修补面积小、强度要求增长快的部位,如混凝土路面、预制混凝土梁板等,一般要求初始坍落度不小于200mm,30min后坍落度不小于180mm。

31.本技术实施例的外加剂包括0.25份早强组分、0.12份缓凝组分、0.08增粘组分和0.45份减水组分。

32.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,水与胶凝材料的重量比为0.22。

33.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,水泥为42.5级普通硅酸盐水泥和42.5级低碱硫铝酸盐水泥。

34.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,碎石粒级为5

‑

16mm,压碎值指标符合国家标准ⅰ类碎石要求。

35.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,砂采用20

‑

40目及40

‑

70目石英砂,其掺配比例为1:1~2:3,砂率为50%。

36.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,补偿收缩剂主要成分为mgo,mgo与超早强高强混凝土的质量比为0.04~0.08。

37.本技术实施例提供的超早强高强混凝土,拌和用水为自来水。

38.实施例1

‑

4:

39.实施例1

‑

4中,外加剂为126份,每份外加剂包括0.25份早强组分、0.12份缓凝组分、0.08增粘组分和0.45份减水组分,且采用固体复配组分外加剂。补偿收缩剂为2份,20

‑

40目石英砂为329份,40

‑

70目石英砂为329份,碎石为658份,水与胶凝材料的重量比为0.22,水为173份。

40.实施例1~4制备超早强高强混凝土的方法,包括以下步骤:

41.s1:将粗集料、细集料和胶凝材料搅拌均匀;

42.s2:加入外加剂与补偿收缩剂搅,搅拌均匀;

43.s3:加入水搅拌,慢速搅拌30s直至出现浆体;

44.s4:继续快速搅拌均匀,得到超早强高强混凝土。

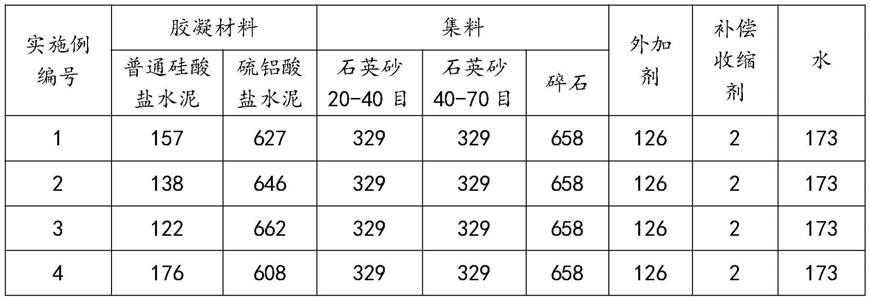

45.实施例1~4中各组分的配合比如表1所示。

46.表1混凝土的组分配合比(质量份)

[0047][0048]

取实施例1~4制备得到的混凝土进行多种性能指标的测试,其中包含1h抗压强度、5h抗压强度、1d抗压强度、3h抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比、电通量以及坍落度、30min坍落度损失。测试结果见表2。

[0049]

抗压强度测试方法及仪器严格按照gb/t50081《普通混凝土力学性能试验方法标

准》执行。

[0050]

抗折强度测试方法及仪器严格按照gb/t50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》执行。

[0051]

电通量测试方法及仪器严格按照gb/t 50082《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》。

[0052]

新老混凝土粘结抗压强度比即为新老混凝土粘结试件立方体抗压强度与同配合比的老混凝土立方体抗压强度的比值,立方体抗压强度测试方法及仪器严格按照gb/t50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》执行。

[0053]

坍落度测试方法及及仪器严格按照gb/t 50080《普通混凝土拌和物性能试验方法标准》。

[0054]

表2实施例1~4的测试结果

[0055][0056]

从上述结果来看,实施例1~4,3h抗折强度均大于6.5mpa,1d新老混凝土粘结抗压强度比均大于85%,坍落度均大于200mm,30min坍落度损失均小于30mm,电通量均小于900c。

[0057]

从实施例1、实施例2和实施例3看,提高硫铝酸盐水泥在胶凝材料中的占比,可提高超早强、高强混凝土早期抗压强度,抗折强度影响不明显。

[0058]

从实施例1和实施例4看,提高普通硅酸盐水泥在胶凝材料中的占比,对超早强、高强混凝土早期抗压强度有损害,抗折强度亦有所降低。

[0059]

从上述结果看,除实施例4以外,其余实施例3h、5h、1d抗压强度分别大于55mpa、65mpa、80mpa,且实施例3的抗压强度最佳。

[0060]

对比例5~6:

[0061]

对比例5~6中胶凝材料、集料、补偿收缩剂和水的组分同实施例1~4,改变外加剂的含量,并通过上述方法制备得到超早强高强混凝土。

[0062]

实施例5~6中各组分的配合比如表3所示。

[0063]

表3混凝土的组分配合比(质量份)

[0064]

[0065]

取对比例5~6制备得到的混凝土进行多种性能指标的测试,其中包含1h抗压强度、5h抗压强度、1d抗压强度、3h抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比、电通量以及坍落度、30min坍落度损失。测试结果见表4。

[0066]

表4实施例5~6的测试结果

[0067][0068]

从实施例3和对比例5~6的结果来看,减少外加剂用量,超早强高强混凝土早期抗压强度、抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比均明显降低,电通量明显增加,坍落度有所降低。增加外加剂用量,超早强高强混凝土早期抗压强度、抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比均有所降低,电通量有所增加,坍落度有所增加。

[0069]

对比例7~8:

[0070]

对比例7采用江苏奥莱特新材料股份有限公司生产的缓凝型高性能减水剂,固含量20%,质量份数为24;对比例8采用湖北腾辰科技有限公司生产的缓凝型普通减水剂,固含量18%,质量份数为30。

[0071]

对比例7~8中各组分的配合比如表5所示。

[0072]

表5混凝土的组分配合比(质量份)

[0073][0074][0075]

取对比例7~8制备得到的混凝土进行多种性能指标的测试,其中包含1h抗压强度、5h抗压强度、1d抗压强度、3h抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比、电通量以及坍落度、30min坍落度损失。测试结果见表6。

[0076]

表6实施例7~8的测试结果

[0077][0078]

从对比例7~8来看,采用市场上普通的缓凝型外加剂,坍落度能达到使用要求,但早期抗压强度、抗折强度均较低,电通量均较高,不满足使用要求。

[0079]

对比例9~10:

[0080]

对比例9在实施例3的基础上,改变补偿收缩剂的质量份数,补偿收缩剂为1份;对

比例10在实施例3的基础上,改变20

‑

40目石英砂与40

‑

70目石英砂的质量比,20

‑

40目石英砂为263份,40

‑

70目石英砂为395份。并通过上述方法制备得到超早强高强混凝土。

[0081]

对比例9~10中各组分的配合比如表7所示。

[0082]

表7混凝土的组分配合比(质量份)

[0083][0084]

取对比例9~10制备得到的混凝土进行多种性能指标的测试,其中包含1h抗压强度、5h抗压强度、1d抗压强度、3h抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比、电通量以及坍落度、30min坍落度损失。测试结果见表8。

[0085]

表8混凝土的组分配合比(质量份)

[0086][0087]

从实施例3和对比例9看,减少补偿收缩剂的用量,超早强高强混凝土早期抗压强度、抗折强度略有提高,1d新老混凝土粘结抗压强度比略有下降。

[0088]

从实施例3和对比例10看,改变细集料中20

‑

40目与40

‑

70目石英砂的比例,对超早强高强混凝土早期抗压强度、抗折强度、1d新老混凝土粘结抗压强度比、电通量等影响均不明显。

[0089]

本技术实施例制备超早强高强混凝土时掺加了水泥、石英砂、外加剂和补偿收缩剂,水泥水化形成水泥石结构,与集料一起提供混凝土结构所需的强度;石英砂增加了混凝土的密实性,提高了强度;外加剂中的早强组分提高了混凝土早期强度,缓凝成分延长了混凝土的硬化时间,增粘成分提高了混凝土浆体的包裹性,改善工作性,减水成分通过减少用水量从而降低水胶比,提高了混凝土强度;补偿收缩剂一方面通过自身水化体积膨胀补偿混凝土硬化后期的收缩,一方面通过微膨胀挤压新老混凝土交接面,提高新老混凝土的粘结强度。

[0090]

在本技术的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”等指示的方位或位置关系仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

[0091]

需要说明的是,在本技术中,诸如“第一”和“第二”等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个

……”

限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0092]

以上所述仅是本技术的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本技术。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本技术的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本技术将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1