一种混凝土引气剂、制备方法及应用与流程

1.本发明属于混凝土外加剂技术领域,具体为一种混凝土引气剂及其制备和应用。

背景技术:

2.混凝土的含气量及气泡稳定性对实体结构的耐久性及力学性能有重要影响。工程中,在混凝土中掺加适当引气剂,引入细小而又密集的气泡,是提高混凝土抗冻性能的有效手段。尤其是在高原低压环境下,例如川藏铁路雅安至林芝段,平均海拔高达4000m,平均大气压仅为60kpa,存在着大量高频冻融环境,极大地考验着混凝土含气量及气泡稳定性。在隧道衬砌、桥梁墩柱等结构混凝土设计中,国家标准对混凝土含气量提出明确要求。然而高原低压环境下混凝土存在着引气难及气泡稳定性差的的问题。

3.现有技术手段多为超掺引气剂来大幅提高混凝土初始含气量,以控制在项目段浇筑时含气量达标。但该方法混凝土含气量经时损失大,运输、振捣、成型阶段气泡损失严重,质量控制难度大,含气量经时波动大、随机性较高以及最终气泡尺寸相对较大,混凝土固化后气泡结构差,对于混凝土耐久性是不利的。同时固化后混凝土中的气泡尺寸过大,会造成混凝土强度的大幅下降,对力学性能产生负面影响。因此需要开发一种气泡稳定性强的引气剂。

4.中国专利cn109758966b公开了一种马来松香基双子引气剂制备方法,该方法将马来松香和环氧氯丙烷投入反应釜后,加入四丁基溴化铵,于90-100℃反应3-4h,得到中间产物;取该中间产物和双子连接基供体在反应釜中反应16-24h,得马来松香基双子表面活性剂;再将该表面活性剂与硅烷改性固体微粒稳泡组分反应,得马来松香基双子引气剂。该引气剂用于混凝土中,在低气压条件下不影响混凝土强度,有效改善了混凝土的流动性和耐久性。但方法制备过程耗时长,步骤复杂,成本高,且在高原低压环境下的稳泡性能有待验证提升。

5.中国专利cn111072310a公开了一种高效复合型混凝土引气剂及其制备方法,该方法将聚乙二醇、季戊四醇、水预先混合均匀后再依次将皂树皂苷、无患子皂苷、十二烷基苯磺酸钠、椰油酸二乙醇酰胺、橙子精油、衣康酸酐加入反应器,100-400r/min搅拌20-40min后,氮气保护下升温至70-80℃,搅拌3-5h后转移至高温高压反应釜中,180-200℃、2-5mpa反应30-50min后泄压降温,将脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、磺化的蓖麻醇钠盐、羧甲基纤维素、纳米粉体、减水剂、稳泡剂加入,800-1000r/min快速搅拌5-15min,冷却至室温,分装即可。该方法之制备的高效引气剂能有效改善混凝土和易性,降低混凝土的热扩散及传导系数,提高了混凝土的体积稳定性。但该方法制备过程需要180-200℃、2-5mpa的反应条件,对反应设备要求高,也并未探究该引气剂在高原低压环境下的引气效果。

技术实现要素:

6.本发明的主要目的在于提供一种混凝土引气剂制备方法及应用,提升高原低气压环境下的混凝土中气泡稳定性。本发明制备方法简单,环境友好,易于满足工业化生产。

7.本发明提供一种混凝土引气剂,各组分质量份数如下:纳米多孔二氧化硅分散液372-740份、增稠组分4-10份、引气剂20-40份、消泡剂1-10份。

8.所述纳米多孔二氧化硅分散液由以下质量份数成分组成:纳米多孔二氧化硅:1-10份、分散稳定剂:1-10份,去离子水:370-725份。

9.进一步的,所述纳米多孔二氧化硅由亲水性和疏水性两种纳米多孔二氧化硅复配而成,亲疏水复配比例为1:(0.1-10);纳米多孔二氧化硅粒径:5-50nm,孔径分布:2-30nm,比表面积:50-600m2/g。纳米尺寸具有良好吸附性,吸附在气液表面能增强液膜刚度,多孔结构起到细化气泡作用。

10.进一步的,所述亲水性纳米多孔二氧化硅接触角在50

°‑

70

°

之间,疏水性纳米多孔二氧化硅接触角在90

°‑

110

°

之间。合适的二氧化硅接触角范围是保证二氧化硅能均匀分散和强吸附在泡沫表面的前提。

11.进一步的,所述分散稳定剂为聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段型聚羧酸减水剂,其中聚氧丙烯占比10%-30%,含磷酸基团或磺酸基团,分子量在15000-25000之间。聚羧酸减水剂的聚氧乙烯-聚氧丙烯嵌段可以提高纳米二氧化硅的分散性,磷酸基团和磺酸基团可以提高疏水性纳米二氧化硅的分散性;同时大分子量聚羧酸减水剂的疏状侧链能提供空间位阻效应,增强纳米二氧化硅的分散稳定性。

12.进一步的,所述增稠组分为纤维素醚,糊精,羧甲基纤维素钠,黄原胶的一种或多种复合。增稠组分可以增加体系粘度,一方面抑制气泡上浮破灭,另一方面可以增加液膜弹性。

13.进一步的,所述引气组分为阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂。阴离子表面活性剂和非离子表面活性剂在高原低压环境下引气效果相对更好,且与纳米二氧化硅分散液及混凝土外加剂具有较强的适应性。

14.进一步的,所述阴离子表面活性剂包含十二烷基硫酸钠,阿尔法烯烃磺酸钠,磺基琥珀酸二辛酯钠。非离子表面活性剂包含三萜皂苷,脂肪醇聚氧乙烯醚,辛基酚聚氧乙烯醚。所述引气组分为上述一种或多种复合。

15.进一步的,所述消泡组分为有机硅类消泡剂,聚醚类消泡剂,聚醚改性有机硅类消泡剂的一种。适量消泡组分可以在混凝土引气过程中抑制大气泡的形成,更多的形成相对稳定的小气泡。

16.进一步的,所述混凝土引气剂制备方法制备步骤为,持续搅拌条件下,在纳米多孔二氧化硅分散液中依次加入增稠组分、引气组分、消泡组分,搅拌至均匀分散。

17.进一步的,所述混凝土引气剂,应用环境主要为高原低气压下预拌混凝土中,掺量为胶凝材料质量万分之一至千分之一。

18.本发明还保护一种混凝土引气剂的制备方法,该方法采用如上所述混凝土引气剂的配方,具体包括以下步骤:

19.步骤一、将分散稳定剂加入去离子水中,搅拌至均匀分散;

20.步骤二、加入纳米多孔二氧化硅至步骤一得到的溶液中,提高温度至40℃-50℃,超声条件下以180-300rpm的搅拌速率搅拌0.5h-2h,得到二氧化硅分散液;

21.步骤三、在纳米多孔二氧化硅分散液中依次加入增稠组分、引气组分、消泡组分,搅拌至均匀分散。

22.本发明还保护一种混凝土引气剂的应用,所述混凝土引气剂应用于高原低气压下预拌混凝土中,掺量为胶凝材料质量的万分之一至千分之一。

23.与现有技术相比,本发明的有益效果在于:

24.其一,本发明采用亲疏水复合型纳米多孔二氧化硅分散液作为引气剂体系母液,具有以下有益效果:

25.1.在混凝土的气液界面上,亲水结构纳米多孔二氧化硅聚集在气泡液膜表面,起到增强液膜刚性作用;疏水结构纳米多孔二氧化硅在疏水作用力的驱动下,与体系中阴离子表面活性剂形成稳定结构单元,聚集在气液界面上能形成一层致密的离子水化膜,增强液膜弹性,延长液膜排液时间。亲疏水结构在气液界面上的吸附排列,共同起到阻隔作用,减缓气泡之间的聚集并合。亲疏水结构纳米多孔二氧化硅起到协同稳定气泡的作用。

26.2.在混凝土浆体中,多孔纳米二氧化硅由于有很多介孔,表面能低,在引气剂存在情况下,气泡会优先在其表面生成,然后迅速排出,起到细化气泡的作用;运输过程搅拌条件还能起到持续引泡作用。

27.其二,引气剂体系中引入增稠组分可以增加体系粘度,一方面抑制气泡上浮破灭,另一方面可以增加液膜弹性。

28.其三,引气剂体系中引入消泡组分,可以在混凝土引气过程中抑制大气泡的形成,更多的形成相对稳定的小气泡。进一步提高混凝土中气泡稳定性。

29.其四,本发明的混凝土引气剂的原材料与其它外加剂的复合性好,与各种混凝土的适应性强,储存稳定。

30.其五,本发明提供的混凝土引气剂制备方法简便,耗时短,环境友好,易于满足大批量工业化生产。

31.其六,本发明的混凝土引气剂应用于高原低气压下预拌混凝土中,能够有效提高混凝土中的气泡稳定性。

附图说明

32.为了更清楚地说明本发明具体实施方式或现有技术中的技术方案下面将对具体实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本发明的一些实施方式,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

33.图1为本发明实施例提供的纳米多孔二氧化硅(亲疏比=1:1)tem图;

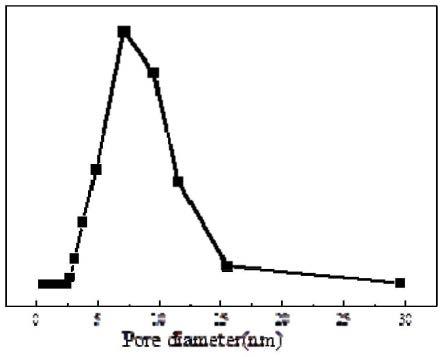

34.图2为本发明实施例提供的纳米多孔二氧化硅(亲疏比=1:1)孔径分布图。

具体实施方式

35.下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

36.下面结合具体的实施方式对本发明做进一步的解释说明。

37.实施例1

38.s1:将5份分散稳定剂加入560份去离子水中,搅拌分散后加入5份纳米多孔二氧化

硅(亲疏比=1:1),温度设定为50℃,超声条件下以250rpm的搅拌速率搅拌1h,得到纳米多孔二氧化硅分散液。

39.s2:在上述得到的纳米多孔二氧化硅分散液中依次引入5份黄原胶,30份十二烷基硫酸钠,5份聚硅氧烷消泡剂,搅拌至体系均匀分散。

40.实施例2

41.s1:将1份分散稳定剂加入370份去离子水中,搅拌分散后加入1份纳米多孔二氧化硅(亲疏比=1:1),温度设定为40℃,超声条件下以180rpm的搅拌速率搅拌0.5h,得到纳米多孔二氧化硅分散液。

42.s2:在上述得到的纳米多孔二氧化硅分散液中依次引入7份羧甲基纤维素钠,20份阿尔法烯烃磺酸钠,1份聚醚改性有机硅消泡剂,搅拌至均匀分散。

43.实施例3

44.s1:将7份分散稳定剂加入725份去离子水中,搅拌分散后加入8份纳米多孔二氧化硅(亲疏比=1:2),温度设定为40℃,超声条件下以300rpm的搅拌速率搅拌2h,得到纳米多孔二氧化硅分散液。

45.s2:在上述得到的纳米多孔二氧化硅分散液中依次引入10份糊精,40份磺基琥珀酸二辛酯钠,10份丙二醇聚氧乙烯氧丙烯醚消泡剂,搅拌至均匀分散。

46.实施例4

47.s1:将10份分散稳定剂加入725份去离子水中,搅拌分散后加入10份纳米多孔二氧化硅(亲疏比=1:4),温度设定为50℃,超声条件下以300rpm的搅拌速率搅拌2h,得到纳米多孔二氧化硅分散液。

48.s2:在上述得到的纳米多孔二氧化硅分散液中依次引入5份纤维素醚,40份混合引气组分(十二烷基硫酸钠:三萜皂苷=1:2),10份聚醚改性有机硅消泡剂,搅拌至均匀分散。

49.实施例5

50.s1:将4份分散稳定剂加入550份去离子水中,搅拌分散后加入6份纳米多孔二氧化硅(亲疏比=10:1),温度设定为45℃,超声条件下以260rpm的搅拌速率搅拌1.5h,得到纳米多孔二氧化硅分散液。

51.s2:在上述得到的纳米多孔二氧化硅分散液中依次引入6份混合增稠组分(纤维素醚:黄原胶=2:1),30份混合引气组分(阿尔法烯烃磺酸钠:脂肪醇聚氧乙烯醚=1:2),4份丙二醇聚氧乙烯氧丙烯醚消泡剂,搅拌至均匀分散。

52.实施例6

53.s1:将8份分散稳定剂加入540份去离子水中,搅拌分散后加入10份纳米多孔二氧化硅(亲疏比=1:10),温度设定为50℃,超声条件下以300rpm的搅拌速率搅拌2h,得到纳米多孔二氧化硅分散液。

54.s2:在上述得到的纳米多孔二氧化硅分散液中依次引入4份混合增稠组分(羧甲基纤维素钠:黄原胶=3:1),30份混合引气组分(磺基琥珀酸二辛酯钠:辛基酚聚氧乙烯醚=1:1),8份聚醚改性有机硅消泡剂,搅拌至均匀分散。

55.实施例应用效果对比

56.表1为本专利实施例1-6和对比例1-4在高原低压环境(3500m,65kpa)下在混凝土中应用效果对比,分别测试了混凝土在0h和2h的含气量。对比例1为市售某典型引气剂,对

比例2为实施例1中纳米二氧化硅分散液仅加入亲水性纳米二氧化硅,对比例3为实施例1中纳米二氧化硅分散液仅加入疏水性纳米二氧化硅,对比例4为实施例1中纳米二氧化硅分散液未加入分散稳定剂。

57.参照《普通混凝土拌和物性能试验方法》gb/t50080-2016《普通混凝土外加剂应用技术规范》gb/t50119-2003,对混凝土拌合物的含气量进行测试。混凝土配合比质量分数为:42.5硅酸盐水泥:ⅱ级粉煤灰:机制砂:石头:水=250:80:930:980:160。引气组分用量为胶凝材料用量的万分之五。

58.表1引气效果对比

[0059][0060]

由表1可以看出,通过与对比例1相比,本专利实施例1-6发明的复合引气剂在混凝土含气量实验中,引气量均有不同程度的提高,2h后的含气量损失均明显减小,说明该复合引气剂具有优异的气泡稳定性能。从对比例2-4结果可以看出,专利中提到的纳米多孔二氧化硅分散液中亲疏水结构纳米二氧化硅组分,分散稳定剂组分都是十分必要的,对成品引气剂的工作性能具有很大有益影响。

[0061]

以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。

相关技术

网友询问留言

已有0条留言

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!

1