一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料的制作方法

本发明属于电化学,具体涉及一种钠离子电池复合负极材料的制备方法及应用。

背景技术:

1、能源与环境是当今人类面临的两大主要问题,要实现可持续发展,追求绿色环保的生活方式,就必须寻求和开发新能源,而发展二次电池被认为是解决问题的方法之一。

2、锂离子电池体系由于放电电压高、能量密度大、自放电低、循环寿命长、环境友好等优点,已经得到广泛的应用。然而锂的资源全球分布不均匀且储量较少,因而锂的价格昂贵且使用受到限制。

3、相比之下,钠的资源丰富,分布广泛,成本低廉,用钠离子电池代替锂离子电池在规模储能等方面进行应用是缓解锂矿资源短缺的有效手段。只是钠离子电池负极材料一般会存在比容量较低、sei膜稳定性差、循环保持率低等问题。

4、对此,二元过渡金属硒化物具有较高的理论容量、高电导率和倍率性能,因而具有作为钠离子电池负极材料的潜力。但是一步法制备合成二元过渡金属硒化物的过程中,基于硒源涉入后所导致的合成反应热力学上存在的明显差异,使这类反应较难得到单一相,产物成分复杂,有效产率低,后处理工作繁琐,不适合于工业生产。

技术实现思路

1、为解决上述技术问题,本发明提供了一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,所述纳米复合材料是feni2se4@c二元过渡金属硒化物,具有呈六边形片状颗粒的feni2se4,六边形片状颗粒之外为无特定形貌的feni2se4以及碳的复合物。

2、具体的,所述feni2se4@c中的碳为super-p。

3、具体的,所述六边形片状颗粒的直径为300-600nm。

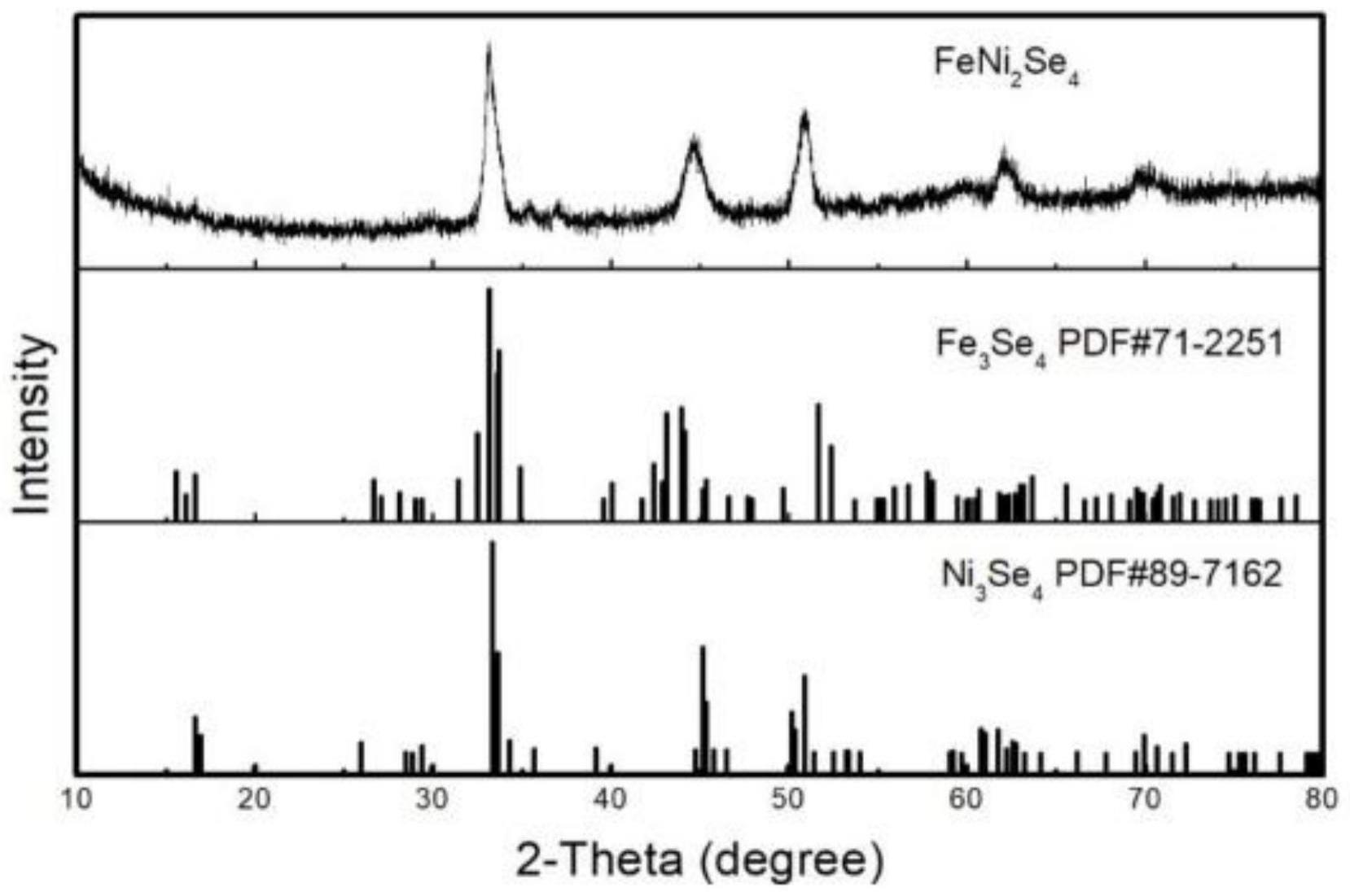

4、具体的,所述纳米复合材料在以衍射角2θ表示的x射线粉末衍射图谱中,具有33.2°、45.1°、51.2°、62.5°和70.1°的特征衍射峰。

5、具体的,所述纳米复合材料为粉末形态。

6、具体的,所述纳米复合材料是由碳源、铁盐、镍盐、硒粉、尿素和水合肼混合反应形成。

7、更具体的,碳源、铁盐(以铁离子计)和镍盐(以镍离子计)质量比为(140-200):(0.9-2):2。

8、进一步具体的,硒粉、尿素、水合肼摩尔比为1:(2-3):(111-140)。

9、与现有技术相比,本发明的有益效果为:feni2se4@c纳米复合材料应用于钠离子电池负极极片上,使钠离子电池具有较大的可逆容量和较小的容量衰减,并且电池的能量密度和电池循环能力得到提升。

技术特征:

1.一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料是feni2se4@c二元过渡金属硒化物,具有呈六边形片状颗粒的feni2se4,六边形片状颗粒之外为无特定形貌的feni2se4以及碳的复合物。

2.根据权利要求1所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述feni2se4@c中的碳为super-p。

3.根据权利要求1所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述六边形片状颗粒的直径为300-600nm。

4.根据权利要求1所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料在以衍射角2θ表示的x射线粉末衍射图谱中,具有33.2°、45.1°、51.2°、62.5°和70.1°的特征衍射峰。

5.根据权利要求1所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料为粉末形态。

6.根据权利要求1所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料是由碳源、铁盐、镍盐、硒粉、尿素和水合肼混合反应形成。

7.根据权利要求6所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,碳源、铁盐(以铁离子计)和镍盐(以镍离子计)质量比为140~200:0.9~2:2。

8.根据权利要求6所述的一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,硒粉、尿素、水合肼摩尔比为1:2~3:111~140。

技术总结

本发明公开了一种应用于钠离子电池负极极片上的纳米复合材料,其特征在于,所述纳米复合材料是FeNi<subgt;2</subgt;Se<subgt;4</subgt;@C二元过渡金属硒化物,具有呈六边形片状颗粒的FeNi<subgt;2</subgt;Se<subgt;4</subgt;,六边形片状颗粒之外为无特定形貌的FeNi<subgt;2</subgt;Se<subgt;4</subgt;以及碳的复合物。本发明的FeNi<subgt;2</subgt;Se<subgt;4</subgt;@C纳米复合材料应用于钠离子电池负极极片上,使钠离子电池具有较大的可逆容量和较小的容量衰减,并且电池的能量密度和电池循环能力得到提升。

技术研发人员:王成瑞,李立飞

受保护的技术使用者:天目湖先进储能技术研究院有限公司

技术研发日:

技术公布日:2024/1/13

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!