一种微纳米互联碳球的制备方法

本发明属于微纳米碳球制备领域,具体涉及一种微纳米互联碳球的制备方法。

背景技术:

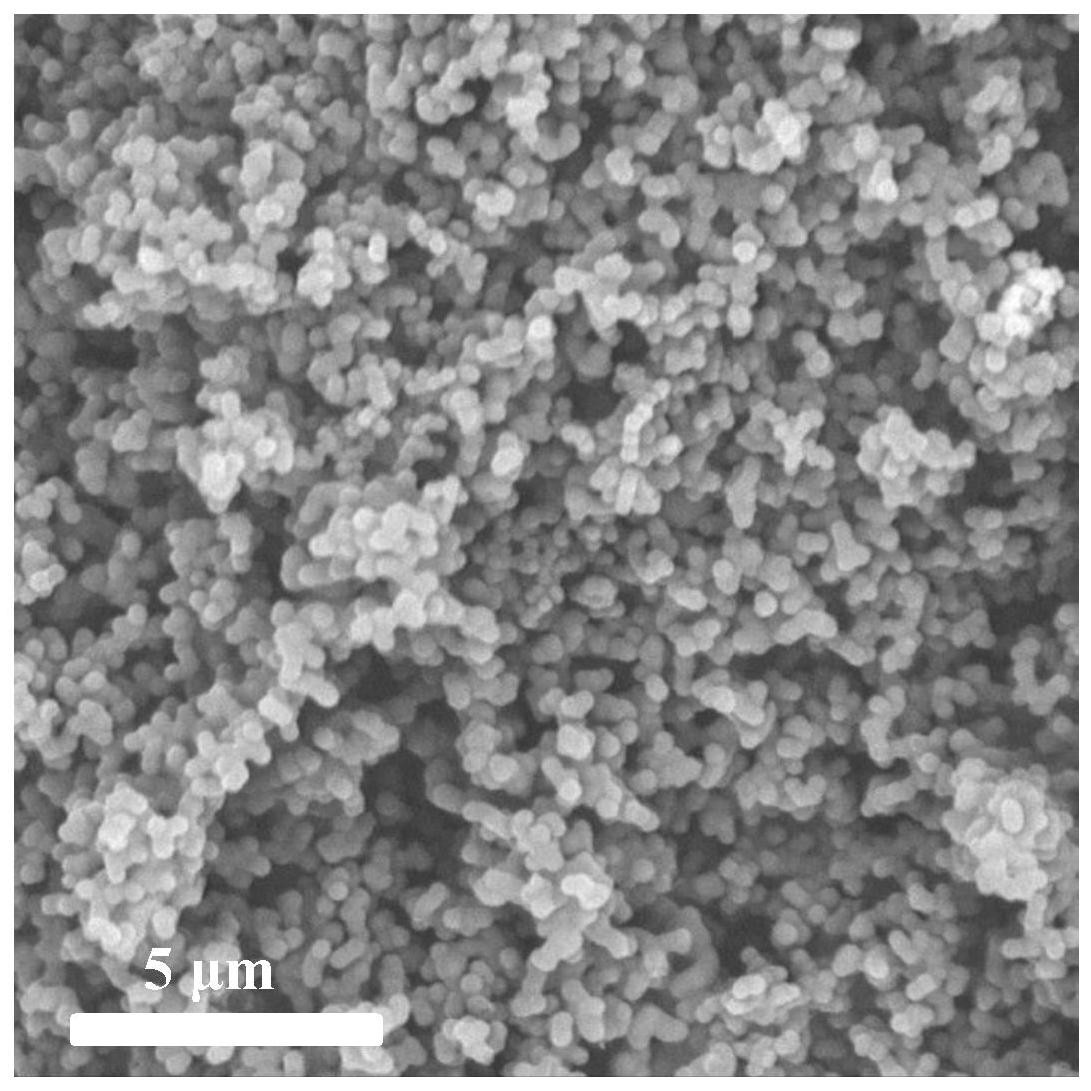

1、微纳米碳球具有热稳定性高、导热导电性好、本征阻尼性好、比表面积高等优点,且也有丰富的形貌结构,特殊形貌的微纳米碳球能够为电荷提供更大的比表面积和更多的活性位点,因而表现出优异的特性,在超级电容器电极材料、气体的吸附、催化剂载体、电化学储氢材料、锂离子电池负极材料等领域有着广泛的应用。

2、近年来,研究人员对于微纳米碳球的研究方向逐渐深入,包括其碳源、合成方法、碳球改性、碳球应用、特殊形貌等方面的研究。比如等离子体法、超声波热解法制备的碳球均一性较好,聚合物催化热解法得到的是微米尺度上近似椭圆形的硬碳材料,生物质水热法制得的碳球表面含有大量活性含氧基团,能与其它官能团结合形成新型功能碳材料。在碳球的形貌调控方面,研发出来了中空单壳、中空多壳、核壳等特殊形貌,表现出优异的电化学性能,广泛应用于储能器件领域。然而,微纳米碳球之间的相互关联形貌仍缺乏相应的探究,严重限制了微纳米碳球在锂离子电池、钠离子电池、超级电容器等方面的应用。

技术实现思路

1、本发明为了构建具有相互关联形貌属性的微纳米碳球,提出了一种微纳米互联碳球的制备方法。

2、本发明采用的技术方案,具体包括以下步骤:

3、步骤一,在去离子水中加入适量的葡萄糖,搅拌成清澈的溶液;

4、步骤二,在葡萄糖溶液中加入适量的粘结剂,搅拌成均一的混合溶液;

5、步骤三,将混合溶液转移到水热釜中,然后在烘箱中进行水热反应;

6、步骤四,用去离子水和无水乙醇分别洗涤样品数次,然后真空干燥。

7、进一步地,所述步骤一中,去离子水的体积为30~100毫升。

8、进一步地,所述步骤一中,葡萄糖的质量为22~80毫克。

9、进一步地,所述步骤二中,粘结剂为聚乙烯吡咯烷酮(pvp)、羧甲基纤维素(cmc)或聚乙烯醇(pva)。

10、进一步地,所述步骤二中,粘结剂的浓度为0.01~1mol l-1。

11、进一步地,所述步骤三中,水热釜的体积为30~100毫升。

12、进一步地,所述步骤三中,水热反应的时间为12~24小时。

13、进一步地,所述步骤三中,水热反应的温度为100~200℃。

14、进一步地,所述步骤四中,去离子水和无水乙醇分别洗涤次数为3~5次。

15、进一步地,所述步骤四中,真空干燥时间为12~2小时,温度为60~100℃。

16、与已报道的微纳米碳球相比,本发明通过粘结剂的加入实现了碳球之间的相互联结,制备了一种微纳米互联的碳球,过程简单、成本低,易于大规模制备。微纳米碳球的互联结构能够为电荷的快速移动提供更多有利的传输路径,且互联结构也增加了碳球的比表面积,能够为离子或者电荷积累提供更多的活性位点,展现出良好的电化学性能。

技术特征:

1.一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:

2.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,去离子水的体积为30~100毫升。

3.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤一中,葡萄糖的质量为22~80毫克。

4.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤二中,粘结剂为聚乙烯吡咯烷酮(pvp)、羧甲基纤维素(cmc)或聚乙烯醇(pva)。

5.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤二中,粘结剂的浓度为0.01~1mol l-1。

6.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤三中,水热釜的体积为30~100毫升。

7.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤三中,水热反应的时间为12~24小时。

8.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤三中,水热反应的温度为100~200℃。

9.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤四中,去离子水和无水乙醇分别洗涤次数为3~5次。

10.根据权利要求1所述的一种微纳米互联碳球的制备方法,其特征在于,所述步骤四中,真空干燥的时间为12~24小时,温度为60~100℃。

技术总结

本发明公开了一种微纳米互联碳球的制备方法,该方法包括以下四个步骤,步骤一,在去离子水中加入适量的葡萄糖,搅拌成清澈的溶液;步骤二,在葡萄糖溶液中加入适量的粘结剂,搅拌成均一的混合溶液;步骤三,将混合溶液转移到水热釜中,然后在烘箱中进行水热反应;步骤四,用去离子水和无水乙醇分别洗涤样品数次,然后真空干燥。本发明方法通过粘结剂调控反应过程实现了互联碳球的制备,有效避免结构缺陷和粒径大小不一,整个制备过程操作简单,可控性强,适合大规模制备,此外,微纳米碳球的互联结构能够为电荷的快速移动提供更多有利的传输路径,且互联结构也增加了碳球的比表面积,能够为离子或者电荷积累提供更多的活性位点,展现出良好的电化学性能,具有良好的发展前景。

技术研发人员:周雷,王斌

受保护的技术使用者:电子科技大学长三角研究院(湖州)

技术研发日:

技术公布日:2024/1/15

- 还没有人留言评论。精彩留言会获得点赞!